И ГИБКОСТЬ

Многие тренеры и спортсмены все еще считают, что прирост силы может ограничивать уровень гибкости или же значительное увеличение уровня гибкости может отрицательно влиять на прирост силы (Hebbelink, 1988). Это мнение ошибочно. Результаты ряда исследований, проведенных учеными (Leighton, I956; Wiimore и др., 1978), свидетельствуют, что занятия силовой направленности не только не снижают уровень гибкости, но и в ряде случаев увеличивают ее. Таким образом, правильная организация тренировочного процесса может обеспечить прирост силы наряду с увеличением уровня гибкости.

Различают два основных принципа развития гибкости посредством занятий силового характера. Во-первых, работа мышцы или мышечной группы выполняется с полной амплитудой. Во-вторых, необходимо постепенно акцентировать уступающую фазу работы. Эксцентрическое сокращение, или уступающая работа, имеет место при растяжении (удлинении) мышцы во время ее сокращения.

Во время уступающей работы количество сокращающихся мышечных волокон снижается. Поскольку величина нагрузки распределяется на меньшее число сократительных компонентов мышцы, напряжение в каждом из них увеличивается. Следовательно, чрезмерная нагрузка и напряжение усиливают растяжение волокон, увеличивая их эластичность. Не следует также забывать, что эксцентрический вид тренировок связан с возникновением болезненных ощущений в мышцах.

Глава 10. Особые факторы, вяияющие науровень гибкости

ЦИРКАДНЫЕ КОЛЕБАНИЯ УРОВНЯ ГИБКОСТИ

ЦИРКАДНЫЕ КОЛЕБАНИЯ УРОВНЯ ГИБКОСТИ

Хронобиология представляет собой количественное изучение биологического явления периодического колебания. Для обозначения ритма с периодом в один день используют понятие «суточный». Конрой и Миллс (1970) отдают предпочтение термину «циркадный», обозначающий период продолжительностью около 24 ч. Циркадная ритмичность характерна для большинства физиологических функций: максимальное или минимальное проявление функции происходит в определенное время суток. Циркадные ритмы у человека проявляются колебаниями различных физиологических параметров, включая артериальное давление, температуру тела, частоту сердечных сокращений, уровни содержания гормонов. Кроме того, функцией циркадных ритмов являются изменения в реагировании на внутренние (нейротрансмиттеры, электролиты или метаболические субстраты) и внешние стимулы (например, факторы окружающей среды, продукты питания, лекарственные препараты) (Winger и др., 1985).

Исследование суточного ритма гибкости. Человек испытывает значительную тугоподвижность после сна или в определенное время суток. Имеет ли при этом место поддающееся количественному измерению снижение амплитуды движений? Одним из первых, кто выявил колебания уровня гибкости на протяжении суток, был Озолин (1952, 1971). Наибольшая амплитуда движений отмечается в промежутке с 10:00 до 11:00 и с 16:00 до 17:00, а минимальная — рано утром. По мнению Озолина (1971), причина, «очевидно, связана с непрерывными биологическими изменениями (ЦНС и мышечного тонуса) на протяжении суток». Джиффорд (1987), ссылаясь на работу Стоктона с коллегами (1980), обнаружил максимальное увеличение уровня гибкости в период с 8:00 до 12:00.

О'Дрисколл и Томенсон (1982) анализировали движения шеи в 7:00 и 19:00. Бульшая амплитуда движений была зафиксирована вечером. Джиффорд (1987) изучал циркадные колебания уровня гибкости в пяти различных участках каждые 2 ч на протяжении 24 ч у 25 физически здоровых испытуемых в возрасте 25-32 лет. Способность коснуться кончиками пальцев деревянной платформы в положении стоя показала, что максимальная степень тугоподвижности наблюдалась утром, после пробуждения. Максимальный уровень гибкости отмечался в период с середины дня до середины ночи. Максимальная тугоподвижность при сгибании в пояснице отмечалась во время сна; уровень гибкости увеличивался, начиная с 6:00. Максимальная тугоподвижность при разгибании в пояснице наблюдалась рано утром, а максимальный уровень гибкости отмечался около 14:00, после чего он постепенно снижался к вечеру. Латеральные вращения плечевого сустава показали увеличение амплитуды движения в течение дня и снижение в утренние часы. Расселл, Уэлд Пирси и Хогг и Ансворт (1992) каждые 2 ч в течение 24-часового периода тестировали 10 молодых испытуемых. Результаты показали значительное снижение степени сгибания, разгибания и латерального наклона в поясничном отделе позвоночника сразу

|

Наука о гибкости

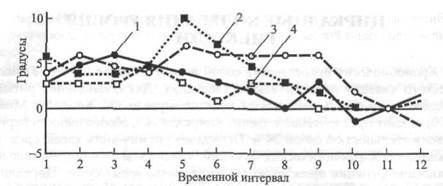

Рас. 10.6.Средние изменения движений на протяжении дня; I — сгибание, 2 — выпрямление, 3 — латеральный наклон, 4 — осевое вращение (Russell, Weld, Pearcy, Hogg and

Unsworth, 1992)

же после пробуждения и значительное увеличение в обеденное время по сравнению с показателями, зарегистрированными с 2:00 до 7:30 (рис. 10.6).

Циркадные колебания роста и высоты дисков. Лишь в 1970-х годах приступили к подробному изучению характера колебаний роста человека на протяжении суток. Эти колебания имеют большое значение ввиду их потенциального влияния на положение тела, амплитуду движений, механическую эффективность, риск травм, восприятие тугоподвижности и боли в области поясницы.

Первые исследования колебаний роста

Казарян (1975), тщательно проанализировав имеющуюся литературу, отметил, что уже в 1897 г. Бенке указывал на то, что длина позвоночника уменьшается в дневное время и восстанавливается в ночное. В 1935 г. Де Паки представил первую подробную работу, посвященную колебаниям длины тела. Он исследовал 1216 человек (5-90 лет) и обнаружил, что физиологические изгибы позвоночника еще больше искривляются в течение дня. Следовательно, имеет место снижение длины тела. Ночью позвоночник восстанавливает свою исходную форму и длина тела становится нормальной. Средние дневные колебания длины тела составляют 15,7 мм; наименьшая степень колебаний отмечается у людей старше 50 лет.

Первые исследования и теории,

касающиеся содержания жидкости

вмежпозвонковам диске

Пушел (1930) изучал содержание жидкости в двух волокнисто-хрящевых компонентах межпозвонкового диска — фиброзном кольце и студенистом ядре — в зависимости от возраста. Было установлено, что у новорожденного содержание жидкости в студенистом ядре составляет 88 % и снижается

Глава 10. Особые факторы, влияющие на уровень гибкости

до 69% в возрасте 77 лет. Содержание жидкости в кольцевом фиброзном компоненте снижается соответственно с 78 до 70 % в возрасте 30 лет.

до 69% в возрасте 77 лет. Содержание жидкости в кольцевом фиброзном компоненте снижается соответственно с 78 до 70 % в возрасте 30 лет.

Дж.Р.Армстронг (1958) предложил теорию, позволяющую объяснить эти результаты. Во-первых, межпозвонковые диски можно рассматривать как осмотическую систему, в которой свободный обмен жидкости происходит через частично проницаемые хрящевые концевые пластинки дисков. В течение дня, когда позвоночник пребывает в вертикальном положении, а диски подвергаются динамическим мышечным силам и гравитационной силе массы тела, жидкость «выжимается» из них, т.е. происходит дегидратация дисков. Во время сна происходит регидратация дисков, когда позвоночник находится в горизонтальном положении. Поэтому диски абсорбируют жидкость из окружающих участков.

Циркадные колебания роста

В течение дня рост снижается. Как уже отмечалось, среднее циркад-

ное колебание составляет 15,7 мм (De Puky, 1935). В последующих иссле

дованиях, проведенных Рейлли, Тиррелл и Труп (1984 и 1985 гг.), наблю

дали среднее циркадное колебание 19,29 мм, или 1,1 % роста. Суточное

снижение роста на 54 % происходило в первые часы после пробуждения, а

восстановление его приблизительно 70 % — в первые ночные часы. Литт,

Рейлли и Труп (1986) наблюдали среднее снижение порядка 14,4 мм, или

0,83 %. Они также обнаружили, что снижение роста на 38,4 % наблюда

лось в первые 1,5 ч после пробуждения и на 60,8 % — в первые 2,5 ч пос

ле пробуждения. Восстановление роста на 68 % происходило в первую по

ловину ночи.

Стрикленд и Шеарин (1972) анализировали разницу в росте у детей в утренние и послеобеденные часы (100 человек). Среднее различие составило 1,54 см, амплитуда колебаний была 0,80-2,8 см.

Факторы, влияющие на циркадные колебания роста. Сила тяжести — один из многочисленных факторов, которые могут влиять на циркадные колебания роста. Среди остальных отметим род занятий, возраст, образ жизни, наличие заболеваний.

Влияние двигательной активности па рост

Позвоночник подвергается воздействию силы тяжести, изменений движения, внешним силам и внешней работе. Одно из первых наблюдений влияния двигательной активности на рост принадлежит Форссбергу (1899; ссылка Corlett и др., 1987). Он обнаружил, что у новобранцев-кавалеристов рост снижается больше после езды галопом, чем после езды в более медленном темпе. Лит, Рейлли и Труп (1986) исследовали влияние бега на рост у неопытных бегунов (9 человек, дистанция 6 км) и у тренированных (9 человек, дистанция 25 км). Среднее снижение роста составило 3,25 мм у первых и 2,35 — у вторых (после первых 6 км). После пробегания оставшихся 19 км

Наука о гибкости

потери роста у опытных бегунов составили 7,8 мм. Уилби с коллегами (1987) изучали влияние двух 20-минутных круговых силовых тренировок десятерых женщин в возрасте 20-30 лет. Занятия проводили 2 раза в день: утром сразу же после подъема и вечером после 22:00. Среднее снижение роста в результате занятий составило 5,4 мм утром и 4,3 мм вечером. Влияние плиометрики изучали Букок с коллегами (1988) у 8 испытуемых 20-26 лет (2 занятия, проводившихся с интервалом не менее пяти дней). Каждое занятие предусматривало выполнение 50 прыжков в длину с места в циклах по 5 с отдыхом между циклами 15 с. После первого занятия испытуемые, завершив выполнение прыжков, стояли в течение 20 мин, после второго следовала гравитационная инверсия под углом 50° к вертикальному положению. В первом случае снижение роста составило 1,69 мм, во втором — 3,49 мм. Ученые пришли к заключению, что положительные последствия «разгрузки» позвоночника являются непродолжительными.

потери роста у опытных бегунов составили 7,8 мм. Уилби с коллегами (1987) изучали влияние двух 20-минутных круговых силовых тренировок десятерых женщин в возрасте 20-30 лет. Занятия проводили 2 раза в день: утром сразу же после подъема и вечером после 22:00. Среднее снижение роста в результате занятий составило 5,4 мм утром и 4,3 мм вечером. Влияние плиометрики изучали Букок с коллегами (1988) у 8 испытуемых 20-26 лет (2 занятия, проводившихся с интервалом не менее пяти дней). Каждое занятие предусматривало выполнение 50 прыжков в длину с места в циклах по 5 с отдыхом между циклами 15 с. После первого занятия испытуемые, завершив выполнение прыжков, стояли в течение 20 мин, после второго следовала гравитационная инверсия под углом 50° к вертикальному положению. В первом случае снижение роста составило 1,69 мм, во втором — 3,49 мм. Ученые пришли к заключению, что положительные последствия «разгрузки» позвоночника являются непродолжительными.

Влияние вида занятий нарост

Формен и Труп (1987) анализировали изменение роста у 8 медсестер и 4 медбратьев в течение двух рабочих смен. Среднее снижение роста во время работы в утреннюю смену составило 10,2 мм, а в вечернюю — 9,8 мм. Кроме того, отмечалась существенная корреляция между снижением роста и общей продолжительностью пребывания в наклонном положении. Пребывание в положении сидя на стуле в течение 5 мин также приводило к «сжиманию» позвоночника (Magnusson и др., 1990) Так, среднее сжимание у 15 испытуемых женщин составило 4,53 мм. Эти результаты имеют значение для людей, которые по роду своих занятий должны проводить большую часть времени сидя.

В другом исследовании Ботсфорд, Эссес и Оджилви-Харрис (1994) тестировал 8 мужчин. В первом случае испытуемые находились в положении лежа на спине в течение 6 ч, после чего по отношению к ним был применен метод визуализации при помощи магнитного резонанса. Во втором случае тестирование проводилось спустя неделю. При этом испытуемые провели 4 ч в положении стоя и 3 ч в положении сидя, прежде чем снова был применен вышеназванный метод. Полученные результаты (диски L3_4, L^ и L5-S() показали:

объем роста и АР (переднезадний) диаметр поясничных межпозвонковых дисков существенно снизился во втором случае. Среднее снижение объема дисков на уровне Ц^ после пребывания в положении стоя составило 21,1 %. На уровне L^ снижение составляло 18,7 %, а на уровне Ц-S, — 21,6 %.

Влияние возраста и заболеваний на рост

Было обнаружено, что возраст и наличие заболеваний влияют на рост. Известно, что с возрастом диапазон движения позвоночника снижается. Так, Твоми и Тейлор (1982) установили, что степень крипа

Глава 10. Особые факторы, влияющие на уровень гибкости

(см. гл. 5) при сгибании зависит от возраста. При стандартной нагрузке крип больший в позвоночнике пожилых людей по сравнению с молодыми.

(см. гл. 5) при сгибании зависит от возраста. При стандартной нагрузке крип больший в позвоночнике пожилых людей по сравнению с молодыми.

Хиндл и Мюррей-Лесли (1987) установили, что суточное снижение роста наиболее значительно выражено у испытуемых с анкшгозирующим спондилоартритом. Следовательно, отсутствие изменений роста может служить показателем этой патологии. Взаимосвязь между суточным изменением структуры позвоночника и идиопатическим сколиозом изучал Бошам с коллегами (1993). Они наблюдали среднее суточное увеличение искривления у лиц с идиопатическим сколиозом средней или тяжелой форм.

Восстановление роста. Гуд и Теодор (1983) показали возможность увеличения роста у женщин на 7 — 36 мм вследствие пребывания в положении стоя вытянувшись по сравнению с пребыванием в положении стоя расслабившись. Теоретически, воздействуя растягивающей силой на позвоночник, можно ускорить восстановление роста после сжимания позвоночника (Воососк и др., 1988, 1990). Бедтке, Биттманн и Лазик (1993) сравнительно недавно продемонстрировали, что нахождение испытуемых в специальном растягивающем приборе позволяет восстановить рост за 8 мин в такой же степени, как во время отдыха в постели в течение 2 ч.

Эклунд и Корлетт (1984) сделали важное открытие, что короткие периоды разгрузки позвоночника во время выполнения тяжелой работы обеспечивают существенное восстановление роста. Таким образом, общая степень сжимания позвоночника уменьшается. Казарян (1974) указывает на то, что рост астронавтов после возвращения на землю увеличивается на 5-10 см по сравнению с ростом, зарегистрированным перед космическим полетом.

Влияние сна на гибкость. После сна люди нередко ощущают большую степень тугоподвижности. В следующих разделах мы рассмотрим возможные причины этого явления.

Влияние сна на чувствительность

Возможно, повышенная тугоподвижность после сна связана с тем, что во время сна происходит временное изменение чувствительности телец Пачини, суставных механорецепторов, нервно-мышечных или нервно-сухожильных веретен. Вполне возможно, что в период бездеятельности или сна заданная чувствительность соответствующих рецепторов временно изменяется. Ли, Кляйтмен (1923) и Таттл наблюдали снижение амплитуды пателлярного рефлекса у людей во время сна. Как отмечают Тирер и Бонд (1974), гормоны также могут оказывать влияние на процессы, происходящие в позвоночнике. Исследования, проведенные Вольпау, Нунен и О'Ки-фи (1984), показали, что амплитуда рефлекса растяжения позвоночника у обезьян подвержена суточным колебаниям (т.е. функция возбудимости на протяжении суток изменяется).

Наукаогибюэсти

: Влияние сна на межпозвонковые диски

: Влияние сна на межпозвонковые диски

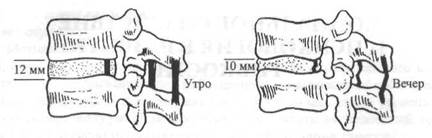

Как уже отмечалось, во время сна нагрузка на позвоночник минимальная и диски как бы разбухают, абсорбируя жидкость из тканей. Следовательно, общая длина тела увеличивается, а волокна дисков подвергаются большему напряжению (Botsford и др., 1994). Однако в процессе повседневной деятельности лишняя жидкость очень быстро выводится из дисков. Адаме, Долен и Хаттон (1987) определили три существенных последствия суточных колебаний величины нагрузки на поясничный отдел позвоночника: 1 — «разбухание» обусловливает повышенную тугоподвижность позвоночника во время его сгибания в поясничном отделе после пробуждения; 2 — рано утром для связок дисков позвоночника характерна более высокая степень риска повреждений; 3 — амплитуда движений увеличивается к середине дня.

В соответствии с моделью Адамса и коллег (1987), нагрузка крип снижает высоту диска и сокращает расстояние между позвонками в течение дня. Утро: сегмент с тремя соединениями, представляющими собой структуры, противодействующие наклону вперед; это (слева направо): фиброзная кольцевидная структура, межпозвонковые связки невральной дуги,

| Таблица 10.1. Средняя амплитуда сгибания позвоночника у мертвых и живых испытуемых рано утром н ближе к вечеру |

| Амплитуда сгибания поясничного отдела | позвоночника | |

| Утром | Вечером | |

| Позвоночник трупа Живые испытуемые Граница безопасности | 65° 50° 15° | 77,5° 55° 22,5° |

мышцы спины и пояснично-дорсальной фасции. Вечер: нагрузка крип снижает высоту диска и обеспечивает «провисание» трех соединений. Наибольшему воздействию подвергается кольцевидная структура, поскольку она является наиболее короткой, а наименьшему — мышцы и фасции, являющиеся наиболее длинными. Таким

Таблица 10.2. Снижение у испытуемых обусловленной наклоном нагрузки на диск

и связки в течение дня

| Сопротивление моменту сгибания (Nm) | |||||||||

| Утром | Вечером | Снижение | % | ||||||

| Образец | |||||||||

| Диск | Связки | Диск | Свяэки | Диск | Связки | ||||

| 2,8 | 7,0 | 0,7 | 3,4 | ||||||

| 4,9 | 11,8 | 1,6 | 7,3 | ||||||

| 3,9 | 9,7 | 0,8 | 6,0 | ||||||

| 3,2 | 7,8 | 0,8 | 4,9 | ||||||

| 16,4 | 1,6 | 9,8 | |||||||

| 4,4 | 10,9 | 0,4 | 2,7 | ||||||

| 3,9 | 9,7 | 1,0 | 5,5 | ||||||

| ■).. «.- | 11,0 | 1,2 | 5,9 , | ||||||

| 2,1 | 5,0 | 0,4 | 3,6 | те | |||||

| Средние | 4,0 | 9.9 | 0,9 | 5,5 | |||||

| (±1.3) | (±3,3) | (±0,4) | (±2,1) | (±7) | (±13) |

Гл ав а10. Особые факторы, влияющие науровень гибкости

|

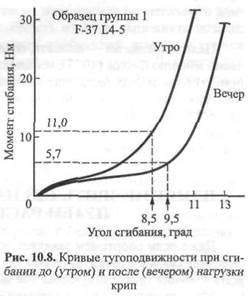

Рис 1O. 7. Изменение высоты диска н расстояния между позвонками в течение дня

|

образом, крип снижает сопротивление сегмента наклону и передает сгибающую нагрузку из диска (особенно) и межпозвонковых связок на мышцы спины и фасции (рис. 10.7, 10.8; табл. 10.], 10.2). Это сжатие дисков, в свою очередь, приводит к образованию «провисания» в фиброзной кольцевидной структуре, межпозвон-ковых связках невральной дуги, в мышцах спины и поясничной фасции. Именно это и объясняет незначительный объем дополнительного сгибания (5 %) после обеда. Во время сна, однако, диски «разбухают», что приводит к увеличению их высоты и расширению .. позвонков. Таким образом, это «разбухание» и является причиной повышения тугоподвижности утром.

Артрит и утренняя тугоподвижность.Больные, страдающие ревматоидным артритом, часто жалуются на утреннюю тугоподвижность. Существует целый ряд объяснений этого явления. Наиболее вероятным из них является то, согласно которому жидкость вследствие задержки во время сна скапливается внутри и вокруг суставов (J.T.Scott, 1960). Тем не менее в одном исследовании, в котором для устранения утренней тугоподвижносги суставов использовали диуретик, не удалось выявить каких-либо различий ни в степени, ни в продолжительности тугоподвижности (Magder и др., 1986).

Дата добавления: 2015-05-19; просмотров: 1039;