Основные положения. 1.1. Настоящие Методические указания предназначены для оценки усталостного ресурса преимущественно растянутых раскосов

1.1. Настоящие Методические указания предназначены для оценки усталостного ресурса преимущественно растянутых раскосов, подвесок и нижних поясов, клепаных главных ферм с треугольной решеткой, балочных разрезных пролетных строений, изготовленных из углеродистых сталей.

1.2. Усталостный ресурс 1 – наработка объекта от начала его эксплуатации до перехода в предельное состояние, за которое принято повреждение элемента усталостной трещиной.

Наработка – продолжительность или объем работы объекта.

Ресурс связывается с вероятностью отказа (предельного состояния). Вероятность отказа оценивается отношением числа поврежденных трещинами элементов к общему числу одинаковых по конструкции элементов при одинаковой наработке.

Остаточный ресурс представляет собой разницу между ресурсом элемента и наработкой к рассматриваемому моменту времени.

Ресурс и наработка определяются либо пропущенным тоннажем, либо повреждением от расчетного поезда.

В Методических указаниях учтена вероятность появления отказов в среднем по сети дорог для групп пролетных строений и для отдельных элементов, изменение основных характеристик усталостной прочности, грузонапряженности и структуры грузопотоков за время эксплуатации мостов.

1.3. В Методических указаниях даны приближенные способы определения ресурса и наработки. Таблицы мер повреждений оставлены для элементов главных ферм с треугольной решеткой, в предположении о практическом отсутствии сил трения между элементами пакета. Таблицы коэффициентов наработки даны в укрупненном виде.

При необходимости расчета ресурса для элементов из низколегированных сталей, других конструктивных форм и условий работы, уточнения расчетов или отражения индивидуальных особенностей пролетных строений следует использовать методики, имеющиеся в научных организациях (см. разд. 3).

2. Оценка ресурса.

2.1. Оценка ресурса раскосов и подвесок производится по величине пропущенного тоннажа.

2.2. Исходной информацией для определения величины пропущенного тоннажа за рассматриваемый период является грузонапряженностью участка на известный год (данные службы пути).

1 Терминология приянта в соответствии с ГОСТ 27.002-83 «Надежность в технике. Термины и определния».

Тоннаж определяется с помощью кривых изменения грузонапряженности А, В и С (рис. П.24.1) по табл. П.24.1.

Если значение грузонапряженности не лежит на кривых и (или) границы рассматриваемого периода не совпадают с приведенными в табл. П.24.1, следует пользоваться линейной интерполяцией и экстраполяцией.

В случае скачкообразного изменения грузонапряженности за период эксплуатации пролетного строения (строительство параллельных дорог, новых веток, вторых путей и т.п.) пропущенный тоннаж определяется как сумма по периодам с плавным изменением грузонапряженности.

Рис. П.24.1. Изменение грузонапряженности участков железных дорог qk:

А – среднесетевые данные; В – средние данные по главным путям; С – средние данные по высокодеятельным участкам сети

Таблица П.24.1. Пропущенные тоннаж в зависимости от грузонапряженности и продолжительности эксплуатации пролетного строения, млн. т.

| Годы | Грузонапряженность участка дороги по кривым | Годы | Грузонапряженность участка дороги по кривым | ||||

| А | В | С | А | В | С | ||

2.3. Вероятность образования трещин в элементах главных ферм пролетных строений определяется с помощью табл. П.24.2 (в подвесках) и табл. П.24.3 (в раскосах) пропорционально значению пропущенного тоннажа.

Исходными данными для определения вероятности являются нормы проектирования конструкции, длина панели, очертание поясов ферм и положение рассматриваемого раскоса.

Приведенные в табл. П.24.2 и П. 24.3 значения пропущенного тоннажа являются средними, т.е. половина соответствующих случаев образования трещин вызвана пропущенным тоннажем, не превосходящим указанной величины.

В табл. П.24.2 и П.24.3 указаны два значения вероятности отказа: по всей совокупности конструкций на сети дорог и по совокупности только тех конструкций, в элементах которых наблюдались трещины.

Принадлежность рассматриваемого пролетного строения к конструкциям, в которых были замечены трещины, определяется по табл. П.24.4. Для этих конструкций величины вероятности отказов, приведенные в табл. П.24.2 и П.24.3 для конструкций с трещинами, следует рассматривать как более точные.

2.4. Если значение пропущенного тоннажа соответствует вероятности отказа элемента 2% и более, следует, руководствуясь физическим состоянием прикрепления, решать задачу об усилении прикрепления или замене конструкции. До выполнения этих мероприятий необходимо установить тщательное наблюдение за узлами прикрепления элементов к верхнему поясу.

Таблица П.24.2. Среднесетевые данные на 1984 г. по вероятности образования трещин в подвесках, %

| Пропущенный тоннаж, млн. т | Нормы проектирования | Длина панели, м | Вероятность | |

| По всей совокупности конструкций | По конструкциям с трещинами | |||

| 1884 г. 1896 г. | 3,9-4,4 5,5 | 1,1 0,9 | 1,7 2,5 | |

| 1907 г. | 5,5 4,2 | 1,4 0,7 | 1,7 1,4 |

Таблица П.24.3. Среднесетевые данные на 1984 г. по вероятности образования трещин в раскосах

по всей совокупности конструкций (числитель)

и по конструкциям с трещинами (знаменатель), %

| Пропущенный тоннаж, млн. т | Нормы проектирования | Очертание поясов | Раскосы при

| ||||

| 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | |||

| 1884 г. | Полигональное |

|

|

|

|

| |

| 1896 г. | Параллельное |

|

|

|

|

| |

| 1907 г. | Полигональное |

|

|

|

|

| |

| Параллельное |

|

|

|

|

|

Примечание. а- расстояние от вершины положительного участка линии влияния до ее ближайшего конца; l – полная длина влияния.

Таблица П.24.4. Перечень конструкций, в которых наблюдались усталостные трещины на 1984 г.

| Нормы проектирования | Очертание поясов | Трещины в раскосах | Трещины в подвесках | ||

| Расчетные пролет, м | Длина панели, м | Расчетный пролет, м | Длина панели, м | ||

| 1884 г. 1896 г. | полигональное | 22,50 27,02 44,70 66,14 | 1,61 2,25 2,24 4,72 | ||

| Параллельное | 22,63 22,76 26,82 33,60 43,89 44,09 44,50 55,06 65,88 | 3,77 1,42 2,68 4,20 4,39 5,51 4,45 3,93 5,49 | 22,63 33,60 43,89 44,09 55,06 | 3,77 4,20 4,39 5,51 3,93 | |

| 1907 г. | Полигональное | 27,20 34,00 44,66 | 1,70 1,70 4,50 | 76,80 | 6,40 |

| Параллельное | 22,80 33,60 42,30 44,50 55,10 | 1,90 4,20 7,05 4,45 5,51 | 33,60 38,50 42,30 44,50 44,68 55,10 | 4,20 3,85 7,05 4,45 4,47 5,51 |

Следует учитывать, что лидирующим по отказам являются элементы с односрезными прикреплениями, с признаками расстройства заклепочных соединений и имеющие длину линии влияния до 50 м.

2.5. Для оценки остаточного ресурса в связи с планируемым изменением режима эксплуатации (ввод новых нагрузок), установления очередности появления трещин в элементах пролетного строения, определения эффективности усиления соединения с помощью высокопрочных болтов производится расчет наработки в условных поездах.

2.6. Наработка в условных поездах

, (1)

, (1)

где  - повреждение, вызванное действием одного расчетного поезда;

- повреждение, вызванное действием одного расчетного поезда;  - число поездов i-го типа;

- число поездов i-го типа;  - коэффициент наработки, принимаемый по табл. П.24.5 – П.24.8 в зависимости от параметров линии влияния, вида тяги и типа локомотива и вагонов.

- коэффициент наработки, принимаемый по табл. П.24.5 – П.24.8 в зависимости от параметров линии влияния, вида тяги и типа локомотива и вагонов.

Число грузовых поездов за каждый год эксплуатации берется из статической отчетности дорог, форма ЦО-4, раздел М «Показатели использования подвижного состава по поездо-участкам и направлениям». Там же указан процент порожних вагонов от общего, по которому можно определять число порожних поездов. Сведения о числе пассажирских поездов находятся из расписания движения.

В приближенных расчетах для периодов до 1985 г. можно пользоваться табл. П.24.9, в которой число поездов дано нарастающим итогом в единицах грузопотока за 1985 г. С помощью этой таблицы, зная число прошедших по участку поездов за один год эксплуатации, можно определить суммарное число поездов. Процентное содержание порожних, груженых и пассажирских поездов в грузопотоке можно считать неизменным.

Таблица П.24.5. Коэффициенты наработки  для груженых поездов при двухзначных линиях влияния

для груженых поездов при двухзначных линиях влияния

, м , м

| Паровозная тяга (кроме ФД) | ФД | Электровозная тяга | Тепловозная тяга | Поезда перспективы | |||||||

| с=0 | с=0,5 | с=0 | с=0,5 | с=0 | с=0,5 | с=0 | с=0,5 | ТЦ | ТПР | |||

| с=0 | с=0,5 | с=0 | с=0,5 | |||||||||

| 1,2 | 1,0 | 1,2 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,3 | 0,7 | 1,0 | 0,6 | |

| 2,0 | 1,1 | 2,5 | 1,6 | 1,3 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 3,4 | 2,0 | 5,0 | 0,6 | |

| 2,4 | 1,2 | 3,5 | 2,2 | 1,4 | 1,2 | 1,5 | 1,2 | 4,5 | 2,6 | 6,8 | 0,7 | |

| 2,5 | 1,4 | 4,7 | 2,6 | 1,6 | 1,2 | 1,5 | 1,3 | 6,0 | 2,7 | 7,9 | 1,3 | |

| 2,5 | 2,3 | 5,4 | 3,2 | 1,7 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 6,9 | 2,8 | 8,5 | 2,5 | |

| 2,3 | 2,5 | 4,5 | 3,7 | 1,6 | 1,6 | 1,4 | 1,8 | 7,4 | 2,6 | 8,9 | 3,0 | |

| 2,0 | 2,4 | 3,2 | 4,3 | 1,5 | 1,7 | 1,4 | 1,8 | 7,5 | 2,4 | 9,2 | 3,2 | |

| 1,8 | 2,2 | 2,8 | 4,3 | 1,4 | 1,7 | 1,3 | 1,7 | 7,4 | 2,5 | 9,3 | 3,3 | |

| 1,6 | 2,1 | 2,6 | 4,2 | 1,4 | 1,6 | 1,3 | 1,6 | 7,3 | 2,7 | 9,5 | 3,5 | |

| 1,6 | 1,9 | 2,5 | 3,4 | 1,4 | 1,5 | 1,3 | 1,4 | 6,6 | 3,0 | 9,6 | 3,7 | |

| 1,5 | 1,8 | 2,4 | 3,3 | 1,3 | 1,4 | 1,3 | 1,4 | 6,5 | 3,2 | 9,7 | 3,8 | |

| 1,5 | 1,7 | 2,2 | 3,0 | 1,3 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 6,2 | 3,4 | 9,6 | 4,0 | |

| 1,4 | 1,6 | 2,1 | 2,5 | 1,3 | 1,4 | 1,2 | 1,3 | 5,8 | 3,4 | 9,2 | 4,0 | |

| 1,3 | 1,6 | 1,8 | 2,4 | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 1,3 | 5,2 | 3,5 | 9,0 | 4,1 | |

| 1,2 | 1,6 | 1,6 | 2,4 | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 1,3 | 4,8 | 3,5 | 8,4 | 4,2 |

Примечания. 1. В таблицах значений коэффициентов наработки  , где а – расстояние от вершины положительного участка линии влияния до ее ближайшего конца, l – полная длина линии влияния.

, где а – расстояние от вершины положительного участка линии влияния до ее ближайшего конца, l – полная длина линии влияния.

2. Для значений l, выходящих за пределы таблиц, величина  принимается по первой или последней строке таблиц.

принимается по первой или последней строке таблиц.

Таблица П.24.6. Коэффициенты наработки  для порожних и пассажирских поездов при двухзначных линиях влияния

для порожних и пассажирских поездов при двухзначных линиях влияния

, м , м

| Паровозная тяга (кроме ФД) | ФД | Электровозная тяга | Тепловозная тяга | Пассажирские поезда | Поезда перспективы ТП и ТПР | ||||||

| с=0 | с=0,5 | с=0 | с=0,5 | с=0 | с=0,5 | с=0 | с=0,5 | с=0 | с=0,5 | с=0 | с=0,5 | |

| 0,3 | 0,1 | 0,4 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,4 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | |

| 0,8 | 0,2 | 2,5 | 0,4 | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,9 | 0,5 | 0,4 | 0,1 | |

| 2,0 | 0,3 | 4,0 | 0,5 | 1,1 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 1,1 | 0,7 | 1,0 | 0,2 | |

| 2,3 | 0,4 | 5,0 | 1,0 | 1,5 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 1,1 | 0,9 | 1,6 | 0,3 | |

| 2,3 | 1,2 | 5,3 | 1,6 | 1,7 | 1,1 | 0,9 | 0,5 | 1,1 | 1,1 | 1,5 | 1,0 | |

| 1,6 | 1,7 | 3,7 | 2,6 | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 1,4 | |

| 1,0 | 1,8 | 2,2 | 3,4 | 0,8 | 1,2 | 0,9 | 1,1 | 0,7 | 1,1 | 1,0 | 1,4 | |

| 0,8 | 1,7 | 1,9 | 3,8 | 0,7 | 1,1 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 1,0 | 0,8 | 1,3 | |

| 0,6 | 1,5 | 1,6 | 3,5 | 0,6 | 1,0 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,8 | 0,6 | 1,2 | |

| 0,5 | 1,2 | 1,1 | 2,5 | 0,5 | 0,9 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 0,6 | 0,5 | 0,9 | |

| 0,5 | 1,0 | 0,7 | 2,2 | 0,4 | 0,8 | 0,2 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 0,8 | |

| 0,4 | 0,8 | 0,5 | 2,0 | 0,4 | 0,7 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,7 | |

| 0,4 | 0,7 | 0,4 | 1,8 | 0,3 | 0,6 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,5 | 0,3 | 0,6 | |

| 0,3 | 0,6 | 0,5 | 1,6 | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,5 | |

| 0,3 | 0,6 | 0,5 | 1,4 | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,5 |

Примечания см. к табл. П.24.5.

Таблица П.24.7. Коэффициенты наработки  для груженых поездов при однозначных линиях влияния

для груженых поездов при однозначных линиях влияния

, м , м

| Паровозная тяга (кроме ФД) | ФД | Электровозная тяга | Тепловозная тяга | Поезда перспективы | |||||||

| с=0 | с=0,5 | с=0 | с=0,5 | с=0 | с=0,5 | с=0 | с=0,5 | ТЦ | ТПР | |||

| с=0 | с=0,5 | с=0 | с=0,5 | |||||||||

| - | 1,1 | - | 1,1 | - | 1,1 | - | 1,1 | - | 1,1 | - | 0,1 | |

| - | 1,1 | - | 1,2 | - | 1,1 | - | 1,1 | - | 1,2 | - | 0,2 | |

| - | 1,1 | - | 1,3 | - | 1,1 | - | 1,1 | - | 1,3 | - | 0,3 | |

| - | 1,2 | - | 1,6 | - | 1,1 | - | 1,2 | - | 1,5 | - | 0,8 | |

| - | 1,6 | - | 2,3 | - | 1,2 | - | 1,4 | - | 1,1 | - | 1,7 | |

| - | 2,5 | - | 3,0 | - | 1,6 | - | 1,8 | - | 3,5 | - | 3,5 | |

| 3,0 | 2,5 | 5,0 | 3,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 7,0 | 4,8 | 7,0 | 6,0 | |

| 3,0 | 2,4 | 5,7 | 4,7 | 1,5 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 7,4 | 5,8 | 7,5 | 7,5 | |

| 2,5 | 2,0 | 4,6 | 3,8 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,6 | 6,5 | 5,5 | 8,0 | 8,5 | |

| 2,2 | 1,8 | 3,8 | 3,0 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,3 | 6,3 | 5,0 | 8,4 | 8,4 | |

| 2,0 | 1,5 | 3,5 | 2,5 | 1,5 | 1,3 | 1,5 | 1,1 | 6,3 | 5,0 | 8,5 | 7,8 | |

| 1,9 | 1,4 | 3,2 | 2,2 | 1,5 | 1,2 | 1,5 | 1,1 | 6,1 | 5,2 | 8,5 | 7,5 | |

| 1,8 | 1,3 | 2,9 | 2,0 | 1,4 | 1,2 | 1,4 | 1,1 | 5,9 | 5,5 | 8,6 | 7,7 | |

| 1,8 | 1,2 | 2,7 | 1,9 | 1,4 | 1,2 | 1,4 | 1,1 | 5,8 | 5,9 | 8,6 | 8,0 | |

| 1,7 | 1,2 | 2,5 | 1,7 | 1,4 | 1,1 | 1,3 | 1,1 | 5,7 | 6,0 | 8,4 | 8,0 | |

| 1,7 | 1,1 | 2,3 | 1,6 | 1,3 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 5,6 | 6,0 | 8,0 | 8,0 | |

| 1,6 | 1,1 | 2,1 | 1,6 | 1,3 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 5,5 | 5,5 | 7,8 | 7,9 | |

| 1,6 | 1,1 | 2,0 | 1,6 | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 5,4 | 5,4 | 7,7 | 7,8 |

Примечания см. к табл. П.24.5.

Таблица П.24.8. Коэффициенты наработки  для порожних и пассажирских поездов при однозначных линиях влияния

для порожних и пассажирских поездов при однозначных линиях влияния

, м , м

| Паровозная тяга (кроме ФД) | ФД | Электровозная тяга | Тепловозная тяга | Пассажирские поезда | Поезда перспективы ТЦ и ТПР | ||||||

| с=0 | с=0,5 | с=0 | с=0,5 | с=0 | с=0,5 | с=0 | с=0,5 | с=0 | с=0,5 | с=0 | с=0,5 | |

| - | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 | |

| - | 0,1 | - | 0,2 | - | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 | |

| - | 0,2 | - | 0,3 | - | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,2 | - | 0,1 | |

| - | 0,3 | - | 0,8 | - | 0,2 | - | 0,2 | - | 0,5 | - | 0,2 | |

| - | 0,5 | - | 1,5 | - | 0,3 | - | 0,3 | - | 0,9 | - | 0,3 | |

| - | 2,4 | - | 2,5 | - | 0,8 | - | 0,8 | - | 1,1 | - | 1,0 | |

| 2,7 | 2,4 | 5,0 | 3,5 | 1,3 | 1,1 | 1,1 | 1,3 | 1,1 | 1,2 | 1,5 | 1,1 | |

| 2,6 | 2,4 | 5,5 | 5,0 | 1,4 | 1,5 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 1,3 | 1,5 | 1,4 | |

| 2,0 | 1,8 | 4,2 | 3,8 | 1,2 | 1,4 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | |

| 1,4 | 1,2 | 2,8 | 2,5 | 0,9 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1,1 | 1,1 | |

| 1,0 | 0,8 | 2,4 | 1,8 | 0,8 | 0,7 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,4 | 0,9 | 0,7 | |

| 0,8 | 0,6 | 1,8 | 1,5 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,7 | 0,6 | |

| 0,7 | 0,5 | 1,5 | 1,2 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | |

| 0,6 | 0,4 | 1,4 | 1,0 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | |

| 0,5 | 0,3 | 1,2 | 0,9 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | |

| 0,5 | 0,3 | 1,0 | 0,8 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | |

| 0,4 | 0,2 | 0,9 | 0,8 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | |

| 0,4 | 0,2 | 0,8 | 0,8 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,2 |

Примечания см. к табл. П.24.5.

Таблица П.24.9. Суммарное число поездов к рассматриваемому году в единицах грузопотока за 1985 г.

| Год | Число поездов | Год | Число поездов | Год | Число поездов | Год | Число поездов |

| 1,58 | 4,18 | 9,06 | 16,88 | ||||

| 1,72 | 4,51 | 9,65 | 17,72 | ||||

| 1,87 | 4,86 | 10,27 | 18,58 | ||||

| 2,03 | 5,23 | 10,91 | 19,46 | ||||

| 2,40 | 5,63 | 11,58 | 20,36 | ||||

| 2,60 | 6,05 | 12,27 | 21,27 | ||||

| 2,83 | 6,49 | 12,98 | 22,20 | ||||

| 3,06 | 6,95 | 13,72 | 23,15 | ||||

| 3,31 | 7,44 | 14,48 | 24,11 | ||||

| 3,59 | 7,96 | 15,26 | 25,08 | ||||

| 3,87 | 8,50 | 16,06 | 26,06 | ||||

| 27,06 |

Рис. П.24.2. Коэффициент  :

:

а – для раскосов и нижнего пояса; б – для подвесок

Наработка за период до 1940 г. определяется по табл. П.24.10. Необходимо учитывать резкие изменения грузопотока в связи со строительством вторых путей или вводом новых линий. Для периода с 1985 г. сведения о числе поездов следует иметь за каждый год эксплуатации.

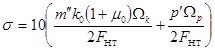

Повреждение от расчетного поезда

, (2)

, (2)

где  - повреждение, определяемое по табл. П.24.11 в зависимости от напряжений в элементе

- повреждение, определяемое по табл. П.24.11 в зависимости от напряжений в элементе  (п. 2.7 настоящего приложения), теоретического коэффициента концентрации напряжений

(п. 2.7 настоящего приложения), теоретического коэффициента концентрации напряжений  [формула (1) приложения 10] и отношения

[формула (1) приложения 10] и отношения  (а – расстояние от вершины положительного участка линии влияния до ее ближайшего конца, l – длина линии влияния);

(а – расстояние от вершины положительного участка линии влияния до ее ближайшего конца, l – длина линии влияния);  - коэффициент, определяемый по рис. П.24.2, учитывающий длину панели d, пролета l и отношение

- коэффициент, определяемый по рис. П.24.2, учитывающий длину панели d, пролета l и отношение  . Для l=20…30 м значения

. Для l=20…30 м значения  определяются по линейной интерполяции при условии, что

определяются по линейной интерполяции при условии, что  =7,5, если l=20 м (для раскосов) и

=7,5, если l=20 м (для раскосов) и  =1, если d<3 м (для подвесок).

=1, если d<3 м (для подвесок).

2.7. Напряжения в рассматриваемом элементе

, (3)

, (3)

где  - коэффициент условий работы, принимаемый по табл. П.24.12 (для подвесок

- коэффициент условий работы, принимаемый по табл. П.24.12 (для подвесок  );

);  - эквивалентная нагрузка от расчетного поезда, кН/м пути (табл. П.24.13);

- эквивалентная нагрузка от расчетного поезда, кН/м пути (табл. П.24.13);  - динамический коэффициент:

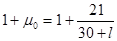

- динамический коэффициент:

, (4)

, (4)

- полная длина линии влияния, м;

- полная длина линии влияния, м;  - площадь положительного участка линии влияния, загружаемого временной нагрузкой, м;

- площадь положительного участка линии влияния, загружаемого временной нагрузкой, м;  - площадь поперечного сечения нетто по первому ряду заклепок, см2;

- площадь поперечного сечения нетто по первому ряду заклепок, см2;  - постоянная нагрузка, кН/м;

- постоянная нагрузка, кН/м;  - площадь линии влияния усилия, загружаемая постоянной нагрузкой, м.

- площадь линии влияния усилия, загружаемая постоянной нагрузкой, м.

Таблица П.24.10. Доля наработки к 1940 г. от суммарной за период с 1940 по 1985 г.

| Длина линии влияния, м | Доля наработки | ||

| Не учитывается | 5% | 10% | |

| До 27 | Подвески, все раскосы, кроме первого нисходящего | Первый нисходящий раскос | Нижние пояса |

| До 34 | Подвески | Все раскосы, кроме первого нисходящего | Первый опорный раскос, нижние пояса |

| 44 и выше | Подвески | - | Все элементы, кроме подвесок |

Таблица П.24.11. Повреждение  от действия расчетного поезда для элементов ферм

от действия расчетного поезда для элементов ферм

, МПа , МПа

|

| Раскосы при a/l | Подвески | Элементы нижнего пояса | ||||

| 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | ||||

| 2,5 3,5 4,5 5,5 | ||||||||

| 2,5 3,5 4,5 5,5 | ||||||||

| 2,5 3,5 4,5 5,5 | ||||||||

| 2,5 3,5 4,5 5,5 | ||||||||

| 2,5 3,5 4,5 5,5 | ||||||||

| 2,5 3,5 4,5 5,5 | ||||||||

| 2,5 3,5 4,5 5,5 | ||||||||

| 2,5 3,5 4,5 5,5 | ||||||||

| 2,5 3,5 4,5 5,5 | ||||||||

| 2,5 3,5 4,5 5,5 |

Примечания. 1. Значения  увеличены в 109 раз.

увеличены в 109 раз.

2. Для промежуточных значений  ,

,  , a/l повреждения

, a/l повреждения  принимаются по линейной интерполяции (при

принимаются по линейной интерполяции (при  значение

значение  , при a/l<0,1 величину

, при a/l<0,1 величину  принимается, как для a/l=0,1).

принимается, как для a/l=0,1).

Таблица П.24.12. Коэффициент  условий работы элемента в прикреплениях к фасонкам

условий работы элемента в прикреплениях к фасонкам

| Доля площади поперечного сечения элементов, непосредственно прикрепляемая к фасонкам, % |

|

| 41-60 61-80 81-90 | 1,30 1,25 1,10 1,04 |

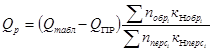

2.8. Для оценки остаточного ресурса элемента Qp в связи с планируемым изменением режима эксплуатации (ввод новых нагрузок) следует определить значение наработки для одного и того же тоннажа, перевозимого вводимой нагрузкой и обращающейся. Тогда остаточный ресурс по тоннажу определяется по формуле

, (4)

, (4)

Таблица П.24.13. Эквивалентная нагрузка от расчетного поезда  , кН/м

, кН/м

Длина загружения

| Положение вершины линии влияния | Длина загружения

| Положение вершины линии влияния | ||

|

|

|

| ||

| 465,0 | 465,0 | 82,3 | 73,1 | ||

| 232,5 | 232,5 | 81,5 | 72,1 | ||

| 198,8 | 155,0 | 80,2 | 72,0 | ||

| 165,7 | 116,2 | 78,9 | 72,6 | ||

| 154,0 | 113,1 | 78,0 | 71,9 | ||

| 142,3 | 114,5 | 77,2 | 72,1 | ||

| 139,6 | 110,5 | 76,5 | 71,9 | ||

| 133,8 | 104,8 | 76,0 | 71,8 | ||

| 127,0 | 101,8 | 75,6 | 72,0 | ||

| 120,1 | 99,7 | 75,3 | 71,8 | ||

| 107,4 | 93,2 | 75,1 | 71,9 | ||

| 101,1 | 86,1 | 74,8 | 71,8 | ||

| 97,6 | 80,0 | 74,6 | 71,8 | ||

| 95,5 | 76,6 | 74,4 | 71,8 | ||

| 94,5 | 73,5 | 74,3 | 71,8 | ||

| 88,7 | 72,3 | 74,1 | 71,8 | ||

| 86,0 | 73,4 | 74,0 | 71,8 | ||

| 84,2 | 74,2 | 73,9 | 71,8 |

Таблица П.24.14. Повреждения vтабл. бв элементах главных ферм с клепано-болтовыми прикреплениями от действия расчетного поезда

, МПа , МПа

| Число срезов в соединении | Раскосы при a/l | Подвески | Элементы нижнего пояса | ||||

| 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | ||||

Примечания. 1. Значения vтабл. б в таблице увеличены в 109 раз.

2. Обозначения см. п.2.3 настоящего приложения.

3. vтабл. б=0 соответствует практически неограниченному увеличению ресурса.

где Qтабл – задаваемый тоннаж по табл. П.24.2 и П.24.3, соответствующий принятой вероятности появления трещины 2%; QПР – пропущенный по пролетному строению тоннаж;  и

и  - соответственно количество обращающихся и перспективных поездов для перевозки одного и того же тоннажа;

- соответственно количество обращающихся и перспективных поездов для перевозки одного и того же тоннажа;  и

и  - коэффициенты наработки соответственно для обращающихся и перспективных поездов, принимаемые по табл. П.24.5 – П.24.8.

- коэффициенты наработки соответственно для обращающихся и перспективных поездов, принимаемые по табл. П.24.5 – П.24.8.

2.9. При необходимости уточнения очередности усиления элементов или сравнения ресурса элементов с наработкой того элемента, в котором замечена трещина или расстройство соединения, наработка вычисляется как повреждение от условных поездов.

2.10. Остаточный ресурс существенно увеличивается путем заблаговременного усиления соединений применением высокопрочных болтов и образования болтовых или комбинированных клепано-болтовых соединений.

В табл. П.24.14 даны значения vтабл. б повреждений от действия расчетных поездов после усиления высокопрочными болтами. Эти значения определяются в зависимости от величины напряжения и числа условных срезов прикрепления.

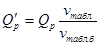

Остаточный ресурс клепано-болтового соединения

. (5)

. (5)

Дата добавления: 2015-04-25; просмотров: 919;