Особенности методики. Технологическая схема учебного процесса по В

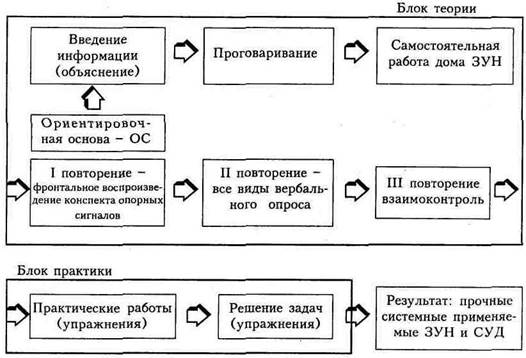

Технологическая схема учебного процесса по В. Ф. Шаталову представлена на рис. 9.

Рис. 9- Технологическая схема системы Шаталова

Главной заслугой В. Ф. Шаталова является разработка системы учебной деятельности школьников, обеспечивающей достаточно полную и всеобщую активность на уроке. Это достигается созданием определенного динамического стереотипа деятельности учащихся.

Основу стереотипа учебной деятельности представляют опорные конспекты (сигналы) - наглядные схемы, в которых закодирован учебный материал. Работа с опорными сигналами имеет четкие этапы и сопровождается еще целым рядом приемов и принципиальных методических решений.

1. Изучение теории в классе: обычное объяснение у доски (с мелом, наглядностью, ТСО); повторное объяснение по красочному плакату - опорному конспекту; краткое обозрение по плакату; индивидуальная работа учащихся над своими конспектами; фронтальное закрепление по блокам конспекта.

2. Самостоятельная работа дома: опорный конспект + учебник + помощь родителей.

Памятка учащемуся: вспомни объяснение учителя, используя конспект;

прочти заданный материал по книге; сопоставь прочитанное с конспектом; расскажи материал учебника с помощью конспекта (кодирование - декодирование);

запомни наизусть конспект как опору рассказа; воспроизведи письменно конспект и сравни с образцом.

3. Первое повторение — фронтальный контроль усвоения конспекта: все учащиеся воспроизводят конспект по памяти; учитель проверяет работы по мере поступления; одновременно идет «тихий» и магнитофонный опрос;

после письменной работы — громкий опрос.

4. Устное проговаривание опорного конспекта - необходимый этап внешнеречевой деятельности при усвоении (П. А. Гальперин) происходит во время различных видов опроса.

5. Второе повторение - обобщение и систематизация: уроки взаимоконтроля; публикация списков зачетных вопросов заранее; подготовка; использование всех видов контроля (у доски, тихого, письменного и др. ); взаимоопрос и взаимопомощь; игровые элементы (состязания команд, разгадка ребусов и т. д. ).

Контроль, оценка. В. Ф. Шаталов решил проблему глобального поэтапного контроля ЗУН учащихся. Применяются сочетание постоянного внешнего контроля с самоконтролем и самооценкой, поэтапный контроль каждого, посильность требований, открытые перспективы для исправления, гласность результатов, отсутствие двойки, снятие страха перед низкой оценкой.

Формы контроля: письменный по опорным конспектам, самостоятельные работы, устный громкий опрос, тихий опрос, магнитофонный, парный взаимоконтроль, групповой взаимоконтроль, домашний контроль, самооценка.

Каждая оценка, получаемая учеником, заносится на открытый для обозрения лист учета знаний. Он представляет как бы послужной список ученика, а оценки приобретают значение положительной зашифрованной характеристики. Публикация такой характеристики играет огромную воспитательную роль. Очень важным обстоятельством в этой характеристике является то, чтокаждый ученик в любое время может исправить любую оценку на более высокую. В этом состоит принцип открытых перспектив. Каждая оценка, считает Шаталов, должна быть прежде всего стимулом, который обязательно должен вызывать положительную реакцию ученика. Двойки вызывают отрицательные эмоции, конфликт с учителем, с предметом. Шаталовисключает эти конфликтные ситуации.

Шлейф методических приемов (педагогических микроэлементов) включает: полетное повторение, релейные контрольные работы, десантный метод, метод цепочки, «купание» в задачах, поиск ошибок в книгах, решение задач на листочках, решение задач по выбору (плашки), решение в 4 руки, урок опытов, удар «по мозгам», решение снизу вверх, поощрение подсказки, урок открытых мыслей, шестой балл, творческий конспект, скороговорки, приемы снятия напряжения (музыка, свет, паузы и т. п. ) и др.

Система Шаталова по своему содержанию является дидактической. Но при должном уровне организации деятельности учащихся по принципу «от работы к

поведению, а не от поведения к работе» она дает эффективные воспитательные результаты:

- каждый приобщается к ежедневному трудовому напряжению, воспитывается трудолюбие, воля;

- возникает познавательная самостоятельность, уверенность в своих силах, способностях;

- формируются ответственность, честность, товарищество. Примечание. Общепедагогическая технология В. Ф. Шаталова реализована в предметных технологиях В. М. Шеймана (физика), Ю. С. Меженко (русский язык), А. Г. Гайштута (математика), С. Д. Шевченко (история) и др.

Педагогические технологии на основе эффективности управления и организации учебного процесса

Педагогическая технология как процесс является управляемой системой с планируемыми результатами. Структуру технологического процесса обучения можно представить тремя основными каналами движения информации (рис. 10).

1. Основной канал - движение содержания, передача информации от источника (учителя) к приемнику (ученику) (ее предъявление ученикам, управление учебно—познавательной деятельностью, процедура восприятия, усвоения, закрепления знаний учениками).

Существенным обстоятельством является наличие дополнительных управляемых источников информации — книг, ТСО, компьютера и самостоятельного ее восприятия учеником (процесс самоуправления).

Рис. 10. Структура технологического процесса обучения 74

2. Канал управляющих воздействий, включающий в себя планирование (стратегическое и тактическое), коррекцию основного технологического движения обучающей информации.

3- Канал передачи информации от ученика к учителю о результатах процесса (обратная связь, контроль, оценивание и канал дополнительной информации).

Рассмотрение структуры технологического процесса показывает, что повышение его эффективности можно получить за счет:

- оптимальной структуры содержания учебной информации, предъявляемой ученику;

- эффективного управления и организации познавательной деятельности детей;

- использования возможностей индивидуальных самоуправляемых процессов усвоения информации учеником;

- организации эффективного контроля за усвоением информации (обратной связи).

Лишь тогда можно говорить о достаточном уровне управления учебным процессом, когда в результате его учащиеся овладевают знаниями и умениями на уровне планируемых результатов.

Дата добавления: 2015-04-03; просмотров: 1890;