СОВМЕСТНАЯ РАБОТА НАСОСОВ

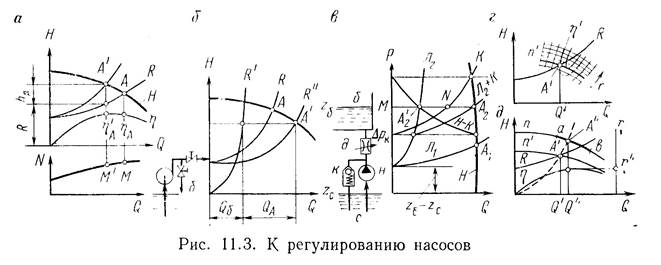

Предположим, что насос работает в гидравлической системе, имеющей линию характеристики R, с подачей Q при нормальной частоте вращения вала, и что необходимо изменить эту подачу до Q'. Это можно достичь в общем случае изменением сопротивления системы или напорной характеристики насоса.

1. Дросселирование. Подачу центробежного насоса можно снизить введением добавочного сопротивления hд в нагнетательную линию (прикрытием задвижки или любым другим способом). Поскольку при этом кривая сопротивления гидравлической системы становится круче (рис. 11.3, а), то рабочая точка перемещается по кривой характеристики насоса. Именно таким способом получают на испытательном стенде напорную характеристику насоса (называемую поэтому дроссельной). Энергетическая эффективность метода низкая, но благодаря простоте реализации метод часто применяется при отсутствии других возможностей снизить подачу. Более благоприятно дросселирование у насосов с низким ns, поскольку с уменьшением подачи потребляемая мощность таких насосов также снижается.

2. Дроссельный перепуск. В случае насосов с высоким ns, имеющим падающую кривую мощности, прибегают к перепуску жидкости по обводной линии (байпасу) б рис. 11.3, б). Здесь А — точка нормального режима, R' — кривая сопротивления линии б, R" — кривая общей характеристики системы, А'—точка режима работы с мощностью, которая меньше, чем в А. Общая подача, характеризуемая точкой А',распределяется между расходами жидкости Q6,сбрасываемой через обводную линию, и QA,поступающей в трубопровод. Недостаток этого метода, кроме снижения к. п. д., — работа насоса в режиме, предрасположенном к кавитации (точка А'), — см. § 50. Комбинируя перепуск жидкости с легким дросселированием, можно добиться, чтобы точка А' совпадала с точкой А, амощность насоса оставалась постоянной при всех значениях расхода жидкости в трубопроводе.

Сочетание дроссельного перепуска с дросселированием нагнетаемой жидкости служит средством изменения подачи нерегулируемых объемных насосов (рис. 11.3, в). Пока давление насоса меньше Dрк, предохранительный клапан к закрыт. Насос н перекачивает жидкость в бак б. Точка А1 пересечения кривой Л1 скривой характеристики насоса Н в этом случае является рабочей точкой. Если дроссель д прикрыть, то парабола Л2 становится круче. Сложив абсциссы линий Л2 и К,получим кривую сопротивления системы Л2 + Ки новую рабочую точку А2. Отрезки по горизонтали МА2 соответствуют расходам через дроссель NA2 и через предохранительный клапан MN.

Тот же результат получим, если, рассматривая клапан к как принадлежность насоса, построим кривую их совместной характеристики H—К.(путем вычитания абсцисс) с рабочей точкой A'2.Отрезок МА'2,равный отрезку NA2,соответствует подаче жидкости в резервуар, a A'2 A2(равный MN) —в сливной бак с.

3. Изменение скорости привода. Этот метод применим к насосу любого типа. При расчете кривую характеристики системы наносят на график универсальной характеристики насоса (рис. 11.3, г), после чего по заданной подаче Q' определяют h', а затем мощность насоса и соответствующую частоту вращения вала или частоту ходов поршня n'.

Применительно к динамическим насосам ту же задачу можно решить по характеристике насоса для номинальной частоты вращения вала п, используя формулы подобия (рис. 11.3,д). При искомой частоте п', по которой определяется заданная подача Q', рабочая точка расположена в А'. Однорежимный аналог этой точки при номинальной частоте вращения — точка А",причем

, (11.1)

, (11.1)

. (11.2)

. (11.2)

Последнее уравнение показывает, что точки А' и А"расположены на параболе. В области а — b напорную характеристику Q — Ннасоса при номинальной частоте можно представить в виде формулы[1]

, (11.3)

, (11.3)

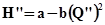

подобрав соответствующим образом коэффициенты аи b. Исключая из системы уравнений (11.1) — (11.3) величины Q" и Н",получим

. (11.4)

. (11.4)

Если роль механических потерь невелика, то можно считать, что вдоль параболы А' А"к. п. д. насоса не изменяется. Из (11.1) вычислим Q", после чего по графику Q — hнаходим к. п. д. h” = h’ и соответствующую мощность насоса.

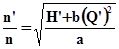

4. Обточка рабочих колес. Привод с переменной частотой вращения (турбины, ДВС) центробежные насосы имеют довольно редко. Чаще всего для привода этих насосов используют электродвигатели с синхронной частотой вращения 3000, 1500, 1000, 750 об/мин. Для изменения характеристики центробежного насоса в этом случае применяют обточку рабочих колес. Среди режимов течения жидкости в обточенном и необточенном колесах имеются такие, при которых угол входа a2 в спираль одинаковый и, следовательно, характер течения в спирали почти аналогичный. Это условие обеспечивает приблизительное равенство к. п. д. для обоих колес и подобие треугольников скоростей, поскольку угол b2л можно считать практически неизменным (рис. 11.4, а).

Напор насоса изменяется пропорционально u2с2и, т. е. как квадрат диаметра, а подача — пропорционально F2c2m (рис. 11.4, б). Если рабочее колесо выполнено так, что площадь Fпо радиусу остается постоянной, то при обточке подача изменяется пропорционально диаметру колеса. Поскольку при этом формулы изменения Q и H такие же, как соответствующие формулы (11.1) и (11.2), то пересчет координат графика напорной характеристики насоса при заданном D'2/D2 илирасчет необходимого отношения диаметров по заданной подаче производится так же, как при изменении частоты вращения вала.

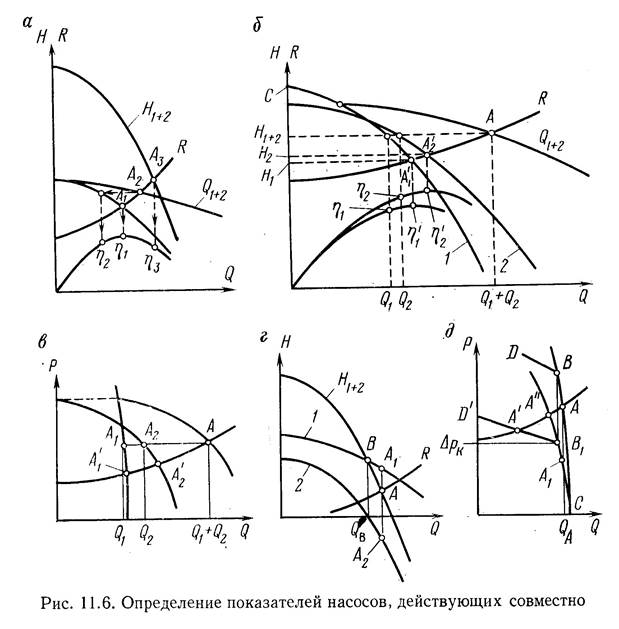

Другая закономерность получается, если площадь Fизменяется пропорционально радиусу. Тогда при обточке колеса подача изменяется как напор насоса, т. е. пропорционально квадрату диаметра. Для расчета D'2получим формулу, аналогичную формуле (11.4):

,

,

где т — показатель степени, зависящий от закона изменения площади F порадиусу колеса и для рассмотренных выше случаев равный соответственно 2 или1.

Для нескольких значений D2 опытным путем или по данным расчета строят график универсальной характеристики насоса при постоянной частоте вращения вала (рис. 11.4, в). Так как к. п. д. насоса при обточке колеса несколько изменяется, то линии равных к. п. д. не совпадают с параболами или лучами, соответствующими одинаковым режимам входа жидкости в отвод.

Задаваясь допускаемым снижением к. п. д., можно очертить поле рабочих режимов заданного насоса при обточке колес. Из таких полей составляется сводный график полей для ряда насосов (см. рис. 11.1).

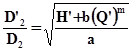

5. Изменение числа ступеней. Характеристику многоступенчатого центробежного насоса, собираемого из одинаковых секций, можно изменять, выбирая необходимое число ступеней из очевидного условия (рис. 11.5, а):

,

,

где k' и k — искомое и номинальное число ступеней. При изменении числа ступеней к. п. д. насоса почти не изменяется.

6. Изменение рабочего объема. Этим способом регулируют подачу объемных насосов при постоянной скорости привода — поршневых за счет диаметра поршня D, длины хода S или числа включенных рабочих камер z, роторно-поршневых за счет эксцентриситета е. Изменение D практикуется в буровых насосах, обычно имеющих комплект цилиндровых втулок и поршней.

6. Изменение рабочего объема. Этим способом регулируют подачу объемных насосов при постоянной скорости привода — поршневых за счет диаметра поршня D, длины хода S или числа включенных рабочих камер z, роторно-поршневых за счет эксцентриситета е. Изменение D практикуется в буровых насосах, обычно имеющих комплект цилиндровых втулок и поршней.

Регулирование длины хода осуществлено в дозировочных насосах. Число включенных камер в многокамерном насосе можно изменять удалением некоторых клапанов.

При любом ступенчатом регулировании подачи объемного наcoca зависимость Q — Р (Р —давление насоса) представляется семейством линий, приблизительно параллельных оси давлений (рис. 11.5, б). Эти линии ограничены сверху точками а1, а2, …, расположенными на гиперболе с равной полезной мощностью согласно уравнению

Р=Nп./Q, (11.5)

где Nп — номинальная полезная мощность насоса. Предельные давления Pl Р2, ... для каждой из подач Q1,Q2, ... подсчитываемые по формуле (11.5), приводятся в технической характеристике насоса.

[1] Здесь Q"и Я" — величины переменные.

СОВМЕСТНАЯ РАБОТА НАСОСОВ

Соединение насосов в группы (блоки) практикуется:

1) как средство увеличения гидравлической мощности;

2) для ступенчатого регулирования подачи выключением части насосов;

3) для создания подпора на всасывании основного насоса.

Если насосы включаются параллельно, напорная характеристика группы получается суммированием подач (при одинаковых давлениях или напорах). При последовательном соединении складываются давления (или напоры) при равных подачах.

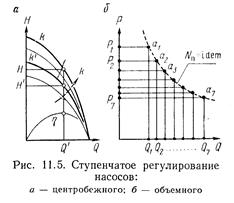

1. Соединение одинаковых насосов (рис. 11.6, а). Кривая напорной характеристики блока двух насосов при параллельном соединении обозначена Q1+2, а при последовательном — Н1+2. Точка A1соответствует режиму работы одного насоса, когда второй выключен. А2 — рабочая точка при параллельном включении насосов; в точке пересечения горизонтали А2 с кривой характеристики насоса к. п. д. насоса равен h2. По точке А3определяем подачу блока насосов при их последовательном соединении, когда к. п. д. равен h3.

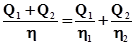

2. Параллельное соединение насосов с разными характеристиками (рис. 11.6, б). Кривая напорной характеристики блока центробежных насосов САполучена суммированием абсцисс кривых 1 и 2. Точки пересечения горизонтали напора Н1+2 с кривыми 1 и 2 характеризуют режимы работы каждого насоса с соответствующими к. п. д. h1 и h2. К. п. д. блока насосов hопределим из баланса мощностей

N = N1 + N2,

Откуда

.

.

А’1 и А'2 — точки, соответствующие режимам работы насосов в одиночку.

Рассмотренная методика определения рабочих показателей насосов применима также к объемным насосам и к комбинации из объемного и центробежного насосов (рис, 11,6, в).

Отметим следующую особенность. Поскольку с увеличением Qмощность центробежного насоса обычно возрастает, то при остановке «партнера» он перегружается (переход из А2 в А'2на рис. 11.6, в). В объемном насосе снижение давления приводит, наоборот, к почти пропорциональному падению мощности (переход из А1 в А’1).

3. Последовательное соединение насосов.

Если центробежные насосы однотипные (это как бы ступени одного насоса), все обстоит просто. Если же они различные (рис. 11.6, г), то при расходах, больших чем QB, насос 2действует в режиме A2 с отрицательным напором. В этом случае насос 2необходимо выключить, ибо он потребляет мощность насоса 1.

При последовательном соединении объемных насосов их переливные клапаны настраивают на допускаемый перепад давлений DpK(рис 11.6, д). CB1D' — кривая характеристики насоса с переливным клапаном (см. § 48 о дроссельном перепуске), CBD — кривая характеристики двух насосов, А — рабочая точка группы Точки режимов действия насоса. А1 —- при совместной работе, А' — в одиночку с переливным клапаном, А" — то же без клапана. О полезной мощности Nпв каждом случае можно судить по площади прямоугольника, в правом верхнем углу которого находится точка, соответствующая данному режиму действия (NП = QP).

| <== предыдущая лекция | | | следующая лекция ==> |

| РЕГУЛИРОВАНИЕ. НАСОСОВ | | | КАВИТАЦИЯ В НАСОСАХ |

Дата добавления: 2015-01-21; просмотров: 2352;