Физико-химические свойства нефти и воды

Лекция № 4

Нефть - жидкий каустобиолит, первый представитель ряда нафтидов, способный к перемещению в недрах и поверхностных условиях. Генетически нефть – это обособившиеся в самостоятельные скопления подвижные жидкие продукты преобразования рассеянного органического вещества (РОВ) в зоне катагенеза. В химическом отношении нефть - сложная смесь УВ и гетероатомных (серо-, кислород и азот содержащих) органических соединений, хорошо растворимая в органических соединениях. В физическом отношении - это коллоидно-дисперсная сложноорганизованная система. Свойства: вращает плоскость поляризации вправо, молекулярная масса соединений от 100 до 40 000 (средняя 220-300). Молекулярный состав: C-82-87%, H-11-14% O2-0,7%, N2-0,3%. Углеводороды нефти представлены: алканами (0-93%), цикланами (1-80%) и аренами (3-35%) на дистальную часть.

Алканы(метановые, алифатические или парафиновые углеводороды) - класс предельных или насыщенных УВ с открытой цепью Cn H2n+2. Углеводородный скелет представляют линейные нормальные (n-алканы) или разветвленные цепи метиленовых групп (-СН2-) – изоалканы (и-алканы), основная масса которых представлена УВ с одной короткой боковой ветвью – метилалканами.

| СН2 |

| СН |

| СН2 |

| СН3 |

| Н3С |

| СН2 |

| СН2 |

| СН3 |

| СН2 |

| СН2 |

| СН2 |

| Н3С |

| СН3 |

| пентан (n-алкан) |

| метилгептан (и-алкан) |

| Рис. 4.1 |

Алканы C-C4 - газообразные вещества – единственный углеводородный компонент горючих газов; C5-C15 – жидкие углеводороды; далее - твердые. Нормальные n-алканы C18 - и выше называют парафинами. В природных аэробных условиях n-алканы легко окисляются, поэтому нефти с высоким их содержанием в зоне гипергенеза отсутствуют. Часть алканов средних и высших фракций нефти связана с хемофоссилиями, т.е. химическими соединениями близкими по структуре к некоторым биологическим веществам.

Метановые УВ присутствуют во всех нефтях. Если их содержание больше 50%, то такие нефти называют метановыми. В легких нефтях обычно в максимальных концентрациях присутствуют n-алканы С5-С10. В тяжелых - их максимум сдвинут в область С18-С20. Отношение количества нечетных алканов к четным характеризует степень зрелости нефти.

Цикланы – (циклоалканы, циклопарафины, нафтены, полиметиленовые УВ) – класс насыщенных циклических УВ. Циклы построены из трех и более метиленовых групп (-СН2-). Наиболее устойчивые циклы из 5-ти (циклопентаны) и 6-ти (циклогексаны) метиленовых групп. Цикланы бывают с одним циклом в молекуле (моноциклические) и нескольким (полициклические).

Общая формула моноциклических цикланов - CnH2n, бициклических - CnH2n-2. Полицикланы (типа стеранов, гопанов, терпанов) имеют биологическое происхождение. По многим химическим свойствам цикланы подобны алканам. Почти все нефти с высоким содержанием цикланов связаны с бассейнами молодой альпийской складчатости.

| циклобутан |

| СН2 |

| СН2 |

| Н2С |

| Н2С |

| циклопентан |

| СН2 |

| СН2 |

| СН2 |

| Н2С |

| Н2С |

| циклогексан |

| СН2 |

| СН2 |

| СН2 |

| Н2С |

| Н2С |

| Н2С |

| СН2 |

| СН2 |

| Н2С |

| циклопропан |

| бициклодексан |

| СН3 |

| С2Н5 |

| 1 - метил; 2 - этилциклопентан |

| Рис. 4.2 |

Арены – ароматические УВ-класс углеводородов общей формулы Cn H2n-p (p = 6, 12, 14, 18, 20…36), содержащие циклы с ароматическими связями. В нефтях и битумоидах моноциклические арены представлены бензолом и его гомологами, бициклические – нафталином и бифелином, полициклические – фенантреном, антраценом, периленом и др. По физическим свойствам, арены

| СН |

| СН |

| СН |

| СН |

| НС |

| НС |

| С6Н6 - бензол |

| Рис. 4.3 |

Нефть представляет собой в основном смесь УВ метанового (парафинового) и нафтенового рядов. Она характеризуется фракционным составом: кипящие фракции до 1000С - бензин; до 1100С - бензин специальный; до 1350С – бензин 2-го сорта; до 2700С - керосин и остаток - мазут, из которого при подогреве до 400-4200С отбирают масляные фракции.

По содержанию фракций различают нефти легкие (бензиновые, масляные) и тяжелые (топливные, асфальтовые и др.). Качество нефти зависит также от содержания в ней примесей: парафина, серы, смолистых веществ и т.п.

Бензин и керосин характеризуются величиной октанового числа - характеризующего детонационную стойкость топлива. Она зависит от содержания изооктана и гептана.

Физические свойства нефти определяются при t = 200C. К ним относятся:

Плотность нефти по воде - соотношение массы единиц объема нефти и воды, взятых при одинаковых Р и Т. Для различных нефтей относительная плотность нефти по воде колеблется в пределах 0,78-0,93.

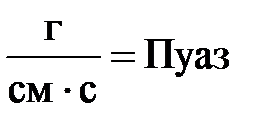

Вязкость или внутреннее трение. Физическое определение вязкости нефти совпадает с определением вязкости для газов. Как и для газов для нефти различают динамическую (m) и кинематическую (n) вязкости.

Единицы измерения:

[m]СИ = Па×с; [m]СГСЕ =  ; 1 Па = 10 Пуаз.

; 1 Па = 10 Пуаз.

Вязкость нефтей колеблется в широких пределах и зависит от пластового давления, температуры и растворимого в ней газа. С увеличением температуры и растворимого газа она заметно падает.

Вязкость нефти играет большую роль при движении ее по пласту. От нее зависит также динамика обводнения залежи и условия эффективной ее добычи.

Поверхностное натяжение (s) заключается в противодействии нормальным силам, приложенным к ее поверхности и стремящимся изменить ее форму. Поверхностное натяжение существует на границе раздела 2-х любых фаз. На границе с воздухом поверхностное натяжение нефти составляет 2.5¸3.5 н/м2, на границе с водой - 7.2¸7.6 н/м2. Это свойство имеет существенное значение при движении нефти в пористой среде. Чем больше поверхностное натяжение, тем больше расходуется пластовой энергии на движение нефти, т.к. сечения каналов переменные и капля жидкости меняет свою формулу. Как правило, чем больше плотность нефти, тем больше ее поверхностное натяжение; оно уменьшается с увеличением растворенного газа и повышением температуры.

Движение нефти в пласте зависит от пластовых условий ее физических свойств и наличия растворенного газа, который в процессе снижения пластового давления выделясь изменяет свойства нефти - она становится более вязкой из-за потери газа.

Таким образом, пластовая нефть представляет собой смесь жидких и газообразных УВ, которые могут находиться в однофазном (нефть с растворенным газом), либо в двухфазном (газовая нефть и свободный газ) состоянии.

Изучение свойств пластовых нефтей проводят на основе глубинных проб отобранных из скважин. Их отбирают пробоотборниками через так называемые фонтанные (насосно-компрессорные) трубы.

Связанная вода в нефтяных пластах.

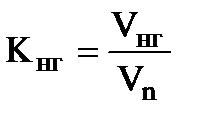

Не все поровое пространство заполнено нефтью и газом; часть его занято связанной водой, которая удерживается в мелких порах и трещинах капиллярными силами. Поэтому содержание нефти и газа в пласте, когда их нельзя определить раздельно, характеризуется коэффициентом нефтегазонасыщенности

,

,

где: Vнг - объем нефти и газа в порах; Vn - объем пор. Кнг обычно вычисляют через коэффициент водонасыщенности (Кв), выражающий отношение объема связанной воды по всему поровому пространству:

Кнг = 1 - Кв.

Содержание связанной воды в пласте обычно тем больше, чем меньше проницаемость породы и размеры поровых каналов, а также чем больше этих каналов.

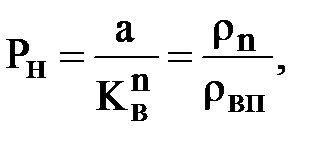

Коэффициент Кв определяется лабораторным путем по образцам керна из глубоких скважин, а также по данным промысловой геофизики, используя петрофизическую зависимость:

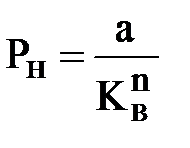

где: Pн - параметр насыщения;

а -- коэффициент;

n -- показатель степени, зависящий от структуры порового пространства;

rn -- сопротивление пласта;

rвп -- сопротивление пласта, полностью насыщенного водой.

Схема определения коэффициента Кнг, следующая:

- измеряют сопротивление пласта rn в контуре и rвn в законтурной части залежи и вычисляют параметр насыщения

;

;

- по найденному параметру насыщения определяют значение Кв по имеющейся петрофизической зависимости

;

;

- вычисляют Кn = 1- Кв.

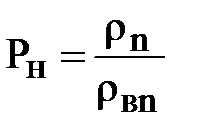

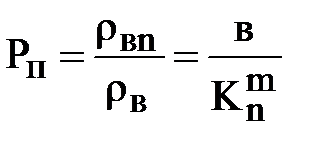

Если значение rв×n измерить не удается, то его вычисляют через параметр пористости, а последний определяют, используя петрофизическую зависимость параметра пористости (Pп) от пористости:

,

,

где: P п -- параметр пористости; rв×n- - сопротивление водяного пласта; r в- - сопротивление воды; b -- коэффициент; Кn -- коэффициент пористости; m -- показатель степени, зависящий от структуры порового пространства.

Подземные воды нефтяных и газовых месторождений

.

Подземные воды встречаются в большинстве нефтяных и газовых месторождений и являются обычными спутниками нефти и газа. Часто воды находят-

ся в тех же пластах (коллекторах), что нефть и газ, и в этом случае занимают пониженные части пласта. Отметим некоторые физические свойства воды.

Плотность (r) – масса единицы объема воды, зависит от минерализации, т.е. количества растворимых солей.

Температура (Т) – определяется в соответствии с геотермической ступенью данной местности и глубиной залегания пластовой воды.

Электропроводность (g) – зависит от минерализации.

Вязкость воды (m) значительно меньше, чем у нефти, а поэтому она обладает большей подвижностью.

Поверхностное натяжение (s) – также ниже, чем у нефти, поэтому она обладает большей способностью промывать пески и вытеснять из пласта нефть.

Растворимость газов (d) в воде значительно ниже, чем у нефти.

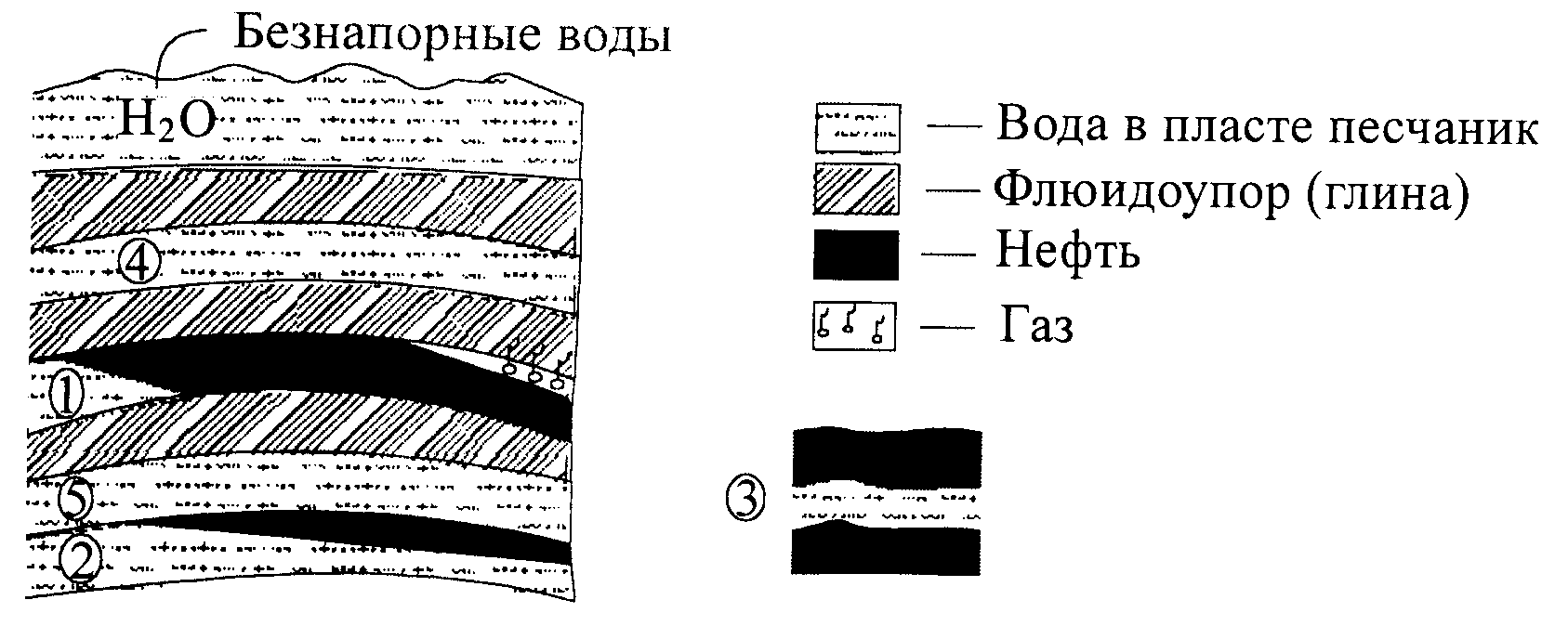

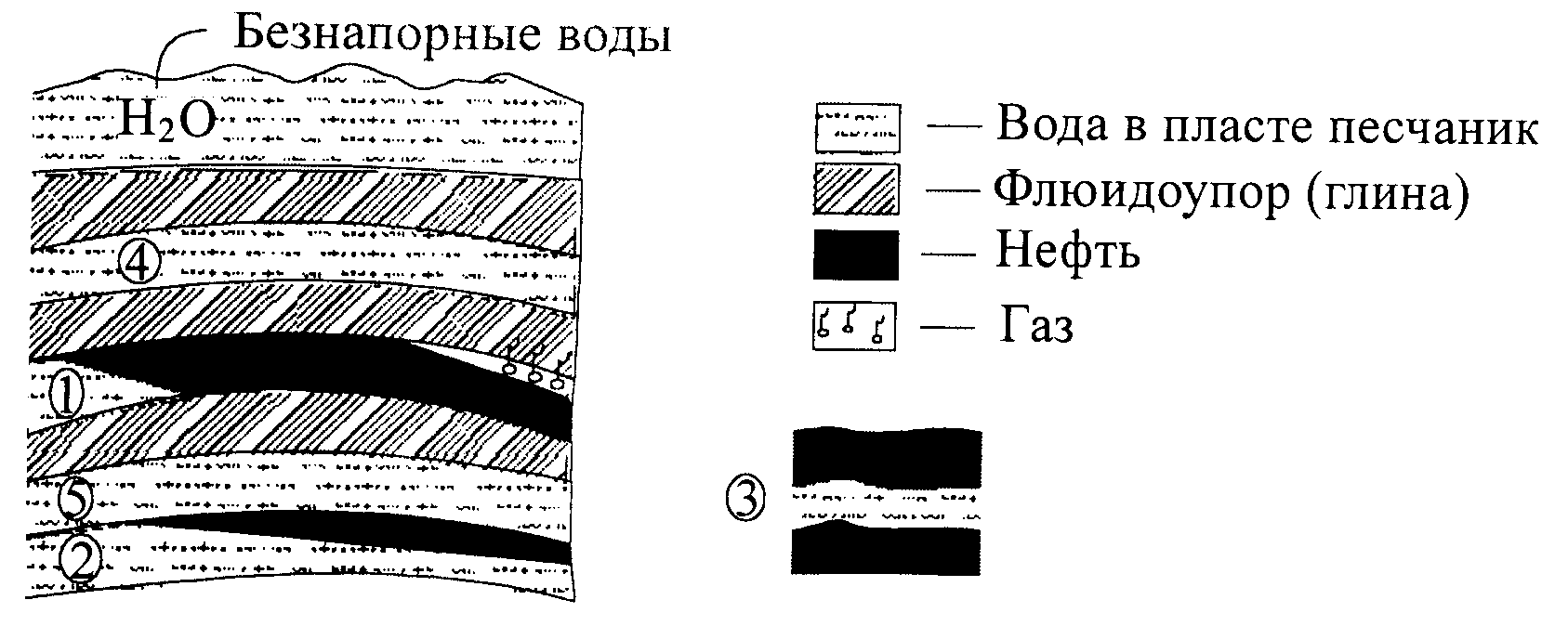

Пластовые воды являются одним из основных энергетических источников фильтрационных процессов на месторождениях УВ. В рамках промысловой классификации они подразделяются на грунтовые (безнапорные), пластовые напорные и воды тектонических трещин. Грунтовые воды залегают на сравнительно небольшой глубине от поверхности, и их режим зависит в основном от гидрометеорологических условий.

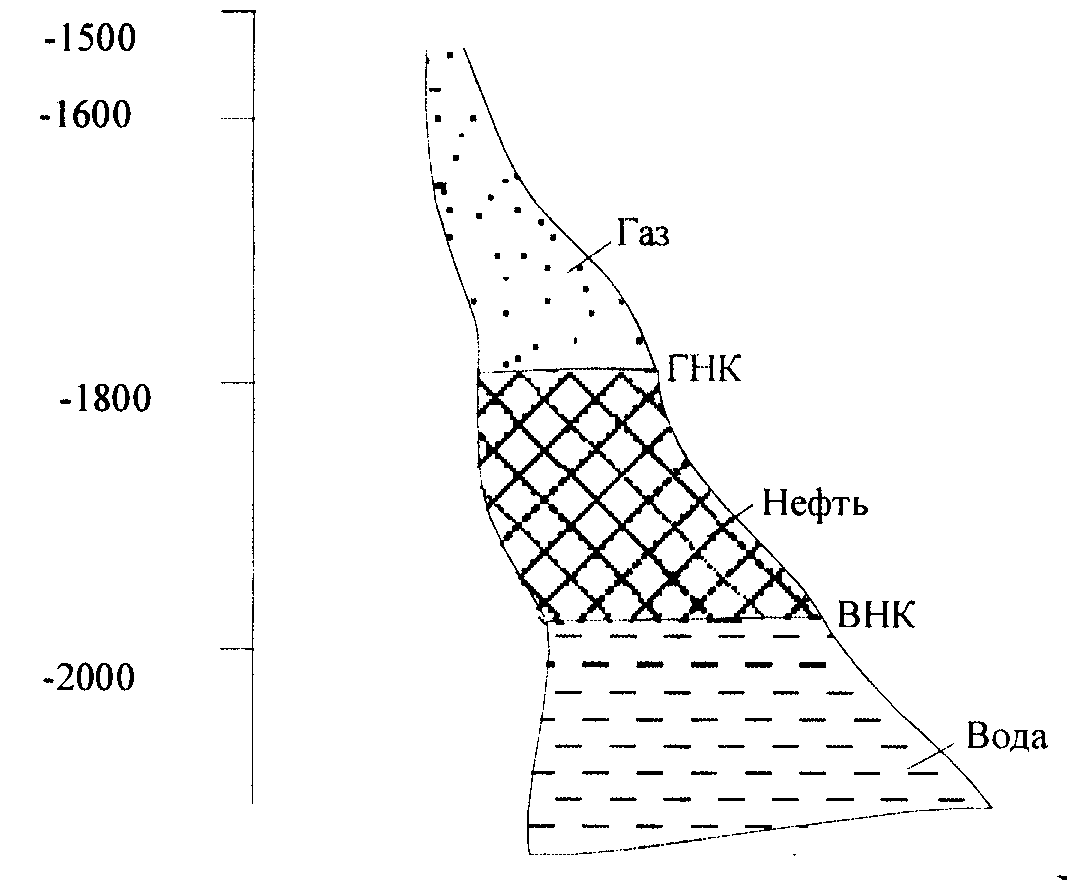

Пластовые напорные воды по отношению их залегания к нефтяному пласту подразделяются на: 1) нижние краевые (контурные), залегающие в пониженных частях нефтеносного пласта и подпирающие нефтяную залежь; 2) подошвенные, залегающие в подошвенной части нефтяного пласта в пределах всей структуры; 3) промежуточные, находящиеся в внутри нефтяного пласта; 4) верхние и , приуроченные к чисто водяным пластам, залегающих выше нефтяного пласта; 5) нижние,, приуроченные к чисто водяным, залегающие ниже нефтяного пласта (рис. 4.4).

Краевые воды залегают в пониженных частях нефтеносного пласта и подпирают нефтяную залежь. Подошвенные залегают в подошвенной части нефтяного пласта в пределах всей структуры. Промежуточные воды находятся внутри нефтяного пласта. Верхние и нижние, приурочены к чисто водяным пластам и залегают соответственно выше и нефтяного пласта (рис. 4.4).

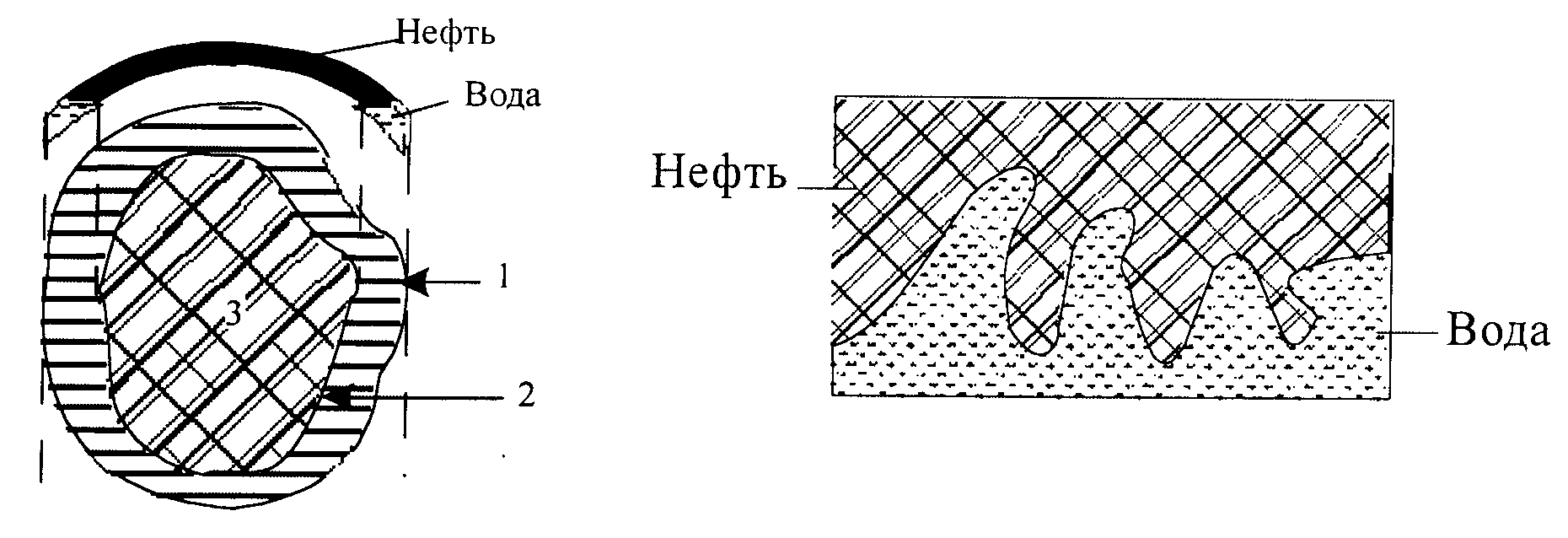

Наиболее типичным является строение месторождения, когда залежь подпирается нижними краевыми водами. В этом случае выделяют внешний водонефтяной контакт (1), приконтурную зону (4), внутренний водонефтяной контакт (2) и нефтяную зону (3) (рис.4.5).

Рис.4.4

Наиболее типичным является строение месторождения, когда залежь подпирается нижними краевыми водами. В этом случае выделяют внешний водонефтяной контакт (1), приконтурную зону (4), внутренний водонефтяной контакт (2) и нефтяную зону (3).

В приконтурной зоне часть пласта содержит нефть, а другая часть воду. В нефтяной зоне весь пласт нефтяной. В процессе добычи нефти происходит равномерное продвижение (сжатие) контура нефтеносности. При неравномерном продвижении контура могут появиться «языки» обводнения, приводящие к появлению разрозненных целиков нефти, которые трудно извлечь (рис.4.5).

Рис. 4.5

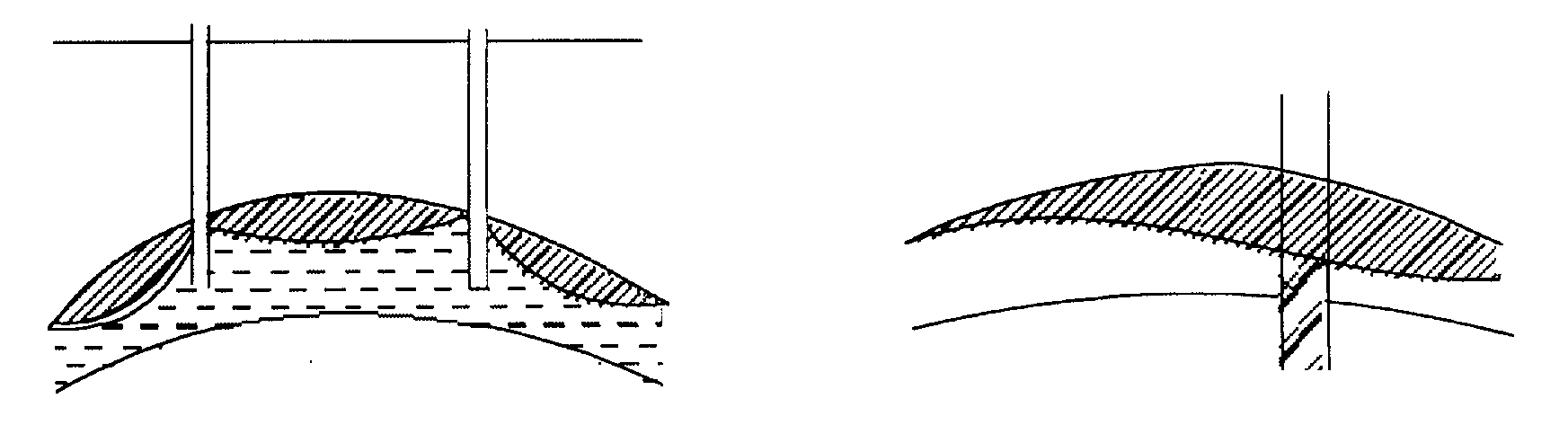

Неравномерность продвижения зависит от неоднородности пласта и темпа отбора нефти. При наличии месторождения с подошвенными водами целики образуются за счет конусов заводнения, если скважины вскрывают подошвенную воду (рис. 4.6).

Рис. 4.6

Борьба с конусами заводнения ведется путем цементирования участков затрубного пространства скважин в зоне подошвенных вод.

1.4. Энергетические свойства нефтегазоносных пластов

Лекция № 5

Основными источниками энергии в пластах являются: напор краевой или подошвенной воды и газовой шапки; давление растворимого газа в нефти в момент выделения газа из раствора; упругость пласта и насыщающих его флюидов; сила тяжести флюида. Эти силы могут проявляться отдельно или совместно. Энергетические ресурсы нефтеносного пласта характеризуются существующим в нем пластовым давлением. Чем выше пластовое давление, тем больше при прочих равных условиях запасы энергии и тем полнее могут быть извлечены запасы нефти. Разность в давлениях на забое скважины и в пласте является той силой, которая продвигает нефть и газ по пласту к скважинам.

Пластовое давление. Различают следующие виды давлений:

1) начальное пластовое давление – давление флюидов в пласте, замеренное в первой скважине до нарушения статического равновесия, существующего в пласте;

2) пластовое давление – давление в некоторой точке пласта, не затронутой воздействием воронок депрессии соседних работающих скважин;

3) текущее статическое пластовое давление – статическое забойное давление, замеренное в скважине, после того как в ней установилось статическое равновесие с пластовым давлением (давление в остановленной скважине);

4) динамическое пластовое давление – забойное давление в работающей скважине. Это давление меньше пластового. В нефтегазопромысловой практике изменение (уменьшение) забойного давления в скважине по отношению к пластовому является основным приемом вызова притока и регулирования добычи (дебита) пластовых флюидов. Управление забойным давлением и регулирование дебитов осуществляется посредством изменения уровня промывочной жидкости и ее плотности после перфорации продуктивного пласта, спуска в скважину насосно-компрессорных труб (НКТ) и установке на их выходе штуцеров- специальных насадок с калиброванными отверстиями различного диаметра.

Для реализации рациональной системы разработки необходимо систематическое изучение пластовых давлений во всей зоне отбора УВ.

Единицы пластового давления.

[Р]СИ = 1Па = 1н/м2 = 10-6 МПа; [Р]СГСЕ =1ат = 1кг/см2 = 1кг×9,8м/с2× см2 ~ 10 Н/см2 = 105 Н/м2 = 105 Па = 0,1 МПа; (1кг = 1 кг 9,8 м/с2 = 9,8 Н).

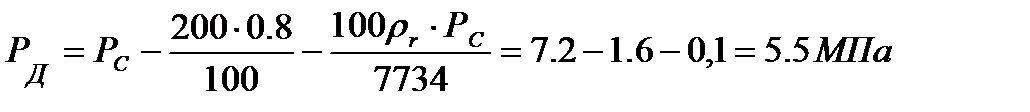

Пластовое давление на большинстве месторождений нефти и газа пропорционально глубине залегания залежи и увеличивается на 0,08-0,1,2 МПа на каждые 100 м глубин. (Вв среднем это 0,1 MПа/100 м), что соответствует гидростатическому давлению водяного столбаводы высотой 100 м.

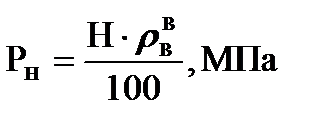

Нормальным гидростатическим давлением в пласте на определенной глубине залегание Н, отсчитываемой от пьезометрической поверхности, считается давление водяного столба аналогичной высоты. Это давление подсчитывается по формальной формуле  , где: H-высота столба, м; rвв =1– относительная плотность воды по воде.

, где: H-высота столба, м; rвв =1– относительная плотность воды по воде.

Отметим, что эта формула справедлива для расчета давления столба любого флюида, если применяется его относительная плотность по воде rфв

Однако есть месторождения с аномально высокими давлениями. Причинами аномально высокого пластового давления могут быть:

1. Тектонические особенности геологического строения месторождения, когда рост складок приводит к уменьшению глубины залегания пласта.

2.Связь вышележащего пласта-коллектора по тектоническим трещинам с нижележащим газоносным пластом, обладающим более высоким пластовым давлением.

3. Большая высота газовой залежи.

В последнем случае давление в ее головной части определяется величиной давления в подошвенной части. Это происходит потому, что из-за малого веса газа он создает в своем столбе незначительное противодавление и пластовое давление в его нижней части передается в верхнюю часть практически неизмененным. Следствием этого является аномально высокое пластовое давление в “голове” газовой залежи.

Покажем это на примере модели нефтегазовой залежи (рис. 5.1):

Давление на контуре водонефтяного контакта (ВНК):

,

,

где: Рвнк – пластовое давление на водонефтяном контакте; Н, м – глубина контакта в м; rвв – относительная плотность воды.

Чтобы получить нормальное гидростатическое давление в МПа в любой точке водяного пласта на контуре ВНК нужно разделить глубину его залегания (м) на 100 м (столб жидкости, создающий давление 1 МПа).

.

.

Давление на контуре газонефтяного контакта (ГНК)

Давление на газонефтяном контакте будет равно давлению на водонефтяном контакте минус противодавление столба нефти, равное высоте его столба

| Рис. 5.1 |

Чтобы получить нормальное гидростатическое давление в МПа в любой точке водяного пласта на контуре ВНК нужно разделить глубину его залегания (м) на 100 м (столб жидкости, создающий давление 1 МПа).

.

.

Давление на контуре газонефтяного контакта (ГНК)

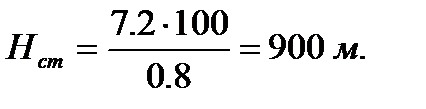

Давление на газонефтяном контакте будет равно давлению на водонефтяном контакте минус противодавление столба нефти, как произведение его высоты DH=200 м,

умноженной на плотность нефти по воде и деленное на 100.

,

,

где: rвн=0,8 – средняя плотность нефти по воде.

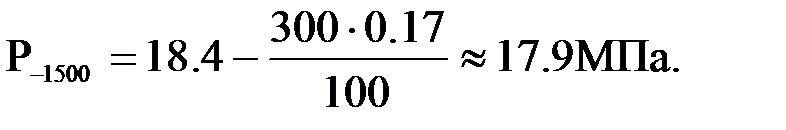

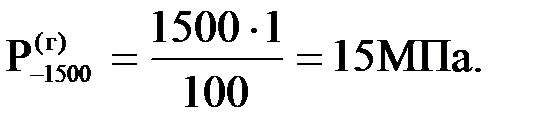

Давление в головной части газовой залежи на отметке – 1500 м найдем как разность пластового давления на ГНК (на нижней границе газовой залежи) минус противодавление столба газа, равное его высоте DH=300 м, умноженной на плотность газа по воде и деленное на 100:

В то время как гидростатическое давление на этой глубине должно

Таким образом, в верхней части газовой залежи имеет место аномально высокое пластовое давление (АВПД).

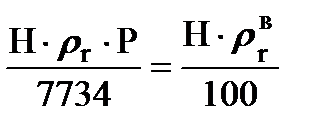

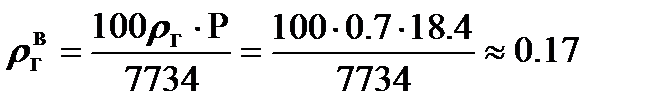

Для расчетов плотности газа по воде, не зависящей от пластового давления, используют равенство

,

,

где: Н – высота газового столба; 7734 – высота столба газа, создающее давление 1 МПа; rг =0.7– средняя плотность газа по воздуху при атмосферных условиях; rг(в) – плотность газа по воде; Р – пластовое давление.

Отсюда:

.

.

Замеры пластовых забойных давлений производят в скважине проводят глубинными манометрами, а также расчетным путем, используя данные статических уровней жидкости в остановленных скважинах:

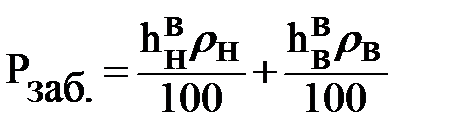

,

,

где: hн, hв – высота столбов нефти и воды; а rвн и rвв - их соответствующие относительные плотности по воде.

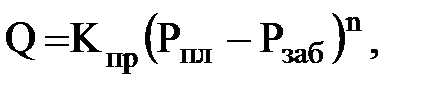

Кроме того, Ппластовое давление определяют с помощью опробывателя пластов на кабеле (ОПК), а также приближенно вычисляют, используя данные пробных откачек при испытании скважины:

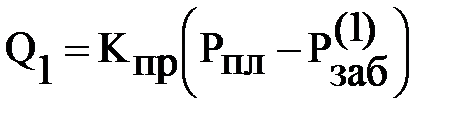

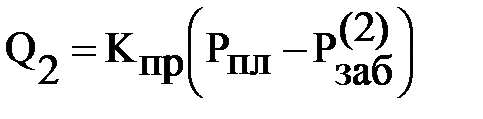

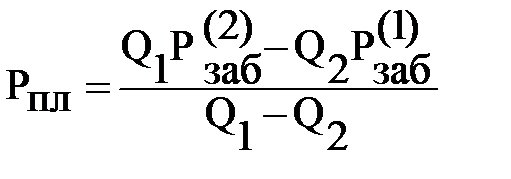

где: Q – дебит жидкости в скважине; Кпр – коэффициент продуктивности скважины; Рпл – пластовое давление; Рзаб –давление на забое скважины; n»1 для линейной функции. Делая пробные откачки нефти (газа) при различных Рзаб, получают:

,

,  ,

,

отсюда:

,

,

где: Р (1)заб и Р (2)заб – соответственно, забойное давление при 1-й и 2-й откачках.

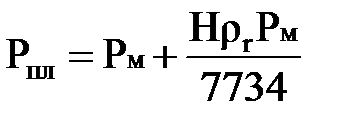

Для скважин, работающих газом, пластовое Забойное давление газа можно определить также по измерению его манометром на устье закрытой скважины.

,

,

где: Р плзаб – пластовое давление на забое скважины; rr – плотность газа по воздуху; Н – глубина скважины; Рм – показания манометра на устье закрытой скважины.

Распределение пластовых давлений на структуре газонефтяного

месторождения.

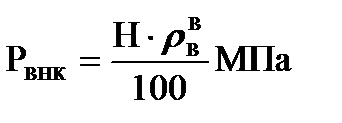

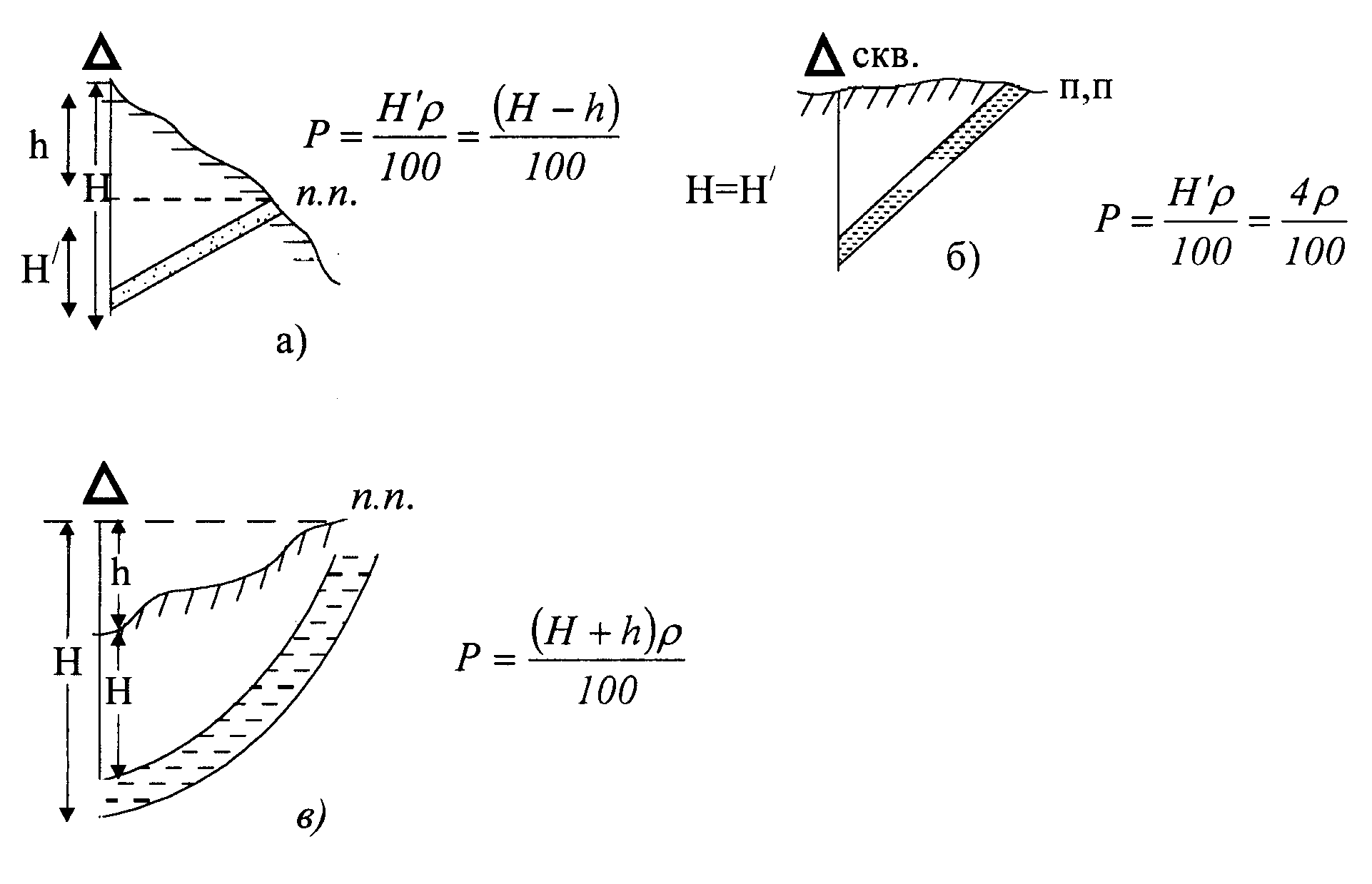

Пьезометрическая поверхность – это поверхность, на которой Р = 0; она совпадает с положением уровня источника питания пласта. Рассмотрим скважину, вскрывающую водяной пласт. В зависимости от положения устья скважины относительно пьезометрической поверхности (выше, совпадает, ниже) жидкость будет не заполнять, заполнять скважину полностью или переливать из нее (рис. 5.2).

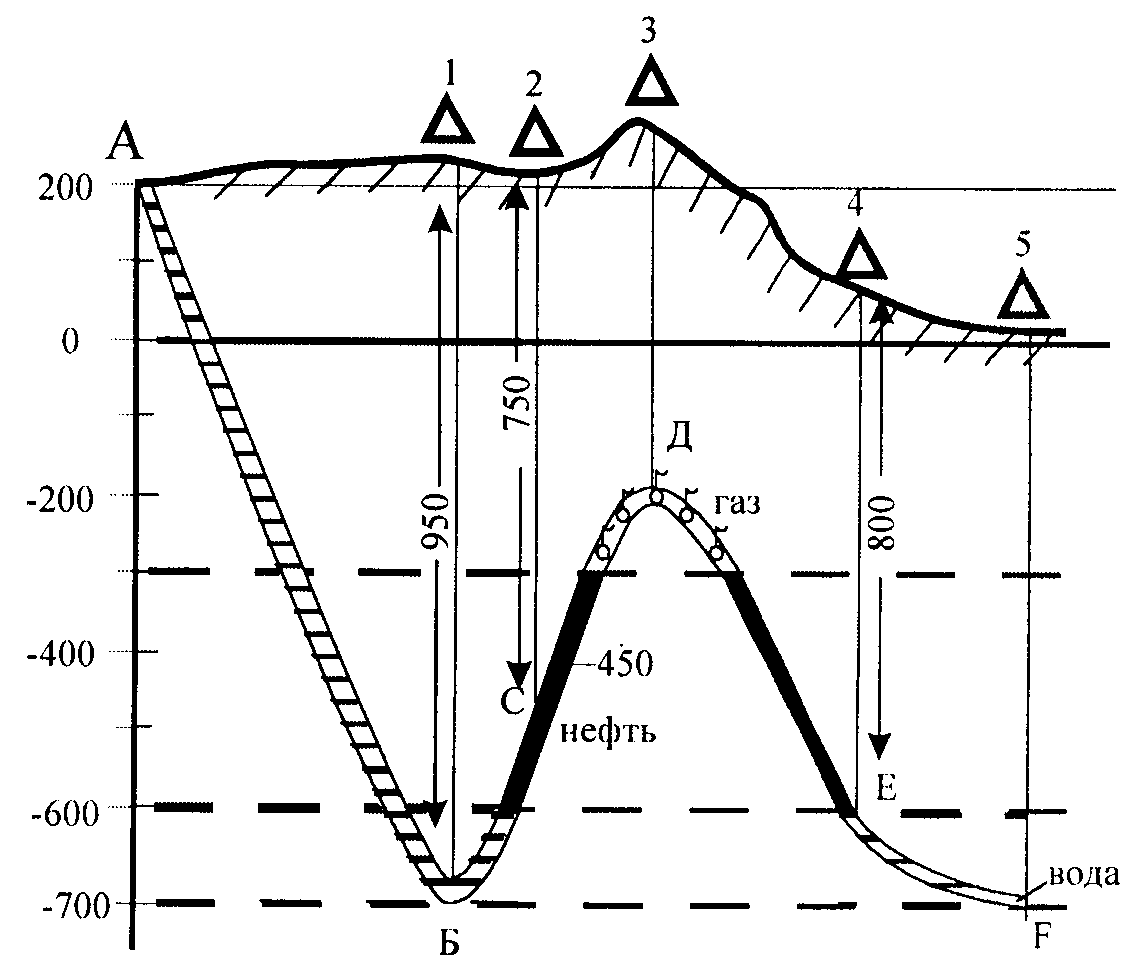

Определим теперь давления и статические уровни флюида в 5-ти скважинах на газонефтяном месторождении, представленном на рисунке 5.3.

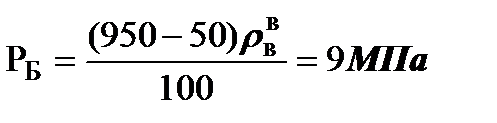

Скважина 1. Скважина вскрыла пластовую воду в точке Б. Забой скважины на глубине Н = 950 м, а статический уровень на глубине 50 м от устья. Тогда пластовое давление в точке Б:

Определим теперь давления и статические уровни флюида в 5-ти скважинах на газонефтяном месторождении, представленном на рисунке 5.3.

Скважина 1. Скважина вскрыла пластовую воду в точке Б. Забой скважины на глубине Н = 950 м, а статический уровень на глубине 50 м от устья. Тогда пластовое давление в точке Б:

(90 атм.),

(90 атм.),

Рис. 5.2

Н- глубина скважины; Н/ - статический уровень воды в ней; h = H-H/ - глубина, равная сумме модуля абсолютной отметки и альтитуды скважины

(90 атм.),

(90 атм.),

Скважина 2. Скважина на крыле антиклинальной структуры в точке C вскрыла нефть на отметке - 500 м от уровня моря, а общая глубина скважины 750 м.

МПа.

МПа.

Рис. 5.3

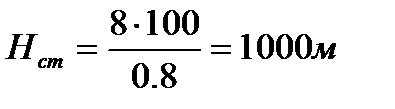

Статический столб нефти должен уравновесить пластовое давление, поэтому

;

;

Значит, з нефть будет переливать из устья на h = 900-750=150 м.

Скважина 3. Давление на забое в точке Д будет

.

.

В скважине будет отмечено аномально высокое пластовое давление (АВПД), т.к. статическое давление на этой глубине должно быть 4 МПа.

Скважина 4. Забой скважины в точке Е находится на границе водонефтяного контакта на абсолютной отметке – 600 м, что на 100 м выше, чем в скважине 1. Давление в этой точке

РЕ= РБ -1МПА = 8МПа.

Высота статического столба нефти

,

,

т.к. глубина скважины значительно меньше, то нефть будет фонтанировать из скважины.

Скважина 5. Забой на отметке 700 м. Давление на забое скважины равно давлению в скважине 1; глубина скважины 700 м и вода будет переливать из скважины.

Дата добавления: 2017-02-20; просмотров: 769;