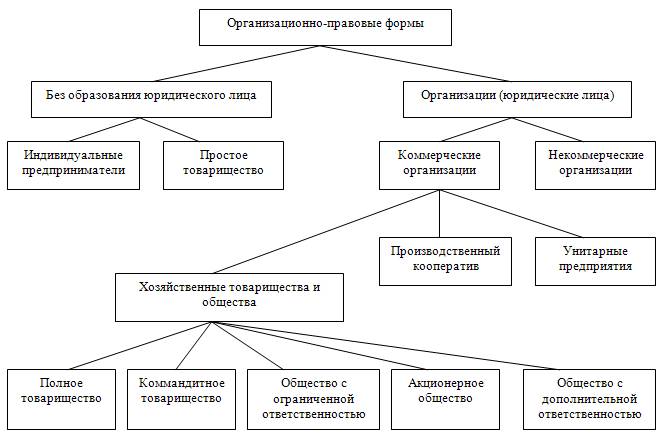

Организационно-правовые формы предприятий

Применяемая сегодня в России система организационно-правовых форм хозяйственной деятельности, введенная в основном Гражданским кодексом РФ, включает 2 формы предпринимательства без образования юридического лица, 7 видов коммерческих организаций и 7 видов некоммерческих организаций.

Предпринимательская деятельность без образования юридического лица может осуществляться в РФ как отдельными гражданами (индивидуальными предпринимателями), так и в рамках простого товарищества — договора о совместной деятельности индивидуальных предпринимателей или коммерческих организаций. В качестве наиболее существенных особенностей простого товарищества можно отметить солидарную ответственность участников по всем общим обязательствам. Прибыль распределяется пропорционально внесенным участниками вкладам (если иное не предусмотрено договором или другим соглашением), в качестве которых допускаются не только материальные и нематериальные активы, но и неотделимые личностные качества участников.

Рис.1.1.Организационно-правовые формы предпринимательства в России

Юридические лица делятся на коммерческие и некоммерческие.

Коммерческими называются организации, преследующие извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности. Согласно ГК РФ, к их числу относятся хозяйственные товарищества и общества, производственные кооперативы, государственные и муниципальные унитарные предприятия, данный список является исчерпывающим.

Некоммерческими считаются организации, для которых извлечение прибыли не является основной целью и не распределяющие ее среди участников. К их числу относятся потребительские кооперативы, общественные и религиозные организации, некоммерческие партнерства, фонды, учреждения, автономные некоммерческие организации, ассоциации и союзы; данный список в отличие от предыдущего является открытым.

Рассмотрим подробнее коммерческие организации.

1. Товарищество.

Товарищество представляет собой объединение лиц, созданное для осуществления предпринимательской деятельности. Товарищества создаются в том случае, когда в организации предприятия решают принять участие 2 или более партнера. Важным преимуществом товарищества является возможность привлечения дополнительного капитала. Помимо того, наличие нескольких владельцев позволяет осуществлять специализацию внутри предприятия на основе знаний и умений каждого из партнеров.

Недостатками данной организационно-правовой формы являются:

- каждый из участников несет равную материальную ответственность независимо от размеров его вклада;

- действия одного из партнеров являются обязывающими для всех остальных, даже если они не согласны с этими действиями.

Товарищества бывают 2-х видов: полные и коммандитные.

Полное товарищество – это такое товарищество, участники которого (полные товарищи) в соответствии с договором занимаются предпринимательской деятельностью от имени товарищества и солидарно несут по его обязательствам субсидиарную ответственность.

Складочный капитал образуется в результате внесения учредителями товарищества своих вкладов. Соотношение вкладов участников определяет, как правило, распределение прибыли и убытков товарищества, а также права участников на получение части имущества или ее стоимости при выбытии из товарищества.

Полное товарищество не имеет устава, оно создается и действует на основании учредительного договора, подписываемого всеми участниками. В договоре приводятся обязательные для любого юридического лица сведения (наименование, местонахождение, порядок совместной деятельности участников по созданию товарищества, условия передачи ему имущества и участия в его деятельности, порядок управления его деятельностью, условия и порядок распределения прибыли и убытков между участниками, порядок выхода участников из его состава), а также размер и состав складочного капитала; размер и порядок изменения долей участников в складочном капитале; размер, состав, сроки и порядок внесения вкладов; ответственность участников за нарушение обязанностей по внесению вкладов.

Запрещено одновременное участие более чем в одном полном товариществе. Участник не имеет права без согласия остальных участников совершать от своего имени сделки, однородные с теми, которые составляют предмет деятельности товарищества. К моменту регистрации товарищества каждый участник обязан внести не менее половины своего вклада в складочный капитал (остальная часть вносится в сроки, установленные учредительным договором). Кроме того, каждый товарищ должен участвовать в его деятельности в соответствии с учредительным договором.

Управление деятельностью полного товарищества осуществляется по общему согласию всех участников; каждый участник имеет, как правило, один голос (учредительный договор может предусматривать иной порядок, а также возможность принятия решений большинством голосов). Каждый участник имеет право знакомиться со всей документацией товарищества, а также (если договором не установлено иного способа ведения дел) действовать от имени товарищества.

Участник вправе выйти из товарищества, учрежденного без указания срока, заявив не менее чем за 6 месяцев о своем намерении; если товарищество создано на определенный срок, то отказ от участия в нем допускается лишь по уважительной причине. Вместе с тем предусматривается возможность исключения в судебном порядке кого-либо из участников по единогласному решению остальных участников. Выбывшему участнику, как правило, выплачивается стоимость части имущества товарищества, соответствующая его доле в складочном капитале. Доли участников наследуются и передаются в порядке правопреемства, но вступление наследника (правопреемника) в товарищество осуществляется только с согласия других участников. Наконец, возможен вариант изменения состава товарищей путем передачи одним из участников (с согласия остальных) своей доли в складочном капитале или ее части другому участнику или третьему лицу.

Ввиду чрезвычайно сильной взаимозависимости полного товарищества и его участников целый ряд событий, затрагивающих участников, может привести к ликвидации товарищества. Например, выход участника; смерть участника — физического лица или ликвидация участника — юридического лица; обращение кредитором кого-либо из участников взыскания на часть имущества товарищества; открытие в отношении участника реорганизационных процедур по решению суда; признание участника банкротом. Однако, если это предусмотрено учредительным договором или соглашением оставшихся участников, товарищество может продолжить свою деятельность.

Полное товарищество может быть ликвидировано по решению его участников, по решению суда при нарушении требований законодательства и в соответствии с процедурой банкротства. Основанием ликвидации полного товарищества является также уменьшение числа его участников до одного (в течение 6 месяцев с момента такого уменьшения данный участник вправе преобразовать товарищество в хозяйственное общество).

Коммандитное товарищество (товарищество на вере) – отличается от полного тем, что наряду с полными товарищами в его состав входят участники-вкладчики (коммандитисты), которые несут риск убытков в связи с деятельностью товарищества в пределах сумм внесенных ими вкладов.

Основные принципы образования и функционирования здесь те же, что у полного товарищества: это относится и к складочному капиталу, и к положению полных товарищей. ГК РФ вводит запрет какому-либо лицу являться полным товарищем более чем в одном коммандитном или полном товариществе. Учредительный договор подписывается полными товарищами и содержит все те же сведения, что и в полном товариществе, а также данные о совокупном размере вкладов коммандитистов. Порядок управления как в полном товариществе. Коммандитисты не имеют права каким-либо образом вмешиваться в действия полных товарищей по управлению и ведению дел товарищества, хотя могут по доверенности выступать от его имени.

Единственная обязанность коммандитиста — внести свой вклад в складочный капитал. Это обеспечивает ему право на получение части прибыли, соответствующей его доле в складочном капитале, а также на ознакомление с годовыми отчетами и балансами. Коммандитисты имеют практически неограниченное право на выход из товарищества и получение пая. Они могут независимо от согласия других участников передать свою долю в складочном капитале или ее часть другому коммандитисту или третьему лицу, причем участники товарищества имеют преимущественное право покупки. В случае ликвидации товарищества коммандитисты получают свои вклады из имущества, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, в первую очередь (полные товарищи участвуют в распределении лишь имущества, оставшегося после этого, пропорционально их долям в складочном капитале наравне с вкладчиками).

Ликвидация коммандитного товарищества происходит по всем основаниям ликвидации полного товарищества (но в данном случае сохранение в его составе хотя бы одного полного товарища и одного вкладчика образует достаточное условие для продолжения деятельности). Дополнительным основанием является выбытие всех вкладчиков (допускается возможность преобразования коммандитного товарищества в полное).

2. Общество.

Общества бывают 3-х видов: общества с ограниченной ответственностью, общества с дополнительной ответственностью и акционерные общества.

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) – это общество, уставный капитал которого разделен на доли, определенные учредительными документами; участники ООО не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости своих вкладов.

Уставный капитал отражает принципиальное отличие хозяйственных обществ вообще и ООО в частности: для этого вида организаций фиксируется минимальный размер имущества, гарантирующего интересы их кредиторов. Если по окончании второго или любого последующего финансового года стоимость чистых активов ООО окажется ниже уставного капитала, общество обязано объявить об уменьшении последнего; если же указанная стоимость становится меньше определенного законом минимума, то общество подлежит ликвидации. Таким образом, уставный капитал образует нижнюю допустимую границу чистых активов общества, которые обеспечивают гарантию интересов его кредиторов.

Учредительного договора может не быть вообще (если у общества один учредитель), а устав обязателен. У этих двух документов качественно различные функции: договор фиксирует главным образом взаимоотношения участников, а устав – отношения организации с участниками и третьими лицами. Одна из основных задач устава – фиксация уставного капитала как меры ответственности общества перед третьими лицами.

Уставный капитал ООО, составляющийся из стоимости вкладов его участников, должен быть, согласно Закону РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью», не менее 100 минимальных размеров оплаты труда. К моменту регистрации уставный капитал должен быть оплачен не менее чем наполовину, оставшаяся часть подлежит оплате в течение первого года деятельности общества.

Высшим органом ООО является общее собрание его участников (кроме того, создается исполнительный орган, осуществляющий текущее руководство деятельностью). К его исключительной компетенции ГК РФ относит следующие вопросы:

- изменение устава, включая изменение размера уставного капитала;

- образование исполнительных органов и досрочное прекращение их полномочий:

- утверждение годовых отчетов и балансов, распределение прибыли и убытков;

- избрание ревизионной комиссии;

- реорганизация и ликвидация общества.

Участник ООО может продать свою долю (или ее часть) одному или нескольким участникам. Возможно также отчуждение доли или ее части третьим лицам, если это не запрещено уставом. Участники данного общества имеют преимущественное право покупки (как правило, пропорционально размерам своих долей) и могут его реализовать в течение 1 месяца (или иного срока, установленного участниками). Если же участники отказываются от приобретения доли, а устав запрещает продажу ее третьим лицам, то общество обязано выплатить участнику ее стоимость или выдать ему имущество, соответствующее ее стоимости. В последнем случае общество должно затем либо реализовать эту долю (участникам или третьим лицам), либо уменьшить свой уставный капитал.

Участник вправе выйти из общества в любой момент, независимо от согласия других участников. При этом ему выплачивается стоимость части имущества, соответствующей его доле в уставном капитале. Доли в уставном капитале ООО могут передаваться в порядке наследования или правопреемства.

Реорганизация или ликвидация ООО производится либо по решению его участников (единогласному), либо по решению суда в случае нарушения обществом требований законодательства, либо вследствие банкротства. Основанием для принятия указанных решений могут быть, в частности:

- истечение срока, указанного в учредительных документах;

- достижение цели, ради которой общество было создано;

- признание судом регистрации общества недействительной;

- отказ участников от уменьшения уставного капитала в случае его неполной оплаты в течение первого года деятельности общества;

- уменьшение стоимости чистых активов ниже минимально допустимой величины уставного капитала по окончании второго или любого последующего года;

- отказ от преобразования ООО в АО, если число его участников превысило установленный законом предел и не уменьшилось до этого предела в течение года.

Общества с дополнительной ответственностью.

Участники общества с дополнительной ответственностью несут ответственность всем своим имуществом.

Акционерные общества.

ГК РФ признает акционерным такое общество, уставный капитал которого разделен на определенное число акций, причем его участники не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

Открытым АО признается общество, участники которого могут отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров. В закрытом АО такая возможность отсутствует и акции распределяются среди его учредителей или иного заранее определенного круга лиц.

Многовековая история развития данного института выработала два основных направления обеспечения прав партнеров АО на безопасное ведение дел: имущественные гарантии и постоянный контроль за деятельностью администрации АО, опирающийся на соответствующую систему процедур и информационную открытость.

Инструментом обеспечения имущественных гарантий во взаимоотношениях с АО служит уставный капитал. Он составляется из номинальной стоимости акций, приобретенных участниками, и определяет минимальный размер имущества АО, гарантирующего интересы его кредиторов. Если по окончании любого финансового года, начиная со второго, стоимость чистых активов АО окажется меньше уставного капитала, последний должен быть уменьшен на соответствующую величину. При этом, если указанная стоимость становится меньше минимально допустимого размера уставного капитала, такое общество подлежит ликвидации.

Вкладом в имущество АО могут быть деньги, ценные бумаги, другие вещи или имущественные права, либо иные права, имеющие денежную оценку. При этом в случаях, предусмотренных законом, оценка вкладов участников подлежит независимой экспертной проверке. Такое требование приближает российское законодательство к правилам, выработанным в других странах для борьбы с нечестными приемами при формировании уставного капитала.

Минимальный уставный капитал АО составляет 1000-кратный размер минимальной месячной оплаты труда (на дату представления учредительных документов для регистрации).

АО могут выпускать только именные акции.

Появление совета директоров в системе управления преследует единственную цель — защиту интересов участников общества в условиях обособления функции менеджмента. Именно выделение некоторых из участников в качестве управляющих или появление наемных менеджеров способно привести к расхождению направленности деятельности общества с представлениями по этому поводу остальных участников, не выполняющих управленческие функции. Общее собрание представляет собой идеальный инструмент в данном отношении, но чем больше в обществе участников, тем труднее собрать их всех вместе. Данное противоречие разрешается путем создания особого органа, состоящего из акционеров (или их представителей), наделенного всеми полномочиями, которые общее собрание считает необходимым не включать в компетенцию правления, но само реализовать не в состоянии. Такой орган, образуемый в форме совета директоров или наблюдательного совета, должен быть в структуре любого общества с достаточно большой численностью участников, независимо от его конкретного вида.

Согласно ГК РФ, совет директоров (наблюдательный совет) создается в АО, включающих более 50 участников; это означает, что в АО с меньшей численностью такой орган создается по усмотрению акционеров. Совет директоров имеет не только контрольные, но и распорядительные функции, являясь высшим органом общества в период между общими собраниями акционеров. В его компетенцию входит решение всех вопросов деятельности АО, кроме тех, которые отнесены к исключительной компетенции общего собрания.

3. Производственный кооператив.

Определен в Гражданском кодексе РФ как добровольное объединение граждан на основе членства для совместной хозяйственной деятельности, основанной на их личном участии и объединении имущественных паевых взносов.

Переданное в качестве паевых взносов имущество становится собственностью кооператива, причем часть его может образовать неделимые фонды — после этого активы могут уменьшаться или увеличиваться без отражения в уставе и без оповещения кредиторов. Естественно, что такая неопределенность (для последних) компенсируется субсидиарной ответственностью членов кооператива по его обязательствам, размер и условия которой должны устанавливаться законом и уставом.

Из особенностей управления в производственном кооперативе стоит отметить принцип голосования на общем собрании участников, представляющем собой высший орган управления: каждый участник имеет один голос, независимо от каких-либо обстоятельств. Исполнительными органами являются правление или председатель, или оба вместе; при числе участников более 50 может быть создан наблюдательный совет, контролирующий деятельность исполнительных органов. К числу вопросов, входящих в исключительную компетенцию общего собрания, относится, в частности, распределение прибыли и убытков кооператива. Прибыль распределяется между его членами в соответствии с их трудовым участием точно так же, как и имущество в случае его ликвидации, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов (этот порядок может быть изменен законом и уставом).

Участник кооператива может в любое время выйти из него добровольно; вместе с тем предусмотрена возможность исключения участника решением общего собрания. Бывший участник имеет право получить после утверждения годового балансового отчета стоимость своего пая или соответствующее паю имущество. Передача пая допускается третьим лицам только с согласия кооператива, причем другие члены кооператива имеют в этом случае преимущественное право покупки; организация в случае отказа других участников от покупки (при запрете на его продажу третьим лицам) не обязана сама выкупать эту долю. Аналогично порядку, установленному для ООО, решается также вопрос наследования пая. Порядок обращения взыскания на пай участника по его собственным долгам – такое взыскание допускается лишь при недостатке иного имущества этого участника, однако оно не может быть обращено на неделимые фонды.

Ликвидация кооператива проводится по традиционным основаниям: решение общего собрания или решение суда, в том числе ввиду банкротства.

Первоначальный взнос участника кооператива установлен в размере 10% от его паевого взноса, остальная часть оплачивается в соответствии с уставом, а в случае банкротства может потребоваться (также в соответствии с уставом) внесение ограниченных или неограниченных доплат.

Кооперативы могут осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых они созданы, и соответствующую этим целям (такие же права в данном отношении имеют общественные и религиозные организации, фонды, некоммерческие партнерства и автономные некоммерческие организации; за учреждениями право на занятие предпринимательством не записано, хотя нет и прямого запрета).

4.Государственные и муниципальные УП.

К государственным и муниципальным унитарным предприятиям (УП) относятся предприятия, не наделенные правом собственности на закрепленное за ними собственником имущество. Это имущество находится в государственной (федеральной или субъектов федерации) или муниципальной собственности и является неделимым. Различают два вида унитарных предприятий:

1) основанные на праве хозяйственного ведения (обладают более широкой экономической самостоятельностью, во многом действуют как обычные товаропроизводители, причем собственник имущества, как правило, не отвечает по обязательствам такого предприятия);

2) основанные на праве оперативного управления (казенные предприятия); во многом напоминают предприятия в условиях плановой экономики, государство несет субсидиарную ответственность по их обязательствам при недостаточности их имущества.

Устав унитарного предприятия утверждается уполномоченным государственным (муниципальным) органом и содержит:

· наименование предприятия с указанием собственника (для казенного - с указанием на то, что оно является казенным) и место нахождения;

· порядок управления деятельностью, предмет и цели деятельности;

· размер уставного фонда, порядок и источники его формирования.

Уставный фонд унитарного предприятия полностью оплачивается собственником до государственной регистрации. Размер уставного фонда – не меньше 1000 размеров минимальной месячной оплаты труда на дату представления документов на регистрацию. Если стоимость чистых активов по окончании финансового года меньше размера уставного фонда, то уполномоченный орган обязан уменьшить уставный фонд, о чем предприятие извещает кредиторов. Унитарное предприятие может создать дочерние УП путем передачи им части имущества в хозяйственное ведение. Производство - это естественное условие человеческой жизни и материальная основа других видов деятельности человека. В ходе процесса производства работники предприятий, находясь в определенных производственных отношениях, создают различные виды экономического продукта.

Основным продуктом полиграфического производства является печатное издание. При этом различают издательскую и неиздательскую продукцию. Издательская продукция имеет смысловое содержание и ее подготовка осуществляется в издательствах или организациях, имеющих право на издательскую деятельность. Примером издательской продукции могут служить книги, журналы, газеты, справочники, картографическая продукция и т.п., а примером неиздательской - бланки форм учетной и плановой документации, лотерейные билеты, ценные бумаги, удостоверения, тетради и тому подобная полиграфическая продукция.

Производственный процесс представляет собой совокупность взаимосвязанных трудовых и естественных процессов, направленных на изготовление товара заданного количества, качества и ассортимента в установленные сроки.

Производственный процесс представляет собой совокупность взаимосвязанных трудовых и естественных процессов, направленных на изготовление товара заданного количества, качества и ассортимента в установленные сроки.

Содержание трудового процесса определяется следующими основными элементами: целесообразной деятельностью людей или самим трудом; предметами труда, т. е. всем тем, на что направлена целесообразная деятельность человека; средствами труда - машинами, оборудованием, инструментами, с помощью которых человек преобразует предметы труда, приспосабливая их для удовлетворения своих потребностей.

Отличие естественных процессов от трудовых заключается в отсутствии активного воздействия человека и средств труда на предметы труда. Примером естественного процесса в полиграфическом производстве является процесс акклиматизации бумаги при подготовке ее к печатному процессу, сушка негативов и диапозитивов и т.п.

И трудовые и естественные процессы предполагают определенную технологию их выполнения - способ преобразования предметов труда.

Производственный процесс состоит из частичных производственных процессов, каждый из которых охватывает обособленную часть производственного процесса по тому или иному признаку.

В свою очередь, частичные производственные процессы состоят из операций. На полиграфических предприятиях принята пооперационная организация производственного процесса.  Операция- это часть производственного процесса, выполняемая определенным предметом труда одним рабочим или бригадой на одном рабочем месте без переналадки оборудования. Местом выполнения операции является рабочее место.

Операция- это часть производственного процесса, выполняемая определенным предметом труда одним рабочим или бригадой на одном рабочем месте без переналадки оборудования. Местом выполнения операции является рабочее место.

Таким образом, производственный процесс на полиграфическом предприятии включает в себя трудовые и естественные процессы и состоит из частичных производственных процессов, которые, в свою очередь, представляют собой совокупность отдельных операций. Таковы состав и структура производственного процесса.

3.Производственный процесс: классификация, понятие, характеристика.

Процессы следует различать управленческие и производственные. Управленческий процесс - совокупность операций и процедур воздействия управляющей подсистемы на управляемую, осуществляющихся в рамках организационной структуры фирмы.

Производственный процесс представляет собой комплекс трудовых и естественных процессов, направленных на изготовление товара заданного качества, количества, ассортимента и в установленные сроки

Классифицировать производственные процессы можно в зависимости от их роли в изготовлении продукции, от степени сложности организации производства, а также от степени технического оснащения.

Все производственные процессы в зависимости от их роли в изготовлении продукции делятся на основные, вспомогательные и обслуживающие.

Основной процесс предназначен для непосредственного изготовления продукции. Он представляет собой совокупность действий по превращению материалов и полуфабрикатов в готовую продукцию. В ходе основного процесса изменяется степень готовности продукции.

Основной процесс предназначен для непосредственного изготовления продукции. Он представляет собой совокупность действий по превращению материалов и полуфабрикатов в готовую продукцию. В ходе основного процесса изменяется степень готовности продукции.

Совокупный основной производственный процесс на полиграфическом предприятии с полным циклом производства включает в себя три стадии: допечатную, печатную и сборку или (и) отделку готовой продукции. Стадией производственного процесса называется комплекс работ, выполнение которых характеризует решение определенной части производственного процесса и связано с переходом предмета труда из одного качественного состояния в другое. Продуктом первой стадии полиграфического производственного процесса является печатная форма, второй - листы-оттиски и сфальцованные тетради, а третьей - готовая полиграфическая продукция.

Основной производственный процесс состоит из частичных основных процессов, каждый из которых охватывает обособленную часть производственного процесса по созданию составных частей готового изделия. Между основными частичными производственными процессами имеются непрерывные производственно-технологические и организационные связи. Так, использование определенного способа печати предполагает применение определенных способов изготовления печатных форм. Примером частичных процессов на допечатной стадии могут служить процессы изготовления фотоформ и печатных форм. На стадии печатания понятие частичного производственного процесса совпадает с понятием стадии. А на стадии сборки и отделки готовой полиграфической продукции примером частичных процессов могут служить процесс изготовления блока, изготовление крышки и окончательная сборка изделия.

Характер частичных процессов основного производства зависит от вида и особенностей выпускаемой продукции - структуры издания, объема, красочности; принятой технологии изготовления; применяемых материалов и оборудования; формы специализации предприятия.

Частичные основные производственные процессы состоят из основных операций. К основным операциям относятся, например, набор, верстка, монтаж и копировка при изготовлении печатных форм; печатание; фальцовка; шитье; обрезка и т.п. На выполнении основных операций заняты основные рабочие.

Вспомогательные процессы должны обеспечивать бесперебойное протекание основного процесса. Их результатом является продукция и услуги, чаще всего потребляемые самим полиграфическим предприятием. К вспомогательным процессам относятся изготовление деталей для ремонта и ремонт действующего оборудования, производство различного рода приспособлений для собственных нужд производства.

Вспомогательные процессы должны обеспечивать бесперебойное протекание основного процесса. Их результатом является продукция и услуги, чаще всего потребляемые самим полиграфическим предприятием. К вспомогательным процессам относятся изготовление деталей для ремонта и ремонт действующего оборудования, производство различного рода приспособлений для собственных нужд производства.

Вспомогательный процесс тоже состоит из частичных процессов, но технологические связи здесь отсутствуют. Частичные вспомогательные процессы связаны между собой лишь организационно. Например, нет необходимости в производственно-технологической увязке ремонта отдельных единиц оборудования. В то же время установление организационных связей между частичными вспомогательным процессами - одно из условий эффективного функционирования предприятия. Между частичными основными и вспомогательными процессами существует тоже только организационная связь. Вспомогательные процессы состоят из вспомогательных операций, и на них заняты вспомогательные рабочие.

Обслуживающие процессы направлены на обслуживание основных и вспомогательных процессов. В результате выполнения этих процессов не создается какой-либо экономический продукт. Этим обслуживающие процессы отличаются от основных и вспомогательных. К обслуживающим относятся процессы материально-технического обеспечения производства, процессы контроля, транспортировки, складирования и т.п. В отличие от вспомогательных обслуживающие процессы имеют устойчивые организационные и производственно-технологические связи с основными и вспомогательными процессами. Так, для выпуска конкурентоспособной продукции необходимо обеспечивать не только сквозной контроль качества всех основных процессов производства, но и контроль качества материалов и полуфабрикатов, входящих в готовый продукт. Это возможно только в том случае, если контроль становится частью технологического процесса. Обслуживающие частичные процессы состоят из обслуживающих операций, и на них заняты обслуживающие рабочие.

Обслуживающие процессы направлены на обслуживание основных и вспомогательных процессов. В результате выполнения этих процессов не создается какой-либо экономический продукт. Этим обслуживающие процессы отличаются от основных и вспомогательных. К обслуживающим относятся процессы материально-технического обеспечения производства, процессы контроля, транспортировки, складирования и т.п. В отличие от вспомогательных обслуживающие процессы имеют устойчивые организационные и производственно-технологические связи с основными и вспомогательными процессами. Так, для выпуска конкурентоспособной продукции необходимо обеспечивать не только сквозной контроль качества всех основных процессов производства, но и контроль качества материалов и полуфабрикатов, входящих в готовый продукт. Это возможно только в том случае, если контроль становится частью технологического процесса. Обслуживающие частичные процессы состоят из обслуживающих операций, и на них заняты обслуживающие рабочие.

Одна из основных задач организации производства состоит в том, чтобы обеспечивалось эффективное сочетание во времени и пространстве основных, вспомогательных и обслуживающих процессов. В условиях совершенствования техники и технологии полиграфического производства крайне важно осуществлять комплексный подход к организации основного, вспомогательного и обслуживающего производства. Структура вспомогательных и обслуживающих процессов и пропорции развития их составных частей должны быть приведены в соответствие с особенностями основного процесса. Для обеспечения выпуска конкурентоспособной продукции необходимо совершенствование организации и современного оснащения вспомогательного и обслуживающего производства. Тенденция интеграции основных, обслуживающих и вспомогательных процессов может наблюдаться в автоматизированных комплексах и в поточном производстве.

В организационном плане различают простой и сложный процесс изготовления полиграфической продукции.

Простыми называются производственные процессы, состоящие из последовательно осуществляемых действий над простым предметом труда. Простой процесс отличается от сложного отсутствием в нем сборочных операций. С помощью простого процесса изготавливают конструктивно простую продукцию - бланки, газеты, плакаты, открытки или детали сложной продукции, такие, как вклейки, форзацы, обложки, т. е. для простых изделий характерно отсутствие брошюровочно-переплетных работ.

Простыми называются производственные процессы, состоящие из последовательно осуществляемых действий над простым предметом труда. Простой процесс отличается от сложного отсутствием в нем сборочных операций. С помощью простого процесса изготавливают конструктивно простую продукцию - бланки, газеты, плакаты, открытки или детали сложной продукции, такие, как вклейки, форзацы, обложки, т. е. для простых изделий характерно отсутствие брошюровочно-переплетных работ.

Сложный процесс представляет собой совокупность простых процессов по изготовлению полуфабрикатов, входящих в одно сложное готовое изделие. Для сложного процесса характерна одна или несколько сборочных операций. Такой процесс требует более точной по сравнению с простым процессом технологической и организационной увязки составляющих его частичных процессов. К числу конструктивно сложных изделий могут быть отнесены книги, журналы, брошюры, альбомы и перекидные календари.

Сложный процесс представляет собой совокупность простых процессов по изготовлению полуфабрикатов, входящих в одно сложное готовое изделие. Для сложного процесса характерна одна или несколько сборочных операций. Такой процесс требует более точной по сравнению с простым процессом технологической и организационной увязки составляющих его частичных процессов. К числу конструктивно сложных изделий могут быть отнесены книги, журналы, брошюры, альбомы и перекидные календари.

В зависимости от технической оснащенности производственные процессы можно классифицировать по четырем группам: ручные, машинно-ручные, машинные, автоматические и аппаратурные. Такую классификацию можно применять по отношению к отдельным операциям производственного процесса.  Ручные процессы характеризуются отсутствием каких-либо механизмов при их выполнении. В этом случае производительность такого процесса зависит от квалификации рабочих и эффективности организации их труда. Примером ручного процесса может служить операция монтажа фотоформ, ручной фальцовки и подборки. На

Ручные процессы характеризуются отсутствием каких-либо механизмов при их выполнении. В этом случае производительность такого процесса зависит от квалификации рабочих и эффективности организации их труда. Примером ручного процесса может служить операция монтажа фотоформ, ручной фальцовки и подборки. На  машинно-ручных операциях предмет труда обрабатывается при прямом участии рабочего при помощи машин. Производительность на машинно-ручных операциях зависит как от квалификации рабочего, так и от скорости работы машины. Примером такой операции может служить шитье на ниткошвейном полуавтомате, набор и верстка на персональном компьютере.

машинно-ручных операциях предмет труда обрабатывается при прямом участии рабочего при помощи машин. Производительность на машинно-ручных операциях зависит как от квалификации рабочего, так и от скорости работы машины. Примером такой операции может служить шитье на ниткошвейном полуавтомате, набор и верстка на персональном компьютере.  Машинные операции выполняются на машинах при ограниченном участии рабочих. В значительной мере выпуск продукции на такой операции определяется скоростями работы машины, однако квалификация рабочего тоже немаловажна. К машинным относится, например, процесс печати на листовой офсетной машине. Как известно, в этом случае операция печати включает в себя процесс установки печатных форм на машину и их приладки и процесс собственно печати, выпуска продукции. Если в печатной машине не автоматизирован процесс приладки печатных форм или не предусмотрена конструктивно штифтовая приводка, то время на приладку форм в значительной мере будет зависеть от квалификации печатника, в то время как производительность процесса собственно печати в основном будет определяться возможностями машины. Производственный процесс

Машинные операции выполняются на машинах при ограниченном участии рабочих. В значительной мере выпуск продукции на такой операции определяется скоростями работы машины, однако квалификация рабочего тоже немаловажна. К машинным относится, например, процесс печати на листовой офсетной машине. Как известно, в этом случае операция печати включает в себя процесс установки печатных форм на машину и их приладки и процесс собственно печати, выпуска продукции. Если в печатной машине не автоматизирован процесс приладки печатных форм или не предусмотрена конструктивно штифтовая приводка, то время на приладку форм в значительной мере будет зависеть от квалификации печатника, в то время как производительность процесса собственно печати в основном будет определяться возможностями машины. Производственный процесс  на автоматических операциях полностью автоматизирован, его производительность определяется производительностью оборудования, а на рабочего возлагается функция наблюдения и контроля за работой оборудования. Примером автоматического процесса может служить операция сканирования, вывода на пленку готовых фотоформ, печати на печатных машинах с автоматической сменой форм и автоматическим контролем качества процесса печати т.п.

на автоматических операциях полностью автоматизирован, его производительность определяется производительностью оборудования, а на рабочего возлагается функция наблюдения и контроля за работой оборудования. Примером автоматического процесса может служить операция сканирования, вывода на пленку готовых фотоформ, печати на печатных машинах с автоматической сменой форм и автоматическим контролем качества процесса печати т.п.  Аппаратурные операции выполняются с использованием оборудования, производительность которого определяется скоростью протекания химических, физико-химических, электрохимических и тому подобных процессов. Рабочий на таких операциях выполняет те же функции, что и на автоматических операциях. Аппаратурным является операция копирования на копировальной раме. ия производственных процессов и операций по различным признакам.

Аппаратурные операции выполняются с использованием оборудования, производительность которого определяется скоростью протекания химических, физико-химических, электрохимических и тому подобных процессов. Рабочий на таких операциях выполняет те же функции, что и на автоматических операциях. Аппаратурным является операция копирования на копировальной раме. ия производственных процессов и операций по различным признакам.

4. Производственный цикл: длительность, структура, показатели.

Важнейшим параметром организации производственного цикла во времени является производственный цикл изготовления деталей, составных частей изделия и изделия в целом от заготовительных до сборочных и испытательных операций. Длительность производственного цикла состоит из рабочего периода и времени перерывов (рис. 1.).

Рассмотрим содержание отдельных составляющих производственного цикла.

Рабочий период изготовления предмета труда состоит из времени технологических операций, транспортно-складских операций и контрольных операций.

Рис. 1. Структура производственного цикла

В свою очередь время технологических операций состоит из подготовительно-заключительного времени и штучного времени. Подготовительно-заключительное время затрачивается в начале рабочей смены на подготовку рабочего места, отладку оборудования, приспособлений, установку инструментов и в конце рабочей смены на снятие приспособлений, инструментов и т.п. Это время тратится на партию обрабатываемых в течение смены предметов труда.

Перерывы в рабочее время подразделяются на естественные процессы (сушка, нормализация после термообработки и др. операции, протекающие без участия человека), организационные перерывы (ожидание освобождения рабочего места, задержка поставки комплектующих изделий и т.п.), регламентированные перерывы (перерывы на обед, отдых и т.п.).

Длительность производственного цикла изготовления изделия в целом рассчитывается после построения графика протекания сложного процесса сборки изделия в целом и расчета длительностей производственных циклов изготовления штучных или партий деталей. Эта работа выполняется технологами.

Например, длительность производственного цикла изготовления партии одноименных деталей определяется как сумма по всем операциям подготовительно-заключительного времени, штучного времени (при этом учитывается одновременность выполнения одной и той же операции на нескольких рабочих местах, параллельность выполнения всех операций, планируемый коэффициент перевыполнения норм выработки), времени естественных процессов, транспортирования, контроля качества, перерывов.

Основными факторами сокращения длительности производственных процессов являются:

упрощение кинематической схемы изделия, его конструкции, повышение уровня блочности для изделий крупносерийного и массового производства. "Простота конструкции - мерило ума конструктора";

упрощение и совершенствование технологических процессов изготовления изделия;

унификация и стандартизация составных частей изделия, его конструктивных элементов, элементов технологических процессов, оборудования, оснастки, организации производства;

углубление подетальной, технологической и функциональной специализации на основе унификации и увеличения программы выпуска изделий и его составных частей;

сокращение удельного веса механически обрабатываемых деталей;

анализ и соблюдение принципов рациональной организации производственных процессов: пропорциональности, параллельности, непрерывности, прямоточности, ритмичности и др.;

механизация и автоматизация учета времени, контрольных и транспортно-складских операций;

сокращение времени естественных процессов путем замены их соответствующими технологическими процессами;

сокращение межоперационных перерывов;

увеличение удельного веса технически обоснованных норм времени, норм обслуживания, норм расхода ресурсов. Стимулирование экономии времени и выполнения требований по качеству

Тема 4 Производственные фонды предприятия

1.Классификация основных фондов.

2. Оценка фондов, износ основных фондов и амортизация.

3.Показатели использования основных фондов 4.Нематериальные активы

1.Классификация основных фондов.

Основные фонды по видам и назначению группируются в соответствии с общероссийской классификацией ОФ.

Общероссийский классификатор ОФ входит в состав Единой системы классификации и кодирования технико-экономической и социальной информации РФ.

ОФ всех предприятий подразделяются на материальные и нематериальные.

К материальным ОФ относят следующие.

1. Здания (кроме жилья) – это строительные объекты, созданные для осуществления труда, хранения материальных ценностей, здания насосных и компрессионных станций, трубных баз, лабораторий, складов, заводов.

2. Жилье – это здания, предназначенные для проживания.

3. Сооружения – это инженерно-строительные объекты, назначением которых является создание условий, необходимых для осуществления процесса производства. Объектом, выступающим как сооружение, является каждое отдельное сооружение со всеми устройствами, составляющими с ним единое целое. Например: нефтяная, газовая скважины; установки по переработке нефти и газа; резервуары; мост; автомобильная дорога; магистральные трубопроводы и т.д.

4. Машины и оборудование – это устройства, преобразующие энергию, материалы и информацию. В зависимости от назначения машины и оборудование делятся:

а) энергетическое оборудование (это: машины-генераторы; машины-двигатели и т.д.);

б) рабочие машины и оборудование (это: технологическое оборудования; транспортное, строительное, торговое, складское оборудование; оборудование по водоснабжению и канализации);

в) информационное оборудование (это: оборудование систем связи; средства измерения, вычислительной и другой оргтехники и т.д.).

5. Транспортные средства – это средства передвижения, предназначенные для перемещения людей и грузов (железнодорожные составы, транспортные судна, автомобили, автобусы, самолеты и т.д.).

6. Производственный и хозяйственный инвентарь. Производственный инвентарь – это емкости для хранения жидких и сыпучих материалов, мебель, холодильные агрегаты, стеллажи и т.д. Хозяйственный инвентарь – это предметы конторского и хозяйственного назначения, которые непосредственно не используются в процессе производства (часы, спортивный инвентарь, противопожарный инвентарь и т.д.).

7. Рабочий, продуктивный и племенной скот – это лошади, волы, коровы, овцы и др. животные, которые используются для получения продуктов питания и др. целей.

8. Многолетние насаждения – это сады, скверы, улицы, дворы территорий предприятия.

В бухгалтерских балансах и отчетностях основные фонды подразделяются на нематериальные ОФ (нематериальные активы) и материальные ОФ (активы).

К нематериальным ОФ относятся: компьютерное и программное обеспечение, наукоемкие технологии и др. объекты интеллектуальной собственности с правом владения ею.

К материальным ОФ относят все остальные, перечисленные выше.

Кроме вышеназванный классификаций, ОФ существует также классификация, предусматривающая деление ОФ в зависимости от их отношения к производственному процессу – это активные и пассивные ОФ.

Активные ОФ принимают непосредственное участие в процессе производства и прямо влияют на увеличение выпуска продукции (это: рабочие машины и оборудование, технические сооружения, нефтяные и газовые скважины, нефтегазоперерабатывающие установки, магистральные трубопроводы и т.д.).

Пассивные ОФ оказывают лишь косвенное влияние на производственную продукцию (это: здания, инструмент, инвентарь и принадлежности, транспортные средства и прочие).

По степени использования ОФ подразделяются на:

а) находящиеся в эксплуатации – это числящиеся на балансе предприятия действующие ОФ, а также временно не используемые сданные в аренду ОФ;

б) находящиеся в запасе (резерве) – это оборудование и транспортные средства для этой цели, а также бывшие в эксплуатации, но временно выведенные из эксплуатации;

в) находящиеся в стадии достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации;

г) находящиеся на консервации – это находящиеся в определенном комплексе объекты, имеющие законченный цикл производства, на срок более 3 месяцев.

В зависимости от принадлежности ОФ подразделяют на:

а) собственные, т.е. принадлежащие предприятию по праву собственности 9в т.ч. сданные в аренду без права выкупа);

б) находящиеся в оперативном управлении и хозяйственном ведении;

в) полученные в аренду без права выкупа.

2. Оценка фондов, износ основных фондов и амортизация.

Состояние и использование ОФ на предприятии ведется в натуральных и стоимостных показателях.

Натуральные показатели дают возможность определить технический состав ОФ, производственную мощность предприятия и составить баланс оборудования. Характеристику каждого объекта в натуральных показателях отражают в техническом паспорте, указывая производственную мощность, степень изношенности и все изменения, происходящие в составе и состоянии ОФ.

В целях контроля за сохранностью ОФ периодически проводят инвентаризацию, которая заключается в проверке их наличия и состояния.

Стоимостная оценка необходима для определения общего объема, структуры, динамики начисления амортизации, планирования воспроизводства ОФ.

Существует 3 вида стоимостной оценки ОФ:

1) по первоначальной стоимости;

2) по остаточной стоимости;

3) по восстановительной стоимости.

Рассмотрим каждую.

1. Фактическая (первоначальная) стоимость ОФ отражает фактические затраты предприятия на постройку или приобретение того или иного вида ОФ. Сюда также включаются расходы по их доставке, монтажу. Первоначальная стоимость не изменяется на протяжении всего периода действия оборудования и должна быть возмещена за счет амортизационных отчислений.

2. Оценка по восстановительной стоимости показывает стоимость воспроизводства ОФ в условиях конкретного года. Иначе говоря, она отражает сумму денежных средств, которую нужно было затратить для приобретения однотипного (действующего) оборудования, но по ценам, действующим в настоящее время.

3. Оценка по остаточной стоимости необходима в связи с постепенным изнашиванием ОФ. Она показывает, какую часть стоимости ОФ еще необходимо перенести на готовую продукцию.

Таким образом

Остаточная стоимость = Первоначальная стоимость – Стоимость износа

В начальный период после ввода в действие нового оборудования его первоначальная стоимость совпадает с остаточной. В дальнейшем, чем длительнее будет время эксплуатации ОФ, тем больше будет сумма их износа и меньше остаточная стоимость

С течением времени ОФ изнашиваются и постепенно утрачивают свои первоначальные качества. Этот процесс носит название физического (материального) износа ОФ.

Основными причинами физического износа ОФ является коррозионный, абразивный износ и механический износ деталей и оборудования.

Помимо физического износа оборудование подвергается моральному износу, который возникает на основе технического прогресса.

Моральный износ происходит по двум причинам:

1) в результате удорожания (удешевления) воспроизводства ОФ вследствие увеличения или уменьшения их восстановительной стоимости;

2) вследствие создания конструктивно более совершенных и производительных машин.

С проблемой износа тесно связана проблема определения срока службы ОФ. Зная срок службы оборудования (срок полезного использования), можно предвидеть наступление его замены новым, что важно для разработки баланса оборудования.

Сроком полезного использования признается период, в течение которого объект служит для выполнения целей деятельности предприятия.

В соответствии со сроком службы ОФ предприятия объединяются в следующие группы:

1 группа – все недолговечное имущество со сроком полезного использования от 1 года до 2 лет включительно;

2 группа – имущество со сроком полезного использования свыше 2 лет до 3 лет включительно;

3 группа – имущество со сроком полезного использования свыше 3 лет до 5 лет включительно;

4 группа – имущество со сроком использования свыше 5 лет до 7 лет включительно;

5 группа – имущество со сроком полезного использования свыше 7 лет до 10 лет;

6 группа – имущество со сроком полезного использования свыше 10 лет до 15 лет включительно;

7 группа – имущество со сроком полезного использования свыше 15 лет до 20 лет;

8 группа – имущество со сроком полезного использования свыше 20 лет до 25 лет;

9 группа – имущество со сроком полезного пользования свыше 25 лет до 30 лет;

10 группа – имущество со сроком полезного использования свыше 30 лет.

Постепенно изнашиваясь, ОФ за свой срок службы должны полностью перенести свою первоначальную стоимость на продукцию, которая была изготовлена с их участием.

Такое перенесение стоимости ОФ на продукцию называют амортизацией, а сумму средств, включаемых в себестоимость этой продукции, – амортизационными отчислениями, которые после реализации этой продукции возвращаются в денежной форме, создавая амортизационный фонд, предназначенный для полного восстановления основных фондов (их реновации). Этот фонд остается на предприятии и направляется в фонд накопления для совершенствования и модернизации производства.

Годовая сумма амортизационных отчислений рассчитывается по формуле

где Сп – первоначальная стоимость основных фондов;

Сл – ликвидационная стоимость ОФ;

Та – длительность амортизационного периода.

Амортизационный период – это срок возмещения стоимости ОФ, т.е. срок их эксплуатации.

Ликвидационная стоимость – это средства, которые можно получить после ликвидации выбывшего из эксплуатации оборудования ( т.е. стоимость материалов, реализованных за минусом затрат по ликвидации оборудования).

Норма амортизации определяется как:

В нефтегазовой промышленности для некоторых видов ОФ установлены следующие нормы амортизации:

– добывающие нефтяные скважины- 6,7% от Сп в год;

– газовые скважины – 8,3% от Сп в год;

– скважины для подземного хранения газа – 2% в год;

– буровое оборудование – 13,8%;

– турбобуры – 32,7%;

– магистральные нефтегазопроводы – 3,0%;

– нефтегазоперекачивающие агрегаты – 8,7¸11,0 % в зависимости от типа;

– для большинства технологических установок на предприятиях нефтепереработки и нефтехимии – 12%.

Методы начисления амортизации

Начисление амортизации объектов ОФ может осуществляться одним из 4-х способов:

1 – линейный способ;

2 – способ уменьшаемого остатка;

3 – способ списания стоимости по сумме числе лет срока полезного использования;

4 – способ списания стоимости пропорционально объему продукции (работ).

При линейном способе:

где  – первоначальная стоимость i-го объекта ОФ;

– первоначальная стоимость i-го объекта ОФ;

– годовая норма амортизационных отчислений по i-му объекту.

– годовая норма амортизационных отчислений по i-му объекту.

При способе уменьшаемого остатка:

где  – остаточная стоимость i-го объекта ОФ;

– остаточная стоимость i-го объекта ОФ;

– коэффициент ускорения (устанавливается законодательством Российской Федерации).

– коэффициент ускорения (устанавливается законодательством Российской Федерации).

При способе списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования

При способе списания стоимости пропорционально объему продукции (работ):

где Qi – натуральный показатель объема продукции (работ) в отчетном периоде по i-му объекту ОФ;

– предлагаемый объем продукции (работ) на срок полезного использования объекта ОФ.

– предлагаемый объем продукции (работ) на срок полезного использования объекта ОФ.

На предприятиях нефтяной и газовой промышленности в основном применяют линейный способ начисления амортизации.

3.Показатели использования основных фондов и методика их определения.

Чтобы определить, насколько эффективно использование ОФ на предприятиях, применяют систему показателей, состоящую из 3-х групп.

К 1-ой группе относят:

1) Коэффициент обновления ОФ

где Фн – сумма стоимости введенных за год ОФ;

Фкг – стоимость ОФ, действующих на конец года.

2) Коэффициент выбытия ОФ

где Фвыб – стоимость выбывших за данный период ОФ;

Фнг – стоимость наличных ОФ на начало данного периода.

3) Коэффициент прироста ОФ

Ко 2-й группе относят:

1) Фондоотдача

где Q – годовой объем продукции в натуральном выражении;

Фсг – среднегодовая стоимость ОФ.

где Фнг – стоимость ОФ на начало года:

Фвв – стоимость введенных в анализируемый период ОФ;

Твв – число месяцев эксплуатации введенных фондов в рассчитанном периоде;

Фвыб – стоимость выбывших ОФ;

Т – число месяцев в году;

Твыб – число месяцев эксплуатации выбывших ОФ.

2) Фондоемкость

3) Фондовооруженность

где r – среднесписочная численность персонала.

К 3-й группе относят:

1) Коэффициент экстенсивного использования ОФ

где Тф – фактически отработанное время оборудования;

Тк – календарный фонд времени.

2) Коэффициент использования скважин

где Сэ – суммарное время эксплуатации всех скважин (выраженное в

скважино-месяцах);

Сч.э – суммарное календарное время эксплуатационного фонда

скважин (выраженное в скважино-месяцах).

3) Коэффициент эксплуатации

где Сэ – суммарное время работы скважин (выраженное в скважино-месяцах);

Сч.д – суммарное календарное время действующего фонда скважин (в скважино-месяцах).

4) Коэффициент сменности

где Т1, Т2, Т3 – загрузка оборудования в каждую смену;

Тmax – максимальная загрузка оборудования в каждую смену.

В указанной формуле максимальная загрузка оборудования в смену не регламентирована и не может оказаться меньше продолжительности смены.

В связи с этим вышеуказанная формула несколько изменена:

где åNi – сумма отработанных станко-часов;

tcl – наибольшее число станко-часов, которые могут быть отработаны при односменной работе;

N – число единиц оборудования;

t – время работы единицы оборудования.

5) Коэффициент готовности

где Тппр – время нахождения машин в планово-предупредительном ремонте;

Твн – длительность аварийных внеплановых простоев;

Тк – календарный фонд времени.

6) Коэффициент эксплуатационной надежности

7) Коэффициент интенсивного использования

где Qф – фактическая производительность оборудования в единицу

времени;

Qпл – максимально возможная или плановая производительность.

8) Коэффициент интенсивного использования бурового оборудования

где Vк – коммерческая скорость бурения;

Vt – техническая скорость бурения.

9) Коэффициент производительности трубопроводов

где Qф – фактическая производительность;

Qпр – проектная величина производительности.

10) Интегральный коэффициент использования

Дата добавления: 2017-01-29; просмотров: 1342;