Логические приемы образования понятий

Для образования понятия необходимо выделить существенные признаки предмета, применив с этой целью ряд логических приемов: сравнение, анализ, синтез, абстрагирование, обобщение. Эти приемы широко используются в познании. Важную роль они играют в формировании понятий, основанном на выявлении существенных признаков.

Чтобы составить понятие о предмете, нужно сравнить данный предмет с другими предметами, найти признаки сходства и различия. Логический прием, устанавливающий сходство или различие предметов, называется сравнением.

Выделение признаков связано с мысленным расчленением предмета на составляющие его части, стороны, элементы. Мысленное расчленение предмета на части называется анализом.

Выделение с помощью анализа признаков позволяет отличить существенные признаки от несущественных и отвлечься, абстрагироваться от последних. Мысленное выделение признаков одного предмета и отвлечение от других признаков называется абстрагированием.

Элементы, стороны, признаки предмета, выделенные с помощью анализа, должны быть соединены в единое целое. Это достигается с помощью приема, противоположного анализу, — синтеза, представляющего собой мысленное соединение частей предмета, расчлененного анализом.

Признаки изучаемых предметов распространяются на все сходные предметы. Эта операция осуществляется путем обобщения — приема, с помощью которого отдельные предметы на основе присущих им одинаковых свойств объединяются в группы однородных предметов. Благодаря обобщению существенные признаки, выявленные у отдельных предметов, рассматриваются как признаки всех предметов, к которым приложимо данное понятие.

Таким образом, устанавливая сходство (или различие) между предметами (сравнение), расчленяя сходные предметы на элементы (анализ), выделяя существенные признаки и отвлекаясь от несущественных (абстрагирование), соединяя существенные признаки (синтез) и распространяя их на все однородные предметы (обобщение), мы образуем одну из основных форм мышления — понятие.

Понятие и слово

Понятие неразрывно связано с основной языковой единицей — словом. Понятия выражаются и закрепляются в словах и словосочетаниях, без которых невозможно ни формирование понятий, ни оперирование ими[15].

Единство понятия и слова не означает их полного совпадения. В разных национальных языках одно и то же понятие выражается разными словами. Но и в одном языке слово и понятие нередко не совпадают. Многие слова имеют не одно, а несколько значений. Например, слово русского языка «связка» употребляется в значениях: 1) несколько однородных предметов, связанных вместе («связка книг»), 2) сухожилие, соединяющее отдельные части скелета или органа тела («мышечные связки»), 3) элемент суждения, связывающий субъект и предикат или простые суждения. Несколько значений имеют слова «закон», «субъект», «край» и др.

В любом языке существуют омонимы и синонимы.

Омонимы (от греч. homos — «одинаковый» и onyma — «имя») — это слова, совпадающие по звучанию, одинаковые по форме, но выражающие различные понятия (например, коса — это и сплетенные вместе пряди волос, и идущая от берега узкая полоска земли, и орудие для срезания травы, злаков и т.п.; нота — графическое изображение музыкального звука и дипломатическое обращение одного государства к другому; заключение — суждение, полученное логическим путем из посылок, и состояние лица, лишенного свободы, и последняя часть, конец чего-либо).

Синонимами (от греч. synonymus — «одноименный») называются слова, близкие или тождественные по своему значению, выражающие одно и то же понятие, но отличающиеся друг от друга оттенками значений или стилистической окраской. Например, «родина» и «отечество»; «юридическая наука», «правоведение» и «юриспруденция»; «договор», «соглашение» и «контракт» и многие другие.

Многозначность слов (полисемия) нередко приводит к смешению понятий, а следовательно, к ошибкам в рассуждениях. Поэтому необходимо точно установить значение слов, с тем чтобы употреблять их в строго определенном смысле.

В различных областях науки и техники вырабатывается специальная терминология — система терминов, употребляемых в данной области знания. Термин — это слово или словосочетание, обозначающее строго определенное понятие и характеризующееся однозначностью по крайней мере в пределах данной науки или родственной группы наук. Важное значение разработке и уточнению терминологии придается правовыми науками, которые, как правило, дают разъяснения терминов, употребляемых в определенной области права. Например, в Уголовно-процессуальном кодексе разъясняются термины (наименования): «суд», «суд первой инстанции», «кассационная инстанция», «надзорная инстанция», «судья», «прокурор», «следователь», «законные представители» и др.

Эти и подобные разъяснения позволяют однозначно применять правовые термины.

Содержание и объем понятия

Содержанием понятия называется совокупность существенных признаков предмета, которая мыслится в данном понятии.

Например, содержанием понятия «преступление» является совокупность существенных признаков преступления: общественно опасный характер деяния противоправность, виновность, наказуемость.

Множество предметов, которое мыслится в понятии, называется объемом понятия. Объем понятия «преступление» охватывает все преступления, поскольку они имеют общие-существенные признаки.

Логика оперирует также понятиями «класс» («множество»), «подкласс» («подмножество») и «элемент класса».

Классом, или множеством, называется определенная совокупность предметов, имеющих некоторые общие признаки. Таковы, например, классы (множества) высших учебных заведений, студентов, юридических законов, преступлений и т.д. На основании изучения определенного класса предметов формируется понятие об этом классе. Так, на основе изучения класса (множества) юридических законов образуется понятие юридического закона.

Класс (множество) может включать в себя подкласс, или подмножество. Например, класс студентов включает в себя подкласс студентов юридических вузов, класс преступлений — подкласс экономических преступлений.

Отношение между классом (множеством) и подклассом (подмножеством) является отношением включения и выражается при помощи знака Ì: А Ì В. Это выражение читается: А является подклассом В Так, если А— следователи, а В — юристы, то А будет подклассом класса В.

Классы (множества) состоят из элементов. Элемент класса — это предмет, входящий в данный класс. Так, элементами множества высших учебных заведений будут Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Московская государственная юридическая академия и т.д.

Отношение элемента к классу выражается при помощи знака Î: А Î В (А является элементом класса В).

Если, например, А — юрист Иванов, а В — юристы, то А будет элементом класса В.

Различают универсальный класс, единичный класс и нулевой, или пустой, класс.

Класс, состоящий из всех элементов исследуемой области, называется универсальным классом (например, класс планет Солнечной системы). Если класс состоит из одного элемента, то это будет единичный класс (например, планета Юпитер); наконец, класс, который не содержит ни одного элемента, называется нулевым (пустым) классом. Пустыми классами являются, например, вечный двигатель, круглый квадрат, русалка, леший и др. Число элементов пустого класса равно нулю.

Содержание и объем понятия тесно связаны друг с другом. Эта связь выражается в законе обратного отношения между объемом и содержанием понятия, который устанавливает, что увеличение содержания понятия ведет к образованию понятия с меньшим объемом, и наоборот.

Так, увеличивая содержание понятия «государство» путем прибавления нового признака — «современный», мы переходим к понятию «современное государство», имеющему меньший объем. Увеличивая объем понятия «учебник по теории государства и права», переходим к понятию «учебник», имеющему меньшее содержание, так как оно не включает в себя признаки, характеризующие учебник по теории государства и права.

Подобное же отношение между объемом и содержанием имеет место в понятиях «преступление» и «преступление против личности» (первое понятие шире по объему, но уже по содержанию), «генеральный прокурор» и «прокурор», где первое понятие уже по объему, но шире по содержанию.

Закон обратного отношения между объемом и содержанием понятия лежит в основе логических операций, которые будут рассмотрены в гл. III.

Виды понятий

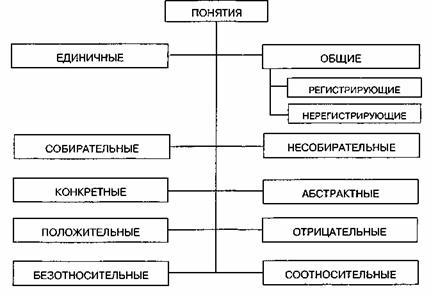

Понятия принято делить на следующие виды: 1) единичные и общие, 2) собирательные и несобирательные, 3) конкретные и абстрактные, 4) положительные и отрицательные, 5) безотносительные и соотносительные.

1. Понятия делятся на единичные и общие в зависимости от того, мыслится в них один элемент или множество элементов. Понятие, в котором мыслится один элемент, называется единичным (например, «Москва», «Л.Н. Толстой», «Российская Федерация»). Понятие, в котором мыслится множество элементов, называется общим (например, «столица», «писатель», «федерация»).

Общие понятия могут быть регистрирующими и нерегистрирующими. Регистрирующими называются понятия, в которых множество мыслимых в нем элементов поддается учету, регистрируется (во всяком случае в принципе). Например, «участник Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.», «родственники потерпевшего Шилова», «планета Солнечной системы». Регистрирующие понятия имеют конечный объем.

Общее понятие, относящееся к неопределенному числу элементов, называется нерегистрирующим. Так, в понятиях «человек», «следователь», «указ» множество мыслимых в них элементов не поддается учету: в них мыслятся все люди, следователи, указы прошедшего, настоящего и будущего. Нерегистрирующие понятия имеют бесконечный объем.

2. Понятия делятся на собирательные и несобирательные.Понятия, в которых мыслятся признаки некоторой совокупности элементов, составляющих единое целое, называются собирательными. Например, «коллектив», «полк», «созвездие». Эти понятия отражают множество элементов (членов коллектива, солдат и командиров полка, звезд), однако это множество мыслится как единое целое. Содержание собирательного понятия нельзя отнести к каждому отдельному элементу, входящему в его объем, оно относится ко всей совокупности элементов. Например, существенные признаки коллектива (группа лиц, объединенных общей работой, общими интересами) неприложимы к каждому отдельному члену коллектива. Собирательные понятия могут быть общими («коллектив», «полк», «созвездие») и единичными («коллектив нашего института»,«86-й стрелковый полк», «созвездие Большой Медведицы»).

Понятие, в котором мыслятся признаки, относящиеся к каждому его элементу, называется несобирательным. Таковы, например, понятия «звезда», «командир полка», «государство».

В процессе рассуждения общие понятия могут употребляться в разделительном и собирательномсмысле.

Если высказывание относится к каждому элементу класса, то такое употребление понятия будет разделительным; если же высказывание относится ко всем элементам, взятым в единстве, и неприложимо к каждому элементу в отдельности, то такое употребление понятия называется собирательным. Например, высказывая мысль «Студенты 1-го курса изучают логику», мы употребляем понятие «студенты 1-го курса» в разделительном смысле, так как данное утверждение относится к каждому студенту 1-го курса. В высказывании «Студенты 1-го курса провели теоретическую конференцию» утверждение относится ко всем студентам 1-го курса в целом. Здесь понятие «студенты 1-го курса» употребляется в собирательном смысле. Слово «каждый» к данному суждению неприложимо.

3. Понятия делятся на конкретные и абстрактныев зависимости от того, что они отражают: предмет (класс предметов) или его признак (отношение между предметами).

Понятие, в котором мыслится предмет или совокупность предметов как нечто самостоятельно существующее, называется конкретным; понятие, в котором мыслится признак предмета или отношение между предметами, называется абстрактным. Так, понятия «книга», «свидетель», «государство» являются конкретными; понятия «белизна», «смелость», «ответственность» — абстрактными.

Различие между конкретными и абстрактными понятиями основано на различии между предметом, который мыслится как целое, и свойством предмета, отвлеченным от последнего и отдельно от него не существующим. Абстрактные понятия образуются в результате отвлечения, абстрагирования определенного признака предмета; эти признаки мыслятся как самостоятельные объекты мысли. Так, понятия «смелость», «инвалидность», «невменяемость» отражают признаки, не существующие сами по себе, в отрыве от лиц, обладающих этими признаками. Понятия «дружба», «посредничество», «психологическая несовместимость» отражают определенные отношения. Это абстрактные понятия.

Не следует смешивать конкретные понятия с единичными, а абстрактные с общими. Общие понятия могут быть и конкретными, и абстрактными (например, понятие «посредник» — общее, конкретное; понятие «посредничество» — общее, абстрактное). Как конкретным, так и абстрактным может быть единичное понятие (например, понятие «Организация Объединенных Наций» — единичное, конкретное; понятие «мужество капитана Гастелло» — единичное, абстрактное).

4. Понятия делятся на положительные и отрицательныев зависимости от того, составляют ли их содержание свойства, присущие предмету, или свойства, отсутствующие у него.

Понятия, содержание которых составляют свойства, присущие предмету, называются положительными. Понятия, в содержании которых указывается на отсутствие у предмета определенных свойств, называются отрицательными. Так, понятия «грамотный», «порядок», «верующий» являются положительными; понятия «неграмотный», «беспорядок», «неверующий» — отрицательными.

В русском языке отрицательные понятия выражаются обычно словами с отрицательными приставками «не» и «без»: «неуловимый», «невиновный», «бездействие»; в словах иностранного происхождения — чаще всего словами с отрицательной приставкой «а»: «аморальный», «анонимный», «асимметрия» и т.д. Однако на отсутствие некоторых свойств предмета могут указывать слова без отрицательной приставки. Например: «темнота» (отсутствие света), «трезвый» (непьяный), «молчаливый» (неразговорчивый). С другой стороны, понятия «безделушка» (вещица для украшения), «невинный» (чистосердечный, простодушный), «негодование» (возмущение, крайнее недовольство) относятся к положительным; они не содержат отрицания каких-либо свойств, хотя выражающие их слова могут быть ошибочно восприняты как слова с отрицательными приставками[16].

5. Понятия делятся на безотносительные и соотносительныев зависимости от того, мыслятся ли в них предметы, существующие раздельно или в отношении с другими предметами.

Понятия, отражающие предметы, существующие раздельно и мыслящиеся вне их отношения к другим предметам, называются безотносительными. Таковы понятия «студент», «государство», «место преступления» и др. Соотносительные понятия содержат признаки, указывающие на отношение одного понятия к другому понятию. Например: «родители» (по отношению к понятию «дети») или «дети» (по отношению к понятию «родители»), «начальник» («подчиненный»), «получение взятки» («дача взятки»). Соотносительными являются также понятия «часть», «причина», «брат», «сосед» и др В этих понятиях отражены предметы, существование одного из которых не мыслится вне его отношения к другому.

Определить, к какому виду относится то или иное понятие, — значит дать ему логическую характеристику. Так, давая логическую характеристику понятию «Российская Федерация», нужно указать, что это понятие единичное, собирательное, конкретное, положительное, безотносительное. При характеристике понятия «невменяемость» должно быть указано, что оно является общим (нерегистрирующим), несобирательным, абстрактным, отрицательным, безотносительным

Логическая характеристика понятий помогает уточнить их содержание и объем, вырабатывает навыки более точного употребления понятий в процессе рассуждения.

Виды понятий представлены схемой (рис. 1).

Виды понятий представлены схемой (рис. 1).

Дата добавления: 2016-09-20; просмотров: 1261;