В России и за рубежом

Краткий исторический обзор развития металлических конструкций

Понятие «металлические конструкции» объединяет в себе их конструктивную форму, технологию изготовления и способы монтажа. Уровень развития металлических конструкций определяется, с одной стороны, потребностями в них народного хозяйства, а с другой – возможностями технической базы: развитием металлургии, металлообработки, строительной науки и техники. Исходя из этих положений история развития металлических конструкций может быть разделена на пять периодов.

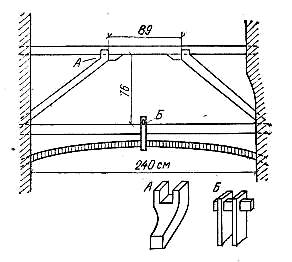

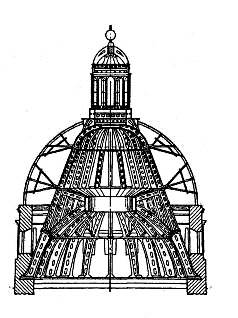

Первый период (от XII в. до начала XVII в.) характеризуется применением металла в уникальных по тому времени сооружениях (дворцах, церквах и т. п.) в виде затяжек для каменной кладки. Затяжки выковывали из кричного железа и скрепляли через проушины на штырях. Одной из первых таких конструкций являются затяжки Успенского собора во Владимире (1158 г.). По зрелости конструктивного решения выделяется металлическая конструкция, поддерживающая каменный потолок над коридором между притворами Покровского собора – храма Василия Блаженного (1560 г.) (рисунок 1.1.1). Это первая известная нам конструкция, состоящая из стержней, работающих на растяжение, изгиб и сжатие.

Рисунок 1.1.1 – Конструкция перекрытия коридора в Покровском соборе (Москва, XVI в.)

Затяжки, поддерживающие потолок в этой конструкции, укреплены для облегчения работы на изгиб подкосами. Поражает, что уже в те времена конструктор знал, что для затяжек, работающих на изгиб, надо применять полосу, поставленную на ребро, а подкосы, работающие на сжатие, лучше делать квадратного сечения.

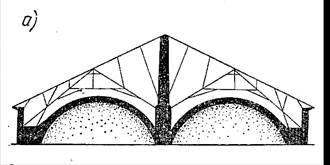

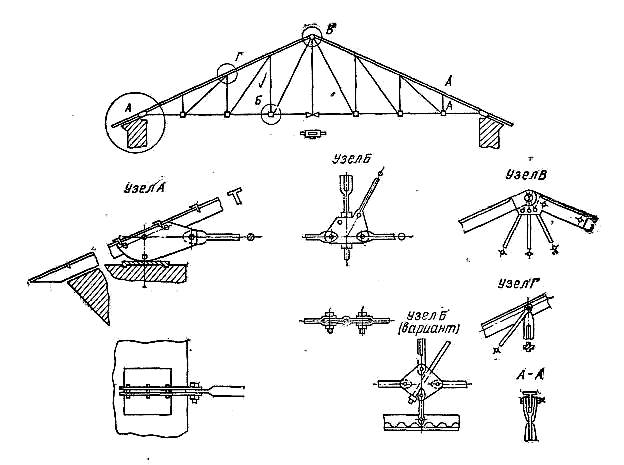

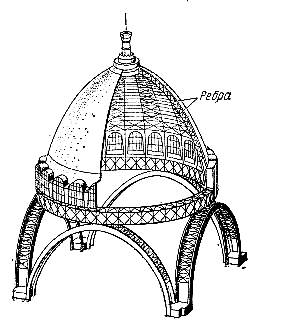

Второй период(от начала XVII в. до конца XVIII в.) связан с применением наклонных металлических стропил и пространственных купольных конструкций («корзинок») глав церквей (рисунок 1.1.2). Стержни конструкций выполнены из кованых брусков и соединены на замках и скрепах горновой сваркой. Конструкции такого типа сохранились до наших дней. Примерами служат перекрытия пролетом 18 м над трапезной Троицко-Сергиевского монастыря в Загорске (1696—1698 гг.), перекрытие Большого Кремлевского дворца в Москве (1640 г.), каркас купола колокольни Ивана Великого (1603 г.), каркас купола Казанского собора в Ленинграде пролетом 15 м (1805 г.) и др.

Рисунок 1.1.2 – Металлические конструкции XVII в.: а – наклонные стропила; б – каркас купола

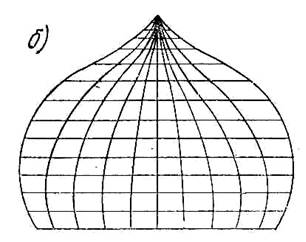

Третий период (от начала XVIII в. до середины XIX в.) связан с освоением процесса литья чугунных стержней и деталей. Строятся чугунные мосты и конструкции перекрытий гражданских и промышленных зданий (рисунок 1.1.3). Соединения чугунных элементов осуществляются на замках или болтах. Первой чугунной конструкцией в России считается перекрытие крыльца Невьянской башни на Урале (1725 г.). В 1784 г. в Петербурге был построен первый чугунный мост.

Рисунок 1.1.3 – Перекрытие цеха начала XX в.

Совершенства чугунные конструкции в России достигли в середине XIX столетия. Уникальной чугунной конструкцией 40-х годов XIX в. является купол Исаакиевского собора (рисунок 1.1.4), собранный из отдельных косяков в виде сплошной оболочки. Конструкция купола состоит из верхней конической части, поддерживающей каменный барабан, венчающий собор, и нижней, более пологой части. Наружная оболочка купола с помощью легкого железного каркаса опирается на чугунную конструкцию.

Рисунок 1.1.4 – Купол Исаакиевского собора в Ленинграде (40-е годы XIX в.)

Чугунная арка пролетом 30 м применена в перекрытии Александрийского театра в Петербурге (1827–1832 гг.).

В 50-х годах XIX в. в Петербурге был построен Николаевский мост с восемью арочными пролетами от 33 до 47 м, являющийся самым крупным чугунным мостом мира. В этот же период наслонные стропила постепенно трансформируются в смешанные железочугунные треугольные фермы (рисунок 1.1.5).

Рисунок 1.1.5 – Стропильная ферма (70-е годы XIX в.)

Четвертый период(с 30-х годов XIX в. до 20-х годов XX в.) связан с быстрым техническим прогрессом во всех областях техники того времени и, в частности, в металлургии и металлообработке.

В начале XIX в. кричный процесс получения железа был заменен более совершенным – пудлингованием, а в конце 80-х годов – выплавкой железа из чугуна в мартеновских и конверторных цехах. Наряду с уральской базой была создана в России южная база металлургической промышленности. В 30-х годах XIX в. появились заклепочные соединения, чему способствовало изобретение дыропробивного пресса; в

40-х годах был освоен процесс получения профильного металла и прокатного листа. В течение ста последующих лет все стальные конструкции изготовлялись клепаными. Сталь почти полностью вытеснила из строительных конструкции чугун, будучи материалом более совершенным по своим свойствам (в особенности при работе на растяжение) и лучше поддающимся контролю и механической обработке.

Чугунные конструкции во второй половине XIX в. применялись лишь в колоннах многоэтажных зданий, перекрытиях вокзальных дебаркадеров и т. п., где могла быть полностью использована хорошая сопротивляемость чугуна сжатию.

В конце прошлого столетия применялись решетчатые каркасы рамно-арочной конструкции для перекрытия зданий значительных пролетов. Примерами являются покрытия Сенного рынка в Петербурге (1884 г.) пролетом 25 м, Варшавского рынка пролетом 16 м (1891 г.) и др.

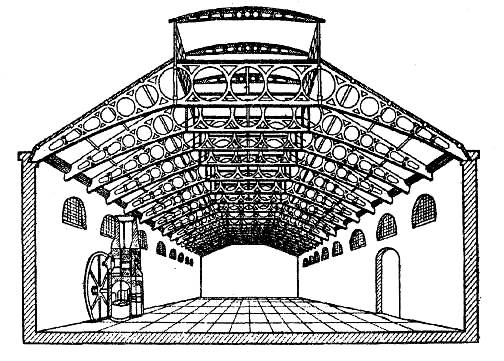

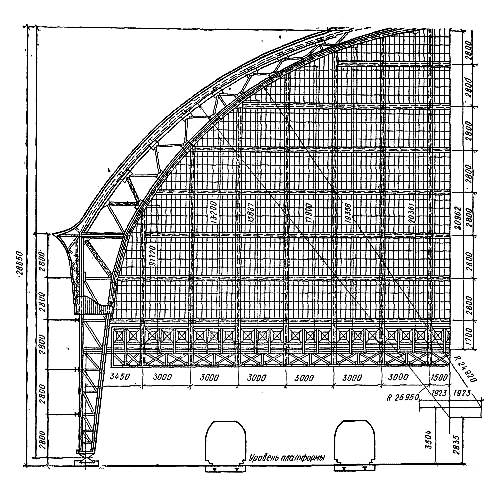

Наибольшего совершенства рамно-арочная конструкция достигла в покрытии дебаркадеров Киевского вокзала в Москве (рисунок 1.1.6), построенного по проекту

В. Г. Шухова (1913–1914 гг).

Рисунок 1.1.6 – Перекрытие Киевского вокзала в Москве (1913 – 1914 гг.)

В конструкциях этих сооружений хорошо проработаны компоновочная схема, опорные закрепления и узловые заклепочные соединения.

Во второй половине XIX в. значительное развитие получило металлическое мостостроение в связи с ростом сети железных дорог. На строительстве мостов развивалась конструктивная форма металлических конструкций, совершенствовалась теория компоновки и расчета, технология изготовления и монтажа. Принципы проектирования, разработанные в мостостроении, были перенесены затем на промышленные и гражданские объекты. Основателями русской школы мостостроения являются известные инженеры и профессора С. В. Кербедз, Н. А. Белелюбский,

Л. Д. Проскуряков.

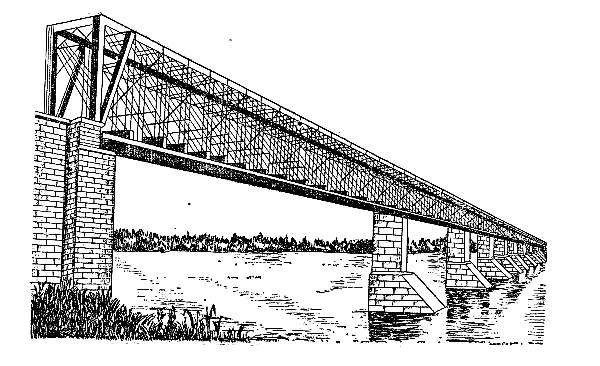

С. В. Кербедз (1810–1899 гг.), инженер-строитель, построил первый в России железный мост с решетчатыми фермами через р. Лугу (1853 г.). Он же является автором самого крупного чугунного моста в Петербурге.

Профессор Н. А. Белелюбский (1848–1922 гг.), мостостроитель и ученый, впервые применил раскосную решетку для мостовых ферм (рисунок 1.1.7), разработал первый в России метрический сортамент прокатных профилей, усовершенствовал методику испытаний строительных материалов, написал первый систематизированный курс по строительной механике.

Рисунок 1.1.7 – Сызранский мост через р. Волгу (1879 г., Н.А. Белелюбский)

Профессор Л. Д. Проскуряков (1858–1926 гг.) ввел в мостовые фермы треугольную и шпренгельную решетки и разработал теорию о наивыгоднейшем очертании фермы.

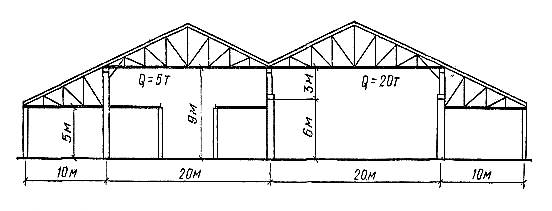

Большой вклад в дальнейшее развитие металлостроения в конце XIX и начале XX в. и распространение опыта, накопленного в мостостроении, на металлические конструкции гражданских и промышленных зданий внесли Ф. С. Ясинский, В. Г. Шухов и И. П. Прокофьев. В этот период развитие металлургии, машиностроения и других отраслей промышленности внесло качественное изменение в технологию производства и потребовало оборудования зданий мостовыми кранами. Первое время их устанавливали на эстакадах (рисунок 1.1.8), однако это загромождало помещение. С увеличением грузоподъемности мостовых кранов и насыщенности ими производства, а также с увеличением высоты и ширины пролетов помещений стало целесообразным строить здания с металлическим каркасом, поддерживающим как ограждающие конструкции, так и пути для мостовых кранов. Основным несущим элементом каркаса стала поперечная рама (рисунок 1.1.9), включающая в себя колонны и ригели (стропильные фермы).

Рисунок 1.1.8 – Перекрытие тульских мастерских (80-е годы XIX в., В.Г. Шухов)

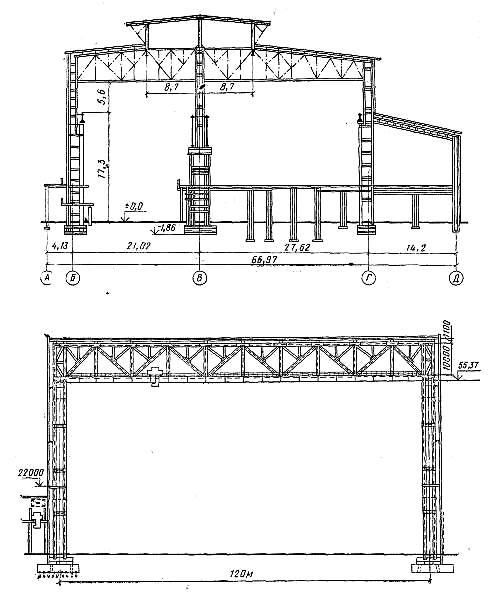

Рисунок 1.1.9 – Каркас промышленного здания (начало XIX в.)

Профессор Ф. С. Ясинский (1858–1899 гг). первый запроектировал многопролетное промышленное здание с металлическими колоннами между пролетами и разработал большепролетные складчатые и консольные конструкции покрытий. Он же внес значительный вклад в расчет сжатых стержней на продольный изгиб, работающих в упруго-пластической зоне деформирования стали.

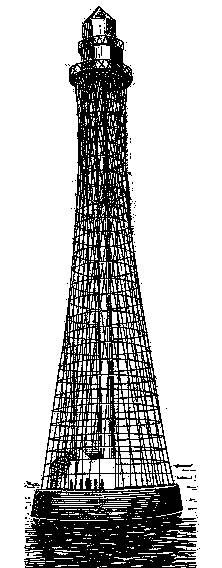

Исключительно плодотворной и разносторонней была деятельность почетного академика В. Г. Шухова (1853–1939 гг.). Он первый в мировой практике разработал и построил пространственные решетчатые конструкции покрытий и башен различного назначения, использовав для них линейчатые поверхности (рисунок 1.1.10).

Рисунок 1.1.10 – Башня – маяк Шухова

Особенно значительна его теоретическая и практическая работа в области резервуаростроения и других листовых конструкций. В. Г. Шухов разработал новые конструктивные формы резервуаров, их расчет и методы нахождения оптимальных параметров.

Профессор И. П. Прокофьев (1877–1958 гг.), используя накопленный опыт, опубликовал первую монографию по изготовлению и монтажу металлических мостов и запроектировал ряд уникальных по тому времени большепролетных покрытий (Мурманские и Перовские мастерские Московско-Казанской ж. д., Московский почтамт, дебаркадер Казанского вокзала в Москве).

Пятый период(послереволюционный) начинается с конца 20-х годов, с первой пятилетки, когда молодое социалистическое государство приступило к осуществлению широкой программы индустриализации страны.

К концу 40-х годов клепаные конструкции были почти полностью заменены сварными, более легкими, технологичными и экономичными.

Развитие металлургии уже в 30-х годах позволило применять в металлических конструкциях вместо обычной малоуглеродистой стали более прочную низколегированную. В середине столетия номенклатура применяемых в строительстве низколегированных и высокопрочных сталей значительно расширилась, что позволило существенно облегчить вес конструкций и создать сооружения больших размеров. Кроме стали в металлических конструкциях начали использовать алюминиевые сплавы, плотность которых почти втрое меньше.

Большие и многообразные задачи по развитию металлических конструкций решались усилиями проектных, научных и производственных коллективов. Особенно велика роль проектных трестов – Проектстальконструкция и Промстройпроект, научных институтов–Центрального научного института промышленных сооружений (ЦНИПС), в 50-х годах реорганизованного в Центральный научно-исследовательский институт строительных конструкций (ЦНИИСК), а также вузовских коллективов. Принцип целесообразности совместной работы проектных и научных коллективов 70-х годах был закреплен преобразованием треста Проектстальконструкция в ЦНИИПроектстальконструк-цию – ведущую проектно-исследовательскую организацию металлических конструкций; Промстальконструкции во ВНИПИПромстальконструкцию – ведущую организацию по проектированию и исследованию монтажных работ; созданием ВНИКТИСК — ведущей организации по проектированию и исследованию технологии, изготовления металлических конструкций.

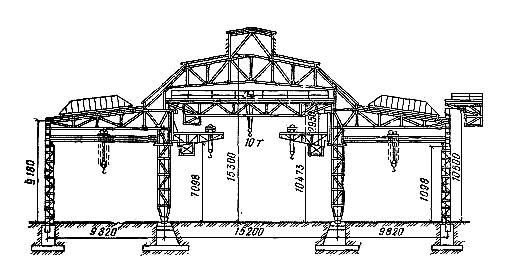

В начале 30-х годов стала оформляться советская школа проектирования металлических конструкций. В связи с развитием металлургии и машиностроения строилось много промышленных зданий с металлическим каркасом. Стальные каркасы промышленных зданий оказались ведущей конструктивной формой металлических конструкций, определяющей общее направление их развития. Советская школа постепенно отходила от европейских схем компоновки поперечных рам каркаса, характерных стремлением приблизить конструктивную схему к расчетным предпосылкам, введением большого количества шарниров, что усложняло монтаж и изготовление конструкций (рисунок 1.1.11). Такие схемы не отвечали требованиям эксплуатации в отношении поперечной жесткости зданий в связи с увеличением размеров пролетов, высоты и, главное, грузоподъемности и интенсивности движения мостовых кранов.

Рисунок 1.1.11 – Европейская схема компоновки поперечной рамы производственного здания

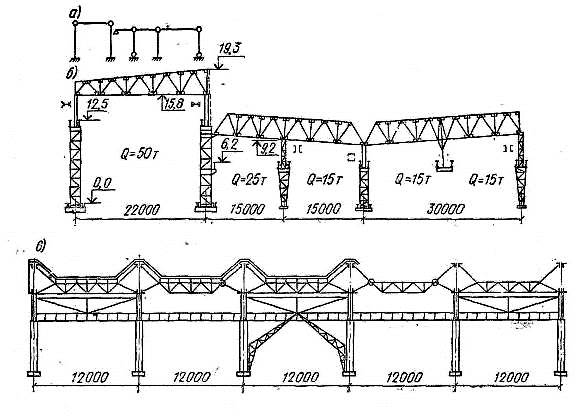

Требованиям эксплуатации и высоких темпов строительства в большей степени отвечали сложившиеся к тому времени схемы конструирования поперечных рам с жестким сопряжением колонн с фундаментами и ригелями. Советские проектировщики взяли за основу эти схемы и улучшили их путем аналитического определения оптимальных геометрических соотношений элементов рамы, схемы решеток и т. п. (рисунок 1.1.12).

Характерной чертой развития металлических конструкций стала типизация конструктивных схем и элементов. Большой объем строительства и связанная с ним повторяемость конструкций создали предпосылки для разработки типовых схем и конструктивных решений каркасов промышленных зданий.

Рисунок 1.1.12 – Поперечная рама. Завод «Азовсталь» (начало 30-х годов); Производственное здание пролетом 120 м

В 1939 г. Промстройпроектом были разработаны типовые секции одноэтажных промышленных зданий со стальным каркасом. Типовые секции включали объемно-планировочные решения для различных пролетов, типовые конструктивные схемы компоновки каркаса и типовые решения конструктивных элементов (ферм, колонн, подкрановых балок и т.п.). Впервые был введен трехметровый модуль пролетов, который затем (в 50-х годах) был заменен шестиметровым; типизированы здания отдельных видов производств (мартеновские цехи, прокатные и т.п.); типизация распространилась на пролетные строения мостов, резервуары, газгольдеры, радиобашни, радиомачты. Типизация, а затем унификация и стандартизация стали одним из главных направлений развития металлических конструкций. Это снижало трудоемкость конструкции и благодаря упорядочению проектирования уменьшало расход стали.

В годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг., несмотря на временную потерю южной металлургической базы и большой расход металла на нужды войны, в промышленном строительстве и мостостроении на Урале и в Сибири широко использовались металлические конструкции, лучше других конструкций отвечавшие основной задаче военного времени – скоростному строительству.

В послевоенный период в связи с огромным объемом восстановительных работ особенно остро встал вопрос экономии стали, поэтому значительно увеличилась доля сквозных конструкций для ригелей рам и колонн.

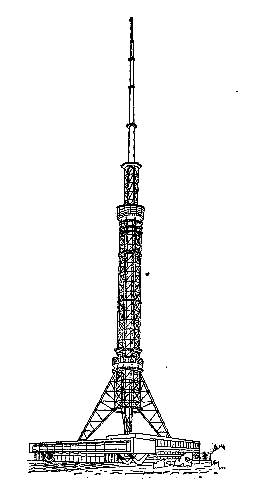

С годами проблема экономии стали не снижалась, а возрастала, что сдерживало применение стали в строительстве часто не обоснованно. С конца 50-х и до середины 60-х годов стали появляться прямые директивные запреты на применение стальных конструкций в целом ряде объектов с заменой их железобетонными. И только создание легких металлических конструкций, в которых расход стали иногда был меньше, чем расход стали на арматуру аналогичных железобетонных конструкций, позволило металлическим конструкциям вновь занять достойное место в строительстве (рисунок 1.1.13, рисунок 1.1.14).

Общий спад производства и развал экономики, начавшийся во второй половине 80-х годов и продолжающийся до наших дней, не мог не отразиться на металлических конструкциях. Появлялись лишь отдельные значительные здания и сооружения, но они возводились крайне редко и в единичных экземплярах. Массовое строительство было резко сокращено и переориентировано на реконструкцию и создание мелких зданий с малыми пролетами и нагрузками.

Производство металлических конструкций в нашей стране осуществлялось на специализированных заводах, к 1980 г. было создано более 50 крупных заводов (25...100 тыс. т), осуществлявших выпуск 2760 тыс. т металлоконструкций и более тысячи других предприятий с общей производительностью 3340 тыс. т. Среди них Белгородский, Челябинский, Киреевский, Орский, Первоуральский, Волжский, Канский и другие заводы металлических конструкций.

Рисунок 1.1.13 – Телевизионная башня высотой 392 м (Киев)

Рисунок 1.1.14 – Купол выставочного павильона в Москве (ВДНХ (ВВЦ))

Для производства строительных конструкций из алюминиевых сплавов было построено 11 крупных заводов. К сожалению, в настоящее время годовой выпуск таких конструкций сократился до 25 тыс. т (в США и Японии он соответственно составляет 1547 и 1046 тыс. т). Однако при всех трудностях кризиса в России сохранились предприятия по производству алюминиевых конструкций в Воронеже, Санкт-Петербурге, Красноярске, Самаре, Набережных Челнах, а также в других городах Калужской, Ростовской, Свердловской и Московской областей.

Дата добавления: 2016-05-25; просмотров: 3512;