ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ И АВТОТРАНСФОРМАТОРОВ

7.1. ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКТИВНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ

Основными элементами конструкций масляных трансформаторов и автотрансформаторов1 являются: магнитопровод, обмотки с отводами и элементами изоляции, бак с расширителем. Кроме того, трансформаторы снабжаются различными вспомогательными устройствами: охлаждения, переключения ответвлений, защиты масла от воздействий внешней среды, контроля и сигнализации, а также вводами.

Магнитопровод трансформатора выполняет функции магнитной системы и одновременно его конструктивной и механической основы. В конструкции мапштопровода различают активную часть, непосредственно проводящую магнитный поток, и неактивную часть, придающую магнитопроводу необходимую жесткость и являющуюся остовом для установки и крепления на нем различных деталей.

Активная часть трансформаторов старых конструкций собиралась из отдельных листов горячекатаной кремнистой электротехнической стали марок 1511, 1512, 1513. В современных трансформаторах применяется холоднокатаная электротехническая сталь марок 3413, 3416, обладающая более низкими удельными потерями и повышенной проницаемостью, что позволило увеличить индукцию в стали и уменьшить в несколько раз потери и ток XX.

Для снижения потерь от вихревых токов листы стали, толщина которых выбирается в пределах 0,35—0,5 мм, изолируются друг от друга жаростойкими покрытиями, или лаковыми пленками, или тем и другим одновременно. Толщина электроизоляционных покрытий 4—5 мкм вместо 20—30 мкм в прошлом, ко'гда поверхность пластин оклеивалась бумагой.

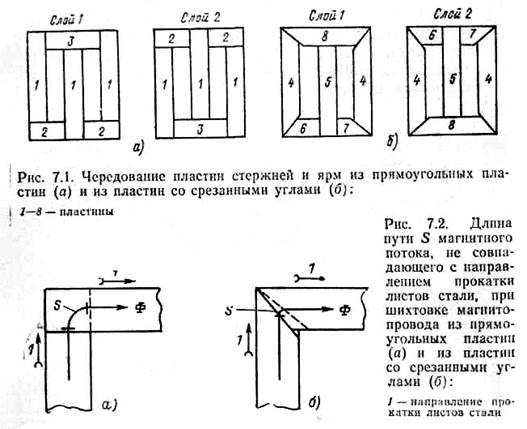

Магнитная цепь мапштопровода состоит из вертикальных стержней и перекрывающих их сверху и снизу ярм. При изготовлении мапштопровода прямоугольные пластины (обычно из двух-трех листов стали каждая) собирают (шихтуют) таким образом, чтобы пластины одного слоя перекрывали стыки пластин смежного с ним слоя (рис. 7.1, а). В магнитопроводе из холоднокатаной стали вместо прямоугольных пластин применяют пластины, одна из сторон которых срезана под углом. Шихтовка пластин в «косой стык» (см. рис. 7.1, б) приводит к снижению потерь в углах магнитопровода, так как при этом уменьшается длина пути магнитного потока, не совпадающего с направлением прокатки листа (рис. 7.2).

Неактивная часть магнитопровода состоит из деталей и узлов, обеспечивающих в процессе работы трансформатора плотное прилегание листов стали друг к другу и разгружающих активную часть от внешних механических нагрузок.

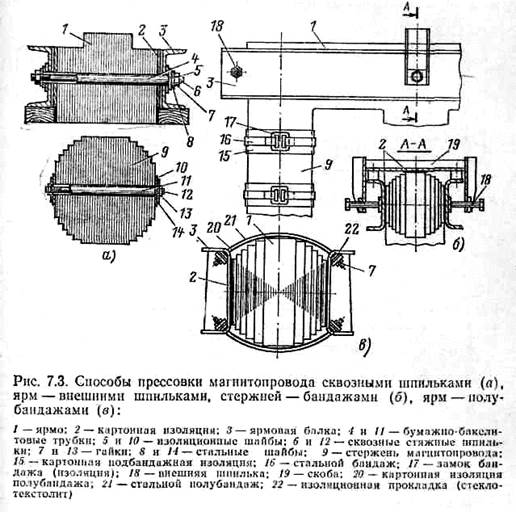

До недавнего времени стержни магнитопроводоз стягивали (прессовали) при помощи специальных шпилек (рис. 7.3, а), которые тщательно изолировали от пластин, чтобы избежать замыкания пластин. Способ прессовки шпильками трудоемок и ненадежен. Кроме того, проштампованные в активной стали отверстия для шпилек уменьшают площади поперечных сечений стали, что ведет к местным сгущениям магнитного потока и увеличению потерь. При применении холоднокатаной стали эти потери возрастают в несколько раз. Поэтому магнито-проводы большинства трансформаторов (а крупные все без исключения) • прессуются без применения шпилек, при помощи бандажей (рис. 73, б и в). Во время сборки магнитопровода на сборочном стенде листы стали стержней и ярм сперва сжимают гидравлическим прессом, а потом на стержни накладывают стальные бандажи 16, концы которых крепят к разделительной пряжке 17 из изоляционного материала, чтобы не образовался замкнутый контур по бандажу. Ярма стягивают стальными полубандажами 21, проходящими поверх ярма и через окно магнитопровода. Равномерность опрессовки достигается за счет установки специальных ярмовых балок 3. Ярмовые балки изолируются от активной

стали. Современным способом прессовки стержней является стягивание их бандажами из стеклоленты.

Для разгрузки активной части от внешних механических нагрузок верхние и нижние ярмовые балки связываются между собой шпильками или пластинами. Благодаря этим шпилькам (пластинам) механические нагрузки, например, при подъеме и транспортировке магнитопровода воспринимаются ярмовыми балками и не воздействуют на активную часть магнитопровода.

При работе трансформатора на металлических частях его магни-топровода наводятся электрические заряды. Чтобы избежать разрядов внутри бака, активная сталь и ярмовые балки заземляются при помощи медной ленты, соединяющей крайний пакет активной стали с ярмовой балкой и проходящей далее к заземленному баку.

Обмотки трансформаторов средней и большой мощности выполняются из медного провода прямоугольного сечения, изолированного ка-

ны обладать необходимой электрической прочностью (способностью выдерживать различные коммутационные и атмосферные перенапряжения);

термической прочностью (при работе с номинальной мощностью ни одна часть трансформатора не должна перегреваться сверх установленных норм, см. гл. 2);

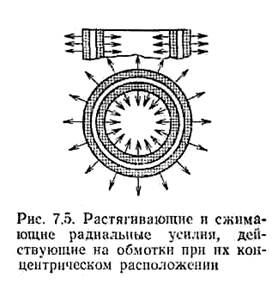

механической прочностью (способностью выдерживать без повреждений и остаточных деформаций механические усилия, возникающие от взаимодействия токов КЗ в обмотках с магнитным полем рассеяния). Это требование вызвано тем, что при прохождении по концентрическим обмоткам токов КЗ они испытывают большие радиальные усилия, стремящиеся растянуть радиально наружную и, наоборот, сжать внутреннюю обмотку (рис. 7.5). Кроме того, в осевом направлении концентрические обмотки также испытывают усилия, сжимающие обмотки по их высоте. В симметричных обмотках усилия малы. Однако при несимметрии (неодинаковой высоте обмотки и неравномерном распределении

витков с током по высоте) сжимающие усилия могут достичь опасных значений. Для придания обмоткам механической прочности их расклинивают в радиальном направлении деревянными планками, рейками, прокладками. В осевом направлении обмотки прессуют прессующими кольцами. Прессующие кольца изолируются от обмотки.

По характеру намотки провода концентрические обмотки делят на цилиндрические, винтовые, непрерывные спиральные и переплетенные (петлевые). Эти виды обмоток получили наибольшее распространение.

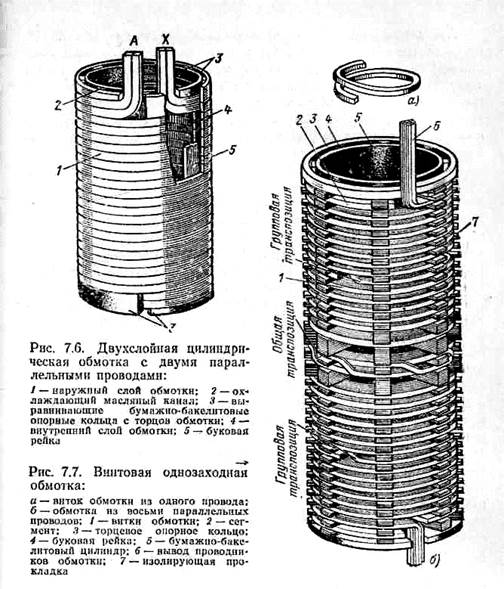

Двухслойная цилиндрическая обмотка показана на рис. 7.6. Ее витки плотно прижаты друг к другу. Она намотана на бумажно-бакелитовом цилиндре. Наружный слой 1 переходит во внутренний слой 4 снизу. Между слоями обмотки имеется масляный канал, образованный при помощи реек 5 и обеспечивающий как дополнительную изоляцию, так и доступ к обмотке охлаждающего масла. По своим конструктивным данным обмотка недостаточно стойка к токам КЗ, поэтому применение ее ограничено трансформаторами небольшой мощности.

Винтовая обмотка состоит из ряда витков, которые следуют один за другим по винтовой линии, как в однозаходном винте (рис. 7.7, а). Витки обмотки намотаны на жестком бумажно-бакелитовом цилиндре. Между витками установлены изоляционные (дистанционные) прокладки. Механическую прочность в радиальном направлении придают обмотке деревянные расклинивающие рейки, идущие по всей ее высоте. Наличие масляных каналов между витками обеспечивает высокую электрическую прочность обмотки.

Винтовые обмотки чаще всего изготавливаются из нескольких параллельных проводов в витке (рис. 7.7,6). Параллельные провода обмотки, расположенные концентрически (на разном расстоянии от оси обмотки), имеют разные активные и индуктивные сопротивления. Для равномерного распределения тока между параллельными проводами их сопротивления выравнивают транспозицией, т. е. перекладкой проводов, в результате которой каждый провод попеременно занимает различные положения. У винтовой обмотки обычно делают одну общую и две групповые транспозиции.

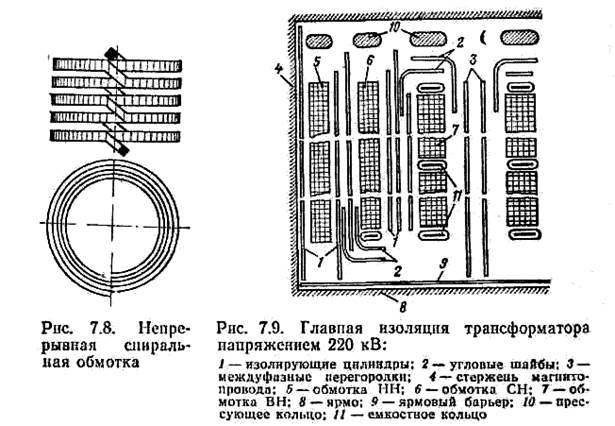

Непрерывная спиральная обмотка составляется из ряда последовательно соединенных дисков (катушек), намотанных по спирали (рис. 7.8). Переход провода из одной катушки в другую выполняется без нарушения его целости, без паек. Между катушками устанавливаются прокладки из электрокартона. Обмотка обладает высокой электрической и механической прочностью, хорошим охлаждением. Она применяется в трансформаторах напряжением до 220 кВ.

Переплетенная обмотка применяется в трансформаторах напряжением 500 кВ и выше. В процессе ее намотки витки смежных катушек (секций) переплетаются между собой, что обеспечивает необходимый уровень импульсной прочности изоляции и высокую динамическую стойкость обмотки при КЗ.

Отводы от обмоток. Напряжение трансформаторов регулируют переключением регулировочных ответвлений от обмоток. Ответвления выполняют при изготовлении обмоток. При расположении ответвлений с наружной стороны обмотки их выполняют в виде петель из того же провода, что и витки обмотки. Внутренние ответвления выполняют из полос ленточной меди, припаиваемых к проводам обмотки. Ответвления соединяются с переключателями и вводами трансформаторов при по- мощи отводов, изготовляемых из гибкого медного провода и медных стержней. Отводы надежно изолируются от бака, ярмовых балок, обмоток и других отводов. При ремонтах не допускается нарушение установленных расстояний отводов от заземленных частей и от собственной обмотки. ~~~ -—.

Изоляция является важным элементом конструкции масляных трансформаторов. Различают внутреннюю и внешнюю изоляцию транс-

Изоляция является важным элементом конструкции масляных трансформаторов. Различают внутреннюю и внешнюю изоляцию транс-

форматора. Внутренняя изоляция (изоляция токоведущих частей, находящихся в баке) подразделяется на главную изоляцию — изоляцию обмоток от заземленных частей и других обмоток; продольную изоляцию — изоляцию между витками, слоями и катушками одной и той же обмотки, изоляцию отводов и переключателей.

Один из вариантов конструкции главной изоляции обмоток представлен на рис. 7.9. Изоляция обмоток от стержней магнитопровода, а также изоляция между обмотками выполняется при помощи изоляционных цилиндров, перегородок, распорок и шайб, промежутки между которыми заполнены маслом. Чередование твердых и жидких диэлектриков повышает электрическую прочность изоляции. Цилиндры выступают над обмотками, что исключает разряды по поверхности цилиндров с обмоток на стержень и между обмотками.

Изоляция обмоток от ярма усиливается угловыми шайбами 2. В качестве международной изоляции применены перегородки 3 из электрокартона, Продольная изоляция обмоток между витками обеспечивается изоляцией самого обмоточного провода. Усиление этой изоляции производится только на входных витках катушек фазных обмоток.

Междуслойная изоляция выполняется из кабельной бумаги, электрокартона или путем оставления между слоями обмотки масляного канала.

Междукатушечная изоляция выполняется с помощью электрекар-тонных шайб и радиальных масляных каналов.

К внешней изоляции трансформатора относят наружную изоляцию: вводы и воздушные промежутки, отделяющие вводы друг от друга и от заземленных частей трансформатора.

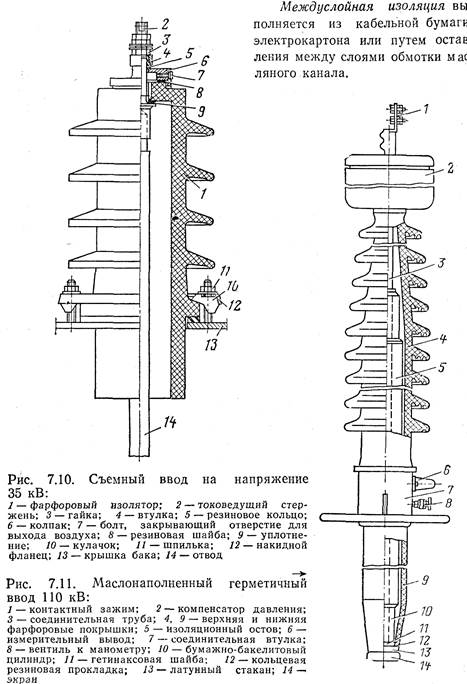

Вводы служат для подачи напряжения к обмоткам трансформатора. На напряжении 35 кВ и ниже применяются съемные вводы (рис. 7.10). Отвод 14 проходит внутри фарфорового изолятора 1, который крепится к крышке бака 13 накидным'фланцем 12 с кулачками 10. Внутреннюю полость изолятора заполняет масло из бака. Верхняя торцевая часть изолятора уплотняется резиновым кольцом 5 и шайбой 8. Достоинство съемных вводов состоит в удобстве замены фарфоровых изоляторов при их повреждениях. Для этого достаточно снять колпак 6 и кулачки 10.

На напряжение ПО кВ и выше применяются маслонаполненные герметичные, негерметичпые и маслоподпорные вводы. На рис. 7.11 показан маслонаполненный герметичный ввод ПО кВ. Токоведущая система ввода представляет собой соединительную трубу 3 (при помощи соединительной трубы стягиваются основные части ввода) с контактным зажимом 1 сверху и экранированным узлом снизу. Внутри трубы проходит гибкий отвод от обмотки. Изоляция ввода состоит из двух фарфоровых покрышек 4 и 9, закрепленных на металлической соединительной втулке 7, изоляционного остова 5, намотанного из бумаги, и заполняющего ввод масла. Между слоями бумаги остова проложены уравнительные обкладки из фольги для выравнивания электрического поля внутри ввода и на его поверхности. Две последние обкладки используются в качестве измерительных конденсаторов. К ним подключаются приспособления для измерения напряжения (ПИН).

Масло в герметичных вводах не имеет сообщения с окружающей средой. Компенсация температурных изменений объема масла осуществляется компенсатором давления 2, внутри которого размещены силь-фоны. Давление во вводе контролируется при помощи манометра, подключаемого к вентилю 8. Негерметичные вводы имеют маслорасширите-ли. Заполняющее ввод масло сообщается с окружающей средой через масляный затвор и осушитель воздуха.

Маслоподпорные вводы выполняются герметичными, но масло для их подпитки поступает непосредственно из трансформатора через специальную трубку с краном у ввода.

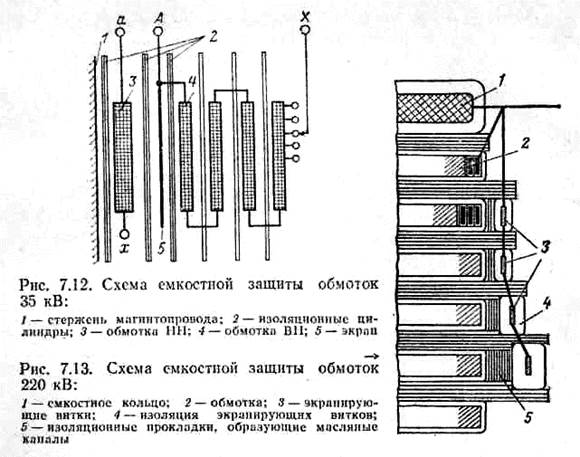

Защита обмоток трансформаторов от атмосферных перенапряжений выполняется различными устройствами емкостной защиты. К таким устройствам относят экраны, емкостные кольца и экранирующие витки. Экраны (незамкнутые цилиндры из немагнитного металла) укладывают под внутренний слой обмотки ВН и подключают к линейному вводу (рис. 7.12). Экранами снабжают трансформаторы напряжением 35 кВ

и ниже. Трансформаторы напряжением ПО—220 кВ имеют устройство емкостной защиты, схема которого показана на рис. 7.13. В схему входят незамкнутое металлическое изолированное кольцо, расположенное с торца обмотки, и несколько незамкнутых экранирующих витков. Экранирующие витки электрически соединены с емкостным кольцом и подключены к линейному вводу обмотки.

Электрические емкости экранирующих витков и колец дают возможность выравнять начальное распределение импульсного напряжения по обмотке и избежать опасных воздействий перенапряжений на изоляцию первых ее витков и секций.

Бак масляного трансформатора представляет собой резервуар, внутри которого устанавливается активная часть. Баки трансформаторов малой и средней мощности закрываются сверху крышками. Крышка служит основанием для установки на ней вводов, расширителя, выхлопной трубы, контрольно-сигнальных и других устройств. В ряде конструкций к крышкам механически крепится активная часть. В этом случае при ремонте активная часть поднимается из бака вместе с крышкой. После этого отсоединяются отводы от вводов и привод от переключателя и крышка отделяется от активной части.

Современные трансформаторы с массой активной части более 25 т изготовляются с баками колокольного типа с болтовым разъемом сни- зу. Разъем делит бак на две части: нижнюю — поддон и верхнюю — колокол. На нижней части устанавливается активная часть трансформатора. Верхняя (подъемная) часть выполняется с учетом особенностей транспортировки по железной дороге.

Конструкция бака с нижним разъемом обеспечивает доступ к активной части трансформатора при снятии колокола, исключая тем самым подъем самой активной части.

Герметичность бака в разъеме, а также в местах установки вводов, присоединения труб системы охлаждения и другого оборудования обеспечивается резиновыми прокладками.

Для передвижения трансформатора во время монтажа и ремонта нижняя часть бака снабжается поворотной кареткой с катками. Предусмотрены также ушки для крепления крюков, тросов и пр.

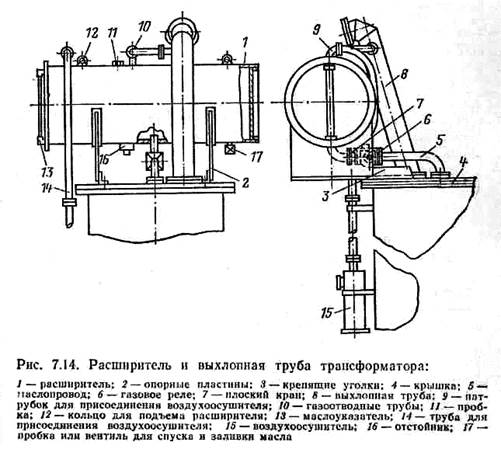

Сверху на крышке или колоколе с помощью фланцевых соединений устанавливаются расширитель и выхлопная труба.

Расширитель (рис. 7.14) соединяется патрубком с баком трансформатора и обеспечивает заполнение его маслом при изменениях объема масла вследствие колебаний температуры. Кроме того, трансформатор с расширителем имеет меньшую площадь открытой поверхности масла, соприкасающегося с воздухом, что уменьшает степень окисления, увлажнения и загрязнения масла. Объем расширителя составляет 9,5— 10 % объем масла в трансформаторе и системе охлаждения.

Сообщение внутреннего объема расширителя с атмосферой осуществляется через трубу 14, заканчивающуюся воздухоосушителем 15. К расширителю приварен отстойник 16, в котором накапливаются вода и осадки, попадающие в масло. Расширитель связан газоотводными трубками с высоко расположенными точками колокола для отвода газов, которые могут там накапливаться.

Сообщение внутреннего объема расширителя с атмосферой осуществляется через трубу 14, заканчивающуюся воздухоосушителем 15. К расширителю приварен отстойник 16, в котором накапливаются вода и осадки, попадающие в масло. Расширитель связан газоотводными трубками с высоко расположенными точками колокола для отвода газов, которые могут там накапливаться.

В маслопровод, соединяющий расширитель с баком, встраивается газовое реле 6, реагирующее на внутренние повреждения, сопровождающиеся выделением газов, а также на понижение уровня масла. Газовые реле применяются двух типов: поплавковые и чашечные.

При повреждении трансформатора и возникновении пожара появляется необходимость быстрого перекрытия маслопровода, идущего от расширителя к баку. Для этого в маслопровод встраивается специальный автоматический клапан. Он закрывает отверстие для прохода масла из расширителя под действием заранее заведенной пружины. Управляется клапан электромагнитом, на обмотку которого подается оперативный ток при срабатывании релейной защиты от внутренних повреждений (на рис. 7.14 клапан не показан).

Выхлопная (предохранительная) труба на крышке бака защищает его от разрыва при интенсивном выделении газа во время крупных повреждений внутри трансформатора. Верхний конец выхлопной трубы герметично закрывается диафрагмой из стекла или медной фольги. При взрывообразных выделениях газа диафрагма выдавливается, давление в баке понижается, что и предохраняет его от деформации. Верхняя полость выхлопной трубы и воздушное пространство над поверхностью масла в расширителе соединены между собой трубкой. Это необходимо для выравнивания давлений с обеих сторон диафрагмы при изменении объема масла в нормальных эксплуатационных условиях.

Вместо выхлопной трубы в настоящее время находят применение механические пружинные предохранительные клапаны, устанавливаемые на верхней части стенки бака трансформатора. Клапан срабатывает при повышении давления в баке до 80 кПа и закрывается при давлении ниже 35 кПа. На баке устанавливаются два клапана и более.

Расширитель снабжается маслоуказателем 13, а трансформаторы мощностью 10 MB-А и более, кроме того, — реле низкого уровня масла. Маслоуказатель служит для контроля уровня масла в трансформаторе. Применяются плоские и трубчатые стеклянные маслоуказатели, работающие по принципу сообщающихся сосудов. На шкале маслоуказате-ля наносятся три контрольные риски, соответствующие уровням масла в неработающем трансформаторе при температурах —45, +15 и +40 °С, Получили распространение также стрелочные магнитные маслоуказатели. Маслоуказатель имеет поплавок, располагающийся на поверхности масла в расширителе. Связь поплавка со стрелкой маслоуказателя, находящегося снаружи, осуществляется посредством двух постоянных магнитов, один из которых жестко связан со стрелкой, другой — системой рычагов с поплавком. Магниты разделены между собой тонкой немагнитной пластиной, герметично закрывающей окно, вырезанное в стальном дне расширителя. Магниты взаимодействуют между собой через немагнитную пластину, поворачиваясь на один и тот же угол в зависимости от положения поплавка.

В корпус маслоуказателя встроен также специальный герметичный контакт (геркон), подающий сигнал в случае недопустимого понижения уровня масла в трансформаторе.

Дата добавления: 2016-04-06; просмотров: 2463;