СКОЛЬКО СТОИТ ВАТТ?

Этот раздел полностью посвящен усилителям низкой частоты, которые входят составным элементом в приемники, а также используются в радиолах, радиоузлах, мегафонах, электронных музыкальных инструментах, магнитофонах и другой аппаратуре.

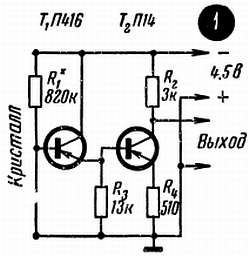

Для начала – несколько простейших и, если можно так сказать, вспомогательных схем. Первая из них (рис. 104–1 ) – это усилитель, позволяющий довольно просто построить электрогитару. Основа схемы – кристалл звукоснимателя (его можно купить в магазине в отделе запасных частей к приемникам), прикрепленный к верхней деке гитары с помощью клейкой ленты или простейшего зажима. Учитывая, что кристалл – это довольно нежный элемент, его стоит завернуть в клейкую ленту, выпустив лишь два аккуратно подпаянных к выводам проводничка. Электрический сигнал, возникающий на кристалле под действием механических колебаний деки, усиливается двухкаскадным транзисторным усилителем и подается на вход звукоснимателя какого‑либо «большого» приемника или на вход специально построенного транзисторного усилителя НЧ.

рис. 104 –1

Трудности включения кристалла звукоснимателя в транзисторный усилитель связаны с тем, что этот кристалл имеет очень большое внутреннее сопротивление, обычно несколько мегом. И если к такому высокоомному генератору – кристаллу подключить низкоомную нагрузку, например, входную цепь транзистора, включенного по схеме ОЭ, то на этой нагрузке будет действовать лишь ничтожная часть напряжения, развиваемого кристаллом. Основная часть этого напряжения останется на внутреннем сопротивлении кристалла.

Для согласования кристалла с усилителем его первый каскад (Т1 ) выполнен по схеме ОК, которая, как вы помните, имеет высокое входное сопротивление. Постоянное напряжение, которое неизбежно появляется на нагрузке R3 первого каскада, служит смещением для второго каскада, собранного по схеме ОЭ. Резистор R4 представляет собой элемент отрицательной обратной связи, которая повышает стабильность второго каскада.

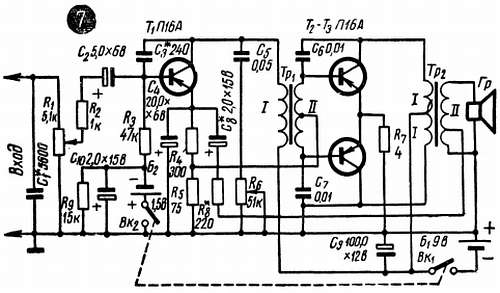

Этот усилитель может быть использован в качестве входного блока транзисторной радиолы. С его помощью, например, можно включить кристаллический звукосниматель ко входу любого транзисторного усилителя НЧ, имеющего низкое входное сопротивление (рис. 104–7 ).

рис. 104 –7

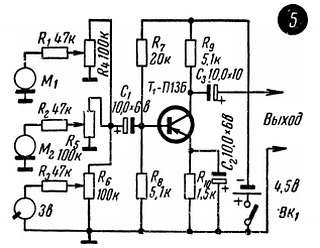

Другая схема (рис. 104–5 ) – это так называемый микшер: простой блок, с помощью которого можно подключить к усилителю НЧ несколько микрофонов и звукосниматель. Микшер позволяет менять уровень сигнала от каждого из этих источников, не влияя на остальные.

рис. 104 –5

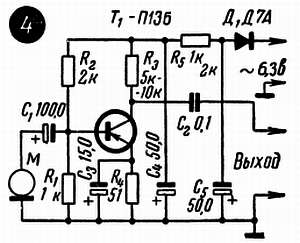

Весьма простой однокаскадный усилитель (рис. 104–4 ) позволяет подключить динамический микрофон ко входу звукоснимателя сетевого приемника. Если включить микрофон без такого усилителя, то он не обеспечит достаточной громкости звучания. Сигнал от микрофона значительно (обычно в двадцать – пятьдесят раз) меньше, чем сигнал от звукоснимателя, на который рассчитан усилитель НЧ приемника. Особенность схемы – питание коллекторной цепи от выпрямителя, к которому подводится напряжение 6,3 в с накальной обмотки приемника.

рис. 104 –4

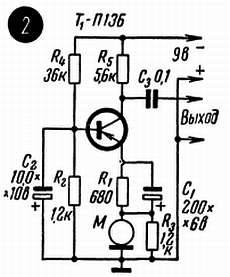

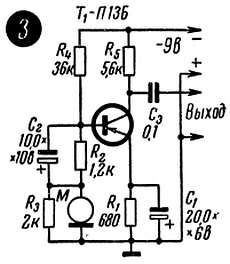

Две другие схемы (рис. 104–2, 3 ) представляют собой простейшие однокаскадные усилители НЧ, работающие от угольного микрофона. Микрофон включен так, что необходимый для его питания постоянный ток получается прямо от элементов усилительной схемы. В первой схеме необходимую величину этого питающего тока подбирают с помощью резистора R3 , во второй схеме – с помощью резистора R3 . Каждый из резисторов шунтирует микрофон, и чем меньше такое шунтирующее сопротивление, тем меньшая часть общего тока достается микрофону.

рис. 104 –2, 3

Чтобы перейти к следующей группе усилителей НЧ – к двухтактным усилителям, – нам придется остановиться на одном недостатке, общем для всех усилителей, с которыми мы встречались раньше. Если пользоваться житейской терминологией, то этот недостаток следовало бы назвать расточительностью.

До сих пор мы не говорили о том, в каких количествах расходуется энергия на создание усиленного сигнала, на создание «мощной копии». У нас, собственно говоря, и не возникало такого вопроса. Еще в самом начале своего пути, когда только искали скульптора, который мог бы вылепить мощный сигнал по образцу слабого, мы договорились, что поставщиком энергии для создания такого усиленного сигнала может быть батарея. При этом считалось очевидным, что батарея обладает большими запасами энергии и жалеть ее нечего – лишь бы создать усиленный сигнал.

Теперь же, когда цель достигнута, когда мы научились с помощью транзистора усиливать слабый сигнал, попробуем выяснить, какую энергию должен отдавать ее поставщик – коллекторная батарея. Попробуем выяснить, сколько стоит ватт усиленного сигнала, сколько ватт мощности постоянного тока должна за него заплатить батарея.

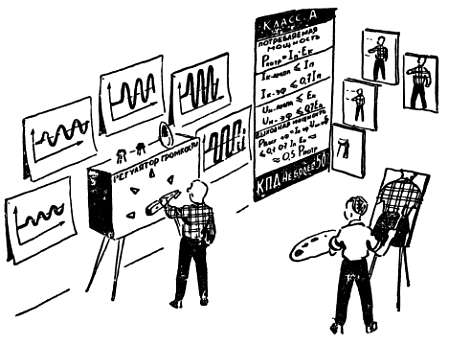

Сделав ряд допущений – предположив, что прямолинейный участок входной характеристики начинается прямо от «нуля», что на выходной характеристике тоже нет загибов, что в качестве коллекторной нагрузки включен элемент (например, трансформатор), на котором не теряется постоянное напряжение, – мы придем к выводу, что в лучшем случае только половина потребляемой от батареи мощности переходит в усиленный сигнал. Об этом можно сказать иначе: к. п. д. (коэффициент полезного действия) транзисторного усилителя не превышает 50 %. За каждый ватт мощности выходного сигнала приходится платить двойную цену – два ватта мощности коллекторной батареи (рис. 105).

Рис. 105. Чем выше коэффициент полезного действия усилителя, тем меньшую мощность он потребляет для создания заданной выходной мощности.

Доказать справедливость этого вывода довольно просто. Чтобы подсчитать мощность, потребляемую от батареи, нужно умножить ее постоянное напряжение Ек на потребляемый ток, то есть на коллекторный ток покоя Iк‑п (рис. 106).

Рис. 106. Выходная мощность однотактного усилителя, работающего в классе А , ограничена искажениями, а его к. п. д. не превышает 50 процентов.

С другой стороны, амплитуда переменной составляющей коллекторного тока никак не может быть больше тока покоя, иначе транзистор будет работать с отсечкой. В лучшем случае амплитуда переменной составляющей равна току Iк‑п и при этом эффективное значение переменной составляющей коллекторного тока равно Iк~ ~= 0,7·Iк‑п .

Точно так же и амплитуда переменного напряжения на нагрузке не может быть больше напряжения батареи, иначе в какие‑то моменты на коллекторе будет появляться не «минус», а «плюс». А это в лучшем случае приведет к сильнейшим искажениям. Таким образом, эффективное значение выходного напряжения Uн~ не может превышать 0,7·Ек . Теперь остается только перемножить 0,7·Iк‑п на 0,7·Ек и получить, что наибольшая эффективная мощность, которую может отдать усилитель, не превышает 0,5·Iк‑п ·Ек , то есть не превышает половины потребляемой мощности.

Решение это окончательное, однако оно подлежит обжалованию. Есть возможность ценой определенных жертв повысить коэффициент полезного действия усилителя, перейти рубеж пятидесяти процентов к. п. д.

Чтобы повысить коэффициент полезного действия, нужно, чтобы усилитель создавал более мощный сигнал при той же потребляемой мощности. А для этого нужно, не увеличивая тока покоя Iк‑п и постоянного напряжения Ек , повысить переменные составляющие коллекторного тока Iк~ и напряжения на нагрузке Uн~ .

Что же мешает нам повысить эти две составляющие? Искажения. Мы можем увеличить и ток Iк~ (для этого достаточно, например, повысить уровень входного сигнала), и напряжение Uн~ (для этого достаточно опять‑таки увеличить входной сигнал или увеличить сопротивление нагрузки для переменного тока). Но и в том и в другом случае исказится форма сигнала, окажутся срезанными его отрицательные амплитуды.

И хотя такая жертва кажется недопустимой (кому нужен экономичный усилитель, если он выдает бракованную продукцию?), мы все же пойдем на нее. Во‑первых, потому, что возникшие искажения удастся ликвидировать. И, во‑вторых, потому, что, допустив искажения (а потом избавившись от них), мы сумеем перевести усилитель в более экономичный режим и поднять его коэффициент полезного действия.

Усиление без искажений, когда амплитуда переменной составляющей коллекторного тока не превышает тока покоя Iк‑п , называется классом усиления А. Одиночный усилитель, работающий в классе А, называется однотактным усилителем.

Если при усилении часть сигнала «срезается», если амплитуда переменной составляющей коллекторного тока больше, чем Iк‑п , и в коллекторной цепи происходит отсечка тока; то мы получаем один из классов усиления АБ, Б или С. При усилении в классе Б отсечка равна полупериоду, то есть в половине периода в коллекторной цепи есть ток, а в другой половине периода тока нет. Если ток есть больше, чем в половине периода, то мы имеем класс усиления АБ, если меньше – класс С. (Чаще классы усиления обозначают латинскими буквами А, В, С.)

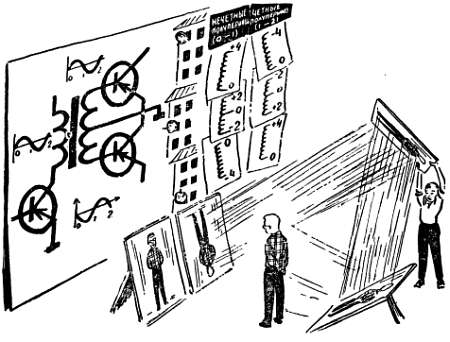

Представьте себе, что у нас есть не один, а два работающих в классе Б одинаковых усилителя: один воспроизводит положительные полупериоды сигнала, другой – отрицательные. Теперь представьте себе, что оба усилителя работают на общую нагрузку. В этом случае мы получим в нагрузке нормальный переменный ток, получим неискаженный сигнал, как бы сшитый из двух половинок (рис. 107).

Рис. 107. Двухтактный каскад – это, по сути дела; два однотактных каскада, работающих на общую нагрузку.

Правда, для получения неискаженного сигнала из двух искаженных нам пришлось создать сравнительно сложную схему сшивания половинок (такая схема называется двухтактной), схему, по сути дела состоящую из двух самостоятельных усилительных каскадов. Однако, как это уже не раз бывало, наш проигрыш (в данном случае усложнение усилителя) приносит значительно больший выигрыш.

Общая мощность, которую развивает двухтактный усилитель, больше, чем мощность, которую дали бы в отдельности обе его половины. А «стоимость» одного ватта выходного сигнала оказывается значительно меньше, чем в однотактном усилителе. В идеальном случае (ключевой режим) один ватт выходного сигнала можно получить за такой же ватт потребляемой мощности, то есть в идеальном случае к. п. д. двухтактного усилителя может достигать 100 процентов.

Реальный к. п. д., конечно, меньше: практически он составляет 60–70 %. Но ведь в однотактном усилителе, работающем в классе А, мы получали к. п. д., равный 50 %, тоже только в идеальном случае. А реально однотактный усилитель позволяет получить к. п. д. не более 30–40 %. И поэтому в двухтактном усилителе каждый ватт выходной мощности обходится нам в два‑три раза «дешевле», чем в однотактном.

Для переносной транзисторной аппаратуры повышение к. п. д. имеет особо важное значение. Чем выше к. п. д., тем меньше расход энергии коллекторной батареи при одной и той же выходной мощности. А это, в свою очередь, означает, что чем выше к. п. д., тем реже нужно будет менять эту батарею или тем меньше может быть батарея при неизменном сроке службы. Вот почему в миниатюрной транзисторной аппаратуре, в частности в миниатюрных приемниках, где, казалось бы, нужно экономить вес и место, применяют двухтактные усилители, включая для этого в схему целый ряд лишних деталей.

Практическая схема двухтактного усилителя встречалась нам в одном из приемников (рис. 45). Здесь двухтактный выходной каскад работает на общую нагрузку – громкоговоритель Гр1 . Он включен через выходной трансформатор, имеющий отвод от средней точки. Благодаря этому каждое плечо двухтактного каскада как бы работает на свою половину выходного трансформатора и через нее наводит свою половинку тока (здесь полезно вспомнить хорошо известное вам примечание на стр. 26) во вторичной обмотке, то есть в цепи громкоговорителя.

С нижней части делителя R11R12 на базы обоих выходных транзисторов Т4 и Т5 подается очень небольшое смещение. Таким образом эти транзисторы почти заперты и потребляют в «режиме молчания» очень небольшой ток покоя. Это значит, что усилитель работает в классе АБ, Можно было бы повысить экономичность усилителя, переведя его в класс Б. Для этого нужно убрать смещение и запереть триоды, чтобы их отпирало лишь управляющее напряжение. Однако при работе в классе Б появляются некоторые трудно устранимые искажения (из‑за загиба входной характеристики), и этот класс в усилителях НЧ используется реже. Класс С в этих усилителях вообще не используется из‑за появления неустранимых искажений.

Управляющее напряжение на выходные транзисторы подается с так называемого фазоинверсного каскада, выполненного на транзисторе Т3 по трансформаторной схеме. Есть и другие схемы фазоинверторов, но все они выполняют одну и ту же задачу – создают два противофазных напряжения, которые необходимо подать на базы транзисторов двухтактной схемы.

Если на эти транзисторы подать одно и то же напряжение, то они будут работать не через такт, а синхронно, и поэтому оба будут усиливать только положительные или, наоборот, только отрицательные полупериоды сигнала. Чтобы транзисторы двухтактного каскада работали поочередно, нужно подавать на их базы противофазные напряжения. Тогда если во время одного полупериода отпирающий «минус» будет на базе Т4 , а на базе Т5 будет запирающий «плюс», то во время следующего полупериода картина изменится и на базе Т5 будет «минус», а на базе Т4 «плюс». Таким образом, два противофазных напряжения будут поочередно отпирать транзисторы двухтактного каскада.

В фазоинверторе с трансформатором два управляющих напряжения получаются благодаря разделению вторичной обмотки на две равные части. А противофазными эти напряжения становятся потому, что заземлена средняя точка вторичной обмотки. Когда на верхнем (по схеме) ее конце появляется «плюс» относительно средней точки, на нижнем конце относительно этой точки оказывается «минус». А поскольку напряжение переменное, то «плюс» и «минус» все время меняются местами (рис. 108).

Рис. 108. Фазоинвертор создает два переменных напряжения, сдвинутых по фазе на 180°.

Трансформаторный фазоинвертор прост и надежен, его практически не нужно налаживать. Двухтактный усилитель для транзисторного приемника или небольшой радиолы можно собрать не только по схеме рис. 45, но и по одной из схем усилителя НЧ промышленного приемника. Например, по схеме приемников «Альпинист», «Нева‑2», «Спидола» и др.

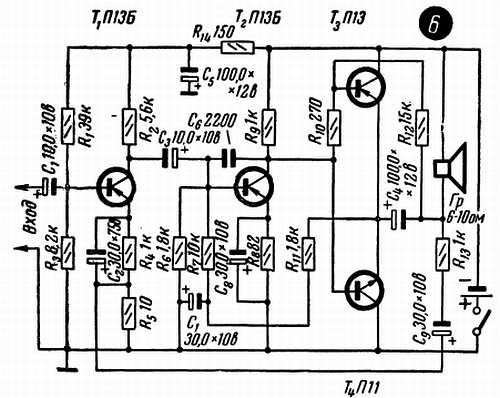

Желание избавиться от трансформаторов привело к созданию нескольких более сложных схем двухтактных усилителей. Одна из них приведена на рис. 104–6 .

рис. 104 –6

Как видите, на этой схеме нет ни выходного трансформатора, с помощью которого осуществляется «сшивание» двух половинок сигнала, ни трансформатора фазоинвертора (его часто называют согласующим трансформатором), с помощью которого на двухтактный каскад подаются два противофазных управляющих напряжения.

Как же решаются эти задачи в безтрансформаторном усилителе? В данном случае они решаются благодаря применению транзисторов с разной структурой – транзисторов типа n‑р‑n и р‑n‑р . Транзисторы n‑р‑n в сравнении с транзисторами р‑n‑р , если можно так сказать, делают все наоборот (рис. 104–6 , 109).

Рис. 109. Если в двухтактном каскаде работают транзисторы с разной структурой (проводимостью), то можно обойтись и без фазоинвертора.

В частности, на коллектор им нужно подавать не «минус», а «плюс». Отпирает эти транзисторы уже не отрицательное, а положительное напряжение. Это значит, что на таких разных транзисторах можно собрать двухтактный выходной каскад без всякого фазоинвертора и подавать на их базы одно и то же управляющее напряжение, один и тот же сигнал. Отрицательный полупериод этого напряжения будет отпирать транзистор р‑n‑р (Т3 ), а положительный полупериод будет отпирать транзистор n‑р‑n (Т4 ), и таким образом транзисторы будут работать поочередно.

В коллекторной цепи транзисторов с разной структурой токи тоже, движутся в разных направлениях. И благодаря этому один из транзисторов создает положительную «половинку» выходного сигнала, а второй транзистор – отрицательную.

Однако это еще не дает права исключить из схемы выходной трансформатор: кроме «сшивания» сигнала, у него есть еще одна функция – согласование высокого выходного сопротивления транзистора с малым сопротивлением громкоговорителя (рис. 83). Кто же берет на себя эту роль выходного трансформатора? Никто. Просто выходной каскад собран по схеме ОК, а одна из главных ее особенностей – низкое выходное сопротивление. Таким образом, в какой‑то степени пожертвовав усилением (схема ОК усиливает хуже, чем ОЭ), удается обойтись без выходного трансформатора.

Несколько слов о «мелких» особенностях схемы (рис. 104–6 ).

В цепь эмиттера транзистора Т1 включено два резистора, причем только один из них зашунтирован конденсатором. Этот резистор R4 выполняет уже знакомые нам обязанности в системе термостабилизации, а второй резистор – R5 – является элементом обратной связи. Причем не только связи, охватывающей первый каскад, – на резистор R5 через R13C9 подается напряжение обратной связи с выхода усилителя и таким образом появляется цепочка обратной связи, охватывающая сразу все усилительные каскады.

Отрицательная обратная связь хотя и уменьшает общее усиление, зато в значительной степени снижает искажения, особенно те, что возникают в выходном каскаде в процессе «сшивания» сигнала. Одна из возможных причин таких искажений– некоторая неодинаковость параметров транзисторов, работающих в двухтактной схеме. Из‑за этой неодинаковости «половинки» выходного сигнала немного различаются и форма сигнала оказывается несколько искаженной.

Каким же образом отрицательная обратная связь снижает искажения, исправляет форму сигнала? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно вспомнить, что искажение формы сигнала, по сути дела, означает появление в сигнале новых гармоник, новых синусоидальных составляющих. Так было и при умышленном искажении формы – при выпрямлении переменного тока и детектировании. Так получается и при усилении.

По цепи отрицательной обратной связи новые, появившиеся в результате искажений гармоники подаются на вход усилителя в такой фазе, что они сами себя ослабляют. Мощность этих гармоник на выходе усилителя оказывается меньше, чем она была бы без обратной связи. Одновременно, конечно, ослабляются и полезные составляющие, из которых должен складываться неискаженный сигнал, но это дело поправимое. Чтобы скомпенсировать эту вредную деятельность отрицательной обратной связи, можно увеличить уровень сигнала, поступающего на вход усилителя, может быть даже добавив для этого еще один каскад.

Отрицательная обратная связь в усилителях НЧ, особенно в двухтактных усилителях, работающих в классах АБ и Б, находит очень широкое применение: отрицательная обратная связь позволяет сделать то, что никакими другими средствами не достигается, – она позволяет уменьшить искажения формы сигнала, уменьшить так называемые нелинейные искажения.

Отрицательная обратная связь позволяет выполнить еще одну важную операцию – осуществить регулировку тембра, то есть в нужном направлении изменить частотную характеристику усилителя. Эта характеристика показывает, как меняется усиление с изменением частоты сигнала.

Для идеального усилителя частотная характеристика – это просто прямая линия: усиление на всех частотах у такого усилителя одинаково. Но у реального усилителя частотная характеристика загнута, завалена в области самых низких и самых высоких частот. Это значит, что низшие и высшие частоты звукового диапазона усиливаются хуже, чем средние частоты. Причины появления таких завалов частотной характеристики могут быть разными, но корень у них общий. Неодинаковое усиление на разных частотах получается потому, что в схеме имеются реактивные элементы – конденсаторы и катушки, сопротивление которых меняется с частотой.

Существует много способов исправления частотной характеристики, в том числе и введение частотно‑зависимых элементов в цепь обратной связи. Пример таких элементов – цепочка R13C9 в нашем усилителе. Сопротивление этой цепочки с уменьшением частоты растет (Воспоминания № 13 и № 16), обратная связь уменьшается, и благодаря этому создается некоторый подъем частотной характеристики в области низших частот.

В усилителе имеется еще несколько цепей отрицательной обратной связи. Это конденсатор С6 , соединяющий коллектор транзистора Т2 с его базой; резистор R12 , который подает на базы выходных транзисторов не только постоянное смещение, но еще и некоторую часть выходного сигнала; цепочка, которая создает обратную связь третьего каскада со вторым, но уже не по переменному, а по постоянному току (такая обратная связь повышает термостабильность усилителя).

Громкоговоритель включен в коллекторные цепи выходных транзисторов через разделительный конденсатор С4 . Сопротивление звуковой катушки в данной схеме может составлять 6–10 ом. Усилитель развивает мощность до 100 мвт при напряжении входного сигнала около 30–50 мв.

Существует довольно большое число схем бестрансформаторных усилителей на транзисторах разной проводимости. В большинстве из них в выходном каскаде используют составные транзисторы, то есть в каждое плечо включают два транзистора. Отсутствие трансформаторов и уменьшение числа разделительных конденсаторов позволяет в таких усилителях получить очень хорошую частотную характеристику. Однако начинающему радиолюбителю этот выигрыш достается довольно дорогой ценой – бестрансформаторные усилители, да еще с составными транзисторами, не всегда просто наладить. И поэтому, если у вас еще нет большого опыта в налаживании транзисторной аппаратуры, лучше собрать усилитель по классической двухтактной схеме с трансформаторами (рис. 45).

Еще одна двухтактная схема с трансформаторами приведена на рис. 104–7 . Главная особенность усилителя – фиксированное от отдельной батареи Б2 смещение на базу первого каскада Т1 . Благодаря этому коллекторный ток транзистора Т1 остается практически неизменным при уменьшении напряжения коллекторной батареи вплоть до 3,5 в. С нижней части делителя R4R5 , включенного в эмиттерную цепь Т1 , подается смещение на базы транзисторов выходного каскада. И поэтому при уменьшении коллекторного напряжения смещение транзисторов Т3Т4 не меняется. В результате усилитель работает при пониженном напряжении, хотя и с меньшей выходной мощностью (при 3,5 в – 20 мвт), но без искажений.

Ток, потребляемый от батареи Б2 , не превышает 500 мка.

В усилителе имеется простейший регулятор тембра R6С5 и цепь обратной связи R8С8 , снижающая искажения. Резистор R9 необходим для того, чтобы при выключении Б2 (может случиться так, что Вк2 , разомкнет цепь на какие‑то доли секунды раньше, чем Вк1 ) транзистор Т1 не оказался с «висящей базой» (рис. 89). Конденсаторы С7С 6 – элементы отрицательной обратной связи, предотвращающие самовозбуждение на сверхзвуковых частотах. Ту же задачу выполняет конденсатор С1 .

Трансформаторы Тр1 и Тр2 взяты от приемника «Альпинист» (таблица 12). Громкоговоритель с сопротивлением звуковой катушки около 6 ом.

При коллекторном напряжении 9 в усилитель развивает мощность 180 мет и потребляет от батареи Б2 ток не более 20–25 ма. Если нужно повысить выходную мощность, можно включить в качестве Т3 и Т4 мощные транзисторы, например П201. В этом случае нужно уменьшить в два раза R7 и подобрать R5 с таким расчетом, чтобы общий коллекторный ток покоя Т3 и Т4 составлял 15–25 ма. Для мощных транзисторов нужен другой выходной трансформатор, например, с такими данными: сердечник сечением около 3,5 см2(Ш17х17); первичная обмотка 330 + 330 витков ПЭ 0,31, вторичная обмотка 46 витков ПЭ 0,51. С транзисторами П201 усилитель развивает выходную мощность 1,5–2 вт.

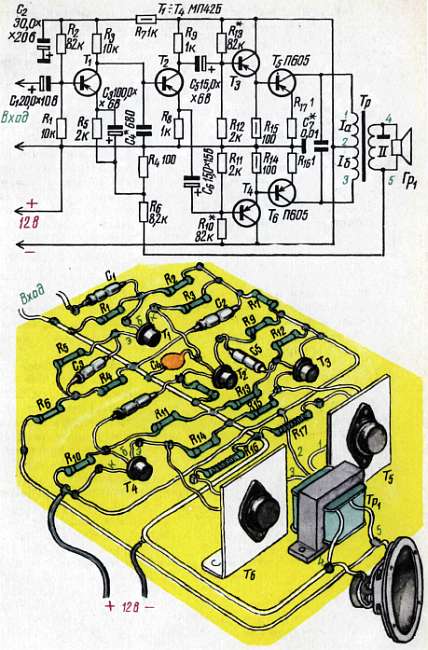

На рис. 110 приведена схема усилителя НЧ с выходной мощностью 2,5–3 вт. Его второй каскад – фазоинвертор с разделенными нагрузками. После него следуют два совершенно одинаковых эмиттерных повторителя (Т3, Т4 ), каждый из которых подает сигнал на свое плечо двухтактного выходного каскада. Для громкоговорителя с сопротивлением звуковой катушки 5 ом выходной трансформатор может иметь следующие данные: сердечник сечением 3 см2; обмотка 1 – 2х200 витков ПЭ 0,33, обмотка II – 100 витков ПЭ 0,8.

Рис. 110. Усилитель НЧ с выходной мощностью 2,5–3 вт.

Налаживание всех усилителей НЧ сводится к подбору режимов транзисторов. Для двухтактных схем желательно предварительно подобрать для обоих плеч транзисторы с близкими параметрами: коэффициентом усиления по току β и обратным током коллектора Iко . Если все детали исправны и схема собрана правильно, то усилитель, как правило, сразу начинает работать. И единственная серьезная неприятность, которая может обнаружиться при включении усилителя, – это самовозбуждение. Один из способов борьбы с ним – введение развязывающих фильтров (аналогичных R14C5 в схеме рис. 104–6 ), которые предотвращают связь между каскадами через источники питания (рис. 77). С другими способами борьбы с самовозбуждением мы познакомимся в следующем разделе книги, после того, как выясним некоторые подробности превращения усилителя в генератор.

Дата добавления: 2016-02-24; просмотров: 2604;