Термический и ледовый режим рек и озер

Температура воды

В реках и озерах колебания температуры воды влияют не только на ледовые явления, но также на химические и биологические процессы (растворимость газов, скорость химических реакций, жизнедеятельность организмов), на вязкость воды а, следовательно, на сопротивление движению и процессы переноса о осаждения наносов. Температура воды учитывается при хозяйственном и бытовом ее использовании (в технических целях, для орошения, рекреации).

Теплообмен водной массы с атмосферой и ложем определяет термический и ледовый режимы рек. К составляющим теплообмена водной массы относятся: радиационный баланс, турбулентный теплообмен с атмосферой, теплообмен с ложем и грунтовыми водами, теплообмен при фазовых превращениях воды, а также выделение теплоты трения движущейся жидкости (диссипация энергии). Изменение баланса перечисленных составляющих во времени приводит к изменению температуры воды.

Реки. Весной, при увеличении радиационного баланса и поступления теплоты из атмосферы, температура воды в реках повышается. По мере снижения радиационного баланса, когда потери тепла водной массой за счет испарения, теплообмена с атмосферой и ложем превышают радиационный нагрев, температура воды понижается.

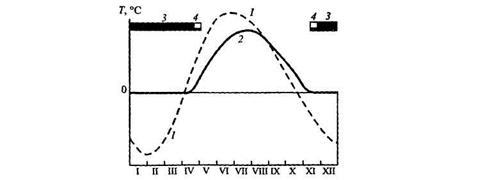

Рис. 3.52. Типичное изменение температуры воздуха (1) и воды (2) для рек умеренного климата; 3 – ледостав, 4 – ледоход (I–XH – месяцы) [19]

В условиях умеренного климата температура воды в реках изменяется по сезонам года. Зимой под ледяным покровом температура воды близка к нулю градусов. В теплое время года температура воды следует за температурой воздуха с некоторым запаздыванием (рис. 3.52).

Максимальная летняя температура воды примерно на 4 – 6°С меньше максимальной температуры воздуха. Средняя годовая температура воды в реках существенно выше, чем средняя годовая температура воздуха, что вполне понятно – температура воды зимой не опускается ниже 00, тогда как зимние температуры воздуха, например, в Восточной Сибири, могут опускаться до –50°С, и ниже.

Помимо сезонных колебаний, наблюдаются и суточные изменения температуры воды в реках. Минимальная температура воды наблюдается обычно в утренние часы, максимальная – в 15–17 ч (максимум температуры воздуха обычно наступает на 1–2 ч раньше). На больших реках суточный ход температуры воды обычно не превышает 1–2 °С, тогда как на малых реках он может быть больше.

Пространственные изменения температуры воды малых и средних рек подчиняются широтной зональности на равнинах, и высотной поясности – в горах.Известно подчиняющееся широтной зональности изменение температуры воды вдоль течения крупных рек. Большие реки, текущие с юга на север, несут много тепла, согревая прибрежную территорию, что особенно проявляется осенью.

Вследствие турбулентного перемешивания температура воды по ширине и глубине реки изменяется незначительно (0.1 °С на горных 1 – 2 °С на равнинных реках). Однако иногда можно заметить более существенные различия в температуре воды на стрежне и у берегов, особенно на мелководьях.

«Тепловое загрязнение» речных вод наблюдается в местах сброса отработанных вод промышленными предприятиями и тепловыми электростанциями.

В озерах и прудах, где скорости течения ничтожны, основным фактором, определяющим распределение по глубине температуры воды, является ее плотность. Как известно, вода имеет наибольшую плотность при 4°С, к этой температуре она и приближается на больших глубинах в озерах умеренного пояса. Верхние слои воды в теплое время года нагреваются за счет солнечной радиации и конвекции, а в зимнее время охлаждаются вследствие значительных потерь тепла. В соответствии с этим в зимнее время температура будет увеличиваться с глубиной от нуля градусов на нижней кромке льда до 4° С на достаточной глубине. Летом наблюдается обратная стратификация (рис. 3.53). Весной и осенью наблюдается гомотермия – одинаковая температура и соответственно плотность по всей толще воды, благоприятствующая перемешиванию.

В озерах тропического пояса почти весь год бывает прямая стратификация, холодного (полярного) пояса – обратная.

Аналогичная или близкая к ней картина наблюдается и в водохранилищах. В глубоких водохранилищах умеренного пояса температура глубинных слоев всегда будет близка к 4° С. Это обстоятельство надо иметь в виду при водозаборе в оросительную систему. Очевидно, водозабор следует осуществлять по возможности из близких к поверхности слоев во избежание поступления в каналы холодной воды.

Рис. 3.53. Распределение температуры по глубине озера [15]:

а)– зимой; б)–летом

Дата добавления: 2016-02-10; просмотров: 2306;