Основные черты режима рек. Для рек Северо-Западного района характерно смешанное питание; преобладает снеговое питание (менее 50%) и примерно в равной доле участвуют талые

Для рек Северо-Западного района характерно смешанное питание; преобладает снеговое питание (менее 50%) и примерно в равной доле участвуют талые, дождевые и грунтовые воды. В соответствии с этим гидрографы рек района характеризуются высоким весенним половодьем, формирующимся за счет таяния снега, летней и зимней межени, которые при обильном грунтовом питании относительно обеспечены водой, и осенним паводком, образующимся за счет дождей и достигающим в редких случаях размеров весеннего половодья. Бывают, впрочем, и аномальные годы, когда при обложных летних дождях наблюдается довольно высокая водность рек в течение всего летне-осеннего периода. На крайнем юго-западе района, в бассейне Немана, как результат оттепелей, характерными являются зимние паводки.

В качестве примера, характеризующего изложенное выше, по ряду рек района приведены данные в табл. 38.

Таблица 38. Источники питания и внутригодовое распределение стока некоторых рек Северо-Западного района

| Река | Доля питания в % от годового стока | Внутригодовое распределение стока в % от годового | |||||

| снеговое | дождевое | грунтовое | весна | лето | осень | зима | |

| Тосна Луга Западная Двина Неман | 40 40 46 35 | 36 23 18 35 | 24 37 36 30 | 47 43 55 40 | 13 15 15 18 | 30 27 19 23 | 10 15 11 19 |

По мере удаления от северо-восточных границ района на юго-запад, к бассейну Немана, доля снегового стока в питании рек уменьшается, тогда как дождевое и грунтовое питание, наоборот, увеличиваются.

При обильных осадках реки района отличаются относительно высокой водностью. Средние величины модулей стока составляют 6-9 л/сек км2, за исключением Валдайской, Невельско-Городокской, Судомской и некоторых других возвышенностей, где норма достигает 10-12 л/сек км2; в низменных и заболоченных равнинах относительная водность более низка. В пределах района наименьшим стоком характеризуются реки, текущие по обширной Волхово-Ильменской низменности.

Максимальный сток на реках наблюдается весной, т. е. в периоды наиболее интенсивного поступления талых вод, причем максимумы весенних половодий являются довольно высокими.

В табл. 39 приведены данные, характеризующие максимумы стока весенних половодий за период наблюдении от 30 до 50 лет.

Обращают на себя внимание низкие максимумы стока на озерных реках (Нева, Свирь, Волхов) и высокие максимумы рек, стекающих со склонов Валдайской возвышенности (Кунья). По своим значениям максимумы, образованные талыми снеговыми водами, превышают дождевые максимумы и лишь на очень малых бассейнах может редко наблюдаться обратное явление.

Летом и зимой сток на более или менее значительных реках сильно уменьшается, однако на большинстве водотоков не падает ниже 1,0-1,5 л/сек км2 и лишь в пределах Волхово-Ильменской низменности понижается до 0,5 л/сек км2. На малых реках минимумы стока могут быть ниже приведенных величин, причем на очень малых водотоках, площади водосбора которых не превышают 100 км2, наблюдаются случаи пересыхания и перемерзания.

Таблица 39. Максимальные модули стока весенних половодий на наиболее значительных реках Северо-Западного района (за 30-50 лет)

| Река | Пункт | Площадь водосбора, км2 | Максимальные модули стока, л/сек км2 |

| Свирь | Мятусово | 19,6 | |

| Нева | Петрокрепость | 16,0 | |

| Сясь | Яхново | ||

| Волхов | Гостинополье | 33,6 | |

| Ловать | Холм | ||

| Кунья (приток Ловати) | Медово | ||

| Западная Двина | Усть-Горяне | ||

| Неман | Шмаленинген | 57,0 |

Резкие колебания стока обусловливают значительные колебания уровня воды в реках. Во время весенних половодий подъемы воды (исключая озерные реки) составляют 4-6 м, а на отдельных водотоках (Ловать) достигают 10-12 м над меженным уровнем. При этом реки выходят из берегов и затопляют свои широкие поймы. Летом и зимой уровни занимают наиболее низкое положение в году.

На ледовом режиме рек района существенно сказывается близость моря. Поэтому чем ближе территориально реки находятся к морскому побережью, тем позднее они замерзают и ранее вскрываются. На северо-востоке района реки (Свирь и Волхов) замерзают в середине ноября, а на его крайнем юго-западе (Неман) - только в конце декабря. Вскрытие происходит в обратном порядке: оно начинается в конце марта на юге и заканчивается в середине апреля на северо-востоке. Продолжительность ледостава, таким образом, колеблется от 100 до 150 дней. На реках бассейна Немана в отдельные годы с мягкими зимами (примерно в 25% всех случаев) устойчивого ледостава может и не быть. Толщина льда также заметно уменьшается в направлении на юго-запад.

На порожистых участках pp. Невы, Свири, Наровы и др. в большом количестве образуется внутриводный лед, иногда сильно забивающий их русла и образующий зажоры. Особенно часты зажоры на Неве, где они иногда приносят большой ущерб народному хозяйству. Зажоры на Западной Двине сильно осложняют работу Кегумской гидроэлектростанции. В периоды весеннего ледохода на многих реках наблюдаются заторные явления.

При значительной залесенности и заболоченности речных бассейнов эрозионная деятельность вод проявляется слабо. Поэтому реки большею частью имеют малую мутность - в среднем не более 50 г/м3. Большая часть твердого стока (85-95%) проходит весной, в период половодья.

Характерным является также весьма слабая минерализация речных вод, не превышающая обычно 100 мг/л растворенных, в воде веществ. Воды мягкие и относятся к гидрокарбонатному классу; в редких случаях минерализация повышается до 520 мг/л, а жесткость - до 28°, что связано с местными геологическими условиями и наблюдается на реках, обильно питающихся водами карстового Силурийского плато (pp. Кикенка, Систа, Коваши и некоторые другие). Характерным почти для всех рек является повышенное содержание органических веществ в воде.

Озера

Территория Северо-Западного района относится, так же как и Карелия, к озерному краю. Уже одно это показывает, что озера играют весьма заметную роль в общем гидрографическом облике данной территории. Наряду с такими крупными озерами, как Чудско-Псковское и Ильмень, здесь имеется большое количество средних и малых водоемов. В одной только б. Псковской губернии О. Л. Шкапский в 1912 г. насчитал до 1500 озер. Около 1500 озер учтено также на территории Латвийской ССР. Общее же число озер превышает 5-6 тыс. Такое скопление озер связано с историей развития рельефа: сравнительной "молодостью" его современной поверхности, позже других районов Европейской части СССР освободившейся от ледникового покрова. Этому способствуют также и современные физико-географические условия, характеризующиеся избыточным поверхностным увлажнением. Связь озер с четвертичным оледенением как бы подчеркивается почти полным совпадением южной границы озерной области с южным краем последнего оледенения.

Сравнительно слабо врезанная речная сеть еще не успела после отступания ледника понизить уровень озер или выполнить наносами их котловины.

Однако степень озерности и характер озер района существенно отличны от района Карелии. В то время как в Карелии степень озерности составляет в среднем около 10%, а местами достигает 20% и более, здесь озерность обычно не превышает 1-3%. В Карелии большинство озер имеет тектоническое происхождение, здесь же преобладают озера, образовавшиеся в результате аккумулятивной и эрозионной деятельности ледника. Котловины озер приурочены главным образом к понижениям .между моренными грядами и холмами или они образованы в результате подпруживания речных долин ледниковыми отложениями. Существенно отличной является и форма озер. В большинстве случаев это небольшие, округлой формы водоемы со слабо развитой береговой линией; они имеют плоские берега, небольшие глубины, не превышающие, как правило, 5-10 м, и плоский рельеф дна. На дне озер часто залегают мощные отложения ила (сапропель).

Чудско-Псковское озеро относится к числу крупнейших озер Европейской части СССР; площадь водной поверхности его равна 3550 км2, что меньше площади только двух, расположенных здесь озер - Ладожского и Онежского.

Озеро имеет большое народнохозяйственное значение. С Чудским озером связаны три крупные проблемы: устройство непрерывного Чудско-Балтийского водного пути, мелиорация прилегающих к нему обширных заболоченных пространств и рыбо-хозяйственное использование.

В озеро впадает свыше 30 притоков, из которых главнейшими являются р. Великая, впадающая с юга, и р. Эмайеги (Эмбах), текущая с запада; общая площадь их водосбора составляет до 75% всего водосбора озера. Из озера вытекает р. Нарова.

Чудско-Псковское озеро состоит из трех, более или менее обособленных частей, имеющих самостоятельные наименования. Северная и. самая большая его часть носит название Чудского озера, южная, меньшая по размерам - Псковского озера, а пролив, соединяющий эти два водоема, именуется Теплым озером. В табл. 40 приводятся основные сведения об этих трех озерах.

Таблица 40. Размеры отдельных частей Чудско-Псковского озера

| Озеро | Площадь, км2 | % к общей площади озера | Наибольшая глубина, м |

| Чудское Псковское Теплое | 2670 710 170 | 75 20 5 | 10,7 5,4 14,6 |

При сравнительно больших размерах, Чудско-Псковское озеро относится к числу мелководных водоемов. Оно имеет плоское дно, выполненное мощным серым илом. Наибольшая глубина равна 14,6 м и расположена в самом узком месте Теплого озера.

В озере имеется значительное число островов, из которых самыми большими являются о. Перисар, расположенный в южной части Чудского озера, и о. Колпин - в Псковском озере; примерно в центре последнего находится и группа Талабских островов (Белова, Залита и Талавенец). Береговая линия озера имеет плавные очертания и образует только один значительный залив - Раскопельский, используемый в качестве удобной базы для стоянки судов. Почти всюду к низким берегам озера, сложенным в основном торфяником, прилегают обширные низменные и заболоченные пространства, затопляемые в периоды весенних подъемов уровня. При наиболее значительных разливах площадь затопления достигает 1000 км2.

Вдоль северного и восточного берегов Чудского озера тянется песчаный вал, местами поросший лесом (сосна). Чудско-Псковское озеро относится к числу хорошо проточных озер. Ежегодный приток воды в него равен примерно половине водной массы озера. Водный баланс озера складывается следующим образом:

Приход воды:

Осадки на поверхность озера - 560 мм, или 1,9 км3

Приток поверхностных и грунтовых вод - 3150 мм, или 11,2 км3

Расход воды:

Сток из озера - 3390 мм, или 12 км3

Испарение с водной поверхности - 320 мм, или 1,1 км3

Вода в озере пресная, слабо минерализованная; по сравнению с другими большими озерами она имеет малую прозрачность (около 2,5 м), что объясняется значительным количеством взвешенных наносов, приносимых реками, а также развитием планктона.

Термический режим озера не отличается от режима многих других мелководных озер зоны умеренных широт. Вследствие сравнительно малой глубины озеро довольно быстро прогревается на всю глубину и также быстро охлаждается.

В зимний период наблюдается обратная температурная стратификация, причем придонные слои воды имеют температуру примерно 1,5°. Вследствие малой глубины озера вода при волнении в летнее время перемешивается до дна, а поэтому температура ее мало изменяется по вертикали; постепенно повышаясь, в июле температура достигает 19-21° во всей толще слоя воды. Чудское озеро, обладающее большой водной массой, осенью охлаждается несколько медленнее по сравнению с Псковским и Теплым озерами. Псковское и Теплое озера обычно замерзают раньше, чем Чудское. В последнем же еще долгое время в средней части остается открытой обширная полынья. При замерзании в тихую погоду на месте этой полыньи образуется гладкий, прозрачный лед (по-местному - яснина).

Зимой в ледяном покрове образуются трещины (по-местному- рубцы); они бывают двух видов: мелкие (до 15 см), не проникающие через всю толщу льда, и глубокие, с открытой водной поверхностью.

Мелкие трещины возникают при резком колебании температуры, особенно после устойчивой погоды. В течение зимы наблюдается неоднократное расхождение и схождение краев льда у трещин. Края их часто находят друг на друга, обламываются и из обломков льда вдоль трещин образуется ледяной вал (порог). Нагромождения льда, или ломины, встречаются обычно у берегов и на мелких местах, а трещины - в более глубоких участках озера (рис. 62).

Рис. 62. Расположение ломов и порогов на Чудско-Псковском озере в зиму 1912/13 г.

В связи с частым затоплением низменных заболоченных пространств побережья, в 1931-1934 гг. разрабатывался проект понижения уровня озера путем расчистки истока р. Наровы. К осуществлению проекта было приступлено, но дело не доведено до конца.

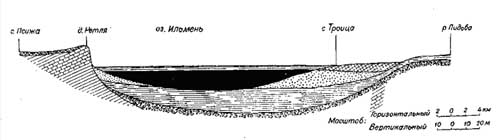

Оз. Ильмень расположено среди Приильменекой низменности. Геологические данные о строении котловины озера показывают, что первоначально оно обладало довольно глубокой (свыше 20 м) впадиной, которая с течением времени была почти совершенно заполнена мощными отложениями ила (рис. 63).

Рис. 63. Поперечный разрез через котловину оз. Ильмень.

В озеро впадает большое число рек: Мета, Ловать, Пола, Полнеть, Шелонь и др.; сток осуществляется по Волхову. При большой приточности и малой емкости котловины озеро сменяет полностью свои воды до 6 раз за год, вследствие чего регулирующее влияние его на режим р. Волхова невелико.

В настоящее время оз. Ильмень представляет собой мелководный водоем, глубина которого обычно не превышает 3-4 м в прибрежной зоне и 6-10 м в центральной части. Оно обрамлено низкими заболоченными берегами, затопляемыми при подъеме уровня воды, в результате чего площадь зеркала водоема сильно колеблется (табл. 41).

Таким образом, при высоком уровне площадь зеркала увеличивается почти в 3 раза, а объем до 9 раз. Вообще среди других водоемов оз. Ильмень отличается большой амплитудой колебания уровня воды, достигающей за многолетний период 7,4 м. Такая амплитуда является необычной для озер; она объясняется тем, что площадь самого озера по сравнению с площадью водосбора очень невелика (они относятся как 1 : 90). В связи с постройкой Волховской гидроэлектростанции уроненный режим озера изменился, так как подпор от плотины гидроэлектростанции при низких уровнях распространяется до оз. Ильмень. Во время сильных ветров высота волны на озере может достигать 1-2 м.

Таблица 41. Размеры площадей и объемов оз. Ильмень в зависимости от уровня воды

| Уровень | Площадь,км2 | Объем воды, млн. м3 |

| Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень | 770 1100 2200 | 1400 - 12000 |

Вода озера в своей массе имеет желтоватую окраску, которая в зависимости от времени и места наблюдений, а также от состояния погоды меняется от светло-зеленоватого до буроватого оттенка. Прозрачность воды очень мала, что объясняется перемешиванием водной массы во время волнения до дна.

Летом вода озера сильно прогревается на всю глубину. По вертикали температура воды почти не меняется; термическое расслоение (стратификация) наблюдается только в периоды длительной штилевой погоды, когда разность температуры в поверхностных и придонных слоях достигает 4,4°. Средняя месячная температура воды на поверхности в летнее время (июль-август) довольно высока (18-20°) и приближается к температуре воздуха, иногда даже превышает ее на 0,5-1,0°.

В общем, вследствие малой глубины озера в ходе температуры воды за теплую половину года наблюдается довольно близкая согласованность с ходом температуры воздуха.

Охлаждение озера происходит довольно быстро. Зимой при обратной температурной стратификации разность температуры поверхностных и придонных слоев достигает 3,0-3,2° благодаря тому, что придонные слои согреваются теплотой ила. В течение зимы по той же причине температура придонных слоев повышается, достигая максимума примерно в марте.

Средние и малые озера района. Особенно много озер среди моренных возвышенностей: Валдайской, Невельско-Витебской, Судомской, Литовско-Белорусской и др.

Из числа наиболее значительных можно отметить озера Выртс-Ярв и Лубенское, расположенные на территории Эстонской ССР.

В западной части Ленинградской области известны Череменецкое озеро (площадью около 15,5 км2), поблизости от г. Луги, и большие мелководные озера Самро (40 км2) и Сяберское (19,4 км2). Здесь же расположены две более или менее значительные группы озер: 1) Кингисеппская группа, куда входят мелководные озера (площадью в 5-10 км2): Копанское, Глубокое, Бабинское и Хабаловское; 2) озера Кургаловского полуострова: Липовское (5,6 км2) и Белое (3,6 км2).

Большое число озер (Малый Вяз, Ясское, Езерище и др.) расположено в верхней части бассейна р. Великой. Верховья Западной Двины также изобилуют озерами, из которых наиболее значительными являются Охват-Жаденье, Жижицкое, Себежское, Освейское и Нарочь.

На побережье Финского залива расположен ряд лагунных озер, образовавшихся в результате полного или частичного отчленения от него мелководных бухт и заливов. В числе их находятся озера-лагуны: Курское (б. Куришгаф), в которое впадает река Неман, и Висленское (б. Фришгаф), принимающее воды Прегеля и Вислы. В местах близкого залегания к поверхности известняков встречаются озера карстового происхождения, котловины которых образовались в результате химического растворения пород. К таким районам относится Обонежье - водораздельная полоса между Онежским и Белым озерами. Из числа водоемов этой группы могут быть названы следующие, периодически исчезающие озера: Долгозеро, Шихозеро, соединяющиеся подземным стоком с Онежским озером, Кузимозеро и Канское, связанные таким же образом с Белым озером. Сюда же относятся озера Ундозеро, Глухое, Сухое и некоторые другие. Размеры карстовых озер обычно невелики - площади не превышают 4-5 км2, а глубины составляют 12-18 м.

Вода из котловин карстовых озер может совершенно исчезать, уходя через поноры. Дно таких опорожненных озер иногда используется под сенокосы и пашни.

Среди водоемов Северо-Западного района довольно большую группу составляют озера, встречающиеся среди болот и болотных массивов. Происхождение озер этого типа связано с жизнью самих болот. Иногда их называют озерами вторичного происхождения, подчеркивая этим связь с прежним озером, на месте которого образовалось болото.

Размеры и глубины этих озер небольшие. Дно сильно заилено. Нередко моховой покров затягивает поверхность озер, оставляя лишь местами небольшие открытые участки (окна или окнища). Особенно много озер такого типа встречается среди болот Волхово-Ильменской низменности, в частности среди Полистовского болотного массива, расположенного в бассейне р. Полисти.

Дата добавления: 2016-02-04; просмотров: 1915;