Гродненский и Лидский замки

Для многих европейцев Беларусь ныне предстает в образе «последнего оплота социализма», а между тем в период Средневековья у неё был более возвышенный имидж – «страна замков». Именно замковые и иные оборонительные сооружения встречались на белорусских землях почти через каждые 20–30 км пути. Современные туристы, особенно из соседних государств, охотно посещают Мирский и Несвижский замки. Но помимо этих двух популярных достопримечательностей, в стране сохранилось немало иных, не менее интересных, поистине легендарных архитектурных шедевров прошлого.

В целом само понятие «замок» не всегда имело одинаковое значение. В древних городах замком часто называли укрепленное место, являвшееся крепостью и служившее для защиты жителей от неприятеля. Замками также именовали все виды укреплений или резиденций знатных людей. Дворцово‑замковая культура, основные традиции которой перенимались с Запада, на белорусских землях получила особое развитие в период существования Великого Княжества Литовского и, позже, Первой Речи По‑ сполитой. Основная часть такого рода достопримечательностей сохранилась на территории бывшей Западной Беларуси, а точнее в Гродненской и Брестской областях.

Заочный экскурс по замковым сооружениям мы начнём с территории Понеманья, или, другими словами, той части современной Гродненской области, связанной с рекой Неман, которая в древности именовалась Чёрной Русью и Литвой.

Последнее название сохранялось в обиходе вплоть до XX столетия, поскольку именно там зарождалась, переживала расцвет и приходила в упадок первая весьма масштабная и достаточно жизнеспособная «версия» европейского союза наций и государств – Великое Княжество Литовское, Русское и Жамойтское, зачастую для простоты именуемое просто Великим Княжеством Литовским (ВКЛ) либо Литвой. Подчеркнём, что к современной Республике Летува (Lietuva) оно имеет лишь опосредованное отношение, ведь её тогдашние земли (Жамойтия, или Самогития – если на латыни) никогда не играли ключевой роли в данном государстве, да и языком делопроизводства, литературы, межнационального общения в ВКЛ был старобелорусский язык. Несмотря на то, что принадлежность лавров первенства в отношении Великого Княжества в наши дни усиленно оспаривают не только современные летувисы (они упорно требуют, чтобы по‑русски все называли их «литовцами»), но и поляки, историческая правда убедительно показывает, что ядро тогдашнего могущественного государства было заложено все‑таки предками нынешних белорусов.

Ныне областной центр, а ранее важный оборонительный, культурный и торговый пункт Чёрной Руси, город Гродно возник из небольшой крепости на территории расселения западных славян. Эта крепость, первоначально имевшая вид земляных укреплений с частоколом и специальными срубами, неоднократно перестраивалась и превратилась в мощный каменный замок, который сегодня называют Старым.

В XIII–XIV веках овладеть гродненским замком неоднократно и безуспешно стремились крестоносцы Тевтонского ордена. Даже английские рыцари специально переправлялись через Ла‑Манш, чтобы «под знаменем святого Георгия» – покровителя всех крестоносцев – испытать судьбу под неприступным замком, известным всей рыцарской Европе.

Распри*между двумя амбициозными родственниками – князем Великого Княжества Литовского Витовтом (1350–1430) и его двоюродным братом Ягайло (1350–1434), ставшим польским королём под именем Владислав II – в 1390 году привели под стены Гродно новую беду: замок, которым владел Витовт, 50 дней выдерживал осаду королевского войска и был повреждён. Спустя восемь лет сильный ночной пожар обратил замок в пепел. После этого решено было в дальнейшем деревянных укреплений не строить. На пепелище вырос новый, каменный замок, на долю которого также выпало немало испытаний.

Уже в 1402 году крестоносцы проверили его на прочность, и он с достоинством выдержал все штурмы. И немудрено, ведь для своего времени он был исключительно мощным сооружением.

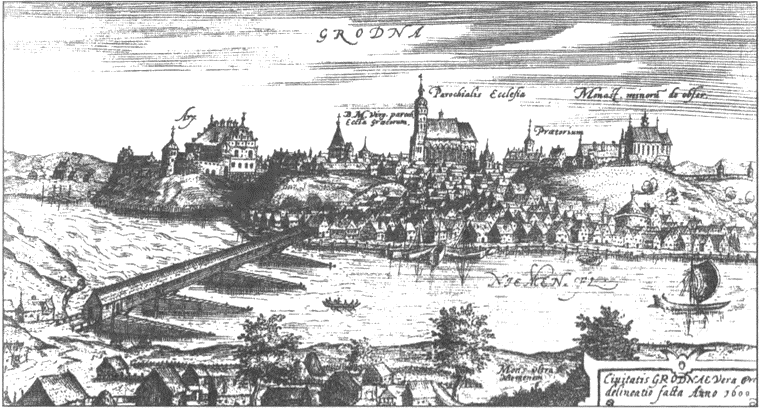

Гродненская панорама на старинной гравюре

Замок с пятью башнями возвели по периметру холма, его стены, толщина которых местами достигала трех метров, образовывали неправильный треугольник. 50‑метровый сухой ров отделял замок от города.

В 1540 году город Гродно получил королевскую привилегию в виде Магдебургского права. Этот факт, среди прочего, предполагал, что у города должен был появиться свой герб. Основой для изображения герба стал скачущий олень, между ветвистых рогов которого сияет золотой крест. Между прочим, этот герб до сих пор является официальным символом города, а с его появлением связано любопытное предание. Якобы жил некогда в этих краях бесшабашный рыцарь по имени Губерт. Праведностью и благочестием он не отличался, а из всех развлечений предпочитал охоту. И вот однажды именно на охоте с рыцарем случилось нечто невероятное, что в корне изменило всю его жизнь. Выслеживая в лесу оленя невиданной красоты, Губерт, предвкушая скорую добычу, вознамерился было убить животное выстрелом из лука, как вдруг олень застыл посреди поляны, словно вкопанный, а меж его рогов заблистал золотой крест. Испуганный рыцарь принял это видение за Божье знамение, спешно прервал охоту и вернулся домой в глубоких раздумьях. Последние привели к тому, что вскоре бывший гуляка раздал своё состояние бедным, а сам стал священником, ежедневно и неустанно молящимся за спасение всякой живой души.

Существовал ли такой рыцарь на самом деле, нам неведомо, но вот то, что город Гродно облюбовал в качестве своей резиденции другой, воистину доблестный воин, неоспоримо. Речь идёт о великом полководце венгерского происхождения, имя которого заставляло трепетать Ивана Грозного. Иштван Батори (1533–1586), он же Стефан Баторий, или же – по‑нашему, Степан Батура. Ему, князю Трансильвании, великому князю литовскому и королю тогдашней Речи Посполитой (с 1576 года), настолько приглянулся город, что он не упускал повода бывать тут вновь и вновь.

Король Стефан Баторий

Поговаривают, впрочем, что была и другая причина для таких визитов – в Гродно Стефан Баторий укрывался от взоров супруги Анны Ягеллон, бывшей старше его на десять лет, и находил усладу в объятиях своей пассии – дочки лесничего, родившей ему сына. Именно в Гродно монарх встретил не только любовь, но и внезапную смерть, точная причина которой до сих пор остается загадкой. Удивительно, что в своём завещании Стефан Баторий пожелал быть похороненным именно в городе над Неманом. Однако судьба распорядилась иначе: его останки перенесли в польский город над Вислой – Краков, где на знаменитом Вавельском холме покоятся короли Речи Посполитой.

В период трагической войны 1654–1667 годов, которую знаменитый польский писатель Генрик Сенкевич, лауреат Нобелевской премии по литературе 1905 года, назвал «Потопом», гродненский замок полностью разрушили беспощадные завоеватели из Московского княжества. По распоряжению городского старосты замок восстановили, но в начале XVIII века, во время Северной войны, его сооружения вновь подверглись яростному огню.

В январе 1706 года войска шведского короля Карла XII внезапно появились под Гродно и блокировали находившиеся здесь на постое российские войска. Российское командование не решилось дать сражение шведам, слывшим до Полтавской битвы непобедимыми. После долгих споров решили дождаться ледохода и, прикрывшись от противника плывущим льдом, отступить на юг. В апреле, в день православной Пасхи, российский генерал‑фельдмаршал Г.Б. Огильин дал старт военной операции. В этот день лёд на Немане уже «шёл с пел и кой силой». В войсках осталось лишь по одному трехфунтовому орудию на батальон. Все остальные пушки русские солдаты сбросили в Неман. Вероятно, это делалось с моста, который в то время находился между Старым и Новым замком. Было затоплено не менее 65 пушек, благодаря чему армии удалось оторваться от шведов и благополучно уйти на Украину.

Потом разгневанный потерей значительной части своей артиллерии Пётр I неоднократно приказывал поднять со дна речного затопленные в Гродно орудия. Но задача оказалась не из лёгких. Во‑первых, у отряда князя Голицына, которому это было поручено, элементарно не хватало ни опыта, ни ресурсов для подобного рода работ. Во‑вторых, неожиданно выяснилось, что часть пушек каким‑то неимоверным способом уже извлекли из вод Немана и …успешно продали на «чёрном рынке» смекалистые местные жители. Казалось бы, с момента затопления пушек не прошло и года, но – как говорится, кто не успел, тот опоздал.

В середине XVIII века по проекту архитектора из Саксонии напротив Старого гродненского замка вырос Новый, теперь уже дворец, ставший летней королевской резиденцией королей Речи Посполитой – конфедеративного государства, объединявшего Польское королевство и Великое Княжество Литовское. На первом этаже находилась стража, кладовые, канцелярия, сокровищница и архив. Второй этаж дворца занимали королевские покои, богато украшенные шлифованным гипсом, каменной резьбой и изразцами, с окнами с тонкими наличниками и полами, выложенными керамическими и мраморными плитками.

Самым значительным историческим событием, произошедшим во дворце, стал последний сейм Речи Посполитой в 1793 году, на котором был утвержден очередной раздел этого государства между Россией и Пруссией.

После присоединения Гродно к Российской империи новые власти устроили во дворце госпиталь, казармы и даже офицерское казино, а Старый замок поневоле нес лишь вспомогательную функцию. Тем не менее оба замка, наряду с фрагментами оборонительных стен, княжеских покоев, мостом, замчищем и словно застывшей на краю обрыва уникальной Коложской церковью оборонительного типа, сегодня входят в число главных достопримечательностей самого западного (и «прозападного») города Беларуси.

Исторически сложилось так, что район, находившийся у подножья Замковой горы, получил название Подзамче, как и одноименная улица, которая с набережной вела к монастырю. Другая улица, серпантином спускавшаяся от Замковой вниз к Городничанке, – носила название Старозамковая. Но с годами на Старозамковой не осталось ни одного жилого дома, и это название перестало существовать. А живописная набережная реки Неман, на которую взирают стены обоих замков, была обустроена еще в 30‑е годы XX века. Тогда же появилась и лестница между замковыми холмами, получившая название «Лестница любви», ибо здесь любят устраивать романтические свидания молодые пары.

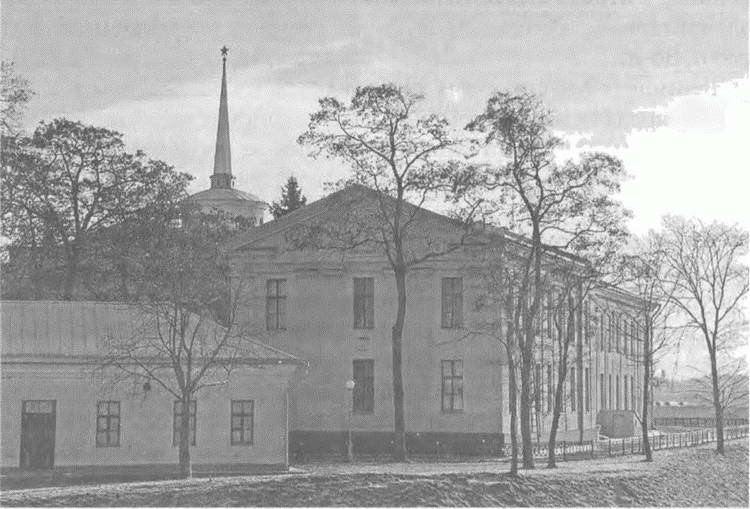

Новый замок в Гродно в наши дни

Нельзя обойти вниманием еще одно любопытное сооружение в Гродно, выполнявшее некогда роль фамильного дворца одного из белорусских магнатов. Это находящийся неподалёку от обоих замков …пивзавод. А дело было так – после того, как дворец в силу ряда обстоятельств перестал использоваться по прямому назначению, его облюбовали местные купцы и задействовали в качестве склада, пока в городе не появился предприимчивый австриец Йозеф Кунц. По его инициативе в 1877 году здание преобразовали в пивоварню, где в котельной размещались паровые котлы (сохранились до сих пор!), а в огромных подземельях бывшей обители магнатов стояли бочки, в которых происходил процесс ферментации янтарного напитка. Позже завод пережил целый ряд реконструкций и смен собственников, последний из которых намерен возродить традиции гродненского пивоварения и вдохнуть новую жизнь в старинное здание.

Вообще, многие гродненские достопримечательности, особенно – таинственные подземелья представляют собой не только отличный плацдарм для искателей приключений, но и весьма перспективный, хотя пока неосвоенный объект для вложения инвестиций.

Среди старожилов Гродно бытует легенда, что когда‑то в городе существовал подземный ход под рекой Неман. В XIX веке якобы один из исследователей гродненской старины нашел его и с факелом спустился глубоко под землю, но дальше пройти не смог, так как ход к тому времени был затоплен водами реки. Следов колодцев и подземных ходов современными археологами пока не найдено, но это не значит, что их вовсе не существовало. Во всяком случае, местные знатоки убеждены в обратном.

Кстати, в пятнадцати километрах от Гродно, между деревнями Вертелишки и Озёры, рядом с дорогой, которая получила название Смоленской, находится пресловутая Лысая гора. Это место, где, по преданию, ведьмы собирались на шабаш, расположено на возвышенности в лесном массиве. Узнать его несложно – трасса круто уходит влево, образуя зигзаг. Наши предки сделали его с умыслом: как бы чего плохого в дороге не вышло. А около упомянутой деревни Озёры расположено ещё одно мистическое место – Чёртово озеро. Вода в нём чистейшая, но чёрная – из‑за торфяных залежей. В ближайших окрестностях не обитают ни животные, ни птицы. Лишь редкие исследователи да неутомимые искатели сокровищ Наполеона периодически наведываются сюда, ведь, по слухам, Чёртово озеро – одно из вероятных мест захоронения (точнее, затопления) этого клада…

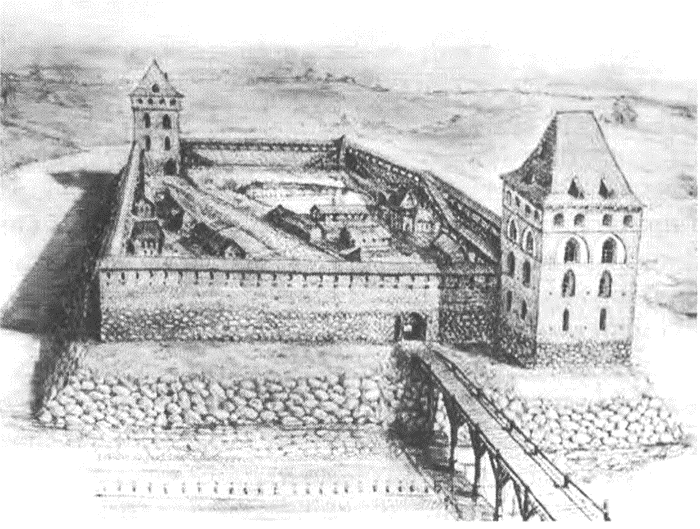

Однако нас в первую очередь интересуют замки, поэтому мы направимся на северо‑восток от Гродно, чтобы изучить следующий важный форпост на территории Великого Княжества Литовского. Он был заложен в городе Лида в 1323 году по приказу великого князя Гедимина. Строительство замка продолжалось в течение пяти лет с использованием новейших по тому времени достижений фортификационной техники. На южной стене замка до наших дней сохранились древние бойницы. Они предназначались для стрельбы из луков и арбалетов, а позже – из легкого огнестрельного оружия.

Археологические и письменные источники свидетельствуют, что на нижнем этаже башни находилась тюрьма, выше – суд и архив. Жилые помещения занимали верхние этажи. Лестница для подъема располагалась в толще стены.

В замок вели три входа: два с восточной стороны и один с южной. На территории замка находилась церковь, жилые и хозяйственные постройки.

Вообще‑то, если верить гипотезе нашего знаменитого историка Адама Киркора (1818–1886), Лида была столицей отдельного княжества на границе славянских и балтских земель, а князь Гедимин велел строить замок на месте уже существовавших ранее укреплений. Эта версия представляется вполне достоверной.

За века своего существования Лида и ее замок не раз отбивали приступы врагов. В частности, зимой 1394 года на город напали крестоносцы. В этом походе приняли участие английские рыцари во главе с графом Бэдфордом, а также французский отряд. Однако захватчики остались ни с чем: жители сами сожгли свои дома и, укрывшись в замке, мужественно отразили все вражеские штурмы.

К слову, героическая борьба местного населения с крестоносцами вдохновила выдающегося композитора Константина Горского (между прочим, уроженца славного города Лида!) на создание одной из самых загадочных опер современности под названием «Маргер».

В конце XIV века по соседству с замком в юрте проживал изгнанный из Золотой Орды хан Тохтамыш – потомок легендарного Чингизхана, скрывавшийся на белорусской земле от грозного полководца Тамерлана (Тимура). А с 1434 по 1443 год замок служил прибежищем для еще одного изгнанника – Довлет‑Хаджи Гирея, который с помощью Казимира IV, великого князя Литовского, смог стать ханом перекопских татар.

Как и всякий старинный замок, Лидский не обходится без своих уникальных легенд. Одна из них гласит, что когда‑то сюда пришли девять монахов‑францисканцев проповедовать христианство. Но местные жители‑язычники, отвергая новую религию, убили незваных миссионеров и сбросили тела в яму у замка. На этом месте выросли стройные сосны. Go временем лидчане всё же приняли христианство. Сосны никто не рубил. Но однажды крестьянин отсек ветку, а из нее выступила кровь. С той поры уже ни один человек не осмеливался поднять руку на эти деревья.

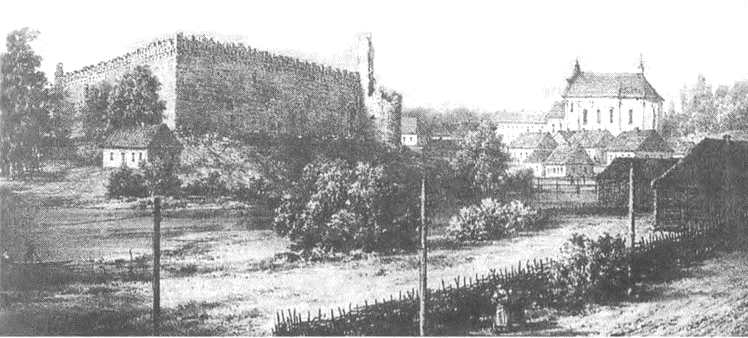

Город Лида на литографии А. Мисеровича, выполненной по рисунку Н. Орды

Другая легенда связана с рыцарями‑захватчиками, которые в декабре 1394 года осаждали цитадель. Обороной командовал князь Дмитрий Корибут. Он велел своим воинам защищать укрепление до последней капли крови, а сам сбежал через потайной ход. Все дружинники честно сложили головы в бою. С тех пор их призраки бродят по старинным галереям замка.

А вот уже не легенда, а подлинный исторический факт – в 1422 году в замке пировали по случаю бракосочетания 71 ‑летнего короля Ягайло с 17‑летней Софией Гольшанской, ставшей его четвёртой женой. Само бракосочетание состоялась в Новогрудке, но отмечать его приехали именно сюда – в Лидский замок. Пир стоял горой! Молодая весёлая девушка своей энергичностью раздражала престарелого мужа, он даже советовался со своим сватом Витовтом, как можно молодую супругу «утихомирить». Оба не придумали ничего лучшего, чем давать юной королеве меньше еды.

Несмотря на то что жена годилась мужу во внучки, она смогла сделать то, чего не удалось ни одной из трех предыдущих жен: родила ему троих сыновей – Владислава, Казимира и Казимира‑Андрея. Правда, некоторые современники и особенно современницы утверждали, будто бы юной королеве помогали изведать счастье материнства безвестные молодые рыцари. Дело дошло до судебного разбирательства, но королеву оправдали. Она дала честное слово, а короли и королевы, как известно, никогда не врут. Как бы там ни было на самом деле с отцовством, многочисленные потомки белорусской княжны породнились почти со всеми королевскими династиями Европы.

В 1590 году город Лида получил Магдебургское право. Кроме традиционных, город удостоился и дополнительных прав, касавшихся торговли: было разрешено проводить две большие ярмарки, приуроченные к праздникам, и обыкновенные – каждую субботу. Получение Магдебургского права влекло за собой и определенные обязанности. В частности, от горожан потребовали построить ратушу, школу, мосты, выложить улицы каменной брусчаткой. Город заметным образом преобразился, но, к сожалению, спокойная жизнь длилась недолго, ведь Лида по‑прежнему оставалась лакомым куском для захватчиков.

В 1659 году российский воевода Иван Хованский бросил 20‑тысячную армию на осаду Лидского замка. К тому времени уже был взят штурмом Несвижский замок, без боя сдался Новогрудский замок, и только Лидский оказал достойное сопротивление. Захватчики подожгли его и засыпали колодцы.

А во время Северной войны в 1702 году войска шведского короля Карла XII разрушили все, что чудом уцелело после предыдущего пожара. С тех пор замок потерял свое оборонительное значение, хотя ещё и в 1794 году в нем укрывались участники восстания под руководством Тадеуша Костюшко.

Попытки реставрации замковых стен предпринимались в Лиде не единожды. Последняя реконструкция замка, проведенная уже в текущем столетии, вызвала множество критических откликов и среди специалистов, и простых горожан. Тем не менее, он по‑прежнему остается главной достопримечательностью города, а любители исторической реконструкции регулярно оживляют дух Средневековья организацией рыцарских турниров и тематических театрализованных представлений на фоне могущественных многовековых стен.

Всего же в рамках действующей государственной программы «Замки Беларуси» задекларировано восстановление 38 замков, дворцов и замчищ по всей республике. Что из задуманного удастся реализовать – покажет время.

Глава 3.

ОЖИВШИЕ ТАЙНЫ СТАРИННЫХ РУИН:

Гольшаны и Крево

Путешествуя по замкам Беларуси, обязательно нужно заглянуть в два небольших, но поистине легендарных места Гродненской области – это деревни Гольшаны и Крево. Провинциальные ныне, в былые времена эти населённые пункты славились на всю Европу не только великолепием своих замковых комплексов, но и целым рядом произошедших тут важных исторических событий. А богатству живших в здешних окрестностях магнатов завидовали даже короли!

Деревня Гольшаны считается одним из наиболее мистических мест Беларуси. Датой её основания принято считать 1280 год, когда князь Гольша, основатель рода Гольшанских, пересёк местную реку и на самом высоком холме в округе решил основать замок. Однако от этого первичного замкового сооружения ничего не осталось. Объяснение этому факту даёт местное предание, согласно которому прекрасная девушка из знатной семьи полюбила обычного крестьянина. Родители, разумеется, были категорически против такого мезальянса. Тогда влюблённые решили обвенчаться тайно. Однако всё тайное, как правило, становится явным, и когда об этом стало известно матери девушки, разгневанная княгиня воскликнула: «Да провались оно всё пропадом вместе с этим замком!» То ли от действия этого спонтанного проклятия либо просто из‑за каких‑то проектных недоработок, замок действительно обрушился. На его месте выросло городище, а вместо домов – курганы, которые по сей день возвышаются в округе.

Кстати, старожилы Гольшан вспоминают, что еще полвека назад на замковом холме была видна трещина в земле большой глубины. Что, впрочем, неудивительно, ведь в этом месте проходит локальный тектонический разлом.

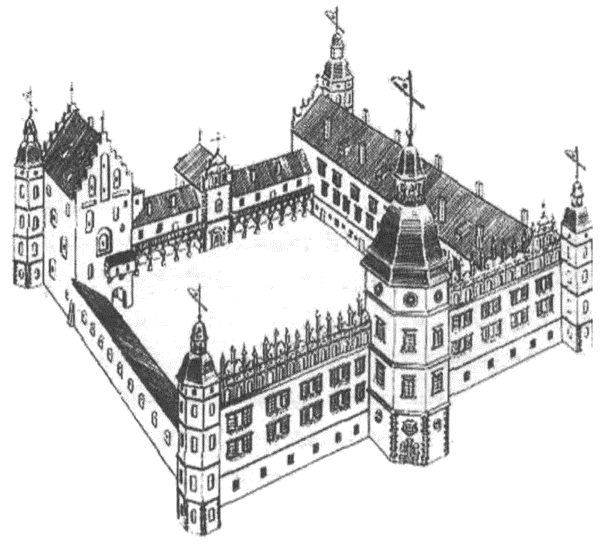

Отважные гольшанские князья принимали участие в Грюнвальдской битве 14 июля 1410 года и за это получили герб в виде щита с короной наверху, поделённого на части с изображениями Центавра, Погони, Труб и Леливы (шестиугольная звезда над месяцем). А в конце XVI века, когда последняя наследница рода Гольшанских вышла замуж за подканцлера Великого Княжества Литовского, Русского и Жамойтского Павла Стефана Сапегу (1565–1635), началось глобальное переустройство местечка – там был сооружён костёл с монастырём францисканцев и шикарный замок, спроектированный под влиянием голландско‑фламандской архитектуры. К сожалению, Павел Сапега не имел прямых наследников, что впоследствии привело к веренице смены владельцев замка.

Величественное трёхэтажное здание окружали валы и рвы, заполненные водой речки Гольшанки, протекающей рядом. Такая фортификационная система была широко распространена в ВКЛ в XVI–XVII вв. Внутреннее убранство Гольшанского замка было изысканным: роскошная настенная живопись, витражи из стекла, полы, выложенные плиткой, по‑особому украшенные печи. Зодчие того времени называли этот замок каменным цветком, быть может, потому, что он был необычно декорирован, а под землёй находились громадные сводчатые подвалы.

Слухи о сокровищах, зарытых в окрестностях Гольшан, имеют под собой реальную основу. В 1976 году неподалёку от замка был найден клад из 836 золотых монет чеканки XIV–XV веков. Однако, согласно поверью, на территории замка, как и в близлежащем городище, искать клады опасно, так как эти места считаются проклятыми.

Здешние краеведы всегда готовы поделиться с приезжими будоражащими кровь легендами. Одна из них гласит, что давным‑давно бедный парень Гремислав Валюжинич полюбил знатную красавицу Анну‑Гордиславу Гольшанскую, которая ответила ему взаимностью. Об их тайных встречах узнал отец девушки, который, придя в ярость, приказал замуровать юношу в замковой стене. С тех пор по округе бродит тень Чёрного Монаха (так прозвали привидение местные жители).

Компанию этому одинокому привидению периодически составляет другой призрак – Белой Дамы, также возникший благодаря жестокому замуровыванию. Он обитает по соседству – в старинном монастыре францисканцев. Предание утверждает, что четыре столетия назад, когда подканцлер Сапега выделил деньги на строительство кляштора (католического монастыря), он потребовал закончить работу к определённому сроку. Поначалу работа у строителей спорилась, но по непонятным причинам одна из стен монастыря трижды обрушивалась. Тогда рабочие решились на безумный поступок и постановили, что тот, кто первым заглянет утром на стройку, будет в качестве жертвы замурован в злосчастную стену. Напрасно всю ночь молился недавно женившийся молодой каменщик – именно на его супругу пал этот скорбный жребий. Всё же монастырь был успешно достроен, хотя несчастья на этом не кончились…

Уже в XX веке, при проведении каких‑то работ, в кладке монастыря действительно обнаружили останки женского скелета. Зловещую находку рабочие наспех закопали где‑то на краю деревни и вскоре … скоропостижно скончались один за другим. Вдоль пресловутой стены вновь образовалась глубокая трещина, а обиженный призрак в белых одеяниях продолжает будоражить покой наших с вами современников и тех любопытных энтузиастов, которые, шутки ради, остаются переночевать в здании монастыря. Говорят, что кое‑кто из таких смельчаков выходил на утро из монастыря в состоянии шока и с поседевшими волосами.

Так, например, прораб, ответственный за реставрацию монастыря, однажды ночью наблюдал сам себя со стороны, при этом кто‑то всё время щипал его за шею. Кроме того, незадолго до рассвета мужчина увидел, что его тело стоит на коленях перед кроватью, а голова лежит отдельно на подушке. Вот страху‑то натерпелся от пережитого видения!

А известный белорусский фотограф Владимир Богданов рискнул снять в комнатке монастыря таинственное пятно, в очертаниях которого можно было увидеть силуэт Белой Дамы. Когда проявил плёнку, он онемел: кадр был перекошен градусов на тридцать.

Примерно так выглядел замок в Гольшанах при Сапегах

Несладко пришлось и саркастично настроенной группе белорусского телевидения, снимавшей под новый год фильм о привидениях. Последний сюжет делался в подземелье монастыря на импровизированных подмостках. Девушку, игравшую Белую Даму, кто‑то незримый толкнул в грудь, и она упала на пол; пришлось среди ночи вызывать хирурга, чтобы накладывать швы на рассечённую голову пострадавшей.

После пребывания в монастыре художника и реставратора Алеся Пушкина на втором этаже осталась памятная надпись следующего содержания: «Здесь, в этой келье, с 5 до 13 августа 2000 года трудился раб божий А. Пушкин, и ему, грешному и недостойному, в ночь на 6.08.2000 явилась Белая Дама». Художник хорошо известен в богемной среде своим чувством юмора, но в этом случае ему, похоже, было не до шуток.

Иначе говоря, немало загадочных событий произошло и по сей день продолжает происходить в местечке Гольшаны. Все это вдохновило выдающегося белорусского писателя Владимира Короткевича (1930–1984) на сочинение мистического детектива «Чёрный замок Ольшанский», а режиссёра Михаила Пташука (1943–2002) – на создание одноименного фильма, хорошо знакомого каждому любителю отечественного кинематографа.

Владимир Короткевич так описывал вид Гольшанского замка:

«Мрачное сооружение. Местный валунный гранит, багрово‑коричневый с копотью, почти черный. Ну, и вокруг вода. А немного поодаль костёл со звонницей. Он более поздний. Начало семнадцатого века. И все это вместе порождает в тебе что‑то гнетущее, тяжелое, мрачное. Как будто проклятие на нём какое‑то, как будто привидения там до сего времени блуждают».

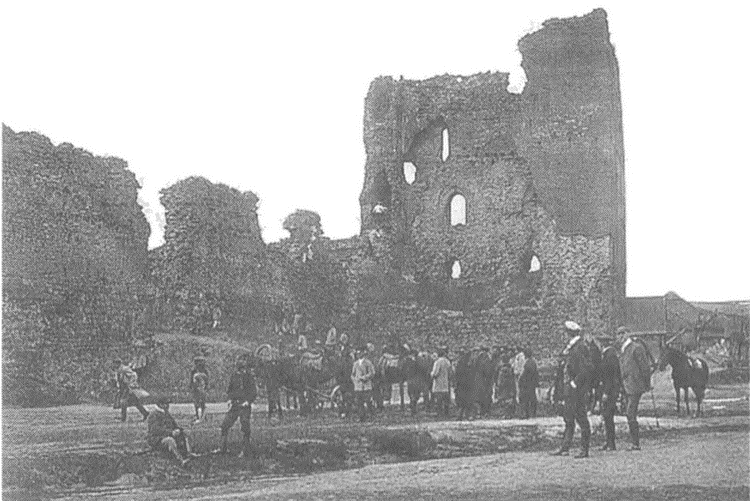

Развалины замка и сейчас вызывают гнетущее чувство. Но не от трепета перед обитающими тут призраками, а от удручающего вида старинных руин, крайне нуждающихся в охране и консервации. К сожалению, от былого великолепия ничего не осталось.

Замок сильно пострадал во время Северной войны, а потом … кто только не растаскивал кирпичи из его стен! Начало этому недостойному занятию положил российский помещик Александр Горбанев, начавший распоряжаться экспроприированным замком после подавления восстания 1830 года, в котором приняли участие Сапеги. Вместо сохранения уникального комплекса Горбанев бесцеремонно распродавал кирпичи из его стен.

Руины Гольшанского замка

Руины дворца в Гольшанах

С приходом советской власти, считавшей замки пережитком буржуазного прошлого, процесс уничтожения памятника истории приобрёл гигантский масштаб. Молодёжь и рабочие в доброволъно‑принудительном порядке разбирали замок, чтобы снабдить материалами возводящиеся рядом коровники и дом культуры. Комсомольцы‑добровольцы даже устроили из этого недостойного занятия своеобразную эстафету, бросив звонкий клич: «Собираем кирпичи на коровник! Кто больше – пойдёт на каникулы раньше остальных!». Этот деструктивный разгул на стенах замка продолжался до тех пор, пока случайно упавший кирпич не повлек смерть одного из «передовиков» социалистического соревнования.

И наконец, уже в наши дни, несмотря на наличие традиционной таблички «Охраняется государством», на элементы замковых стен неоднократно зарились местные аборигены, чтобы удовлетворить свои хозяйственные нужды.

К счастью, находятся и более цивилизованные граждане, в полной мере осознающие уникальность Гольшан, стремящиеся сохранить хотя бы то немногое, что осталось от былых времён. Не дремлют и мистические охранники замка – за посягательства на легендарное наследие князей и магнатов они время от времени подвергают хулиганов совсем не призрачному, а вполне реальному наказанию!..

Князь Кейстут

Чуть восточнее Гольшан располагается старинное поселение Крево с руинами еще одного средневекового замка, основанного в XIV веке князем Гедимином, который отправил сюда своего сына Ольгерда с руководящей миссией. Мощные замковые стены, расположенные в неправильном прямоугольнике, обрамлялись по диагонали двумя башнями.

В темницу одной из них (Княжеской) был брошен брат Ольгерда, князь Кейстут. Его посадил туда собственный племянник Ягайло, соперничавший с ним в борьбе за трон Великого Княжества. По приказу Ягайло Кейстута задушили здесь 15 августа 1382 года, за четыре года до подписания в замке одного из самых известных документов в истории Беларуси – Кревской унии – династического союза между Великим Княжеством Литовском и королевством Польским.

Схожая участь была уготована и сыну Кейстута – Витовту, попавшему в руки Ягайло вместе с отцом. Его содержали в одном из помещений третьего яруса Княжеской башни. Вырваться из плена князю помогла его жена Анна, которой были разрешены свидания с мужем. Во время одного из таких свиданий Анна посоветовала мужу переодеться в платье сопровождавшей ее служанки. Так он и спасся. Ну, а служанку, разумеется, убили. Можно подумать, что ее кто‑то спрашивал о согласии на спектакль с переодеванием.

Так выглядел Кревский замок в былые времена

Властолюбивый Ягайло в итоге все же стал не только великим князем литовским, но и королем Речи Посполитой, а Кревская уния стала самым первым шагом на долгом пути объединения двух государств в конфедерацию. Это произошло только через 183 года после Кревы.

В 1433 году замком завладел мятежный магнат Свидригайло, также претендовавший на великокняжеский престол. «И приде ко Креву, – сообщает летопись, – стояша два дни, взяша Крево мурованы и сожже, а людей много посекоша и в полон поведоша».

В 1564 году именно в Кревском замке скрылся от опалы Ивана I розного «первый русский диссидент» – князь Андрей Курбский (1528–1583), здесь происходили многочисленные события, судьбоносные не только для белорусских земель, но и для всей Европы.

В период Первой мировой войны этот средневековый объект держал длительную оборону в буквальном смысле на передовой. Через деревню Крево проходила линия фронта между русской и немецкой армиями. Стены замка, оказавшегося на немецкой стороне, были встроены в первую линию германской обороны. При этом расположенные по соседству каменные храмы также оказались на передовой, но по разные стороны фронта: костёл – на немецкой, церковь – на российской. Сегодня, глядя на эти объекты, легко представить, насколько близко располагались позиции, разделённые речкой Кревлянкой и рядами колючей проволоки.

На замковой и прилегающей территории развернули позиции немецкие 379‑й и 3‑й пехотные полки. Личный состав, дежуривший в замке, укрывался в оборудованных помещениях под прикрытием старых стен, наблюдатели поднимались наверх по оборудованным лестницам.

Согласно плану действий на 1917 год, командование русской армии начало подготовку очередного решительного наступления, которое предполагалось вести именно в районе замка. Операцию готовили серьезно – к месту прорыва было стянуто около 800 орудий различного калибра. На позиции под Крево даже доставили через Мурманск и Владивосток с заводов в Англии и Америке пушки с дальностью стрельбы более 20 км. Всем батареям выделили дополнительное количество боеприпасов для проведения артподготовки, способной разрушить мощные укрепления. К началу лета подготовка вышла на завершающий этап. Операцией, длившейся четыре дня, лично руководил командующий Западным фронтом генерал‑лейтенант Антон Деникин. Несмотря на усиленную атаку, из‑за которой была почти полностью разрушена восточная стена замка, желаемого эффекта операция не принесла. Дальнейшее наступление оказалось невозможным, спустя пару дней немцы вернули себе утраченные позиции.

Вскоре в России произошла революция, а в декабре 1917 года в поселке Солы, что неподалеку, было подписано соглашение о перемирии. Замок, с достоинством выполнивший миссию неприступного форпоста, был в очередной раз брошен на произвол судьбы.

После заключения Рижского мирного договора в 1921 году Крево оказалось в составе молодого польского государства. Понимая историческую ценность даже тех печальных руин, которые остались после обстрела русской артиллерии, польские власти провели в 1929 году консервацию остатков Княжеской башни. Но до полноценной реставрации дело тогда так и не дошло. С установлением советской власти на территории Западной Беларуси древнее сооружение едва не уничтожили окончательно, ведь на государственном уровне состояние замка никого не волновало.

Кревский замок в конце XIX века

Сейчас под девизом «Крево forever!» здесь периодически проводятся мелкие реставрационные работы и тематические слёты.

Славится это место и своими легендами, в том числе о храме, ушедшем под землю под тяжестью людских грехов; о подземном ходе, ведущем прямо в Вильню (нынешний Вильнюс); о том, что с заходом солнца руины оживают, а в их окрестностях начинают бродить таинственные тени, слышатся цоканье копыт, конское ржанье, звон мечей, а случайных прохожих пугает внезапно появляющаяся из ниоткуда собака‑призрак… Не удивительно, что это место притягивает многочисленных туристов, которые гуляют вдоль древних развалин, любуются превосходным видом с Юровой горы, с интересом рассматривают языческое капище и камень‑оберег – один из четырех, лежавших на въезде в Крево, чтобы защитить его жителей от бед и болезней.

К сожалению, для полноценного сохранения историко‑культурного наследия страны одних оберегов и надежд недостаточно. Поэтому консервация руин Кревского и Гольшанского замков, соответствующее обустройство туристско‑рекреационной зоны на прилегающих к ним территориях должны стать приоритетными задачами культурной политики современного белорусского государства.

Глава 4.

ДОРОГАМИ КНЯЗЕЙ, МАГНАТОВ И ПОЭТОВ:

Дата добавления: 2016-02-02; просмотров: 1042;