Эндокринная система

Наряду с вегетативной нервной системой имеется вторая коммуникативная система для информационного обмена между отдельными органами – эндокринная система. Так же как и вегетативная нервная система, она регулирует и координирует функции органов. Различие между двумя системами состоит в способе и скорости передачи информации. В то время как нервная система направляет свои сигналы, закодированные в виде электрических импульсов, по нервным волокнам к отдельным органам, эндокринная система использует химический «язык» для того, чтобы общаться с органами. Нервный импульс имеет преимущество в большой скорости, химический же «язык» в том, что хотя он и медленно приводится в действие, однако равномерно действует продолжительное время.

Химические продукты эндокринной системы называются гормонами. Их вырабатывают клетки эндокринных желез (рис. 4). В теле человека вырабатывается более 50 различных гормонов. Они регулируют давление, обмен веществ, обеспеченность энергией и минеральными солями, содержание кальция и сахара в крови, функции половых органов.

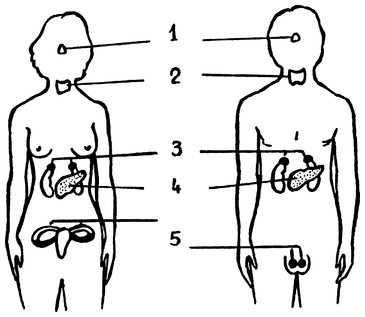

Рис. 4. Железы эндокринной системы:

1 – гипофиз; 2 – щитовидная железа; 3 – надпочечники;

4 – поджелудочная железа; 5 – половые железы

Гипофиз находится в головном мозг, управляет всей эндокринной системой, но в то же время управляем со стороны гипоталамуса. Кроме того что гипофиз выделяет различные гормоны для стимуляции и управления другими железами, он также оказывает преимущественное влияние на рост, развитие, обменные процессы, регулирует деятельность желез внутренней секреции.

Щитовидная железа находится перед и по обе стороны трахеи. Гормоны щитовидной железы регулируют рост и процесс обмена веществ. Это гормоны всеобщего действия, и их действие сказывается почти на всех функциях организма.

Паращитовидные железы представляют собой четыре органа величиной с горошину на задней стороне щитовидной железы. Вырабатываемый ими гормон регулирует обмен кальция и фосфора в организме.

Поджелудочная железа расположена в брюшной полости позади желудка. Вырабатываемый ею гормон, известный всем инсулин, способствует обмену углеводов в тканях и таким образом понижает содержание сахара в крови.

Надпочечники прилегают непосредственно к верхнему полюсу каждой почки и состоят из двух образований: коры (наружный слой) и расположенного внутри мозгового вещества. Кора надпочечника вырабатывает несколько гормонов, влияющих на минеральный обмен, углеводный обмен, защитные реакции организма, работоспособность мышц; некоторые гормоны действуют так же, как и половые. Во внутренней ткани надпочечников вырабатываются адреналин и норадреналин, они возбуждающе действуют на симпатическую нервную систему.

Половые железы (яичники у женщин и яички у мужчин) – гормоны, вырабатываемые здесь, влияют на вторичные половые признаки (например, женские грудь и бедра; борода у мужчин), деятельность половых органов, на психические процессы.

Об эндокринной системе можно рассказать много интересного, но моя задача – дать основные понятия. Поэтому перейдем к очень важной теме, на которой я остановлюсь немножко больше, поскольку именно знание этой темы дает лучшее понимание моего метода очистки организма.

Кровь

Кровь имеет очень важное значение для функционирования организма. Кровь переносит кислород и другие важные вещества к тканям, а взамен выводит углекислоту и другие отработанные продукты, которые могут отравлять организм. Кровь помогает также разрушать микроорганизмы, вызывающие различные заболевания. Кровь состоит из бесцветной жидкости, называемой плазмой, в которой плавают красные кровяные тельца, или эритроциты, белые кровяные тельца, или лейкоциты, и очень мелкие клетки – тромбоциты.

Плазма содержит огромное количество химических веществ, необходимых для жизни организма: белки, углеводы, жиры, минеральные соли, ферменты, гормоны, витамины и др. В капиллярах все эти вещества переходят в ткани, а в плазму поступают образующиеся в процессе обмена веществ продукты, подлежащие удалению из организма. К ним относятся аммиак, мочевина, мочевая кислота, остаточный азот и др. Важной составной частью плазмы являются белки, которые разделяются на две основные группы: альбумины и глобулины. Альбумин можно сравнить с губкой в циркулирующей крови, которая удерживает воду в кровеносном потоке, не позволяя крови превратиться в желе. Уменьшение альбумина в крови приводит к тому, что часть воды из сосудов переходит в ткани, вызывая отеки . Глобулины выступают в роли антител при попадании инфекции. Иногда, когда есть опасность попадания инфекции, врачи искусственно вводят глобулин в кровь.

Эритроциты (красные кровяные клетки) – безъядерные клетки крови животных и человека. Переносят кислород из легких к тканям и углекислый газ от тканей к органам дыхания. В эритроцитах содержится гемоглобин, который легко соединяется с кислородом. В капиллярах гемоглобин отдает кислород тканям и присоединяет к себе углекислый газ. Из легких углекислота выделяется при дыхании в атмосферный воздух. Эритроциты – клетки, живущие недолго, через 3–4 месяца они разрушаются в кровяном русле, распадаясь на белковую часть – глобин и красящее вещество – гем. От молекулы гема отсоединяется желчный пигмент – билирубин, который выводится из организма. Остатки эритроцита с током крови переносятся в костный мозг и используются для образования новых эритроцитов. Эритроциты образуются в костном мозгу.

Лейкоциты (белые кровяные клетки) защищают организм от различных чужеродных частиц и болезнетворных микробов. Лейкоциты чувствительны к веществам, выделяемым бактериями. Они активно устремляются к микроорганизмам, могут выходить из кровяных сосудов в ткани и поглощать микробы, препятствуя дальнейшему распространению инфекции. В очагах повреждения погибшие лейкоциты скапливаются в виде гноя. Лейкоциты относятся к иммунной защите организма, они вырабатывают антитела, направленные на борьбу с чужеродными для организма веществами – аллергенами, вирусами, ядами, грибками, микроорганизмами. Все эти чужеродные вещества называются антигенами.

При попадании в организм антигена кровь вырабатывает именно для этого антигена антитела, уничтожая его. После перенесенного заболевания такие антитела остаются на длительный срок, иногда на всю жизнь. Этим объясняется невосприимчивость человека к некоторым заболеваниям, которыми он уже болел. В борьбе антитела с антигеном освобождается химическое вещество – гистамин, которое, расширяя кровеносные сосуды, вызывает различные аллергические реакции (насморк, слезоточение, резкое падение давления и др.). На этот случай кровь выделяет другие клетки – эозинофилы, которые убирают гистамин из организма.

Читателю должно быть понятно, что у людей, подверженных аллергическим реакциям, кровь недостаточно выделяет эозинофилов. Лейкоциты образуются в костном мозге, и средняя продолжительность их жизни 12 часов, а если они вовлечены в борьбу с бактериями, то 2–3 часа. 25 % белых кровяных телец составляют лимфоциты, которые вырабатываются в лимфатических узлах.

Лимфоциты играют жизненно важную роль в организме, обеспечивая ему естественный иммунитет к заболеваниям. Они вырабатывают антитоксины, которые выступают как противодействие разрушительному действию сильных токсинов, или химических веществ, выделяемых бактериями. Лимфоциты вырабатывают также антитела, которые не позволяют клеткам организма погибнуть от натиска бактерий.

Тромбоциты. Основная функция этих клеток – создание сгустков крови, необходимых для остановки кровотечения. Когда при травмах повреждается сосудистая стенка, тромбоциты моментально начинают разрушаться, образуя сгусток белка, называемый фибрином, который закупоривает сосуд. Свертываемость крови повышается под влиянием импульсов центральной нервной системы. Когда человек волнуется, в кровь поступает больше адреналина, который непосредственно ускоряет свертываемость крови.

Если учесть, что адреналин выделяется, как правило, при страхе, гневе, негодовании, а такие эмоции в течение тысячелетий появлялись при какой‑то реальной опасности, то становится понятно, почему это было актуально. В наше время по‑прежнему осталась связь эмоций с выделением адреналина. Не случайно поэтому довольно много болезней связано с образованием тромбов в крови.

Кровообращение

Система кровообращения поддерживает постоянную циркуляцию крови, а следовательно, обеспечивает снабжение всех клеток тела питательными веществами и кислородом и удаляет конечные продукты обмена. Главным распорядителем в этой системе является сердце.

Сердце

Сердце представляет собой большой мышечный орган в срединной части груди. Часто думают, что сердце находится с левой стороны тела, на самом же деле оно располагается по обе стороны от срединной линии, по больше сдвинуто влево, чем вправо. Работа сердца заключается в проталкивании крови по кровеносной системе. Кровеносные сосуды, идущие от сердца к органам, называются артериями, от органов к сердцу кровь несут вены. Вся сосудистая система человека условно разделяется на большой и малый круги кровообращения (рис. 5).

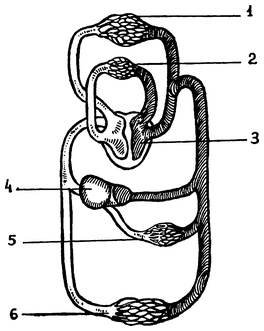

Рис. 5. Сосудистая система человека:

1 – кровоснабжение головы, легких, грудной клетки;

2 – кровоснабжение сердца; 3 – сердце; 4 – печень;

5 – кровоснабжение брюшной полости;

6 – кровоснабжение нижней части тела

Большой круг кровообращения начинается от левого желудочка сердца, который при своем сокращении проталкивает обогащенную кислородом артериальную кровь в аорту и далее в отходящие от нее артерии, артериолы, капилляры мозга, почек, печени, органов желудочно‑кишечного тракта, мышц, кожи и т. д. По венулам и венам кровь собирается в две большие полые вены, из которых она попадает в правое предсердие, где заканчивается большой круг кровообращения.

Малый круг начинается от правого желудочка сердца, откуда венозная кровь через легочные артерии поступает в легочные капилляры, в которых происходит ее насыщение атмосферным кислородом и избавление от избытка углекислоты. Из легочных капилляров обогащенная кислородом артериальная кровь собирается в легочные вены и оттуда поступает в левое предсердие. У здорового человека частота и сила сердечных сокращений изменяются в точном соответствии с потребностями организма. Оно регулируется с помощью нервной и эндокринной систем. Нервные влияния осуществляются через импульсы, поступающие по симпатическим и парасимпатическим нервам, эндокринные действуют через кровь, переносящую гормоны, например адреналин.

Дорогие читатели, возможно, вам покажется немного скучно разбираться в устройстве и функционировании организма, но вы должны понять, что путь к истинному здоровью и активному долголетию начинается с изучения самого себя . Кроме того, я стараюсь писать максимально упрощенным языком, делая акцент на главные функции описываемых систем и органов. Здесь я хочу обратить особое внимание читателя на кровообращение, и прежде всего на работу капилляров, так как это является ключевым моментом разработанного мною метода. Итак, идем дальше.

Артерии

Ударную волну крови, выбрасываемой сердцем при каждом сокращении, первыми принимают на себя аорта, сонные, подключичные и другие большие артерии. Их стенки имеют значительную толщину и содержат много эластичных волокон, благодаря чему обеспечивается непрерывность тока крови по сосудам, хотя она поступает из сердца толчками. Дело в том, что при сокращении сердца только часть энергии затрачивается на продвижение крови по сосудам, другая же часть энергии идет на растяжение стенок аорты и крупных артерий (создается эластическое напряжение).

Когда сокращение сердца заканчивается и наступает его расслабление, дальнейшее движение крови после первоначального толчка, заданного сердцем, происходит за счет спадения эластических стенок крупных сосудов. Вот почему нормальная эластичность артериальных стенок имеет огромное значение для кровообращения. Как только она уменьшается, работа сердца резко затрудняется. В более отдаленных от сердца средних и мелких артериях силы сердечного толчка и эластического напряжения стенок крупных артерий оказывается недостаточно для дальнейшего продвижения крови. Требуется собственное сокращение сосуда, что обеспечивается мышечными волокнами сосудистой стенки.

Такие кровеносные сосуды, в отличие от артерий эластического типа, называются артериями мышечного типа. Особенно выражена мышечная ткань в стенках артериол перед их переходом в капилляры. Мышечные волокна в стенках артериол расположены циркулярно, и поэтому они способны интенсивно сокращаться. Артериолы играют роль кранов. Когда какой‑либо орган работает, его артериолы расширяются и капилляры наполняются кровью; когда орган бездействует, артериолы сужаются и могут быть почти совсем закрыты, капилляры в это время пустеют.

Вены

Вены собирают кровь из капилляров и несут ее по направлению к сердцу. Обратному току венозной крови препятствуют клапаны, пропускающие кровь только по направлению к сердцу. Стенки вен гораздо тоньше, чем стенки артерий, в них меньше эластических мышечных волокон. В связи с этим даже при небольшом увеличении давления внутри вен они сильно растягиваются, и в них может скопиться большое количество крови. С возрастом из‑за ослабления венозных стенок емкость венозного русла значительно увеличивается, что способствует застою крови в капиллярах, венулах и венах.

Движение крови в венах происходит прежде всего благодаря разности кровяного давления в начале и в конце венозной системы. Однако эта разность сравнительно невелика, и для обеспечения нормального кровотока в венах требуются дополнительные воздействия. Главные из них – это сокращения скелетной мускулатуры при различных движениях тела и гладких мышц внутренних органов в процессе их деятельности. Большое значение имеет также присасывающее действие грудной клетки, которое возникает во время вдоха и усиливает прилив венозной крови к правому предсердию. Обобщим кратко циркуляцию крови в организме. Кровь начинает свой путь, выходя из левого желудочка через аорту. На этом этапе кровь богата кислородом, пищей, распавшейся на молекулы, и другими важными веществами, такими как гормоны. Далее кровь разветвляется на артерии, идущие к средней, верхней и нижней частям тела. Из артерий кровь идет в меньшие по размерам артериолы, которые ведут ко всем органам и тканям организма, в том числе и к самому сердцу, а затем разветвляются на широкую сеть капилляров. В капиллярах кровяные клетки выстраиваются в один ряд, отдавая кислород и другие вещества и забирая двуокись углерода и другие продукты обмена. Пройдя капилляры, кровь попадает в венозную систему. Она сначала попадает в маленькие сосуды, называемые венулами, которые эквивалентны артериолам. Кровь продолжает свой путь по малым венам и возвращается в сердце по венам, которые достаточно большие и заметны под кожей. Малый же круг кровообращения служит для коммуникации с легкими, чтобы получить там кислород и оставить углекислоту.

А теперь переходим к капиллярам, и здесь я хочу напомнить читателю об особом внимании.

Капилляры

Функции капилляров

Капилляры – мельчайшие сосуды, пронизывающие органы и ткани человека. Кровь в них осуществляет свои основные функции: отдает тканям кислород, питательные вещества, гормоны и уносит углекислый газ и другие продукты обмена, подлежащие выделению. Благодаря происходящему в капиллярах обмену веществ поддерживается постоянство физико‑химических свойств тканевой жидкости, омывающей клетки, и, следовательно, постоянство условий их жизнедеятельности. Капилляры – это конечные разветвления артериальной системы и одновременно начало венозной (рис. 6).

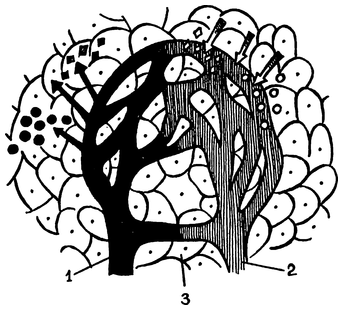

Рис. 6. Капилляры:

1 – артериальной системы; 2 – венозной системы;

3 – межклеточное пространство

Стенки капилляров очень тонки, они образованы одним слоем клеток, называемых эндотелиальными. За этими клетками, выстилающими просвет капилляров, располагается основная мембрана, вплотную к которой прилегает слой соединительной ткани. Все вещества, проникающие из капилляров в клетки, проходят через соединительную ткань, задерживающую вредные для организма вещества и бактерии. Переход веществ из крови в межклеточные пространства (3) происходит через мельчайшие поры, а также через истонченные участки самих клеток. Уплотнение капиллярных стенок и уменьшение количества функционирующих капилляров ухудшает питание и дыхание близлежащих тканей. Такие нарушения капиллярной проницаемости лежат в основе многих патологических состояний.

Эндотелиальные клетки обладают интересными особенностями. Они могут выполнять самые различные функции, например задерживать и переваривать стареющие красные кровяные тельца, пигменты, молекулы холестерина и жироподобных веществ. В здоровом организме эндотелиальные клетки участвуют в росте и регенерации тканей. Кроме того, они обеспечивают невосприимчивость организма к инфекционным заболеваниям. Клетки эндотелия капилляров способны освобождаться и совершать самостоятельные движения, размножаться, поглощать бактерии и вредные для организма вещества.

Капилляры в отличие от артерий и вен могут вновь образовываться и исчезать. Это самые мелкие сосуды кровеносной системы, их можно видеть только под микроскопом. Диаметр капилляров может изменяться в 2–3 раза. При максимальном сужении они не пропускают кровяные тельца, в них находится только жидкая часть крови – плазма. Когда же капилляр расширен, клетки крови проходят по нему медленно. Это имеет большое физиологическое значение, так как медленное продвижение крови удлиняет время ее контакта со стенкой сосуда. Все это облегчает проникновение кислорода и питательных веществ из крови в ткани.

Не все капилляры постоянно открыты. При покое органа функционирует примерно их десятая часть – «дежурные капилляры». Благодаря тому что кровь в капиллярах находится под давлением, в артериальной части капилляра вода и растворенные в ней вещества фильтруются в межтканевую жидкость. В венозной ее части, где давление крови уменьшается, осмотическое давление засасывает межтканевую жидкость обратно в капилляры. Таким образом, ток воды и веществ, растворенных в ней, в начальной части капилляра идет наружу, а в конечной его части – внутрь. Кроме процессов фильтрации, происходит движение молекул от высокой концентрации туда, где она ниже. Глюкоза, аминокислоты диффундируют из крови в ткани, а аммиак, мочевина – в обратном направлении.

Капиллярная система имеет очень большую протяженность, общая длина всех капилляров порядка 60–100 тысяч километров. Капилляры пронизывают живую ткань на очень близком расстоянии друг от друга. Так, в головном мозге каждый капилляр обеспечивает приток питательных веществ к мозговым клеткам в радиусе 25 микрон. Общая площадь поверхности всех раскрытых капилляров составляет около 6500 квадратных метров. На этом обширном пространстве происходят обменные процессы – переход молекул кислорода, аминокислот, гормонов, ферментов, витаминов и других питательных веществ из крови в межтканевую жидкость, непосредственно омывающую клетки. Из межклеточных же пространств обратно в кровеносные капилляры поступает часть конечных продуктов внутриклеточного обмена веществ, которые затем уносятся с током крови в венулы и вены. Другая часть «шлаков» переходит в лимфатические капилляры, содержащие не кровь, а тканевую жидкость (лимфу). Эти капилляры начинаются от специальных мешочков, расположенных в межтканевых щелях. Стенки лимфатических капилляров в отличие от стенок кровеносных сосудов обладают односторонней проницаемостью, т. е. пропускают вещества только снаружи внутрь. Сливаясь между собой, эти капилляры образуют специальный лимфатический аппарат с протоками, сосудистой сетью, магистральными путями, впадающими в венозную систему.

Дата добавления: 2016-02-02; просмотров: 1369;