Сверхманевренность – американский подход

Самолет Х‑31 на аэродроме

Программы создания современных боевых и исследовательских самолетов в конце восьмидесятых и в течение девяностых годов стали с головокружительной быстротой дорожать. Это связано в первую очередь с необходимостью разработки и внедрения новейших технологий, материалов, а также с дорогостоящим процессом интеграции всех бортовых систем в единый комплекс и разработки сверхсложного программного обеспечения для бортового компьютера и ЭДСУ. Даже такая богатейшая страна, как США, в один прекрасный момент столкнулась с необходимостью объединить свои усилия по созданию новых самолетов с другими странами, иначе проект грозил стать совершенно «неподъемным» с экономической точки зрения. В мире аналогичных примеров предостаточно – взять, к примеру, англо‑германо‑итальяно‑испанский истребитель EF 2000 «Тайфун» или американо‑английское детище – программу многофункционального истребителя JSF.

Крохотный экспериментальный самолетик Х‑31 был разработан совместно американской фирмой «Рокуэлл» и германской «Мессершмитт‑Белков‑Блом» (МВБ). Это – первый из экспериментальных самолетов американской серии «X», созданный в результате совместной программы с участием другой страны. Он предназначен для исследования технических средств, обеспечивающих ведение ближнего маневренного воздушного боя с выходом на закритические утлы атаки. Идея использования закритических углов атаки для повышения маневренности истребителей – сверхманевренности была впервые за рубежом выдвинута фирмой МВБ, которая приступила к работам в этом направлении в 1977 году. Основана эта идея на прогнозируемом характере воздушного боя перспективных истребителей. Считается, что воздушный бой должен начинаться на больших и средних дистанциях за пределами визуальной видимости самолета противника. При непоражении противоборствующих самолетов на дальней дистанции воздушный бой, как правило, быстро переходит в ближний, который в связи с появлением всеракурсных ракет воздушного боя с инфракрасной головкой самонаведения должен характеризоваться повышенной (по сравнению с прошлым боевым опытом) долей атак с передней полусферы. Для выживания самолета в этих условиях требуется способность выполнять энергичные маневры с высокими угловыми скоростями и малыми радиусами разворотов, а также вести воздушную стрельбу «навскидку» с независимым управлением траекторией и угловой ориентацией самолета и возможностью кратковременного выхода на закритические углы атаки.

Х‑31 демонстрирует выход на закритический угол атаки

В 1983 г. МВВ предложила ВВС ФРГ включить требование «сверхманевренности» при составлении ТЗ на создание перспективного истребителя EFA и использовать для этого систему управления вектором тяги, но не добилась реализации своего предложения из‑за его слишком высокой стоимости и неисследованности вопроса. В том же году фирма «Рокуэлл» по согласованию с МВВ приступила к самостоятельным исследованиям экспериментального самолета SNAKE (Энергетическое обеспечение сверхбольших углов атаки). В ноябре 1984 года управление перспективных исследований МО США DARPA заключило с фирмой «Рокуэлл» контракт на изучение облика такого самолета, причем МВВ выступила субподрядчиком. В сентябре 1986 года был заключен контракт на предварительное проектирование по программе EFM (Enhanced fighter manoeuverability – повышенная маневренность истребителя) экспериментального самолета, получившего в феврале 1987 года обозначение Х‑31 А. В соответствии с межправительственным соглашением, подписанным в июне 1986 года, работы фирмы «Рокуэлл» финансировались управлением DARPA через командование авиационных систем ВМС США, а работы фирмы МВВ – министерством обороны ФРГ. Вначале ожидалось, что общие расходы по программе составят около 75 млн. долларов, из которых США оплатят 80%, но по оценкам 1990 г. расходы США должны были достичь 135 млн. долл., а ФРГ – 59 млн. долл. Фирма.«Рокуэлл» выступила в роли основного подрядчика и осуществляла общее руководство работами, а также отвечала за аэродинамическую компоновку самолета, разработку и изготовление фюзеляжа, ПГО, вертикального оперения и подсистем. Фирма МВВ отвечала за проектирование и изготовление крыла и дефлекторов тяги двигателя, а также за разработку законов управления самолетом.

С целью снижения стоимости самолета и сроков его разработки применена упрощенная геометрия самолета, обеспечивающая уменьшение числа деталей и упрощение технологии изготовления самолета; использованы повышенные запасы прочности, обеспечивающие уменьшение объема доводочных испытаний (например, расчетный запас по скоростному напору флаттера был увеличен при проектировании с обычных 32% до 44%, что устранило необходимость в проведении дорогостоящих испытаний флаттерной модели); используются 603 компонента от существующих самолетов, общая масса которых составляет 43% от массы пустого самолета Х‑31.

Схема Х‑31 основана на проекте фирмы «МВВ», предложенном по программе истребителя EFA. Облик Х‑31 определили требования маневрирования на закритических углах атаки, снижения по крутой траектории (для исследования посадки перспективных самолетов на палубу авианосца), улучшенной маневренности на докритических режимах, независимого (от траекторного движения) ориентирования фюзеляжа, улучшенных характеристик торможения в полете и маневрирования с отрицательными перегрузками.

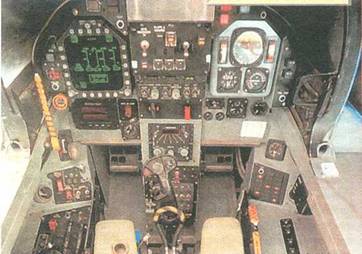

Интерьер кабины Х‑31

Самолет построен по схеме «утка» с цельноповоротным среднерасположенньж ПГО и низкорасположенным крылом двойной стреловидности. Доля (по массе] материалов в конструкции самолета составляет: алюминиевые сплавы – 51%, эпоксидный углепластик – 17%, сталь – 5%, титановые сплавы – 5%, алюминиево‑литиевый сплав – 4%, материал типа углерод‑углерод – около 2%. Расчетный ресурс самолета составлял 300 часов.

Крыло имеет алюминиевую силовую конструкцию (15 лонжеронов – передний стреловидный, остальные прямые – и четыре нервюры на каждой консоли) и обшивку из эпоксидного углепластика. Удлинение крыла – 2,5, стреловидность по передней кромке внутренней части крыла – 56,6°, внешней части – 45°, средняя относительная толщина профиля: 5,5% (в корневом сечении 7,0%; внутренней части крыла 5%; внешней части, утолщенной для размещения приводов отклоняемых носков, 5,75%). Двухсекционные отклоняемые носки, занимающие около 2/3 размаха крыла, и двухсекционные элевоны также с углепластиковой обшивкой, причем элевоны имеют сотовый заполнитель на всю толщину. Носки отклоняются автоматически в зависимости от угла атаки и числа М. Кривизна крыла увеличивается при маневрировании на дозвуковых скоростях за счет отклонения вниз носков и элевонов и уменьшается в сверхзвуковом полете за счет отклонения вверх элевонов. Приводы носка крыла взяты от самолета F/A‑18, элевонов – от конвертоплана «Боинг Вертол» V‑22.

ПГО имеет размах 2,64 м, площадь 2,19 м² , стреловидность по передней кромке 45°, симметричный профиль с относительной толщиной 5% и может отклоняться в диапазоне от + 20° до – 70°, выполнено с обшивкой из эпоксидного углепластика, с сотовым заполнителем. Шарнирный узел поворота консолей ПГО был взят от бомбардировщика «Рокуэлл» В‑1В, где он используется для крепления поверхностей системы подавления упругих колебаний фюзеляжа.

Фюзеляж – типа полумонокок с 4 основными продольными балками и 11 усиленными шпангоутами; 9 шпангоутов получены фрезерованием из цельных алюминиевых заготовок, 2 остальных шпангоута составные. Для уменьшения трансзвукового сопротивления верхняя центральная секция фюзеляжа в соответствии с правилом площадей скошена вниз в направлении от кабины к килю, в то же время для снижения производственных расходов наибольшая часть этой секции имеет постоянное поперечное сечение с идентичными прессованными вспомогательными шпангоутами. Стапель для сборки фюзеляжа был упрощен, фюзеляжные шпангоуты при этом использовались как элементы стапеля.

Компоновочная схема Х‑31

Наибольшая часть обшивки передней секции фюзеляжа трехслойная, из эпоксидного углепластика, с сотовым заполнителем, боковая обшивка центральной части фюзеляжа выполнена из алюминиево‑литиевого сплава, обшивка хвостовой части – из титанового сплава. Кабина одноместная, герметичная, лобовое стекло и фонарь кабины, катапультируемое кресло, а также значительная часть кабинного оборудования взяты от самолета F/A‑18. По бокам хвостовой части фюзеляжа установлены воздушные тормоза, под носовой частью фюзеляжа – штанга ПВД.

Киль пятилонжеронной конструкции с алюминиевыми лонжеронами и обшивкой из эпоксидного углепластика; стреловидность по передней кромке 50°.

Шасси трехопорное, с одноколесными стойками. Используются стойки от самолета «Дженерал Дайнэмикс» F‑16, основные колеса и тормоза от административного самолета Цессна «Сайтейшн» III, пневматики основных колес от штурмовика «Воут» A‑7D, носовой пневматик от F‑16. Колея шасси составляет 2,25 м, база – 3,54 м.

На обоих самолетах имелся противоштопорный парашют.

Двухконтурный форсированный ТРД «Дженерал Электрик» F404, примененный впервые на истребителе F/A‑18D, установлен в хвостовой части фюзеляжа. Система управления двигателем – цифровая с полной ответственностью (FADEC). За кабиной летчика расположены вспомогательная силовая установка от самолета F‑16 и аварийная система воздушного запуска двигателя от самолета F‑20.

Воздухозаборник – подфюзеляжный прямоугольный, с отклоняемой на 26° нижней панелью. Верхняя панель воздухозаборника служит отсекателем фюзеляжного пограничного слоя, который направляется в систему кондиционирования, а избыток воздуха выбрасывается через отверстия по бокам фюзеляжа над носком крыла. Стенки воздухозаборника имеют трехслойную конструкцию с обшивкой из углепластика и сотовым заполнителем. Предусмотрена возможность установки до 40 датчиков давления для изучения потока на входе в воздухозаборник на больших углах атаки.

С целью экономии средств на самолетах была применена упрощенная схема отклонения вектора тяги двигателя с использованием трех поворотных дефлекторов или периферийных газовых рулей, установленных за соплом двигателя по его периметру. Эта система была разработана на основе дефлекторной системы управления рысканием, прошедшей испытания на модифицированном самолете F‑14. Периферийные рули выполнены из материала углерод‑ углерод с теплозащитным покрытием и имеют стальные вкладыши для цапф приводов. Они крепятся к фюзеляжу с помощью титановых фитингов. При комбинированном отклонении дефлекторов возможно отклонение струи выходящих газов в любом направлении на угол до 10° относительно продольной оси самолета с обеспечением поперечной составляющей силы тяги до 17% от полной силы тяги. Отклонение вектора тяги используется для управления тангажом и рысканием самолета на малых скоростях, возможно также и симметричное отклонение газовых рулей как воздушных тормозов для быстрого торможения самолета.

Воздухозаборник самолета Х‑31

Регулируемые дефлекторы за соплом Х‑31

Топливо размещается в одном баке в центральной части фюзеляжа, обеспечено питание топливом двигателя в большом диапазоне углов тангажа: имеются два бачка отрицательных перегрузок и топливный аккумулятор для нулевой перегрузки. Системы дозаправки в полете не предусмотрено.

Система управления полетом – цифровая электродистанционная, с центральной ручкой управления, от самолета F/A‑18; вычислители системы взяты от экспериментального самолета НТТВ. Программное обеспечение СУП написано на языке «Джовиал». Самолет весьма статически неустойчив. Требованиями предусматривалось обеспечение полной управляемости самолета и отсутствие тенденции к сваливанию при работающем двигателе на углах атаки до 70°. Поставлено также требование вывода самолета из критических режимов с помощью только аэродинамических органов управления при отказе двигателя или поворотных дефлекторов тяги. Основным аэродинамическим органом продольного управления являются элевоны. ПГО также используется для продольного управления и балансировки самолета совместно с элевонами и служит прежде всего для вывода самолета на безопасные углы тангажа; оно может также обеспечивать непосредственное управление подъемной силой и увеличение подъемной силы.

В отсеке за кабиной летчика установлена система кондиционирования от самолета F‑5E. Генераторы системы электроснабжения были взяты от самолета F/A‑18. Связное оборудование ДМВ‑диапазона. Контрольно‑измерительное оборудование размещено в носовой части фюзеляжа. Имеются аварийные гидравлическая и электрическая системы для обеспечения работы системы управления полетом, а также аварийный источник энергии для запуска двигателя.

В кабине установлен индикатор на лобовом стекле, на котором отображается символика, предупреждающая потерю летчиком ориентировки при выполнении нестандартных маневров.

В процессе разработки Х‑31 были проведены испытания многочисленных моделей в аэродинамических трубах, а также 25 тысяч сеансов моделирования пилотажных характеристик самолета. В результате было построено два самолета Х‑31.

Первый полет первого самолета состоялся 11 октября 1990 года, второго – в 1991 году. Летные испытания должны были продлиться до середины 1992 года. В ходе испытаний планировалось выполнить 400 полетов, из них 80 в обычной области режимов полета (на докритических углах атаки) и 200 на закритических режимах, а также 120 с имитацией воздушного боя.

Осенью 1992 года в процессе испытаний самолет Х‑31 достиг угла атаки 70°.

Х‑31 успешно выполнил один из основных маневров, для совершения которого он был предназначен. На больших углах атаки с использованием трех дефлекторов отклонения тяги самолет выполнил разворот на 180° с радиусом, значительно меньшим, чем при нормальном развороте с креном. Этот разворот называется маневром Хербста – в честь В. Хербста, бывшего технического директора фирмы «МВВ», сторонника использования закритического маневрирования в воздушном бою. Маневр начался на высоте 6000 м при скорости 371 км/ч, самолет быстро затормозился с увеличением угла атаки до 70°. Вслед за этим летчик отклонил дефлекторы для выполнения быстрого крена с изменением направления полета самолета на обратное, после чего самолет вновь набрал скорость. Этот маневр был повторен несколькими летчиками несколько раз.

В полете Х‑31

По словам представителей ВВС США, время разворота Х‑31 на сверхкритическом режиме меньше на 30% по сравнению с обычным разворотом с большой перегрузкой.

Оценка боевой эффективности Х‑31 в многочисленных исследовательских поединках с самолетом F‑18 «дала замечательные результаты». Эта оценка была направлена на изучение эффективности закритического маневрирования. В процессе совместного маневрирования были изучены и освоены три основных боевых маневра: резкое изменение тангажа, разворот с выходом на закритические углы атаки и маневр атаки вертолета. В последнем случае, по словам летчика, «сопровождение цели продольной линией фюзеляжа по рысканию достигалось хорошо».

До октября 1993 года самолет летал только на дозвуке. 24 ноября 1993 г. Х‑31 совершил свой первый сверхзвуковой полет, достигнув числа М = 1,11 на высоте 11 430 м. Вскоре после этого система управления полетом была перепрограммирована таким образом, чтобы вопроизвести аэродинамику полета без вертикального оперения при М=1,3 и использовать отклонение вектора тяги для управления в «квазибесхвостовой конфигурации».

В 1994 году испытания Х‑31А предусматривали полеты с постепенным уменьшением доли вертикального оперения в процессе пилотирования самолета для оценки его управляемости вообще без участия вертикального оперения. Уменьшение площади вертикального оперения самолета‑истребителя обещало улучшить боевую эффективность самолета благодаря снижению его лобового сопротивления, массы и радиолокационной заметности. По словам летчика‑испытателя, «киль практически бесполезен на углах атаки выше 40°, а эффективность руля направления резко снижается на угле атаки выше 45°».

В 1994 году создатели Х‑31 получили премию Американского института аэронавтики и астронавтики за оригинальную концепцию самолета, приведшую к достижению прорыва в летно‑технических характеристиках.

В январе 1995 года, после завершения полного цикла испытаний и исследований, для которых создавался Х‑31, финансирование программы было свернуто. А 19 января один из двух самолетов был потерян. После обледенения приемного отверстия штанги ПВД ЭДСУ самолета стала генерировать неправильные сигналы управления, что привело к потере контроля над самолетом. Летчик был вынужден катапультироваться.

В мае того же года уцелевший Х‑31 демонстрировался на авиационной выставке в Ле‑Бурже.

Самолет Х‑31

По инициативе фирмы ДАСА, правопреемника одного из «родителей» Х‑31, фирмы «МВВ», после прекращения финансирования основной программы с использованием этого самолета была начата программа разработки законов управления для ЭДСУ самолета «Еврофайтер» EF 2000 «Тайфун». Руководство консорциума «Еврофайтер» не было поставлено в известность об этой работе вплоть до создания лабораторной математической модели законов управления. С этого момента в программе создания и доводки системы управления принимали участие фирмы «GEC‑Маркони» и «Бритиш Аэроспейс». Некоторые обозреватели рассматривали эту программу исключительно как попытку продлить жизнь программе Х‑1, так как если программа сверх маневренного самолета не была бы присоединена к какой‑либо другой программе, она могла прекратить свое существование. Заместитель министра обороны США отклонил просьбу Германии о предоставлении кредита в 45 млн. долларов на продолжение программы Х‑31. Ранее Германия заявляла о готовности финансировать до 50% стоимости этой программы. Переговоры о дальнейшей судьбе программы начались еще в феврале 1995 года, при этом отмечалось, что программа «более чем достигла своих целей, указанных в первоначальном протоколе о намерениях». Основной темой переговоров являлся вопрос, можно ли использовать самолет Х‑31 для других целей, представляющих взаимный интерес.

Экспериментальный сверхманевренный самолет Х‑31 был в дальнейшем также использован для демонстрации возможностей сопла с регулируемым вектором тяги на режимах взлета и посадки, в том числе и на виртуальную палубу авианосца, а также при атаке наземных целей в интересах программы создания ударного самолета нового поколения JAST (в настоящее время – JSF).

Единственный сохранившийся экземпляр Х‑31 простоял на консервации четыре года, но затем он был вновь восстановлен до летнопригодного состояния из‑за возникновения интереса к этой, безусловно, незаурядной машине в связи с новым международным проектом. В начале 1999 г. представители фирмы «Даймлер‑Бенц Аэроспейс/ DACA» (Германия) заявляли, что высокоманевренный экспериментальный самолет «Рокуэлл‑ДАСА» Х‑31 будет использован в интересах исследовательской программы ВЕКТОР.

Самолет Х‑31 заруливает на посадку

Шеф проекта Петер Хубер заявил, что программа ВЕКТОР была официально одобрена правительством Германии и на ее реализацию были выделены средства. Лидирующую роль в программе занимала опять же американская сторона. Главный «игрок» американской команды, фирма «Боинг», была заинтересована в исследованиях самолетов схемы «утка» и «бесхвостка», лишенных вертикального оперения. Предполагалось, что в процессе программы ВЕКТОР площадь вертикального оперения самолета Х‑31 будет уменьшена, а затем вертикальное оперение вообще будет упразднено.

В сфере интересов немецкой стороны находилась в первую очередь проверка новой системы обработки летных данных для высокоманевренного самолета. Фирма «ДАСА» провела серию продувок моделей в рамках программы ВЕКТОР. Основной целью германской части программы являлась разработка «гладких» датчиков получения информации о режиме полета, в том числе и на постсрывном режиме, не портящих аэродинамику ЛА, вообще без механических компонентов. К моменту начала этой программы единственный оставшийся в строю самолет Х‑31 отработал только половину ресурса своего планера.

Уже в процессе реализации программы ВЕКТОР ею заинтересовались шведы. Шведская сторона остро нуждалась в данных по разработке и испытаниям осесимметричной системы управления вектором тяги для двигателя «Вольво Флугмотор» RM12 для истребителя «Грипен», разработанного на основе ТРДДФ F‑404, установленного на самолете Х‑31. Эта система конструктивно имеет много общего с системой управления вектором тяги двигателей, успешно опробованной на российских истребителях Су‑30 и Су‑37.

Американские и германские участники программы начали в августе‑сентябре 1999 года оказывать давление на своих шведских коллег в связи с отсутствием решения об испытании на самолете шведского двигателя с управляемым вектором тяги. Эти испытания входили во вторую ступень программы Х‑31, финансируемую тремя странами в равных пропорциях. Швеция не внесла свою долю из‑за серьезного урезания военного бюджета, в котором не предусматривалось финансирования некоторых экспериментальных программ, в частности программы ВЕКТОР.

Работы по созданию осесимметричного сопла для двигателя с УВТ велись и в Испании на двигателестроительной фирме «1ТР». Эта фирма в настоящее время уже провела стендовые испытания своего сопла, установив его на ТРДДФ «Евроджет» EJ200. Для проведения летных испытаний фирме ITP необходим самолет – АЛ, в качестве которого можно использовать и Х‑31. В случае отказа Швеции от участия в программе США и Германия продолжат ее вдвоем, причем на самолете сохранится система управления вектором тяги с тремя щитками – дефлекторами реактивной струи. Позже Испания может присоединиться к программе. Полеты по второй стадии программы намечались на первую половину 2000 года.

Несмотря на то, что Х‑31 оснащен ТРДДФ «Дженерал Электрик» F‑404, а испанское сопло рассчитано под другую двигательную установку, представители фирмы ITP заявляют, что его можно адаптировать и к американскому двигателю. Предполагается, что это сопло будет применено на самолетах фирмы «Еврофайтер» «Тайфун» и на проектируемом экспортном варианте самолета СААБ «Грипен», оснащенном ТРДДФ EJ200. В последнем случае между фирмами «1ТР» и «Дженерал Электрик» возможен конфликт, так как последняя усиленно лоббирует свое отклоняемое сопло AVEN для установки на «Грипене».

Дата добавления: 2016-01-30; просмотров: 1383;