СПОСОБЫ УДАЛЕНИЯ ВОЗДУХА ИЗ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ

В системах центрального отопления, особенно водяного, скопления воздуха (точнее газов) нарушают циркуляцию теплоносителя и вызывают шум и коррозию стали. Воздух в системы отопления попадает различными путями: частично остается в свободном состоянии при заполнении их теплоносителем; подсасывается в процессе эксплуатации неправильно сконструированной системы; вносится водой при заполнении и эксплуатации в растворенном виде.

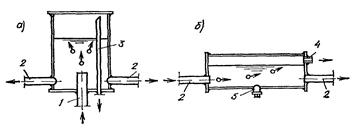

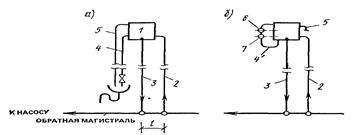

В системах с верхней разводкой необходимо обеспечивать движение свободных газов к точкам их сбора. Точки сбора газов (и удаления их в атмосферу) следует назначать в наиболее высоко расположенных местах систем. Конкретно магистралям придают определенный уклон и устанавливают проточные воздухосборники (рис. 17, а, б,) – вертикальные (а) или горизонтальные (б). Из воздухосборников газы удаляются в атмосферу периодически при помощи ручных спускных кранов 4 или автоматических воздухоотводчиков (6) рис 17.

|

| Рис. 17 Проточные воздухосборники а) – вертикальный на главном стояке; б) горизонтальный на магистрали; 1 – главный стояк; 2- магистрали; 3 – труба(с краном) для выпуска воздуха; 4 – муфта для выпускной трубы; 5 – муфта с пробкой для выпуска грязи. |

|

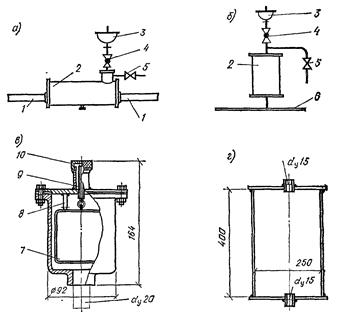

| Рис. 18 Схем установки воздухосборников и воздухоотводчиков а) – с горизонтальным проточным воздухосборником; б) – с вертикальным непроточным воздухосборником; в) – автоматический воздухоотводчик; г) – непроточный воздухосбросник; 1- магистраль; 2—воздухосбросник; 3 – воздухоотводчики; 4 – запорные краны; 5 – ручнее воздуховыпускные краны; 6- воздушная линия; 7 – поплавок; 8 – упор; 9- пружинный клапан; 10 – защитный колпак. |

| Рис. 19 Автоматический воздухоотводчик ASV |

В системах с «опрокинутой» циркуляцией воды и верхним расположением обратной магистрали, в гравитационной системе с верхней разводкой для отделения и удаления газов используют расширительные баки с открытой переливной трубой.

В системах водяного отопления с нижней разводкой обеих магистралей газы, концентрирующиеся в радиаторах или в греющих трубах конвекторов, установленных на верхнем этаже, удаляют в атмосферу периодически при помощи ручных и автоматических воздушных кранов 1 (рис. 20, а) или централизованно через специальные воздушные трубы 2 и 3 (рис. 20, б). При централизованном удалении газов воздушные трубы стояков соединяются горизонтальной воздушной линией 2 (рис. 20, б) с петлей 5 для устранения циркуляции воды в воздушной линии . Для периодического выпуска воздуха в воздушной петле помещают вертикальный воздухосборник 4 со спускным краном (рис. 17, в и 2, в). Для непрерывного удаления воздуха воздушную петлю присоединяют к соединительной трубе открытого расширительного бака(6) (рис. 20, г).

|

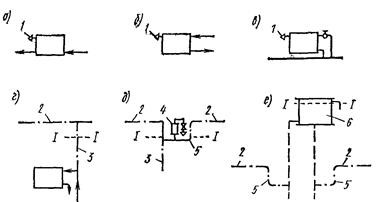

| Рис. 20 Способы удаления воздуха из систем водяного отопления с нижней разводкой а,б,в – через воздушный кран 1; г,д через воздушные трубы 2 и 3 с петлей 5 и непроточный воздухосборник 4; е через расширительный бак 6. |

| Рис. 21 Воздушный кран Маевского |

В системах парового отопления воздух находится в свободном состоянии. В паропроводах пар вытесняет воздух в нижние части систем к конденсатным трубам. В паровых системах высокого давления воздух захватывается конденсатом, движущимся с высокой скоростью. Водовоздушная эмульсия по трубам попадает в закрытый конденсатный бак, где воздух отделяется от конденсата и периодически отводится в атмосферу через специальную воздушную трубу.

8. РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ БАКИ СИСТЕМ ВОДЯНОГО ОТОПЛЕНИЯ: НАЗНАЧЕНИЕ, ВИДЫ, ПОДБОР, ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СИСТЕМЕ ОТОПЛЕНИЯ.

Предназначены для приема прироста воды, образующегося в системе отопления. Расширительные баки по конструкции бывают: - открытыми, сообщающиеся с атмосферой; закрытые, находящиеся под переменным, но строго избыточным давлением. 1. Открытые расширительные баки. Изготовляют, как правило, цилиндрическими, размещают на расстоянии не менее 1 м над верхней точкой системы, обязательно изолируют.

| Рис. 22 Открытый расширительный бак с патрубками для присоединения труб 1- расширительной; 2 - переливной; 3- контрольной; 4 - циркуляционной; 5- патрубок с пробкой. |

1 – расширительная труба, по которой вода поступает в бак. 2 – контрольная или сигнальная, для проверки наличия воды в баке. 3 – переливная труба. 4 – циркуляционная труба. 5 – патрубок с пробкой, для промывки. Vп – полезный объем расширительного бака.

|

| Рис. 23. Присоединение открытого расширительного бака к обратной магистрали в системе отопления с ручным контролем а) и с автоматизированными сигнализацией и регулированием уровня воды в баке б) 1 – расширительный бак; 2,3,4,5 – расширительная, циркуляционная, контрольная, переливная трубы; 6 и 7 – реле верхнего и нижнего уровней воды в баке, соединенные трубой 4’ с баком. |

В гравитационных системах расширительный бак присоединяют к высшей точки подающей магистрали (как правило, к главному стояку), служит одновременно для удаления воздуха. В насосных системах отопления расширительные баки подсоединяют к обратной магистрали, вблизи всасывающего патрубка циркуляционного насоса.

Vп должен соответствовать увеличению объема воды в системы отопления, при ее нагревании до средней расчетной температуры. Vп=k∙Vc, м3. k – объемное расширение воды в системе отопления: k=β∙Δt, β – среднее значение коэффициент объемного расширения воды для данного интервала температур. β – 0,0006 1/оС. Δt – изменение температуры от начальной до средней температуры. k=0,24 при 95-70, k=0,27 при 105-70. Vс – общий объем воды в системе отопления при начальной температуре. Vс=(Vпр+Vтр+Vкотл)Qс. Vпр,Vтр,Vкотл – объем воды в системе, л/кВт. Qс – мощность системы, кВт. Недостатки открытых расширительных баков: установка в верхней точке на чердаке, утепление. Возможность поглощения воздуха из атмосферы, что вызывает коррозию. Необходимость добавления воды вследствие ее испарения.

2. Закрытые расширительные баки. Бывают: - с мембраной; - без мембраны. Они герметичны, давление в них поддерживается сжатым воздухом. Наиболее часто используют мембранные расширительные баки. Мембраны изготавливаются из эластичного синтетического каучука или резины. Используют две модификации мембранных баков: 1) баки с несменными диафрагмами, жестко закреплены по периметру. 2) баки со сменными диафрагмами, которые можно заменить через горловину бака. Вода не контактирует со стенкой бака.

|

| Рис. 24 Закрытые расширительные баки |

|

| Рис. 25 Расширительные баки с мембранами |

Определение объема закрытого расширительного бака. Если объем бака окажется, мал, то давление в низших точках системы может превышать допустимое. Если объем бака велик, при понижении температуры в системе, давление в верхних точках может оказаться ниже минимального допустимого, для предупреждения вскипания воды. Объем закрытого строго обусловлено перепадами давления в системе. Vп=ΔVс/(Ра/Рmin-Pa/Pmax). ΔVс=k∙Vc= β∙Δt∙Vc. ΔVc – прирост объема воды. Ра – абсолютное давление в баке до первого поступления воды. Закрытые баки размещают непосредственно в котельной или в тепловом пункте, на полу или на стенке.

9. ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ: КЛАССИФИКАЦИЯ, ВИДЫ, ВЫБОР И РАЗМЕЩЕНИЕ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ В ПОМЕЩЕНИИ.

Классификация отопительных приборов.

1) По преобладающему способу теплоотдачи:

а) радиационные приборы – передающие не менее 50% теплоты излучением – это потолочные панели;

б) конвективно-радиационные – передающие конвекцией 50-75% общего теплового потока – радиаторы секционные, панельные, напольные отопительные приборы;

в) конвективные передающие конвекцией не менее 75% - конвекторы.

2) По использующему материалу:

а) металлические – из чугуна, листовой стали, стальные, медные;

б) комбинированные – используют теплопроводящий материал, панельные радиаторы;

в) неметаллические – керамические и пластмассовые радиаторы, потолочные и напольные панели, заделанные пластмассовыми панелями или без труб.

3) По характеру внешней поверхности:

а) гладкие – радиаторы, панели, приборы из гладких труб;

б) ребристые – конвекторы, ребристые трубы, калориферы.

4) По высоте прибора:

а) высокие – h>650 мм; б) средние – 450-650 мм; в) низкие – 200-400 мм;

г) плинтусные – h<200 мм.

Виды отопительных приборов.

1) Простейшими являются гладко трубные приборы, они выполняются в виде змеевиков или регистров из гладких труб, Ø32-100 мм.

|

| Рис. 26 Отопительные приборы – гладкие трубы |

Эти приборы легко очищать от пыли, высокий коэффициент теплопередачи. Тяжелые, громоздкие, занимают много места. Применяются в производственных помещениях. На рынке отопительных приборов составляют 2,6%.

2) Радиаторы – приборы, состоящие из отдельных колончатых элементов – секций, либо из плоских блоков с каналами колончатой или змеевиковой формы:

а) чугунные секционные радиаторы, собираются из отдельных секций с помощью ниппеля (цилиндра с резьбой). Расстояние по осям между подводками равно 500 мм. Маркировка МС-140-108; М90; tmax=130oC; Рраб=0,6 МПа. На рынке 47%. Высокая тепловая единичная мощность; стойкие против коррозии; простые в изменении мощности. Металлические (≈ 45кг/кВт); производство трудоемко, экологически вредно; монтаж затруднителен из-за веса; очистка от пыли неудобная; внешний вид непривлекателен.

|

| Рис. 27 Отопительные приборы - радиаторы |

б) алюминиевые радиаторы, секционные, соединяются прессовкой, на рынке 17%. Имеют привлекательный внешний вид; менее массивны (≈ 11-20 кг/кВт); теплоотдача выше, чем у чугунных, за счет развитой оребренной поверхности; быстрее прогревают помещение; хорошо регулируются терморегуляторами; Рраб=0,6-2 МПа. Менее гигиеничны, т.к. затруднено удаление пыли с внутренней поверхности; подвергаются кислотной коррозии, которая усиливается при образовании гальванической пары алюминий-медь. Во избежание электрохимической коррозии, в местах соединения алюминиевых секций со стальными трубами, используют оцинкованные переходники; алюминий реагирует с водой с выделением водорода. Недостатки, касающиеся электрохимической коррозии, отсутствуют в биметаллических радиаторах, т.к. внутри имеется стальная труба.

|

| Рис. 28 Алюминиевые радиаторы |

в) стальные панельные радиаторы. Сваривают из двух штампованных стальных листов, толщиной 2 мм. Каналы для воды могут быть вертикальные, горизонтальные и змеевиковые. Состоят из 1, 2, 3х параллельных блоков. Для увеличения конвективной составляющей прибора, между блоками – ответвления. Количество плоских блоков и оребрения, в соответствии с европейскими стандартами указывается в марке прибора.

|

| Рис. 29 Стальные панельные и трубчатые радиаторы. |

Меньшая масса, чем у чугунных (0,55-0,8 кг/кВт), увеличенная излучательная способность, монтаж легче, производство механизировано, легко очищаются. Относительная небольшая нагревательная поверхность, для их производства используется дефицитная, коррозиестойкая, холоднотянутая сталь. Применять в закрытых системах, с деаэрированной водой. Рраб=0,6-1,0 МПа. На рынке 17%

3) Конвекторы. На рынке 17%. Основными элементами являются трубчатый ребристый нагреватель, выполненный из стальных электросварных или медных труб.

1. а) навесные (настенные); б) напольные (островные); в) встраиваемые (внутренапольные).

2. а) с кожухом; б) без кожуха.

3. а) с воздушным регулирующим клапаном; б) без воздушного регулирующего клапана.

|

| Рис. 30 Отопительные приборы - конвекторы |

Требования к конвекторам – хороший контакт оребрения с нагревательной трубкой (цинкование, накатное). Наличие кожуха позволяет использовать при высоких температурах теплоносителя. Теплоотдача конвектора с кожухом растет с увеличением его высоты. Конвекторы со встроенным автоматическим терморегулятором выпускаются без воздушного клапана.

|

| Рис. 31 Конвекторы со встроенным воздушным клапаном |

1 – нагревательные трубы. 2 – воздушный клапан. 3 – кожух.

При выборе вида и типа прибора учитываются факторы:

1. Назначение и архитектурно-технологическая планировка помещения.

2. Особенности теплового режима здания (постоянное, дежурное, прерывистое отопление).

3. Вид теплоносителя в системе отопления (водяная, паровая).

4. Давление в системе отопления. 5. Качество теплоносителя. 6. Состав воздушной среды. 7. Санитарно-гигиенические показатели приборов.

Комфортность тепловой обстановки в помещении в большей мере зависит от места установки прибора в помещении. Это связано с тем, что прибор должен выполнять роль локализаторов источников холода в помещения, поэтому прибор должен быть установлен, чтобы нагретая поверхность и восходящая над ним струя не давала попасть холодному потоку воздуха в помещение

Рекомендации по установке:

1. Наиболее целесообразно устанавливать приборы вдоль наружных стен и под окнами. Длина прибора не менее 50% от длины оконного проема.

2. Под витринами прибор располагают по всей длине - низкие конвекторы, конвекторы теплая дорожка.

3. В детских садах, яслях желательно теплый пол и плинтусные приборы.

4. Теплые полы желательно устраивать в вестибюлях и переходах, куда люди заносят снег.

5. В южных районах при удалении рабочих мест от наружных стен более 2 м, допускается установка у внутренних стен.

6. На лестничных клетках в зданиях до 12 этажей отопительные приборы следует размещать на 1этаже.

7. Не следует размещать лестничные стояки в тамбурах, имеющих наружные двери.

8. Отопительные приборы на лестничных стояках следует присоединять к отдельным стоякам по проточной схеме, с обязательной установкой запорной арматуры на них, регулирующая арматура около приборов не устанавливается.

9. В помещениях кирпичных зданий отопительные приборы устанавливают в нишах глубиной 150 мм, в соответствии со СНиПом 3.05-01-85.

Дата добавления: 2015-12-08; просмотров: 4202;