Слева, справа и в центре

Самые большие структуры мозга – левое и правое полушария. Между ними существуют поразительные различия, особенно в том, что касается речи – функции, которая лучше всего определяет нас как людей.

Имя этого человека и причины, по которым он застрелился, – безумие? душевные муки? тоска? – навсегда останутся неизвестными. Но в начале 1861 года один француз в окрестностях Парижа приставил ко лбу ствол пистолета и нажал на спусковой крючок. Он промахнулся, но не полностью: его передняя черепная кость была раздроблена и выгнулась наружу наподобие плавника. Но его мозг остался целым. Его врач видел мозг, пульсирующий в открытой ране, и не смог противостоять искушению, потянувшись к металлической медицинской лопатке.

Не уверенный в том, как отреагирует пациент – потеряет сознание, закричит или умрет в корчах, – доктор стал осторожно прижимать лопаточку к разным местам и спрашивать, как тот себя чувствует. Хотя никто не записал ответы, можно представить, как это было. «У меня болит голова, доктор…» Сначала ничего не происходило, но когда врач надавил в одном конкретном месте у задней части фронтальной доли, фраза оборвалась на полуслове: человек потерял дар речи. В тот момент, когда врач поднял лопатку, он заговорил снова: «Черт возьми, док…» Врач нажал еще раз и оборвал его слова. Это происходило снова и снова: каждый нажим приводил к немоте. Вскоре осмотр закончился. А пациент, к сожалению, через неделю умер.

Ученый по имени Симон Обертин зачитал доклад об этом случае на совещании Антропологического общества в Париже 4 апреля 1861 года. Его побуждения были не вполне чистыми. Он хотел поспособствовать карьере своего приятеля – врача, который орудовал лопаткой. Кроме того, этот материал поддерживал любимую неврологическую теорию Обертина о локализации: идею о том, что каждый отдел мозга управляет конкретной умственной функцией.

Обертина особенно интересовала локализация речи; эту страсть он разделял со своим тестем, который составлял каталог повреждений мозга с 1830-х годов, а в 1848 году поставил 500 франков на то, что никто не сможет обнаружить обширного повреждения фронтальных долей без сопутствующей утраты речевых навыков. Обертин ухватился за это дело как за лучшее доказательство существования «речевого центра» в мозге.

Вера в локализацию противопоставляла Обертина большинству его коллег, которые с презрением относились к теории локализации и объявляли ее новой инкарнацией френологии. Первое движение френологии захлебнулось под градом насмешек десятилетия назад, и сам Обертин признавал, что френологи хватили через край, когда сопоставляли такие вещи, как атеизм или «плотоядный инстинкт», с особыми выпуклостями на черепе. Ему хотелось спасти лишь общий принцип локализации функций в мозге. Но независимо от того, с какой осторожностью Обертин излагал свои идеи, от них несло шарлатанством.

Делу не помогало и то, что принцип локализации нарушал метафизические убеждения многих ученых о том, что мозг и душу нельзя разделить на составные части. Как вы можете представить, такие разногласия невозможно уладить за один час, и то апрельское совещание в конце концов превратилось в перебранку.

В тот вечер в аудитории присутствовал тридцатисемилетний секретарь Поль Брока, делавший заметки для местного бюллетеня. Сын военного хирурга, Брока приехал в Париж около десяти лет назад. Сначала он коротал дни за сочинением рукописей и рисованием, потом попробовал заниматься преподаванием, но оно вызывало у него отвращение, и он подумывал об отъезде в Америку.

Около тридцати лет он нашел свое призвание и стал работать хирургом и анатомом. Но с каждым годом он посвящал все больше времени своему давнему увлечению черепами и со временем собрал огромную коллекцию.

В более общем смысле Брока любил антропологию и стал одним из основателей Антропологического общества в 1859 году. Его мечтой были междисциплинарные дискуссии о происхождении человека и первобытных обществах (в том числе о черепах), а не софизмы о локализации мозговых функций. Эта тема мало интересовала его, по крайней мере до тех пор, пока он не познакомился с Таном.

На самом деле Тан имел фамилию Лебур. Будучи эпилептиком с детства, он зарабатывал на жизнь, вытачивая шаблоны для шляп – деревянные формы, на которых модистки изготавливали свои шляпки. Но годы эпилепсии разрушили его речевые способности, и к тридцати годам он мог ответить на любой вопрос лишь «тан-тан». Вскоре это стало его прозвищем, и в 1840 году Тана, которого сочли непригодным для любой работы, отправили в «Бисетр» – наполовину госпиталь, наполовину пансионат в окрестностях Парижа.

Вероятно, неспособность выражать свои мысли угнетала его, или, как в случае Г. М., другие пациенты издевались над ним. Тем не менее после перевода в «Бисетр» Тан превратился в настоящую занозу в заднице. Другие пациенты считали его грубым, эгоистичным и мстительным, а некоторые обвиняли его в воровстве. Странность заключалась в том, что когда Тана доводили до предела, он мог сказать кое-что кроме «тан-тан». Он кричал «Срань господня!» в лицо обидчикам, шокируя всех, кто слышал его. Но Тан мог ругаться лишь в приступе ярости, а не по своему желанию.

Несмотря на агрессивный нрав, Тан не заслуживал того, что случилось потом. В 1850 году его правая рука совершенно онемела, а четыре года спустя его правая нога оказалась парализованной, и он провел следующие семь лет прикованым к постели.

В те дни пролежни часто оказывались смертельными, а поскольку Тан никогда не пачкал свои простыни, сиделки редко меняли ему белье или переворачивали его. Он также утратил чувствительность правой стороны тела, поэтому когда кто-то заметил гангрену, она уже распространилась по его правой ноге от ступни до ягодицы. Он нуждался в ампутации, и 2 апреля 1861 года врачи представили его новому хирургу Полю Брока, недавно получившему работу в «Бисетре».

Брока начал с вопросов об истории болезни Тана. Ваше имя, мсье? «Тан». Профессия? «Тан-тан». Характер ваших затруднений? «Тан-тан!» Каждое «тан» было чистым и благозвучным – Тан сохранил приятный голос, – но этот абсурдный диалог ничего не значил для Брока.

К счастью, Тан был опытным мимом и мог общаться с помощью жестов. К примеру, когда Брока спрашивал, как долго он пробыл в «Бисетре», Тан четыре раза показывал пальцы левой руки, а потом один раз поднимал указательный палец: двадцать один год, правильный ответ. С целью проверить, не было ли это удачной догадкой, Брока повторил этот вопрос на следующий день и потом еще раз через день. Когда Тан понял, что его испытывают, он закричал: «Срань господня!» (Сообщая об этом ругательстве в своем отчете, Брока поставил многоточие в качестве эвфемизма.) Таким образом Брока определил, что, несмотря на утрату речевых навыков, Тан сохранил способность понимать язык.

Брока исполнил свои обязанности и ампутировал ногу Тана. Но гангрена настолько ослабила пациента, что он умер 17 апреля. В течение суток Брока, все еще размышлявший о недавней дискуссии о «речевом центре» в Антропологическом обществе, вскрыл череп Тана.

Внутри он обнаружил настоящую кашу. Левое полушарие выглядело опавшим и едва не разрушилось от прикосновения. Особенно ужасно выглядела фронтальная доля: там находилась гнилая полость «размером с яйцо», заполненная желтой сукровицей. Несмотря на это, опытный глаз хирурга заметил важную деталь: хотя разложение было обширным, оно усиливалось по мере приближения к центральному участку. И центр распада находился у задней части фронтальной доли – именно в том месте, куда автор недавнего доклада нажимал медицинской лопаткой.

Брока пришел к выводу, что это было первоначальное повреждение. А поскольку главным симптомом Тана была потеря речи, он решил, что здесь и расположен «речевой центр».

Приняв это решение, Брока фактически объединился с Обертином и неофренологами, что было рискованно для его карьеры. Более того, Брока решил представить мозг Тана на следующем заседании своего любимого Антропологического общества 18 апреля, то есть на следующий день.

Заседание имело все признаки высокой научной драмы. Брока вошел с отделенным мозгом Тана и встал перед скептически настроенными слушателями. Однако он был вооружен первым вещественным доказательством локализации функций мозга. Это могло стать подобием философской дуэли между Гексли и Уилберфорсом[43], и впоследствии ученики Брока наполнили его речь в тот день почти сверхъестественным смыслом.

На самом деле Брока всего лишь представил мозг для осмотра и дал краткое резюме истории болезни Тана; он лишь вкратце упомянул о своем выводе относительно речевого центра и не стал развивать эту идею. Его будущие оппоненты почти зевали от скуки, и как только Брока закончил свой доклад, погрузились в гораздо более приятные дебаты о расах, размере мозга и разуме.

Эти темы тоже интересовали Брока, и он смог внести вклад в дискуссию, которая завершилась составлением планов заседаний общества на следующие месяцы. Тем не менее Брока регулярно упоминал о мозге Тана на следующих заседаниях, и его термин «афазия» как потеря речи по неврологическим причинам теперь широко известен. Он сохранил мозг Тана в спирте, а потом поместил в сосуд для будущих исследований. Между тем он стал искать других людей, страдающих афазией, и вскоре нашел пациента, который вполне заслуживает славы Тана.

Как и Тан, Лело получил свое прозвище на основании того немногого, что он мог сказать. Восьмидесятилетний землекоп мсье Лелонг перенес инсульт за полтора года до того, как Брока познакомился с ним в октябре 1861 года. Он утратил почти все речевые навыки, за исключением пяти слов: «Лело» (так он называл себя), oui (да), non (нет), tois вместо trois (три), что означало все числа вообще, и toujours (всегда), что заменяло все остальные слова. Если его спрашивали, сколько дочерей он имел, он отвечал «Tois» и поднимал два пальца. Если его спрашивали, чем он зарабатывал на жизнь, он отвечал «Toujours» и показывал, как копает лопатой.

В истории сохранилось мало других сведений о Лело, если не считать того, что вскоре он умер от осложнений после перелома бедра. Но когда он умер, Брока совершил, возможно, самое важное вскрытие мозга со времен короля Генриха II.

Перед вскрытием черепной коробки Брока терзался сомнениями: если он не найдет повреждений в мозге Лело или обнаружит повреждение в другом месте, все пойдет насмарку. Ему не стоило беспокоиться. Если мозг Тана выглядел размолотым в кашу, с обширным нагноением, то в мозге Лело обнаружилось одно-единственное отверстие. И сам Брока мог бы воскликнуть «Срань господня!», когда увидел место: рядом с задней частью фронтальной доли. Это место (56) теперь известно как центр Брока.

Заявление Брока о находке речевого центра в мозге человека не произвело большого впечатления на публику. (Парижские газеты в то время потешались над провалившейся премьерой, освистанной и встреченной презрительным фырканьем, – над «Тангейзером» Рихарда Вагнера.) Но весть об открытии распространилась по научным обществам Европы и оставила ученых в напряженном ожидании. Может ли локализация существовать на самом деле?

Два последующих события доказали, что да, может. Во-первых, Брока подтвердил свои первоначальные находки у новых пациентов. После 1861 года врачи стали направлять к нему больных афазией для дальнейшего исследования, и к 1864 году он провел вскрытие 25 пациентов. Каждая жертва, кроме одной, имела повреждение в задней части фронтальной доли. Более того, характер и причина повреждения – опухоль, инсульт, сифилис, травма – не имели значения. Только локализация и еще раз локализация.

Второе событие имело еще более важные последствия для понимания речевых и языковых способностей мозга. В 1876 году двадцатишестилетний студент медицины из Германии по имени Карл Вернике (известный как соавтор синдрома Вернике – Корсакова) открыл новый тип афазии.

Вернике обнаружил, что повреждения у задней части височной доли – довольно далеко от центра Брока – уничтожали смысловое значение речи для людей. В то время как пациенты с афазией Брока знали, что они хотят сказать, но не могли говорить, пациенты с афазией Вернике могли выдавать предложения такой же длины, как в книгах Пруста, при этом соблюдая нужный ритм, но эти фразы просто не имели смысла. (Некоторые неврологи называют это словесным салатом – случайными фрагментами фраз, соединенными между собой. Я называю это синдромом «Поминок по Финнегану»[44].)

И в отличие от больных афазией Брока, которых раздражало их бессилие, больные афазией Вернике оставались безразличными; врачи могли отвечать им такой же бессмыслицей, а они только улыбались и кивали в ответ. В целом поврежденный центр Брока отключает речевые способности, а поврежденный центр Вернике нарушает понимание речи.

В функциональном отношении центр Брока помогает рту формировать и артикулировать слова, поэтому, когда в нем происходит сбой, фразы становятся отрывистыми, и человеку приходится часто делать паузы. Более того, он помогает формировать правильный синтаксис, поэтому больные афазией Брока почти не пользуются синтаксическими связями между словами: «Пес – кусать – девушка».

Центр Вернике связывает слова с их смысловым значением: он сочетает определитель и определяемое внутри вашего мозга.

Чтобы посмотреть на совместную работу этих двух центров, представьте, что человек рядом с вами внезапно произносит слово «Цепеллин». Сначала ваше внутреннее ухо передает этот сигнал в слуховую кору, которая, в свою очередь, передает его в центр Вернике. Потом центр Вернике извлекает необходимые ассоциации из вашей памяти, заставляя вас посмотреть на небо или мысленно услышать гитарные аккорды[45]. Таким образом, происходит смысловое наполнение звука.

Поврежденный центр Брока отключает речевые способности, а поврежденный центр Вернике нарушает понимание речи.

Если вы решите повторить «Цепеллин» вслух (почему бы и нет?), то центр Вернике сначала сравнивает эту концепцию со слуховым представлением, которое хранится в вашем мозге. Потом центр Вернике подает сигнал, который активирует центр Брока. В свою очередь, центр Брока активирует участок моторной коры, который управляет губами и языком. Если ваш центр Вернике не может сопоставлять слова и идеи, начинается словесный салат. (Младенцы не могут связно говорить и понимать речь отчасти потому, что их центр Вернике еще не сформировался.) Если ваш центр Брока барахлит, вы начинаете шлепать губами и коверкать слова.

Наряду с находкой нового речевого узла Вернике сделал более общий вывод о речевых процессах внутри мозга, который следует подчеркнуть особо: в мозге нет отдельного «речевого центра» . Как и в случае с памятью, разные отделы мозга вносят свой вклад в понимание и формирование речи, и это объясняет, почему люди могут утратить способность говорить, не теряя способности к пониманию, и наоборот. Если какие-то речевые узлы отказывают, или если кабели белого вещества между двумя речевыми узлами оказываются порванными, навыки могут нарушаться разными способами, иногда поразительно специфичными.

Некоторые жертвы инсульта помнят существительные, но не глаголы, или наоборот. Люди, свободно владевшие двумя языками, могут утратить один из них после травмы, так как первый и второй язык (57) опираются на разные нейронные контуры. Речевые изъяны даже могут нарушать математические способности. Судя по всему, у нас есть природный «числовой контур» в теменной доле, который оперирует сравнениями и величинами – основой арифметических вычислений. Но некоторые вещи (например, таблицу умножения), мы заучиваем на лингвистическом уровне, с помощью простого запоминания. Поэтому если речь отправляется на помойку, туда же уходят навыки, основанные на лингвистике.

Еще более поразительно, что некоторые люди, которым трудно связать даже три слова, прекрасно поют. По какой-то причине мелодии и ритмы могут обходить нарушенные контуры и «включать» речевые навыки, позволяя человеку, который мямлит «Я – люблю – ветчину», через несколько секунд спокойно распевать «Боевой гимн республики». (После пулевого ранения мозга бывший конгрессмен Габриэлла Гиффордс снова научилась говорить, исполняя песни, в том числе «Девочки просто хотят повеселиться».)

Сходным образом эмоции тоже могут воскрешать мертвые речевые контуры: многие больные афазией (как Тан) могут ругаться, если их спровоцировать, но только не преднамеренно. Отсутствие связей между пением, речью и руганью опять-таки подразумевает, что в нашем мозге нет единого речевого центра; не существует неврологической «кладовой», где мы храним слова.

В мозге нет отдельного «речевого центра». Как и в случае с памятью, разные отделы мозга вносят свой вклад в понимание и формирование речи.

Возможно, самый удивительный пример речевого расстройства называется «алексией без аграфии» – то есть неспособность читать без неспособности писать. Чтение в общем-то требует более высокой неврологической сноровки, чем устная речь. Печатные слова попадают в наш мозг через визуальную кору в довольно раннем детстве, но поскольку люди начали читать на позднем этапе нашей эволюционной истории – около 3000 лет до н. э., – визуальная кора не имеет врожденных связей с центром Вернике. (Да и с чего бы их иметь?) Тем не менее небольшая тренировка с детской книжкой вроде «Дика и Джейн» может «перестроить» мозг и связать эти две области, что позволяет нам воображать сложные концепции и сюжетные линии на основе простых чернильных линий и точек. Чтение изменяет принцип работы мозга.

Однако люди с алексией без аграфии не могут ничего прочитать из-за нарушенных аксонных связей в визуальной коре: кривые и очертания букв без каких-либо помех попадают в их мозг, но данные не достигают центра Вернике и никогда не превращаются в осмысленную информацию. В результате предложения кажутся им написанными иероглифами. Однако эти люди прекрасно могут писать, поскольку смысловые центры мозга по-прежнему имеют доступ к контурам моторной коры, управляющим движениями мышц при рукописном вводе текста. Это приводит к смехотворным ситуациям, когда человек может написать предложение «У меня аллергия на пиво», но не может прочитать то, что он только что написал.

Наряду со многими другими вещами речь делает нас людьми, и Брока заслужил свой бюст на горе Рашмор[46]современной неврологии за открытие первого речевого узла. Но по правде говоря, идея Вернике о речевых контурах находится в большей гармонии с нашим нынешним пониманием речи. И хотя Брока обычно приписывают честь открытия локализации мозга, Обертин (58) и даже френологи еще раньше и упорнее отстаивали идею локализации. Просто известность Брока, его яркие клинические отчеты и особенно его удача в поиске таких пациентов, как Тан и Лело, превратили интуитивные догадки других ученых в научный факт.

* * *

Брока может по праву разделить заслугу за другое крупное открытие, обычно приписываемое ему: латерализацию, или специализацию, полушарий мозга. К середине 1880-х годов ученые знали, что левое полушарие управляет правой стороной тела, и наоборот. Но ученые по прежнему глубоко верили в симметрию мозга – идею о том, что обе половины мозга работают одинаково. В конце концов, полушария выглядели одинаково, и ни одна другая парная часть тела (глаза, почки, яички) не имела специализированных левосторонних или правосторонних функций.

Поэтому во время вскрытий больных афазией Брока игнорировал любые различия между полушариями и обращал внимание только на «координаты» повреждений. Лишь в начале 1863 года он осознал, что у всех больных афазией повреждения были сосредоточены в левой фронтальной доле. Наедине с собой он размышлял о возможном значении этого феномена – может ли левое полушарие управлять речью? «Но мне было нелегко решиться на вывод, который мог бы иметь серьезные последствия», – впоследствии признался он.

Другие оказались не такими робкими. В марте 1863 года, пока Брока предавался тяжким раздумьям, малоизвестный сельский врач Густав Дакс представил в Национальную академию рукопись тридцатилетней давности, которую он надеялся опубликовать. В сопроводительном письме Дакс объяснил, что рукопись принадлежала его покойному отцу, доктору Марку Даксу, который составлял медицинские отчеты о десятках пациентов, утративших речь после повреждения фронтальной доли.

Отец Дакса представил рукопись на конференции в Монпелье в 1836 году, но его несправедливо проигнорировали. Поскольку все его пациенты имели травмы примерно в одном месте, Дакс-старший пришел к выводу, что фронтальная доля содержит речевой центр, – точно такой же вывод, как сделал сам Брока два года назад. Далее, поскольку все эти повреждения происходили с левой стороны, значит, речевой центр должен был находиться там; именно эту идею сейчас обдумывал Брока.

В истории науки есть много примеров того, как два и более человек независимо приходят к одному и тому же открытию – солнечных пятен, кислорода, дифференциального исчисления, периодической таблицы и так далее. Но лишь немногие дебаты о приоритете оказались столь неприятными и запутанными, как разногласия между Брока и Даксом.

Лишь в начале 1863 года Брока осознал, что у всех больных афазией повреждения были сосредоточены в левой фронтальной доле.

Брока сделал первое, довольно осторожное публичное высказывание о роли левого полушария в начале апреля 1863 года, буквально через несколько дней после того, как рукопись Дакса появилась в Париже. Содержание манускрипта, переданного в Национальную академию, скорее всего, было конфиденциальным, но Брока имел там друзей и почти несомненно знал заранее о выводах Дакса. Более того, члены академии явно не торопились с рецензированием рукописи для публикации, сначала представив ее в комиссию (главный инструмент бюрократической волокиты), а потом задерживая утверждение в течение целого года. В итоге Даксу пришлось самостоятельно опубликовать рукопись, и эта задержка дала Брока необходимое время для развития его идей.

Однако Дакс-младший – судя по всему, настырный и малоприятный тип – не позволил сбить себя с толку академическими увертками. Он возмутился проволочками и заручился поддержкой ученых Южной Франции, большинство из которых возмущала заносчивость их парижских коллег. Дакс также обвинил Брока в краже идей своего любимого отца и умышленном отказе в упоминании его работы. Брока серьезно воспринял это обвинение и начал искать других ученых, которые присутствовали на конференции в Монпелье в 1836 году, чтобы расспросить их о выступлении Дакса.

Как ни странно, никто из присутствовавших не мог вспомнить о работе Дакса. После нескольких месяцев бесплодных поисков Брока отступился, не уверенный в том, что Дакс вообще присутствовал на той конференции, а тем более выступал с докладом.

На самом деле единственным свидетельством того, что Дакс-старший когда-либо изучал повреждения мозга, связанные с речевыми центрами, был черновик его рукописи, предположительно датируемый 1830-ми годами. Но эта датировка опиралась на слова Дакса-младшего, и вполне естественно, что у Брока возникли подозрения. Он даже проанализировал почерк и стиль письма обоих Даксов с целью проверить, не пытается ли младший всучить ему фальшивку. (Брока счел документ подлинными, но он не был лингвистом.)

Дело Брока и Дакса до сих пор остается туманным. Нет сомнений в том, что Брока был превосходным ученым. Как и Дарвин с теорией естественного отбора или Менделеев с периодической таблицей элементов, Брока открыл латерализацию не совершенно один, но, как и у этих людей, его работа на порядок превосходила труды его соперников. Дакс даже не подтвердил локализацию повреждений у своих пациентов с помощью вскрытий; он просто строил догадки на основании слов пациентов о характере их травм. Тем не менее Дакс оказался прав: левое полушарие действительно управляет и речевыми центрами, – а в науке часто бывает так, что правильная догадка затмевает все остальное.

Гораздо труднее судить, как много знал Брока и когда он узнал об этом. Несмотря на ожесточенную критику Дакса-младшего, Брока едва ли целиком заимствовал работу его отца. Но повлияла ли рукопись на его выводы, и если да, то как сильно? Возможно, тот факт, что Брока почувствовал себя достаточно уверенно, чтобы заговорить о левосторонней специализации вскоре после прибытия рукописи Дакса в Париж, был обычным совпадением. А может быть, когда Брока узнал о рукописи, он убедился, что находится на верном пути. Но лишь случай определяет, как сильно Дакс повлиял на Брока или же дал ему мужество следовать по пути, который еще не был определен до конца.

Из-за всех этих пререканий Брока немного отошел в сторону от неврологии, и после 1866 года он решил больше сосредоточиться на других научных интересах, таких как черепа.

В 1867 году он поразил мир, определив, что череп доколумбовой эпохи из Перу, в котором имелось квадратное отверстие, был доказательством древней нейрохирургической операции. Брока также определил (правильно), что пациент пережил операцию, опираясь на следы рубцов вокруг отверстия. Примерно в то время он спас жизнь человеку, впервые совершив нейрохирургическую операцию на основе теории локализации. Пациент потерял речь после травмы головы, и вместо того, чтобы вскрыть ему половину черепа для осмотра, Брока просверлил маленькое отверстие над центром своего имени и ослабил внутричерепное давление.

Также Брока стал принимать участие в политике. Во время попытки государственного переворота в 1871 году он контрабандой доставил золото на 75 миллионов франков в Версаль на телеге с сеном (по другим сведениям, с картошкой) для помощи правительству в изгнании. Власти так и не отблагодарили его, но французский народ избрал Брока «пожизненным сенатором» в 1880 году. Но он не успел насладиться оказанными ему почестями, через несколько месяцев его ожидала скоропостижная смерть в возрасте пятидесяти шести лет – что характерно, от кровоизлияния в мозг.

После его безвременной смерти ученые более или менее канонизировали его имя, и теория локализации мозга стала одним из столпов неврологии XX века. В сущности, как это часто бывает, бывшая ересь превратилась в новую веру: к 1950 году большинство неврологов объявили левое полушарие вместилищем не только речи, но и всех других высших навыков и способностей. Не довольствуясь почетом левому полушарию, ученые одновременно принижали роль правого полушария, относясь к нему как к более медленному, примитивному и даже «умственно отсталому» близнецу. Понадобился один озлобленный нацист и десятилетия последующей работы, чтобы доказать обратное.

* * *

В 1944 году тридцатилетний американский офицер У. Дж. выпрыгнул с парашютом из самолета над Голландией, чтобы помочь освобождению страны. Его парашют раскрылся лишь частично, и он упал на землю, как мешок с песком, сломав ногу и потеряв сознание. Когда он очнулся, то обнаружил, что стал мочиться кровью, и вскоре оказался в плену у нацистов. В какой-то момент – возможно, во время конвоирования в лагере для военнопленных – он чем-то задел охранника, который пришел в бешенство и раскроил ему череп прикладом. Скорее всего, это привело к кровоизлиянию в мозг. У. Дж не получил почти никакого лечения в следующем году и потерял почти пятьдесят килограммов веса.

После войны У. Дж. нашел работу курьером в Лос-Анджелесе. Но он начал испытывать так называемые абсансы: он заводил автомобиль, отъезжал, а потом оказывался за сотню километров от дома, не имея понятия, как попал туда. Кроме того, у него начались припадки. Его аура ощущалась как колесо обозрения, которое начинало вращаться внутри него; его голова дергалась влево, он корчил гримасы и иногда вскрикивал: «Прыгай, Джерри!», прежде чем потерять сознание.

Он не ходил под себя, но колотился головой и однажды упал в огонь. Но хуже всего была частота припадков – до двадцати раз в день в конце 1950-х годов, – которая делала его психически оглушенным. Если до войны он с энтузиазмом читал историю Древней Греции и Виктора Гюго, то теперь мог одолеть лишь газетные заголовки. Поэтому в 1962 году он разрешил двум хирургам из Лос-Анджелеса провести операцию, которая казалась такой же безнадежной, как операция на мозге Г. М. десять лет назад. Они предложили рассечение мозолистого тела У. Дж.

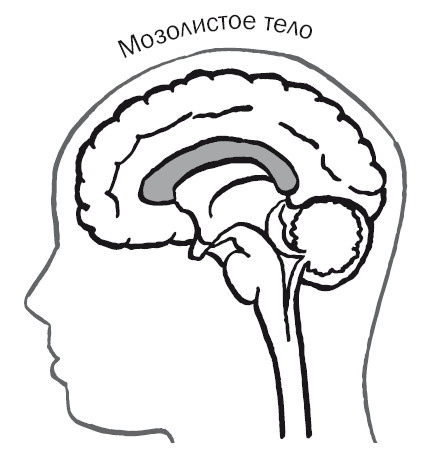

Вы не сможете увидеть мозолистое тело, если не разведете в стороны две половины мозга и не заглянете внутрь. Оно выглядит как пучок желтоватой бечевки и соединяет оба полушария, словно сиамских близнецов. Это одна из немногих структур мозга, существующая в единственном числе, и за прошедшие столетия несколько ученых помещали там неделимую человеческую душу как раз по этой причине.

В начале XX века ученые больше не рассматривали мозолистое тело как святая святых, но понятия не имели, что с ним делать. Оно состоит из 200 миллионов волокон белого вещества, что указывает на его связующую роль между полушариями. (Следующий самый толстый пучок, соединяющий полушария, содержит лишь 50 000 волокон[47].) Тем не менее рентгеноскопия показывала, что некоторые люди рождаются без мозолистого тела и прекрасно себя чувствуют.

Неврологи могли назвать только одну вещь, которой определенно занималось мозолистое тело: распространением эпилептических припадков. Они наблюдали за электрическими импульсами во время припадка. По какой-то причине слабые эпилептические бури начинали набирать силу при достижении мозолистого тела и вскоре охватывали оба полушария. Опасность подсказывала способ прекращения припадков… через рассечение мозолистого тела.

Двое хирургов из Лос-Анджелеса наконец убедили У. Дж. согласиться с их решением в 1962 году. Они пробурили два отверстия в его черепе – одно спереди, другое сзади, – а потом просунули внутрь медицинские лопатки, чтобы приподнять доли мозга. Вам может показаться, что такая операция проходит быстро – просто сунь скальпель и начинай резать, – но на самом деле она потребовала десятичасовой работы: если верхние ткани мозга можно черпать ложкой, то мозолистое тело жесткое, как хрящ.

Выздоровление было медленным, но через месяц У. Дж начал говорить, а через три месяца встал на ноги; врачи также отмечали его замечательные моторные навыки и радовались тому, что он может выполнять скоординированные сложные движения, вроде прикуривания сигарет (это были другие времена). Но главное, припадки У. Дж. прекратились.

Целью операции было ограничить его припадки одним полушарием, но по неизвестной причине она фактически ликвидировала их. Он впервые смог спать по ночам и набрал двадцать килограммов веса. Что не менее важно, У. Дж. не испытывал трудностей, с которыми столкнулся Г. М.: его личность, речь и воспоминания остались в целости и сохранности.

Воодушевленные успехом, хирурги из Лос-Анджелеса стали проводить новые операции по каллозотомии . И помимо кратковременных послеоперационных эффектов – один пациент, очнувшись, пожаловался на то, что у него «голова раскалывается от боли», – пациенты не проявляли никаких отклонений в худшую сторону. Они по-прежнему могли читать, рассуждать, говорить, ходить и проявлять эмоции. Их разум работал точно так же, как раньше.

Но… могло ли это быть правдой? Неужели рассечение 200 миллионов волокон приводило к нулевым побочным эффектам? Невролог Роджер Сперри не «купился» на это и решил доказать обратное.

Доказательство обратного было излюбленным занятием Сперри. Он имел нетипичную для ученого биографию и в молодости уделял спорту не меньше внимания, чем обучению. В средней школе в Коннектикуте он установил рекорд штата по метанию копья и занимался бейсболом, баскетболом и гонками на треке в колледже Оберлин. В свободное от тренировок время он мог часами изучать средневековую поэзию. Но потом он заинтересовался психологией, и после завершения спортивной карьеры в Оберлине налег на учебу и получил степень магистра психологии. Он защитил докторскую диссертацию по зоологии в Чикагском университете, в которой – это был нетактичный, но впечатляющий ход – разнес в пух и прах работу всей жизни своего научного руководителя.

В устройстве мозга Пол Вейс придерживался модной теории «чистого листа». Он утверждал, что любой нейрон может выполнять работу любого другого нейрона и что нейронные контуры можно перестраивать до бесконечности. Сперри считал эту концепцию чрезвычайно современной, и в 1941 году приступил к ряду дьявольских экспериментов на крысах для ее проверки. Наряду с другими вещами это включало вскрытие задних лап крысы, определение нервов, подающих в мозг сигналы боли, и их переключение – так что левый болевой нерв теперь находился в правой лапе и наоборот.

Когда крыса выздоравливала после операции, Сперри помещал ее на электрифицированную сетку, где она получала разряд, когда наступала на определенное место. Результат был жестоким. Если разряд поражал левую заднюю лапу, мозг крысы ощущал укол боли в правой задней лапе. Поэтому она поджимала правую лапу и начинала хромать. К несчастью, это усиливало давление на поврежденную левую лапу.

Хуже того, когда крыса снова проходила над электрифицированным местом, ее левая задняя лапа получала очередной разряд. Из-за переключенных нервов казалось, что правая лапа начала болеть еще сильнее. Новые болевые разряды лишь усиливали реакцию и создавали порочный круг. Что важно, вопреки мнению Вейса, крысиные нейроны не выучивали новую реакцию. Проходил месяц за месяцем, но независимо от того, сколько раз бедное животное повреждало одну лапу, оно всегда поджимало другую.

Сперри проводил еще более жуткие эксперименты в стиле доктора Моро. Он вынимал у рыб глазные яблоки, рассекал зрительные нервы, поворачивал глаза в глазницах на 180 градусов и пришивал их обратно. Нервы у рыб могут быстро регенерировать, и они снова начинают видеть. Но поскольку глазные яблоки были перевернуты, нервы регенерировали в обратном направлении, заставляя рыб видеть мир вверх ногами. Если у рыбы подвешивали червяка под челюстью, она устремлялась вверх; если приманку подвешивали сверху, она ныряла вниз. Опять-таки рыбы никогда не меняли это поведение.

По результатам экспериментов на крысах и рыбах у всех существ были строго запрограммированные нейронные контуры; определенные нейроны предназначены для выполнения определенных задач и не могут выполнять ничего другого. Это не значит, что мозг (особенно человеческий) не обладает пластичностью. Но Сперри разрушил идею о том, что мы рождаемся с «чистыми листами» нейронов, образующих цепи и контуры во всех мыслимых сочетаниях.

Не удовлетворившись опровержением работы Вейса, Сперри написал докторскую работу в Гарвардском университете, в которой тоже разгромил аргументы своего научного руководителя.

Начиная с 1920-х годов, Карл Лэшли способствовал популярности классического эксперимента по психологии, где крысы бегали по лабиринтам. В данном случае, после того как крысы запоминали лабиринт, Лэшли анестезировал их, повреждал их мозг в определенных местах и повторял эксперимент. К его изумлению, независимо от места повреждения крыса по-прежнему могла преодолеть лабиринт – при условии, что он удалял не слишком много тканей. Иными словами, значение имело не расположение повреждений, а лишь их размер .

По результатам экспериментов на крысах и рыбах у всех существ были строго запрограммированные нейронные контуры.

На основе этой работы Лэшли изобрел теорию антилокализации. Он признавал, что мозг должен иметь специализированные компоненты. Но, по его словам, для сложных задач, таких как прохождение лабиринтов, экспериментальные животные одновременно использовали все части своего мозга. В качестве выводов Лэшли еще до случая Г. М. пропагандировал идею, что все части мозга вносят равный вклад в формирование и хранение воспоминаний.

Для того чтобы теория Лэшли работала, разные отделы мозга – даже не соединенные аксонными «проводами» – должны были почти мгновенно связываться друг с другом. Поэтому он преуменьшал идею о том, что нейроны посылают сообщения только ближайшим соседям наподобие пожарной цепочки. Вместо этого он представлял нейроны, испускающие дальнодействующие электрические волны, сходные с радиоволнами.

Сперри снова решил, что это выглядит неубедительно, и опять продемонстрировал свое нестандартное мышление. Начиная с 1940-х годов он вскрывал черепа кошек и обкладывал их мозг либо пластинками слюды (для изоляции), либо танталовыми проводами (для короткого замыкания). Каждая из этих добавок должна была нарушать распространение электрических волн в мозге и таким образом отключать высшие мыслительные функции.

Ничего подобного. Сперри подвергал кошек всем известным ему неврологическим тестам, и они вели себя точно так же, как обычные кошки. Это погубило теорию Лэшли (59) о дистанционной электрической коммуникации и укрепило веру в химическую связь между отдельными нейронами. К облегчению всех научных руководителей, Сперри открыл собственную лабораторию в Калифорнийском технологическом университете в 1954 году. После обустройства он решил продолжить исследования мозолистого тела. Эти эксперименты включали рассечение пучка связок между двумя полушариями у кошек и обезьян и наблюдение за их поведением.

В целом животные с расщепленным мозгом казались нормальными – по крайней мере большинство из них. Время от времени они начинали вести себя странно и непривычно. К примеру, если он учил кошку с расщепленным мозгом ориентироваться в лабиринте с повязкой на глазу, а потом закрывал другой глаз и возвращал кошку в лабиринт, она снова начинала блуждать (60). С контрольными животными этого не происходило. Такие странности заставили Сперри усомниться в том, что люди с рассеченным мозолистым телом не испытывают никаких побочных эффектов. Поэтому, когда хирурги из Лос-Анджелеса предложили Сперри подвергнуть тестам У. Дж. и других пациентов каллозотомии, он согласился и снова доказал свою правоту.

Трехчасовые эксперименты, проведенные Сперри и его аспирантом Майклом Гаццанигой, проводились каждую неделю. Сначала У. Дж реагировал нормально. Он справлялся со всеми повседневными делами, и даже обширные психологические тесты не выявили ничего необычного. Потом настала очередь тахитоскопа. Прибор представлял собой механический затвор, прикрепленный к проектору. Он быстро открывался и закрывался, что позволяло ученым проецировать изображения на экран на одну десятую долю секунды.

До 1950-х годов тахитоскоп был больше известен как устройство, помогавшее тренировать пилотов американских истребителей во время Второй мировой войны. Психологи проецировали на экран силуэты самолетов – как своих, так и вражеских, – а пилоты, после соответствующей подготовки, учились за долю секунды отличать хороших парней от плохих.

Вместо самолетов У. Дж. видел проблески слов или предметов. Он сидел за столом в двух метрах от белого экрана и смотрел прямо в центр. Под столом находился телеграфный ключ, нажатие которого означало, что он увидел картинку. Дополнительно после каждой серии Сперри и Гаццанига просили У. Дж утвердительно или отрицательно ответить на вопрос, видел ли он какой-то образ. Главная цель эксперимента заключалась в следующем: Сперри и Гаццанига мельком показывали слово или предмет только с одной стороны экрана – крайней справа или слева от центральной линии. В результате образ поступал только в одно полушарие мозга У. Дж. Его реакция на эти мимолетные образы вызвала у ученых дрожь предвкушения.

Когда образы мелькали справа от него, реакция У. Дж. была такой же, как у нормального человека. Эти образы поступали в его левое полушарие, контролирующее язык и правую руку. Поэтому он нажимал телеграфный ключ правой рукой и отвечал: «Да, я видел картинку».

Но когда образы мелькали слева от него, дела обстояли по-другому. Эти образы поступали в его правое полушарие, которое не отвечает за речь; оно также не могло подать сигнал левому полушарию о необходимости активировать речевые центры из-за рассеченного мозолистого тела. Поэтому У. Дж. отрицал, что он что-либо видел. Тем не менее он нажимал телеграфный ключ левой рукой. Его левая рука знала – в отличие от левого полушария. Это происходило снова и снова. У. Дж. настаивал, что он ничего, абсолютно ничего не видел. А между тем он фактически телеграфировал под столом нечто совершенно противоположное.

Другие пациенты с расщепленным мозгом демонстрировали сходное разъединение между левой и правой сторонами. В одном эксперименте Сперри и Гаццанига завязывали пациентам глаза и вкладывали в левую руку карандаши, сигареты, шляпы, пистолеты и другие предметы. Пациенты без труда могли пользоваться этими предметами – писать, подносить сигарету ко рту, надевать шляпу или нажимать на спусковой крючок, – но они не могли назвать их.

В другом эксперименте ученые использовали тахитоскоп для кратковременной демонстрации слов «горячий» и «собака» на противоположных сторонах экрана[48], а потом попросили людей нарисовать, что они видели (61). Когда нормальные люди проходили этот тест, они рисовали булочку с сосиской, иногда с добавлением горчицы. Люди с расщепленным мозгом рисовали собачку левой рукой и яркое солнце правой рукой. (Они также не могли провести языковые ассоциации между головой и надгробием, небом и небоскребом.) В целом они – проваливали любой тест, требовавший обмена информацией между правым и левым полушарием. Без мозолистого тела каждое полушарие оказывалось изолированным.

Но Сперри и Гаццанига не только искали признаки нарушения связи между полушариями. Пациенты с расщепленным мозгом также помогли им выяснить уникальные таланты каждого полушария – то, что мы теперь называем правосторонним и левосторонним мышлением.

«Портрет» Джузеппе Арчимбольдо. В зависимости от повреждения мозга, некоторые жертвы видят только овощи и фрукты, а другие видят только лицо. Правое полушарие также имеет склонность замечать только лицо, а левое обращает внимание лишь на составные компоненты.

В то время ученые считали левое полушарие доминирующим практически во всех важных навыках. Но пациенты с расщепленным мозгом продемонстрировали, что правое полушарие лучше распознает лица: когда они смотрели на портрет работы Арчимбольдо, то левое полушарие видело составные части из фруктов и овощей, а правое полушарие видело «человека».

Правое полушарие также лучше справлялось с пространственными задачами, такими как мысленное вращение объектов или определение величины круга после демонстрации отрезка дуги.

Но самое интересное, правое полушарие переигрывало левое полушарие в логических играх. Представьте игру, в которой вы наугад достаете шарики из огромной бочки. 80 процентов шариков синие, 20 процентов красные, и если вы правильно угадываете цвет перед каждым ходом, то получаете доллар. В таких задачках люди с целостным мозгом обычно ставят на то, что в 80 процентах случаев будут вытаскивать синие шарики, а в 20 – красные. Но это идиотская стратегия. Простые вычисления показывают, что тогда вы будете угадывать лишь в 68 процентах случаев. Лучше каждый раз называть синий цвет, потому что тогда вам гарантирован успех в 80 процентах.

Крысы и золотые рыбки (в вариантах этой игры, разработанных для животных) хорошо это понимают и всегда выбирают один и тот же цвет. Левое полушарие у людей с расщепленным мозгом рассуждало так же, как обычные люди. Правое полушарие – нет. Оно угадывало точно так же, как крысы и золотые рыбки, и получало денежки.

* * *

На основе этой работы неврологи обнаружили и другие таланты правого полушария, подрывавшие гегемонию левого. У людей с расщепленным мозгом правое полушарие обнаруживает лучшие музыкальные способности, а его превосходящие пространственные навыки позволяют лучше и быстрее читать карты. Оно даже доминирует в определенных аспектах речи. Если эквивалент речевой точки Брока в правом полушарии оказывается поврежденным, у людей наступает состояние, которое называется апросодией . Они понимают буквальное значение слов, но остаются безразличными к ритму и эмоциональным нюансам обычного разговора – к тем вещам, которые оживляют нашу речь.

Правое полушарие доминирует в том, что мы называем «художественным вкусом». Фактически если господствующее левое полушарие оказывается поврежденным, художественные инстинкты правого полушария часто выходят на передний план. Существуют хорошо описанные случаи, когда люди, получившие травму левого полушария, внезапно становятся одержимыми живописью или поэзией – теми вещами, которые раньше совершенно не волновали их.

Сходным образом многие умственно отсталые люди, получившие травму левого полушария еще до рождения, имеют удивительные таланты (вроде музыкального подражания), в которых находят выход врожденные способности правого полушария.

Но, несмотря на эти разнообразные таланты, Сперри и Гаццанига не советовали придавать слишком большое значение различиям между левым и правым полушарием. Это вовсе не так, будто одно полушарие говорит или рисует само по себе, а другое бьет баклуши и крутит свои аксоны. Скорее, отношения между полушариями взаимно дополняют друг друга – наподобие левой и правой руки.

Большинство людей имеет доминирующую правую руку, но левая все равно помогает завязывать шнурки, печатать, разливать напитки и чесаться. Равным образом мозг не может выполнять большинство задач без согласованной работы обоих полушарий.

Люди с расщепленным мозгом проваливали любой тест, требовавший обмена информацией между правым и левым полушарием.

В качестве отличного примера можно привести способность к рассуждению. Пациенты с расщепленным мозгом продемонстрировали, что правое полушарие лучше определяет причинно-следственную связь между двумя событиями (то есть определяет, действительно ли А является причиной Б, или же это случайное совпадение). Кроме того, оно лучше и точнее запоминает все, что мы видим, слышим и чувствуем. Левое полушарие лучше вычленяет закономерности из полученной информации, и только оно может на основе данных сделать скачок к чему-то новому: к принципу или закону. В целом обе половины мозга воспринимают реальность, но делают это по-разному, и без их уникальных способностей мы имели бы огромные пробелы в наших научных знаниях.

Ученые подозревают, что специализация правой и левой половины мозга начала развиваться много миллионов лет назад, так как многие другие животные проявляют тонкие различия между работой полушарий (62): они предпочитают пользоваться одной конечностью для еды или чаще нападают на добычу с одного направления, чем с другого. До этого, вероятно, левое и правое полушарие в равной степени занимались мониторингом сенсорных данных от окружающего мира. Но поскольку существует мозолистое тело, предназначенное для обмена информацией между полушариями, им нет необходимости работать одинаково. Поэтому мозг избавился от излишества, и левое полушарие взяло на себя новые задачи. Этот процесс ускорился с появлением человека, и мы проявляем гораздо большие различия между левым и правым полушарием, чем любые другие животные.

Если левое полушарие оказывается поврежденным, художественные инстинкты правого полушария часто выходят на передний план.

В ходе эволюции левое полушарие также взяло на себя жизненно важную роль главного интерпретатора . Неврологи долго дискутировали, могут ли люди с расщепленным мозгом иметь два независимых разума, работающих параллельно, в одном черепе. Это звучит пугающе, но подтверждается некоторыми свидетельствами. К примеру, люди с расщепленным мозгом без труда рисуют две разные геометрические фигуры одновременно, по одному каждой рукой. Обычные люди проваливают этот тест. (Попробуйте, и сами увидите, как это немыслимо трудно.)

Некоторые неврологи презрительно относятся к подобным вещам и называют разговоры о двух отдельных разумах ненужным преувеличением. Но одно несомненно: люди с расщепленным мозгом чувствуют себя психически целостными. Им никогда не кажется, что оба полушария борются за власть или что их сознание перескакивает из одного места в другое. Это происходит потому, что одно полушарие, обычно левое, берет управление на себя. И многие неврологи полагают, что то же самое происходит в нормальном мозге. Одно полушарие постоянно доминирует и исполняет роль, которую Майкл Гаццанига назвал интерпретатором. (Согласно Джорджу У. Бушу его также можно назвать решателем.)

Как правило, наличие решателя/интерпретатора идет на пользу: мы избегаем когнитивного диссонанса. Но у пациентов с расщепленным мозгом «всезнание» левого полушария может исказить их мышление.

В одном знаменитом эксперименте Гаццанига мельком показал две картинки подростку П. С. с расщепленным мозгом: снежный пейзаж для правого полушария и куриную лапу для левого полушария. Потом Гаццанига показал П. С. ряд предметов и предложил ему выбрать два из них. Левой рукой П. С взял лопату для уборки снега, а правой – резинового цыпленка. До сих пор все шло так, как ожидалось. Потом Гаццанига спросил подростка, почему он выбрал эти предметы. Разумеется, левое полушарие П. С. с его лингвистическими навыками все знало о цыпленке, но оставалось в неведении насчет снежного пейзажа.

Не в силах примириться с тем, что он чего-то не знает, его интерпретатор в левом полушарии придумал свою причину. «Все очень просто, – ответил П. С. – К куриной лапке прилагается курица, а чтобы очистить курятник, нужна лопата». Он был совершенно убежден в своей правоте. Если обойтись без эвфемизмов, можно назвать интерпретатора в левом полушарии конфабулятором на полставки.

Пациенты с расщепленным мозгом занимаются конфабуляцией и в других обстоятельствах. Как мы могли убедиться, мысли и сенсорные данные у них не могут переходить из левого полушария в правое и наоборот. Но выясняется, что чистые эмоции могут это делать. Эмоции более примитивны и способны обходить мозолистое тело через древний закоулок в височной доле.

В одном эксперименте ученые мельком показали портрет Гитлера с левой стороны от женщины с расщепленным мозгом. Ее правое полушарие было выведено из душевного равновесия и (поскольку правое полушарие доминирует в эмоциональном отношении) спроецировало этот дискомфорт на левое полушарие. Но ее левое полушарие (доминирующее в лингвистическом отношении) не видело Гитлера, поэтому, когда женщину спросили, что ее встревожило, она занялась конфабуляцией и ответила: «Я вспомнила о человеке, который недавно рассердил меня».

Этот трюк работает с картинками похоронных процессий, улыбающихся лиц и красоток из «Плейбоя» в кроличьих костюмах. Люди хмурятся, улыбаются или хихикают, а потом указывают на какой-нибудь ближайший предмет или утверждают, что о чем-то вспомнили. В неврологическом смысле это равнозначно перестановке причины и следствия, так как сначала приходит эмоция , а потом разум начинает сочинять объяснение. Это вызывает вопрос, насколько мы можем интерпретировать наши эмоции в повседневной жизни.

Кроме того, пациенты с расщепленным мозгом проливают свет на определенные эмоциональные проблемы, с которыми мы сталкиваемся. Вспомним случай П. С., сочинившего историю о курицах и лопатах. В другом эксперименте ученые мельком показывали фото его подружки его правому полушарию. В классической манере людей с расщепленным мозгом он утверждал, что ничего не видел, но в классической подростковой манере начинал краснеть и хихикать. Его левая рука тянулась к алфавитным косточкам для игры в скрэбл и выкладывала слово «Л-И-З». Когда его спрашивали, почему он это сделал, он не знал, что ответить.

Тесты также выявили конфликт между желаниями в его левом и правом полушарии. П. С. посещал модную частную школу в Вермонте, и когда его спрашивали, чем бы он хотел зарабатывать на жизнь, левое полушарие подталкивало его к респектабельной карьере чертежника. Между тем его правая рука выкладывала ответ «автогонщик» с помощью косточек для игры в скрэбл. Его мозг даже обнаруживал политические противоречия: после Уотергейта его левое полушарие проявляло симпатию в президенту Никсону, в то время как правое полушарие намекало, что он рад импичменту «Хитроумного Дика».

При столкновении с кризисом или противоречием мы часто говорим, что разрываемся надвое или что наш ум раздваивается. Может быть, это не просто метафоры (63).

Асимметрия между правой и левой половиной мозга влияет на то, как мы читаем эмоции других людей. Представьте простые штриховые рисунки двух наполовину улыбающихся, наполовину нахмуренных лиц: у одного с левой стороны улыбка, а у другого левый угол рта опущен вниз. В буквальном смысле эти лица в равной мере печальны и радостны.

Но для большинства людей эмоция левой стороны (с точки зрения наблюдателя) является преобладающей и определяет общий эмоциональный фон. Это происходит потому, что содержание вашего левого зрительного поля вступает в контакт с эмоциональной и лучше распознающей эмоции стороной мозга – с правым полушарием. Кстати, если разделить пополам фотоснимок лица и отдельно просмотреть каждую половину, то людям обычно кажется, что на левой половине человек больше «похож на себя», чем на правой половине.

Художники с давних пор пользовались асимметрией между левой и правой стороной, чтобы их портреты выглядели более динамично. Как правило, левая половина лица (контролируемая эмоциональным правым полушарием) более выразительна. Исследования, проведенные в европейских и американских художественных музеях, показывают, что примерно 56 процентов мужчин и 68 – женщин на портретах обращены левой стороной к холсту и таким образом лучше показывают левую половину лица.

Сцены распятия Иисуса, страдающего на кресте, обнаруживают еще более сильную корреляцию: более чем в 90 процентах случаев его лицо обращено в левую сторону. (Если исходить только из принципа вероятности, то она составляла бы примерно 33 процента.) И эта корреляция сохраняется независимо от того, был художник левшой или правшой.

Не вполне ясно, происходит ли это оттого, что натурщики считают левую сторону своего лица более выразительной, или же сами художники находят эту сторону более интересной. Но феномен имеет универсальный характер и проявляется даже на выпускных фотографиях учеников средней школы.

Левосторонняя поза также позволяет художнику сделать акцент на левом глазе натурщика. В этой позиции большая часть лица появляется на левой стороне полотна, где лучше распознающее лица правое полушарие может свободно изучать его.

В портретной живописи существуют исключения из этого правила, но они не менее красноречивы. Леонардо да Винчи, одинаково хорошо владевший обеими руками, часто нарушал условности и рисовал правосторонние профили. Но Мона Лиза на его самой известной картине обращена в левую сторону. Еще одно исключение состоит в том, что лица на автопортретах часто обращены в правую сторону. Однако художники часто рисуют автопортреты по отражению в зеркале, из-за чего левая половина лица кажется правой на холсте.

Так что это «исключение» лишь подтверждает правило. И наконец, в одном исследовании было установлено, что лица видных ученых – по крайней мере на официальных портретах для английского Королевского общества – обычно обращены в правую сторону. Вероятно, это был сознательный выбор ради того, чтобы они выглядели более задумчивыми и менее эмоциональными, похожими на типичных рационалистов.

По сравнению с портретами, живопись в целом не обнаруживает левосторонней предвзятости; в любом случае это происходит не во всех культурах. На западных полотнах так называемая зрительная кривая – линия, по которой естественным образом следует взгляд, – часто движется слева направо. В живописи Восточной Азии зрительная кривая чаще движется справа налево, что соответствует принятому там способу чтения. Сходная предрасположенность существует и в театре: когда поднимается занавес, западные зрители с предвкушением смотрят налево, а в китайском театре поворачиваются направо.

Как правило, левая половина лица (контролируемая эмоциональным правым полушарием) более выразительна.

Вероятно, причину нашей левосторонней предрасположенности к некоторым вещам (портреты), в отличие от других (пейзажи), можно проследить в прошлое – до нашего эволюционного наследия, начиная с животных. Животные могут свободно игнорировать большинство различий между правым и левым в естественной среде обитания: сцена и ее зеркальное отражения более или менее идентичны по отношению к пище, сексу и укрытию. Даже умные и разборчивые животные – такие как крысы, которые легко отличают квадрат от прямоугольника, – с трудом отличают зеркальные образы от обычных. А люди, будучи больше животными, чем кем-то еще, практически не обращают внимания на различия между левой и правой стороной, даже в нашем собственном теле.

Русским сержантам в XIX веке так осточертели неграмотные крестьяне, не умеющие отличить левое от правого, что они привязывали пучок сена к одной ноге и пучок соломы к другой, а потом командовали «Сено, солома, сено, солома!», чтобы научить их шагать в ногу.

Даже башковитые парни вроде Зигмунда Фрейда и Ричарда Фейнмана признавались в том, что им бывает трудно отличить правое от левого. (Будучи мнемоником, Фрейд делал быстрые пишущие движения правой рукой, а Фейнман бросал быстрые взгляды на родинку на левой щеке.) Существует также знаменитый правосторонний портрет Гёте, где он изображен с двумя левыми ногами, а Пикассо, очевидно, лишь пожимал плечами при виде зеркальных копий его собственных работ, даже когда его подпись смотрела в обратную сторону.

Тогда почему люди замечают разницу между левой и правой стороной? Отчасти из-за лиц. Мы общественные существа, и из-за нашего латерального мышления полуулыбка на правой стороне лица не производит на нас такого же впечатления, как на левой стороне.

Но настоящий ответ заключается в чтении и письме. Дети, которые учатся грамоте, часто пишут асимметричные буквы S и N в зеркальном отражении, потому что их мозг не видит разницу. Неграмотные ремесленники, которые изготавливали наборные блоки для средневековых книг, имели такую же проблему, и их зеркальные буквы придают клоунскую легкомысленность сухим латинским манускриптам. Лишь постоянная тренировка при чтении и рукописи позволяет нам выучить правильное начертание букв. По всей вероятности, лишь появление письменных манускриптов несколько тысячелетий назад заставило людей уделять особое внимание разнице между левой и правой стороной. Это еще один пример того, как грамотность изменила наш мозг.

* * *

Из трех «доказательств обратного» у Сперри работа по восприятию расщепленного мозга была наиболее плодотворной и увлекательной. Она сделала Сперри научной знаменитостью и привлекла в его лабораторию коллег со всего мира. (Хотя Сперри и не был пижоном, он организовал достойную вечеринку с народными танцами и пуншем под названием «Расщепление мозга», который, судя по всему, вполне оправдывал свое название.) Результаты его трудов проникли и в популярную литературу. Писатель Филипп К. Дик опирался на его исследования в поиске сюжетных линий, и вся образовательная теория о левостороннем и правостороннем мышлении опирается (пусть и опосредованно) на работу Сперри и его команды.

Вероятно, ранние открытия Сперри заслуживали отдельных Нобелевских премий, но исследования расщепленного мозга в конце концов принесли ему почетную награду в 1981 году. Он разделил ее с Дэвидом Хьюбелом и Торстеном Визелом, которые показали, как работают зрительные нейроны. Будучи научными отшельниками, они не привыкли к официальным костюмам, и позже Хьюбел вспоминал, как услышал стук в дверь своего номера незадолго до начала Нобелевской церемонии в Стокгольме. За дверью стоял сын Сперри с белым галстуком-бабочкой для отцовского смокинга в руке. «Кто-нибудь имеет представление, что с этим делать?» – спросил он. Пол, младший сын Хьюбела, кивнул. Дома он играл на трубе в молодежном симфоническом оркестре и хорошо разбирался в смокингах. В конце концов он повязал галстуки ученым гениям.

Получение Нобелевской премии не утолило амбиций Сперри. По сути дела, уже тогда он почти забросил исследования расщепленного мозга ради решения вечной проблемы неврологии об отношениях тела и разума . Как и многие до него, Сперри не верил, что разум можно свести к обычной коммуникации между нейронами. Но он не верил и в дуализм, концепцию о том, что разум может существовать независимо от мозга. Вместо этого Сперри полагал, что сознательный разум является «эмергентным качеством»[49]нейронов.

Примером такого эмергентного качества является влажность. Даже если вы обладаете самым полным знанием о молекуле H2O, то все равно не сможете предсказать, что если опустите руку в ведро с водой, то ощутите ее влажность. Для возникновения этого качества необходимо взаимодействие огромного количества молекул. То же самое относится к гравитации, другому качеству, которое почти магически возникает на макроуровне. Сперри утверждал, что наш разум возникает аналогичным образом: необходимо скоординированное действие огромного количества нейронов, чтобы пробудить к жизни сознательный разум.

Большинство ученых соглашались со Сперри в этой предпосылке. Более спорным было его утверждение, что хотя разум нематериален, он может влиять на физические функции мозга. Иными словами, мысли каким-то образом могли изменять молекулярное поведение тех самых нейронов, которые породили их. То есть разум и мозг взаимно влияют друг на друга. Это бодрящая идея, и если она верна, то может объяснить природу сознания и даже приоткрывает дверь для свободы воли. Но остается вопрос, каким образом это происходит, и Сперри так и не придумал правдоподобного механизма для ответа на него.

Сперри умер в 1994 году с мыслью о том, что его работа о сознании и разуме будет его наследием. Коллеги позволили себе не согласиться с ним, и некоторые из них смотрят на последние годы Сперри (как и на поздние труды Уолтера Пенфилда) со смесью недоверия и замешательства. Как заметил один ученый, работа над смутными аспектами сознания отвращает всех, кроме «дураков и лауреатов Нобелевской премии». Тем не менее Сперри был прав в одном: объяснение, как человеческое сознание возникает из мозга, всегда было – и до сих пор остается – одной из главных проблем неврологии.

Глава 12

Дата добавления: 2015-12-08; просмотров: 1233;