Человек, миф, легенда

Высшей целью неврологии является понимание сознания. Это самый сложный, самый изощренный, самый важный процесс в человеческом мозге. И один из самых легких для превратного понимания.

13 сентября 1848 года выдался чудесный осенний денек, яркий и безоблачный, с прохладным ветром. Около 16.30, когда мысли порой начинают блуждать, прораб железнодорожной бригады Финеас Гейдж заполнил порохом высверленную скважину и повернул голову, чтобы проконтролировать своих людей. Жертвы несчастных случаев и психических расстройств в медицинских анналах почти всегда проходят под инициалами или псевдонимами. Но только не Гейдж: его имя наиболее прославлено в неврологии. По иронии судьбы, нам мало что известно об этом человеке.

Той осенью железнодорожная компания Рутленда и Барлингтона расчищала скальные выходы в окрестностях Кавендиша в Центральном Вермонте и наняла бригаду ирландцев для взрывных работ. Хотя они были хорошими работниками, но как любители выпить, побуянить и пострелять из ружей нуждались в отеческом присмотре. Поэтому бригадиром назначили двадцатипятилетнего Гейджа: ирландцы уважали его жесткость, деловую сметку и мастерство управления и с радостью работали под его началом. По сути дела, до 13 сентября железнодорожное начальство считало Гейджа лучшим бригадиром.

В качестве бригадира Гейдж должен был определять места для бурения скважин; эта задача была наполовину геологической, наполовину геометрической. Скважины заглублялись на один-два метра в черную породу и должны были залегать вдоль естественных трещин и разломов, чтобы скала быстрее распадалась на части. После бурения скважины бригадир засыпал порох, а потом аккуратно утрамбовывал его железным ломом. По окончании работы он закладывал запал. Наконец, помощник накладывал песок или глину, которая плотно утрамбовывалась, чтобы сосредоточить силу взрыва в небольшом пространстве.

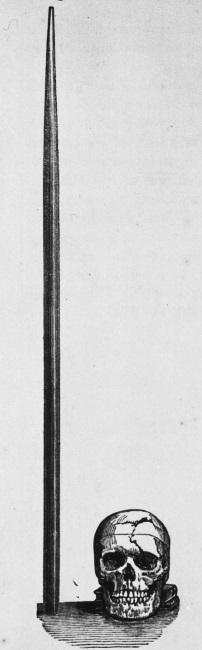

Большинство бригадиров пользовались лапчатым ломом, но Гейдж заказал собственный лом у местного кузнеца. По сравнению с лапчатым ломом, имевшим форму растянутой буквы S, лом Гейджа был прямым и ровным, как копье. Он весил шесть килограммов и имел длину 110 сантиметров (рост Гейджа составлял 168 сантиметров). В самом широком месте лом имел толщину 3,5 сантиметра, но последняя треть – та часть, которую Гейдж держал у головы при трамбовке, – сужалась до острия.

Около 16.30 рабочие Гейджа отвлекли его; они загружали колотую породу на тележку, и рабочий день близился к концу, поэтому, скорее всего, они болтали и смеялись. Гейдж только что закончил утрамбовывать порох и повернул голову. Описания того, что случилось дальше, отличаются друг от друга. Некоторые говорят, что Гейдж пытался трамбовать порох с повернутой головой и чиркнул ломом по краю скважины, выбив искру. Другие говорят, что помощник Гейджа (возможно, он тоже отвлекся), не успел засыпать песок в скважину, и когда Гейдж повернулся обратно, он сильно ударил ломом, полагая, что трамбует инертный материал. Так или иначе, где-то в темной полости вспыхнула искра, и мощная отдача отбросила лом назад.

По всей вероятности, Гейдж что-то говорил в этот момент и его рот был открыт. Острие лома вошло внутрь под левой скулой Гейджа. Лом разрушил верхний коренной зуб, пронзил левую глазницу и прошел за глазом в черепную коробку. На этом этапе обстоятельства становятся неясными.

Размер и положение мозга внутри черепа, а также размер и положение отдельных элементов мозга меняются от человека к человеку – мозги так же разнообразны, как и лица. Поэтому никто точно не знает, что было разрушено в мозге Гейджа (об этом следует помнить). Но лом все же проник в самую нижнюю часть левой фронтальной доли и вышел через макушку, где находится родничок у младенцев. Взмыв вверх по дуге – он якобы летел со свистом, – лом приземлился в восьми метрах и воткнулся в землю под прямым углом. Свидетели вспоминали, что он был красным и жирным на ощупь от мозговой ткани.

Инерция удара отбросила Гейджа назад, и он упал на спину. Как ни удивительно, он утверждал, что ни на секунду не терял сознания. Он несколько минут корчился на земле, но вскоре уже мог разговаривать. Он добрел до ближайшей повозки и забрался внутрь, а кто-то взял вожжи и тронул волов с места. Несмотря на травму, Гейдж сидел прямо во время поездки в Кавендиш, потом с минимальной помощью добрался до гостиницы, где жил. Он устроился на стуле на крыльце и даже болтал с прохожими, которые видели воронку развороченных костей на его макушке.

Наконец приехали два врача – один за другим. Гейдж приветствовал первого из них, наклонив голову и пошутив: «Здесь достаточно работы для вас». Лечение первого врача едва ли заслуживает такого термина. «Я поместил обратно те части мозга, которые казались целыми – позже вспоминал он, – и выбросил «плохие» части». Помимо этого, большую часть времени он задавал вопросы о правдивости свидетелей. «Вы уверены? Лом действительно прошел через его череп?»

После этого врач допросил самого Гейджа, который – вопреки всем ожиданиям – оставался совершенно спокойным и рассудительным после инцидента и не выказывал признаков дискомфорта, стресса, боли или тревоги. Гейдж ответил врачу, указав на свою левую скулу, покрытую ржавчиной и черным порохом. Пятисантиметровое отверстие вело оттуда прямо в его мозг.

Второй врач, д-р Джон Харлоу, прибыл около 18.00. Ему было двадцать девять лет, и он называл себя «безвестным сельским лекарем». Харлоу целыми днями врачевал людей, упавших с лошади или вывалившихся из кареты, и не имел опыта в неврологии. Он ничего не слышал о новой теории локализации, зародившейся в Европе, и не имел представления, что десятилетия спустя его пациент станет ключевой фигурой в этой области.

Как и все остальные, Харлоу сначала не поверил Гейджу. «Не может быть, что лом на самом деле прошел через ваш череп!» Но, получив заверение в том, что так и было, Харлоу отвел Гейджа наверх в его номер и уложил в постель, что сильно запачкало белье, так как верхняя часть тела была покрыта кровавым месивом.

Если вам интересно, что случилось дальше, то читателям со слабым желудком лучше пропустить следующий абзац. (Я не шучу.)

Харлоу обрил голову Гейджа и очистил скальп от засохшей крови и желатинообразного мозга. Потом он извлек из раны фрагменты черепа, запуская внутрь пальцы с обеих сторон. В ходе этого процесса Гейдж рыгал каждые двадцать минут, в основном потому, что кровь и жирные кусочки мозга проскальзывали ему в горло и забивали гортань. Грубое извлечение костей также привело к тому, что «половина чайной чашки» мозга просочилась наружу из выходной раны на макушке. Невероятно, но, даже попробовав на вкус собственный мозг, Гейдж не утратил душевного спокойствия. Он оставался в сознании и мог рассуждать. Единственной фальшивой нотой была похвальба Гейджа, что он через два дня вернется к работе.

Кровотечение остановилось около 23.00. Левый глаз Гейджа по-прежнему выпирал наружу на добрый сантиметр, а его голова и руки были плотно забинтованы (он имел пороховые ожоги до локтей). Тем не менее Харлоу пустил к нему посетителей на следующее утро, и Гейдж узнал свою мать и дядю, что было хорошим знаком. Благодаря прилежной заботе Харлоу, включавшей частые перевязки и холодные компрессы, состояние Гейджа в следующие два дня оставалось стабильным.

Но когда у Харлоу появилась надежда, что пациент выживет, его состояние резко ухудшилось. Его лицо раздулось, мозг распух, а в ране – несомненно, из-за какой-то дряни под ногтями у Харлоу – развилась грибковая инфекция. Хуже того, по мере распухания мозга Гейдж начинал буйствовать и требовать свои штаны, чтобы выйти на улицу. Вскоре он впал в кому, и в какой-то момент местный плотник изготовил гроб для него.

Дагерротип Финеаса Гейджа. (Из коллекции Джека и Веберли Вилгус )

Гейдж, несомненно, мог умереть от внутричерепного давления, как король Генрих II триста лет назад, если бы Харлоу не провел экстренную операцию, в ходе которой сделал прокол внутри носа и вывел из раны кровь и гной. Несколько недель дела шли то хуже, то лучше, и Гейдж ослеп на левый глаз. (Веко оставалось зашитым до конца его жизни.) Но в конце концов его состояние стабилизировалось, и в конце ноября он вернулся домой в Ливан, что находится в штате Нью-Гэмпшир.

В своих записях Харлоу принижал собственную роль и даже процитировал изречение Амбруаза Паре: «Я лечил больного, Бог исцелил его». На самом деле преданная забота Харлоу и его смелость при выполнении срочной операции – то, что Паре отказался делать с Генрихом, – спасли Финеаса Гейджа.

Но каким было это спасение? Харлоу сохранил Гейджу жизнь, но друзья Гейджа и члены его семьи клялись, что человек, который вернулся домой в Ливан, не был тем человеком, который уехал оттуда несколько месяцев назад.

Да, большинство вещей остались такими же. Он имел определенные пробелы в памяти (вероятно, неизбежные), но в остальном его умственные способности оставались в целости и сохранности. Но его личность изменилась – и не в лучшую сторону.

Хотя до инцидента он был решительным в исполнении своих планов, новый Гейдж был капризным, непостоянным, и как только составлял план, бросал его ради очередной схемы. Раньше Гейдж уважительно относился к желаниям других людей, теперь он раздражался из-за любого ограничения собственных желаний. Раньше Гейдж был хитроумным бизнесменом, но теперь утратил всякое представление о деньгах.

Невероятно, но, даже попробовав на вкус собственный мозг, Гейдж не утратил душевного спокойствия.

Однажды Харлоу подверг его испытанию, предложив ему тысячу долларов за камешки, которые он собрал на берегу реки; Гейдж отказался. И хотя раньше он был вежливым и почтительным человеком, новый Гейдж был сквернословом. (Честно говоря, вы бы тоже, пожалуй, начали ругаться, если бы через ваш череп пролетела железная палка.) Харлоу подытожил изменения личности Гейджа следующим образом: «Судя по всему, равновесие между его интеллектуальными способностями и животными наклонностями было совершенно нарушено». Его друзья выражались короче: «Гейдж перестал быть Гейджем».

Несмотря на безупречный послужной список, управляющие на железной дороге отказались восстановить его в должности бригадира. Поэтому он стал выполнять мелкую работу на фермах и даже демонстрировал себя и свой лом – который теперь стал его постоянным спутником – за небольшие деньги в нью-йоркском музее П. Т. Барнума, глядя на публику единственным здоровым глазом. (За дополнительную плату скептики могли раздвинуть его волосы и увидеть трехсантиметровое заросшее мягкой тканью отверстие, под которым пульсировал мозг.)

Рисунок, где сравнивается размер черепа Гейджа и трамбовочного лома. (Национальная медицинская библиотека )

После работы в музее Барнума он увлекся лошадьми и стал конюхом и водителем повозки в Нью-Гэмпшире. Его также влекло к детям, и во время визитов домой он рассказывал необыкновенные и полностью выдуманные байки о своих приключениях юным племянникам и племянницам. Никто не знает, было ли это его страстью рассказывать истории или, в соответствии с повреждением фронтальной доли, признаком конфабуляции.

По иронии судьбы, история собственной жизни Гейджа тоже превратилась в легенду. Не сразу – после инцидента Гейдж жил почти безвестной жизнью. Но в течение десятилетий после его смерти о нем начали ходить слухи – некоторые правдоподобные, другие невероятные, но все очевидно ложные.

Один утверждал, что у Гейджа развилась тяга к спиртному и он стал надираться и буянить в тавернах. Другой говорил, что Гейдж стал матерым мошенником: он якобы продал эксклюзивные посмертные права на свой череп одной медицинской школе, потом продал их другому колледжу, и так далее. Некий источник даже клялся в том, что Гейдж прожил двенадцать лет с железным ломом, застрявшим у него в голове.

Более важной для неврологии была нехватка твердо установленных подробностей об изменениях личности, которые он испытал после инцидента. Мы просто не знаем, как Гейдж провел большую часть оставшейся жизни и каким на самом деле было его поведение.

Из медицинского отчета Харлоу ясно, что Гейдж как-то изменился, но Харлоу уделял больше внимания его сквернословию и иррациональной привязанности к сбору камешков, чем вещам, которые неврологи изучают в наши дни, – сообразительности, эмоциональным особенностям или способности выполнять последовательные действия. В результате жизнь Гейджа состоит из вымыслов, перемешанных с фактами, и самые увлекательные вопросы – как работал его разум после инцидента? смотрел ли он на себя по-иному? восстановил ли он утраченные навыки? – остаются без ответа.

Тем не менее не все потеряно. При аккуратном отборе можно найти некоторые современные случаи, которые могут пролить свет на эти вопросы. Есть «современные Финеасы Гейджи», которые помогают нам понять, как изменился разум Гейджа, когда железная палка проткнула его мозг.

* * *

Из всех невероятных подробностей, связанных с Гейджем, возможно, самым невероятным является его утверждение, что он ни на секунду не терял сознания. Однако с учетом современных исследований это заявление имеет некоторый смысл.

В прошлом неврологи обшарили каждый закоулок мозга в поисках средоточия человеческого сознания. Современные неврологи ищут кое-что другое. По выражению одного из них, «сознание – это не вещь в каком-то месте, а множественный процесс» (64). Иными словами, сознание не локализовано: оно возникает лишь при гармоничной работе разнообразных частей мозга.

Некоторые из этих частей оказывают базовую инфраструктурную поддержку. Сеть нейронов в стволе мозга, которая называется ретикулярной формацией , контролирует циклы сна и бодрствования и действует как кнопка включения и выключения сознания. Если она оказывается поврежденной, основные телесные процессы (такие, как дыхание и пищеварение) продолжаются, но мозг не может «загрузить» свои высшие способности.

Менее тяжкие травмы, такие как сотрясения, тоже посылают ударные волны через мозг, которые могут нарушить работу ретикулярной формации и привести к внезапной и неоднократной потере сознания.

С другой стороны, травма Гейджа была четко сфокусированной; как бы жутко она ни выглядела, повреждения ограничились небольшим тоннелем в тканях мозга, без шоковой травматической волны. В результате его ретикулярная формация осталась целой, и его сознание не испытывало никаких «сбоев».

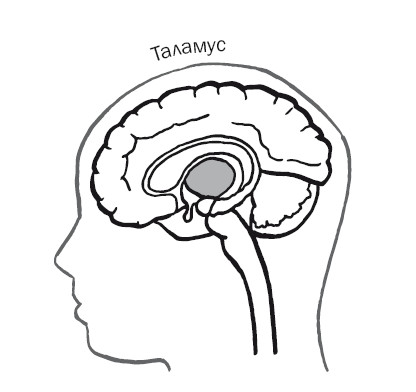

Но при всей важности для поддержки сознания ретикулярная формация и другие соседние структуры не пробуждают его к жизни. Эта ответственность в большей степени ложится на таламус и связи между префронтальными и теменными долями.

Таламус, расположенный в центре мозга, «торгует» информацией. Он принимает информацию со всего мозга, анализирует ее и передает повсюду, соединяя разные части мозга, как старомодный телефонный оператор. По той или иной причине повреждение передающих центров таламуса может разрушить сознание и привести к тому, что называется вегетативным состоянием.

В отличие от жертв комы такие несчастные продолжают бодрствовать, но не могут на чем-либо сосредоточиться или задействовать высшие мыслительные функции. Их разум бездумно дрейфует во времени, не оставляя следа. Также можно стать «овощем» при повреждении префронтально-теменной сети, которая (реклама должна быть правдивой) состоит из кусочка префронтальной коры, кусочка теменной коры и связей между ними. Эти два участка активизируются каждый раз, когда мы уделяем чему-то пристальное внимание, что является важным аспектом сознания. В целом таламус и префронтально-теменная сеть сами по себе не зажигают сознание, но поддерживают огонь в топке.

Другим необходимым условием для сознания является кратковременная память , так как сознание требует от нас вести учет событий от одной минуты к следующей. Большинство пациентов, страдавших амнезией, как Г. М. и К. С., имели работающую кратковременную память и обладали нормальным осознанием хода времени. Но есть люди с еще более сильной амнезией, такие как английский музыкант Клайв Виринг, чье сознание функционирует по-другому.

Виринг сделал себе имя в 1970-х годах как исполнитель классической музыки и дирижер. Его концерты музыки эпохи Возрождения, воссоздававшие все – от одежды музыкантов до блюд, которые они ели перед выступлением, – называли «лучшим, что можно услышать, не возвращаясь назад во времени». Он также написал партитуру для радиопередачи BBC в честь свадьбы Дианы и Чарльза в 1981 году.

Сам Клайв женился два года спустя, но в марте 1985 года в возрасте сорока шести лет слег с тяжелой «простудой» и головной болью; врачи установили менингит, который в то время гулял по Лондону. Он стал сонным и раздражительным и в какой-то момент вышел на улицу, заблудился, остановил такси, но не смог вспомнить свой адрес. Водитель высадил его возле ближайшего полицейского участка, где жена в конце концов нашла его. Он страдал еще шесть дней, прежде чем его отвезли в больницу. Местные врачи диагностировали нашего старого знакомца – вирус герпеса, и Клайв начал испытывать припадки и периодически терять сознание.

Виринг все-таки выздоровел и остается в живых до сих пор. Но его лимбическая система понесла тяжкий урон, и он полностью утратил эпизодическую (личную) память. Многие семантические воспоминания тоже исчезли: он не мог распознать обычные слова, такие как «дерево», «веко» или (что характерно) «амнезия»; он не мог вспомнить, кто написал «Ромео и Джульетту» и однажды съел целый лимон с кожурой, поскольку не знал, что это такое.

Но самое худшее – в отличие практически от всех больных амнезией Виринг также утратил кратковременную рабочую память. Когда он поворачивал голову, ему казалось, что рубашки людей изменили свой цвет; когда он моргал, карты во время игры в солитер меняли свой порядок. Сначала его воспоминания продолжались не дольше чем сенсорное восприятие.

В результате Виринг потерял всякое ощущение связности между прошлым и настоящим; насколько он знал, никакого «другого дня» вообще не существовало. И, как ни странно это звучит, он интерпретировал этот разрыв с прошлым как доказательство того, что он только что «очнулся». Каждые несколько минут он с рвением проповедника начинал утверждать, что впервые пришел в сознание. Одно уточнение: Виринг ни на миг не терял сознания, и каждый, кто наблюдал за ним, мог видеть, что он продолжает бодрствовать. Но в собственном разуме, на основе доступных ему скудных свидетельств, он мог лишь прийти к выводу, что последние несколько секунд были первыми секундами после его возвращения к жизни. Это экстатическое возрождение происходило десятки раз каждый день.

Одержимость сознанием особенно четко прослеживается в его дневниковых записях. Он начал вести дневник в 1985 году, чтобы иметь надежный якорь в прошлом и доказательство, что он вообще имел прошлое. Вместо этого Виринг заполнял целые страницы примерно такими записями:

8.31. Теперь я совершенно пришел в себя

9.06. Теперь я абсолютно точно пришел в себя.

9.34. Теперь нет никаких сомнений в том, что я полностью очнулся.

И так далее. Каждые несколько минут восторг вновь обретенного сознания наполнял его и вынуждал записывать этот момент. (Несколько раз, когда он не успевал найти дневник, он брал ручку и делал запись на стене или на предметах обстановки.) Но поскольку он приходил в себя лишь однажды – а именно сейчас, – то старые записи были явно ложными, поэтому он зачеркивал их.

Виринг имел десятки дневников, испещренных подобными записями, каждая из которых с невероятным красноречием отрицала, что он когда-либо приходил в сознание до настоящего момента. Как можно ожидать, бритва Оккама не могла развеять эту иллюзию: он даже узнавал свой почерк в вычеркнутых абзацах, но любое предположение, что он раньше написал их, могло привести его в ярость.

Старые видеозаписи, где он играл на фортепиано, приводили к такому же результату. Он снова узнавал себя, но отрицал, что в то время находился в сознании. Когда ему задавали очевидный вопрос – что же тогда происходило в вашей голове во время этих концертов? – он раздраженно восклицал: «Откуда мне знать, черт побери? Я только что очнулся».

Так почему Виринг снова и снова терял сознание, хотя Гейдж никогда не терял его? Опять-таки мы знаем приблизительный ответ про Гейджа: заостренный лом каким-то образом миновал те области, которые помогают формировать сознание, иначе свет погас бы немедленно. А если вы отвергаете утверждение, что Гейдж оставался в сознании, и приписываете это человеческому легковерию, есть современные описания людей, проткнутых металлическими прутами или стержнями, которые тоже оставались в сознании (65). Случай Гейджа не представляет ничего особенного.

Случай Виринга труднее для понимания. Его контуры сознания, безусловно, сохранились до некоторой степени, так как он понимал, что находится в сознании в любой данный момент. Но часть сознательного бытия поддерживает это понимание во времени, и те структуры мозга, которые выполняют эту функцию, как будто истощались каждые несколько минут, словно батарейка, которая не может держать заряд.

Поэтому, хотя Виринг не впадает в вегетативное состояние, он никогда не обретает полного и устойчивого сознания. Это вполне вероятно, если бы таламус Виринга, его префронтально-затылочные связи или ретикулярная формация претерпели ущерб, но результаты сканирования мозга опровергают это. Ученым приходится лишь строить догадки.

Возможно, какой-то участок, который соединяет эти структуры, оказался поврежденным. Возможно, эти структуры потерпели ущерб, который не распознается на сканах головного мозга. (Виринг занимается конфабуляциями, что указывает на повреждение фронтальной доли, и некоторые неврологи определили его бесконечную болтовню и «несдержанные каламбуры» как очередное расстройство фронтальной доли под названием Witzelsucht , в буквальном переводе «болезнь шутливости».)

Вероятно, повреждение отдельных структур имеет меньшее значение, чем общий ущерб, нанесенный его мозгу. А может быть, проблема Виринга связана с чем-то, чего мы еще не понимаем, но что играет неожиданную роль в формировании сознания.

Мы также не понимаем, почему другие люди, страдавшие амнезией, избежали его участи. Г. М. и другие действительно чувствовали, что настоящее постоянно ускользает, становясь неразличимым, и это нервировало их. Но, в отличие от Виринга, они не отрицали, что их прошлое существует. Только Виринг утратил ощущение времени и постоянно «приходит в себя».

Гейдж и Виринг находятся на разных концах спектра – от устойчивого до хрупкого сознания. Гейджа определенно нельзя назвать счастливчиком, но локальные повреждения по крайней мере пощадили его сознание. Между тем Виринг не обладает ни даром полного осознания мира, ни проклятием полного забвения. Собственный мозг мучает его с почти мифической злокозненностью. Подобно Сизифу, катящему валун, он утрачивает сознание, как только обретает его. Подобно печени Прометея, оно вырастает каждые насколько секунд, прежде чем орел склевывает его (66).

* * *

Замечание близких людей, что «Гейдж перестал быть прежним Гейджем» после инцидента, приводит нас к другому моменту, заслуживающему внимания. Для друзей и членов семьи Гейдж явно изменился. Но как он сам понимал эти изменения? Трансформировалось или уменьшилось его ощущение собственной личности? К сожалению, Гейдж не записывал свои мысли на эту (или любую другую) тему. Но опять-таки мы можем строить догадки о его ощущении собственной личности на основании других случаев.

В анналах неврологии содержатся некоторые чрезвычайно искаженные представления пациентов о себе. Жертвы синдрома Котара убеждены, что они умерли. Другие страдальцы готовы поклясться, что у них есть три руки или ноги. Г. М. в своем разуме так и остался семнадцатилетним юношей. (Когда ему давали зеркало, он спокойно смотрел на свои морщины и седые волосы и шутил: «Я не мальчик».) Другие больные амнезией забывают вещи, которые вы сочли бы невозможными, даже основные биологические функции.

Александр Лурия, русский невролог, который изучал удивительную память Шерешевского, написал другой «неврологический роман» о солдате по фамилии Засецкий, который получил пулю в затылочную долю во время войны с фашистами в Белоруссии в 1943 году. Затылочная доля помогает наблюдать за телесными ощущениями, и когда она оказалась разрушенной, Засецкий забыл, как ходить в туалет. Он чувствовал тяжесть в кишечнике и давление на сфинктер и понимал, что что-то не так, но не мог вспомнить, что делать дальше.

Однако даже в самых тяжелых случаях больные амнезией никогда не забывают себя ; глубоко внутри они помнят, кто они такие. К примеру, большинство из них могут описать черты своей личности – они щедрые, нетерпеливые и так далее, – даже если не могут вспомнить, когда проявляли то или иное качество. Они также могут опираться на ощущение своей личности с помощью других видов памяти.

Клайв Виринг по-прежнему может читать ноты и играть на фортепиано, поскольку эти навыки опираются на его процедурную (подсознательную) память. И по какой-то причине музыкальные способности так глубоко укоренились в нем, что эти процедурные воспоминания могут частично воскресить его старое, забытое «я»: как только он берет первый аккорд, движущая сила музыкальных фраз увлекает его за собой и обеспечивает связность и единство, отсутствующие в иных отношениях. Это выглядит так, как будто он проник через «кроличью нору» в другое измерение, где его мозг остался в целости и сохранности.

Разумеется, после финального аккорда его выбрасывает обратно из этого измерения. Ошеломление и разочарование очередной потери часто вызывает такой бурный всплеск эмоций, что его тело содрогается в конвульсиях. Но на протяжении всего этюда или рондо Клайв снова становится прежним Клайвом.

Наряду с музыкой эмоциональные воспоминания Виринга тоже служат якорем. Он утратил память о двух годах брака до и тридцати годах после болезни, но ничуть не утратил страсти к своей Деборе. Каждый раз, когда она посещает его в пансионе, он взрывается от радости. Если она уходит в дамскую уборную, он остается безутешным и снова взрывается от радости после ее возвращения.

В течение нескольких лет, как только Дебора покидала его, Клайв оставлял сообщения на ее автоответчике, желая знать, почему она никак не приходит. «Здравствуй, любимая, это Клайв. Сейчас пять минут пятого… Я впервые пришел в себя…» Гудок. «Дорогая?… Сейчас пятнадцать минут пятого, и я впервые пришел в себя…» Гудок. «Дорогая? Это я, Клайв. Сейчас двадцать минут пятого, и я в первый раз…»

Как это ни лестно – если бы всех нас любили так сильно! – Дебора признавала, что иногда ей бывает трудно изображать энтузиазм перед очередным «воссоединением». Но нет сомнений, что здесь Клайв вступает в контакт с внутренним ядром своей личности – чем-то таким, от чего он никогда не откажется и что его никогда не покинет (67).

* * *

Стойкое ощущение личности еще более четко проявляется в другом случае искаженного сознания, связанного с жизнью Татьяны и Кристы, сиамских близнецов, которые родились в Британской Колумбии в 2006 году. Хирурги отказались разделить девочек при рождении, так как у них был «сиамский» мозг, то есть их черепа срослись друг с другом. (Девочки смотрят в одну сторону, и Татьяна находится справа. Они не могут видеть друг друга, но могут ходить, опираясь друг на друга, как две стороны треугольника.)

Внутри черепного сочленения пучок аксонных волокон соединяет их таламусы. Насколько известно врачам, такой «мостик между таламусами» уникален в истории медицины, и по мере того как Татьяна и Криста становились старше, они демонстрировали поразительные особенности. Они часто говорят одновременно, как стереодинамики, и каждая может чувствовать, что находится во рту у другой. Если уколоть одну для анализа крови, другая поморщится. Если уложить их в постель, они засыпают одновременно и, возможно, видят общие сны.

Иными словами, каждая девочка имеет доступ в сознание другой, и ни одна из них не проводит четкого различия между собственными мыслями и ощущениями и мыслями и ощущениями сестры.

То, как они пользуются местоимениями, отражает эту двойственность. Они говорят «я» в странных ситуациях: к примеру, вручите каждой из них по кусочку бумаги, и они скажут: «Я держу два кусочка бумаги». И они никогда не говорят «мы», как будто связь между таламусами сплавляет их в одно целое.

Девочки имеют и другие аномалии мозга: у каждой из них крошечное мозолистое тело, а левое полушарие Татьяны и правое полушарие Кристы (то есть их соседние полушария) так и не развились до нормального размера. Но «мостик между таламусами», по всей вероятности, является источником их гибридного сознания.

Тем не менее, несмотря на общий доступ к сознанию, каждая девочка имеет сильные признаки индивидуальности. К примеру, у Кристы начинается крапивница каждый раз, когда она ест консервированную кукурузу; у Татьяны этого не бывает. И если Криста любит кетчуп, Татьяна ненавидит его и пытается очистить его с языка каждый раз, когда Криста ест что-нибудь с кетчупом.

Они так же ссорятся, как двое обычных людей: толкают друг друга, таращат глаза, дергают за волосы. Со стороны это напоминает комедию абсурда: когда одна девочка шлепает другую по щеке, то сразу же хватается за свою щеку от боли. Но они явно чувствуют себя достаточно разными, чтобы нападать друг на друга.

Одна девочка может вдруг сказать, словно утверждая это: «Я – это просто я». Разумеется, сестра часто подначивает ее, эхом отвечая секунду спустя: «А я – это просто я». (Здесь можно уловить намек на близнецов из «Сияния» Стивена Кинга.) Но это явно потребность, а не инстинктивное желание утвердить свою независимость.

Психологи определенного склада всегда отрицали, что люди имеют твердое ядро, фиксированное чувство собственной личности. И с учетом того, как часто мы меняем роли в зависимости от социального окружения и собеседника, эти психологи могут быть не слишком далеки от истины. Но с точки зрения неврологии мы имеем базовые нейронные контуры, которые определяют и поддерживают ощущение личности. Оно сплетается из множества разных нитей: автобиографические воспоминания, физический облик, ощущение непрерывного хода времени, чувство личного участия, знание качеств своей личности, и так далее.

Но, подобно гобелену, личность не зависит от целостности любой из этих нитей: К. С. потерял свою автобиографию, калеки Первой мировой войны теряли свои лица, Клайв Виринг утратил ощущение времени, а жертвы синдрома «чужой руки» утратили чувство личного участия. Однако все они сохранили ощущение собственной личности. Как и сознание, личность представляет собой не объект в пространстве, а множественный процесс , и это делает ее стойкой и позволяет одерживать верх над любыми превратностями жизни.

Поэтому, если бы вы спросили Финеаса Гейджа, то он бы ответил, что по-прежнему ощущает себя Финеасом Гейджем. И так было всегда.

* * *

Самые важные подробности дела Гейджа включают психологические изменения, которые он претерпел из-за повреждения передней части его фронтальной доли. К сожалению, это область, где твердые факты установить труднее всего. Никто не выполнял каких-либо психологических оценок состояния Гейджа, и, кроме обоснованного предположения о «префронтальной области», мы даже не знаем, какие участки его мозга получили повреждения от железного лома или от последующего распухания и инфекции. Тем не менее современные неврологи не смогли удержаться от искушения читать между строк сухих медицинских отчетов и сравнивать Гейджа с современными пациентами.

Даже в самых тяжелых случаях больные амнезией никогда не забывают себя: глубоко внутри они помнят, кто они такие.

Пациент, которого чаще всего называют «современным Финеасом Гейджем» – это Элиот, с которым мы познакомились в разделе об эмоциях. (После того как опухоль раздавила его фронтальные доли, Элиот часами решал, в какой ресторан ему следует пойти или как сортировать налоговые документы. Он также потерял свои сбережения на черный день из-за сомнительного капиталовложения.)

Неврологи сравнивают Элиота и Гейджа, так как оба проявляли классические симптомы повреждения префронтальной коры: изменения личности. Люди, испытавшие повреждение префронтальных долей, редко умирают от этого, и их чувства, рефлексы, речь, память и рассудок остаются в целости и сохранности. На самом деле прохожий, остановившийся на минуту поговорить с Гейджем или Элиотом, скорее всего, не заметил бы ничего необычного. Но каждый, кто знал и любил их, сразу же мог увидеть разницу: изменения психики были так же очевидны, как шрам на лице. Повреждение префронтальной коры редко убивает людей, но оно может убить то, что мы больше всего любим в них.

Но помимо изменений личности, трудно понять, насколько истории Гейджа и Элиота похожи друг на друга. С одной стороны, сходство кажется достаточно близким, скажем, для того, чтобы хороший юрист убедил вас в этом. Оба они не смогли вернуться к прежней работе после травмы, и оба обнаружили внезапную утрату ощущения ценности денег: Элиот сделал плохую инвестицию, а Гейдж отказался расстаться со своими камушками за тысячу долларов. Оба ничуть не смущались в обществе других людей: Гейдж сыпал ругательствами, как пират, и позволял людям копаться в своих волосах за лишние десять центов, а Элиот легко признавался в неприглядных подробностях своей жизни, вплоть до переезда к родителям в возрасте сорока с лишним лет.

Оба демонстрировали привязанность к неодушевленным предметам: Гейдж таскал повсюду свой лом, а Элиот собирал газеты, засохшие домашние растения и банки из-под замороженного концентрата апельсинового сока. Оба мужчины казались рабами своих минутных побуждений: внезапная женитьба Элиота на проститутке выглядит так же ужасно, как замечание врача Гейджа о «животных страстях», обуревавших его пациента.

Оба ранили близких людей своей черствостью, и оба демонстрировали тревожные признаки эмоционального расстройства. Элиот стал бесчувственным, и ничто – ни музыка, ни живопись, ни даже политики, которых он презирал, – не могло тронуть его. Гейдж после инцидента замкнулся в себе и стал зловеще равнодушным, как если бы (по замечанию современных комментаторов) он подвергся лоботомии.

С учетом сказанного, вы также можете прочитать историю Гейджа с другой стороны, и тогда сравнения с Элиотом покажутся несправедливыми и преувеличенными. Мы на самом деле очень мало знаем о психической жизни Гейджа в целом, а то, что знаем, кажется двусмысленным и даже загадочным.

Возьмем, к примеру, замечание о «животных страстях» Гейджа. Звучит впечатляюще, но что это значит? Он слишком много ел или спал? Он требовал секса? Выл на луну? Все зависит от интерпретации. Что касается привязанности к неодушевленным предметам, Гейдж действительно повсюду таскал свой лом, но можем ли мы винить его? Привязанность к железному пруту, который проткнул твой мозг, явно более рациональна, чем бессмысленное накопление банок из-под апельсинового концентрата.

Что касается эмоций Гейджа, то, кроме его безразличия сразу же после инцидента – естественного следствия пережитого шока, – мы ничего не знаем о его эмоциональной жизни в последующие годы. И хотя Гейджу было трудно придерживаться планов и он терял контроль, мешающий приличным людям ругаться в обществе, сочное проклятие в разговоре едва ли делает его предтечей Элиота.

Некоторые современные историки (68) настойчиво утверждали, что хотя Гейдж демонстрировал признаки повреждения фронтальной доли сразу же после инцидента, он – в отличие от Элиота – восстановил некоторые свои способности в следующие десять лет. Он так и не стал прежним Финеасом Гейджем, но некоторые негативные черты либо уменьшились, либо исчезли – вероятно, потому, что его мозг оказался достаточно пластичным для восстановления утраченных функций.

После своей работы в музее Барнума и на конюшне в Нью-Гэмпшире Гейдж уплыл в Чили в 1852 году, вероятно, последовав за золотой лихорадкой. Всю дорогу он страдал от морской болезни. Высадившись на берег, он нашел работу и стал кучером экипажа, развозившего пассажиров по горным дорогам между Вальпараисо и Сантьяго.

С учетом поврежденного мозга, его успех на этой работе, которой он занимался в течение семи лет, поражает воображение. Судя по всему, он управлял шестеркой лошадей, что требовало немалой ловкости, поскольку каждую лошадь нужно было контролировать отдельно. К примеру, чтобы объехать поворот и не перевернуть экипаж, нужно было замедлить движение трех лошадей с внутренней стороны немного больше, чем с внешней, с разной силой натягивая поводья. (Представьте, что вы управляете автомобилем с независимой подвеской всех четырех колес.)

Более того, дороги были забиты, что заставляло его часто останавливаться и уклоняться от встречных экипажей, а поскольку иногда он ездил по ночам, то должен был помнить все изгибы, повороты и опасные обрывы и в то же время приглядывать за бандитами, нападавшими исподтишка. Это уже не говоря о том, что в Чили ему наверняка пришлось овладеть начальными навыками испанского языка.

Остается гадать, как много пассажиров Гейджа сели бы в его экипаж, если бы знали о происшествии, случившемся с одноглазым кучером несколько лет назад. Но, судя по всему, он прекрасно справлялся со своими обязанностями, гораздо лучше, чем это получалось у Элиота.

То обстоятельство, что Гейдж смог заработать себе на жизнь в Чили, не означает, что его мозг полностью оправился от травмы. Но это значит, что он частично восстановил свои функции. Как мы могли убедиться, в определенных обстоятельствах нейронные контуры мозга могут перестраиваться. Возможно, Гейдж сохранил достаточное количество серого вещества во фронтальных долях (особенно в правой) для компенсации утраченных социальных и исполнительных навыков. По меньшей мере Гейдж не превратился в пьяного социопата, каким он предстает во многих современных историях.

Повреждение префронтальной коры редко убивает людей, но оно может убить то, что мы больше всего любим в них.

Одним из факторов, который помогал Гейджу добиться успеха (в отличие от Элиота), был рутинный характер его работы. Вероятно, он каждый день вставал до рассвета, чтобы подготовить лошадей и экипаж, а следующие тринадцать часов ехал по одной и той же дороге из Вальпараисо в Сантьяго и обратно.

Как уже упоминалось, жертвы префронтальных травм часто испытывают трудности в завершении задач, особенно допускающих свободу выбора, потому что они легко отвлекаются или не могут справиться со своими чувствами. Но Гейджу оставалось лишь ехать вперед, пока не приходило время повернуть обратно, и каждый день был похож на другие. Это вносило упорядоченность в его жизнь и, возможно, уберегло его личность от распада. Он мог не быть прежним Гейджем, но не был никудышным человеком.

Тем не менее он не смог полностью оправиться от своей травмы и, когда прошлое догнало его, конец был быстрым. Из-за ухудшавшегося здоровья он был вынужден оставить работу в Чили и 1859 году поднялся на борт парохода, идущего до Сан-Франциско, недалеко от того места, куда переехала его семья. После нескольких месяцев отдыха он нашел работу на ферме и справлялся неплохо до тех пор, пока тяжелый день пахоты на полях в начале 1860 года не истощил его силы. Вечером после ужина с ним случился припадок, за которым последовали другие.

Гейдж храбро пытался пережить этот период, не отвлекаясь от работы, но он вдруг стал капризным и беспокойным и начал переходить с одной фермы на другую, каждый раз находя причину, чтобы оставить текущую работу. Наконец, в пять часов утра 20 мая, когда он отдыхал в доме матери, с ним случился особенно сильный припадок. После этого приступы уже не прекращались, и Гейдж вошел в состояние status epilepticus – постоянного припадка.

Он умер 21 мая в возрасте тридцати шести лет, прожив почти двенадцать лет после инцидента. Через два дня родственники похоронили его, предположительно, вместе с любимым ломом для трамбовки. Неоценимая утрата для мира заключается в том, что в Сан-Франциско не нашлось своего Брока, который сохранил бы его мозг.

На этом история Гейджа могла бы закончиться – не более чем трагический инцидент в малоизвестном городке, – если бы не доктор Джон Харлоу, который потерял след Гейджа после его отплытия в Чили в 1852 году. (Наряду с прочими вещами, Харлоу занялся политикой и впоследствии получил место в сенате штата Массачусетс.) Тем не менее история Гейджа продолжала волновать Харлоу, и он не мог отделаться от мысли, что его бывший пациент может открыть много нового для медицины. Поэтому, когда Харлоу узнал адрес матери Гейджа в 1866 году (благодаря какой-то неопределенной «счастливой случайности»), то сразу же написал в Калифорнию и осведомился о последних новостях.

Хотя Харлоу был расстроен, что родственники не договорились о вскрытии, он обменялся несколькими письмами с членами семьи Гейджа, выуживая из них подробности его личной жизни. Потом он убедил Фебу, сестру Гейджа, в необходимости вскрыть могилу в конце 1867 года, чтобы извлечь череп Гейджа.

Судя по всему, эта эксгумация произвела большую шумиху, когда Феба со своим мужем, их семейный врач, гробовщик и даже мэр Сан-Франциско, некий д-р Кун, стояли над разверстой могилой. Несколько месяцев спустя родственники Гейджа лично доставили его череп и трамбовочный лом доктору Харлоу в Нью-Йорк.

После опроса родственников и изучения черепа Харлоу написал подробный медицинский отчет о Гейдже в 1868 году, включавший большую часть того, что нам известно о его психологических изменениях. Завершив этот труд, Харлоу пожертвовал череп и лом анатомическому музею Гарвардского университета, где они остаются до сих пор.

Харлоу настаивал на поисках Гейджа и составлении его биографии отчасти из-за опасения, что потомки забудут о нем. Но за двадцать лет, прошедшие после инцидента с Гейджем, неврология претерпела значительные изменения. В Европе кипели дебаты о локализации функций мозга, и хотя большинство европейцев не относились серьезно к американской науке, необычность травм Гейджа – «Вы уверены, это янки? Железная палка насквозь прошла через его череп?» – оказалась слишком увлекательной, чтобы оставить ее без внимания. Следующие несколько десятилетий неврологи горячо обсуждали случай Гейджа.

На самом деле скудость твердо установленных фактов о жизни Гейджа, возможно, обеспечила его славу, так как она оставляла достаточно места для интерпретаций и перебранок. Гейдж до сих пор остается чем-то вроде чернильного теста Рошраха для неврологов, указанием на страсти и увлечения каждой прошедшей эпохи.

Френологи обсуждали некоторые симптомы Гейджа, такие как его сквернословие, отмечая, что его «орган благочестия» был разбит вдребезги. Роберт Бартолоу ссылался на Гейджа в оправдание своих экспериментов на открытом мозге Мэри Рафферти. Если Гейдж смог пережить сквозное ранение черепа, говорил он, то как может убить слабый электрический разряд? Нейрохирурги, как ни странно, видели в Гейдже источник вдохновения.

Что бы ни изменилось внутри его, Гейдж доказал, что люди могут хотя бы пережить значительную потерю тканей мозга. Это придавало уверенности хирургам в те дни, когда смертность была необыкновенно высокой, и оправдывало хирургический подход к лечению определенных расстройств мозга.

Но самое главное, имя Гейджа привлекли к классической дискуссии неврологов всех времен о локализации функций мозга и средоточии сознания. Многие противники локализации ссылались на него как на доказательство единого мозга без признаков специализации в противовес таким пациентам, как Тан и Лело. Они подчеркивали, что, несмотря на обширные повреждения, Гейдж сохранил большую часть умственных способностей: он мог рассуждать, запоминать, узнавать лица и усваивать новые навыки.

Более того, из-за вольной трактовки или неправильного понимания противники локализации считали, что удар лома разрушил его задние фронтальные доли – те самые области, где Брока и другие «локализаторы» помещали речевые и моторные центры. Поскольку Гейдж не потерял эти навыки, они утверждали, что теория локализации является ненаучным вздором.

Что бы ни изменилось внутри его, Гейдж доказал, что люди могут хотя бы пережить значительную потерю тканей мозга.

Сторонники локализации наносили ответный удар. Хотя они признавали, что Гейдж сохранил большую часть своих умственных способностей, они просто могли быть расположены в других долях. Более того, они раскопали эксперимент 1849 года, когда врач просверлил отверстие в черепе трупа, чтобы определить траекторию лома, пролетевшего через голову Гейджа. Это немного похоже на эксперименты врачей Генриха II, ударявших древком копья в черепа обезглавленных преступников, но такой эксперимент действительно содержал полезную информацию: он доказал, что железный лом почти точно миновал речевые и моторные центры Гейджа, так что возражения утратили свою силу.

Но самое главное, сторонники локализации отмечали, что, несмотря на сохранившиеся навыки, личность Гейджа разительно изменилась. Человеческий разум – это не просто память плюс речь плюс рассудок плюс сенсорные данные, которые работают независимо друг от друга. Эти модули должны подключаться друг к другу и находить общее выражение. Это подключение происходит во фронтальных долях, которые служат основой для интеграции отдельных талантов. И когда эта основа оказалась разрушенной, Гейдж утратил нечто изначально человеческое. Он больше не был Гейджем.

В конце концов аргументы сторонников локализации одержали победу. Имеющихся свидетельств хватило для осознания, что повреждение префронтальной коры Гейджа привело к изменению его личности. Отсюда остается лишь небольшой шаг к одной из основополагающих доктрин современной неврологии: мозг и разум неразрывно связаны друг с другом.

Где-то в глубине серого и белого вещества мы можем найти обычную плоть, которая при определенном электрохимическом воздействии может создавать щедрость, терпение, доброту, настойчивость, здравый смысл – или же отсутствие любого из этих качеств.

Сам по себе случай Гейджа не подтолкнул неврологию к этому выводу. Но после него ученые обнаружили реальные доказательства того, что триумфы человеческого разума непосредственно возникают из сложного устройства человеческого мозга. Независимо от спорных и смутных подробностей его жизни случай Гейджа, вероятно, остается самым важным в истории неврологии, так как он направил нас к этой истине.

* * *

Биография Гейджа сохраняет привлекательность для нас и по другим причинам. Такие случаи имеют большее значение для неврологии, чем для любой другой научной дисциплины, и, как мы убедились на страницах этой книги, это не самые приятные истории для чтения. Некоторые из них на самом деле трудно переварить, и они попадают слишком близко к больному месту. В отличие от других наук любой из нас может сделать жизненно важный вклад в неврологию – хоть и не по своей воле. Наши имена (или, по крайней мере, инициалы) могут обрести бессмертие в учебниках, и эта мысль одновременно удивительна и тревожна, как и многое другое в неврологии.

Не удивительно, что жизнь Гейджа превратилась в легенду. Он и многие другие в истории неврологии – каннибалы куру, жертвы акромегалии с их гигантским ростом и даже слепой Джон Холман – иногда похожи на персонажей мифов или волшебных сказок. Как и сказки, их истории могут многому научить нас.

Теперь мы знаем, как срабатывают и обмениваются нейротрансмиттерами наши нейроны. Мы знаем, как активируются нейронные контуры при виде знакомого лица. Мы знаем, что стоит за нашими страстями и животными побуждениями, и на основе этих кирпичиков можем реконструировать, как мы рассуждаем, двигаемся и общаемся друг с другом.

В отличие от других наук любой из нас может сделать жизненно важный вклад в неврологию – хоть и не по своей воле.

Но самое главное, мы знаем, что существует физическая основа для каждого психологического атрибута, который мы имеем: если повредить строго определенное место, мы можем утратить практически любой аспект нашего умственного репертуара, каким бы священным он ни казался. И хотя мы не вполне понимаем алхимический процесс, который превращает гудение миллиардов клеток в бодрый и творческий человеческий разум, новые истории продолжают понемногу приоткрывать занавес. Вероятно, еще важнее для науки то, что эти истории обогащают наше понимание человеческого бытия. Каждый раз, когда мы читаем о жизни людей, вымышленных или настоящих, мы ассоциируем себя с персонажами. И честно говоря, мой разум никогда не напрягался до такой степени и не работал так усердно, как в тех случаях, когда я старался проникнуть в разум людей с расстройствами мозга. Во многих отношениях они остаются людьми, но каким-то образом отделены от всех остальных: Гамлет кажется совершенно понятным по сравнению с Г. М.

Но сила историй заключается в преодолении данного барьера. Да, разум этих людей устроен не совсем так, как наш. Тем не менее мы по-прежнему можем отождествиться с ними на простом человеческом уровне: они хотят того же, что и мы, и сталкиваются с такими же разочарованиями. Они переживают такие же радости и испытывают такое же замешательство, когда чувствуют, что жизнь ускользает от них. Даже их трагедии дают некоторое утешение, поскольку мы знаем, что если любой из нас получит катастрофическую травму – или станет жертвой распространенных болезней преклонного возраста, Альцгеймера или Паркинсона, – наш разум будет так же упорно цепляться за ощущение собственной личности. Наше внутреннее «я» не исчезнет.

В этой книге вы видели много историй о травмах и несчастьях. Но в ней есть и примеры необыкновенной стойкости и жизненной силы. Все мы одновременно хрупкие и очень, очень сильные. Даже Финеас Гейдж, эпонимический пример жизни, которая распадается на части, восстановил свои способности в гораздо большей степени, чем могли надеяться ученые.

Ни один мозг не проходит по жизни без сучка без задоринки. Но чудо в том, что наш мозг, невзирая на изменения, во многом остается неповрежденным. Несмотря на все различия между разумами отдельных людей, у нас есть одно общее качество. После инцидента друзья и родные Гейджа клялись, что он перестал быть самим собой. Что ж, он перестал и в то же время не перестал. Как и все мы.

Дата добавления: 2015-12-08; просмотров: 1292;