Основные пути приспособления организмов к среде

Многие организмы в течение жизни периодически испытывают влияние факторов, сильно удаляющихся от оптимума. Им приходится переносить и сильную жару, и сильные морозы, и летние засухи, и пересыхание водоемов, и нехватку пищи. Как приспосабливаются они к таким экстремальным ситуациям, когда нормальная жизнь сильно затруднена?

При ухудшении условий среды многие виды способны приостанавливать свою жизнедеятельность и переходить в состояние скрытой жизни. Это явление было обнаружено в начале XVIII столетия Антони ван Левенгуком, который впервые наблюдал в сделанный им микроскоп мир мелких организмов. Он заметил и описал, что некоторые из них могут полностью высыхать на воздухе, а затем “оживать” в воде. В высушенном состоянии они кажутся полностью безжизненными. Позднее такое состояние мнимой смерти было названо анабиозом (“ана” – нет, “биос”– жизнь).

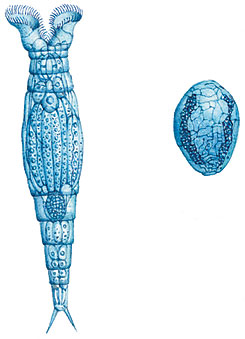

Рис. 1. Коловратка – активно плавающая и в состоянии анабиоза

Глубокий анабиоз – это практически полная остановка обмена веществ. В отличие от смерти организмы могут при этом возвращаться к активной жизни. Переход в состояние анабиоза чрезвычайно расширяет возможности выживания организмов в самых суровых условиях. В опытах высушенные семена и споры растений, некоторые мелкие животные – коловратки (рис. 1), нематоды выдерживают длительное время температуры жидкого воздуха (–190 °С) или жидкого водорода (–259,14 °С).

Состояние анабиоза возможно лишь при полном обезвоживании организмов. При этом важно, чтобы потеря воды клетками тела не сопровождалась нарушением внутриклеточных структур. Большинство видов к этому не способно. Например, в клетках высших растений имеется обычно большая центральная вакуоль с запасом влаги. При высыхании она исчезает, клетка меняет форму, сжимается, и ее внутреннее строение нарушается. Поэтому глубокий анабиоз в природе встречается редко. Однако замедление обмена веществ и понижение жизнедеятельности в неблагоприятных условиях – явление широко распространенное. Клетки тела при этом частично обезвоживаются, происходит также и другая перестройка их состава. Состояние организмов, близкое к анабиозу, называют криптобиозом или скрытой жизнью (“криптос” – скрытый). В состоянии пониженного обмена веществ организмы резко повышают свою устойчивость и очень экономно тратят энергию.

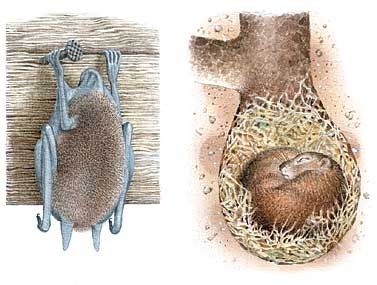

Рис. 2. Летучая мышь ушан и суслик в состоянии зимней спячки

К явлениям скрытой жизни относятся оцепенение насекомых, зимний покой растений, спячка позвоночных животных, сохранение семян и спор в почве, а мелких обитателей – в пересыхающих водоемах (рис. 2). В неактивном состоянии часто находятся в природе многие виды бактерий, пока не возникнут благоприятные условия для их размножения.

Скрытая жизнь – очень важное экологическое приспособление. Это возможность переживать неблагоприятные изменения среды обитания. При восстановлении необходимых условий организмы вновь переходят к активной жизни.

Переходя в состояние оцепенения или покоя, растения и животные как бы подчиняются воздействиям среды, экономя при этом затраты на свое существование.

Рис. 3. Клетка черешка листа сахарной свеклы:

1 – хлоропласты; 2 – ядро; 3 – вакуоли; 4 – цитоплазма; 5 – митохондрии; 6 – клеточная оболочка

Другой, прямо противоположный путь выживания организмов связан с поддержанием постоянства внутренней среды, несмотря на колебания воздействий внешних факторов. Обитая в условиях изменчивой температуры, теплокровные животные – птицы и млекопитающие – поддерживают внутри себя постоянную температуру, оптимальную для биохимических процессов в клетках тела.

В вакуолях клеток наземных растений содержатся запасы влаги, что позволяет им жить на суше (рис. 3). Многие растения способны переносить сильные засухи и расти даже в жарких пустынях.

Такое сопротивление влиянию внешней среды требует больших затрат энергии и специальных приспособлений во внешнем и внутреннем строении организмов.

Каждый из двух описанных путей выживания имеет свои преимущества и недостатки. При возможности тормозить обмен веществ и переходить к скрытой жизни организмы экономят энергию и повышают устойчивость, но не способны к активности при ухудшении условий. При регуляции температуры и запасов влаги в теле представители различных видов могут поддерживать нормальную жизнедеятельность в очень широком диапазоне внешних условий, но тратят при этом много энергии, которую им необходимо постоянно восполнять. Кроме того, такие организмы очень неустойчивы к отклонениям режима их внутренней среды. Например, у человека повышение температуры тела всего на 1 °С свидетельствует о нездоровье.

Кроме подчинения и сопротивления воздействию внешней среды, возможен и третий способ выживания – избегание неблагоприятных условий и активный поиск других, более благоприятных местообитаний. Этот путь приспособлений доступен только подвижным животным, которые могут перемещаться в пространстве (рис. 4).

Рис. 4. Кочёвки северных оленей:

1 – северная граница лесотундры; 2 – северная граница тайги; 3 – места зимовок

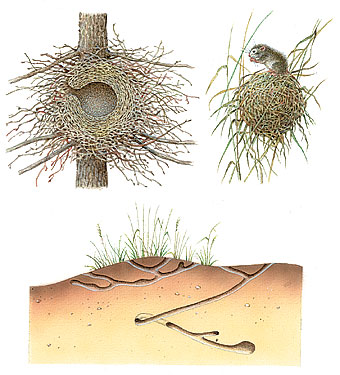

Рис. 5. Гнезда и норы животных.

Вверху: слева – гнездо обыкновенной белки; справа – гнездо мыши–малютки.

Внизу летняя (слева) и зимняя (справа) норы полуденных песчанок

Например, зимующие тетерева и рябчики на большую часть суток зарываются в снег, где гораздо теплее. Многие животные устраивают жилища – норы и гнезда, защищающие их от внешних воздействий. Это тоже путь избегания неблагоприятных факторов (рис. 5). Ярким примером избегания зимней бескормицы и холодов являются дальние перелеты птиц (рис. 6, 7).

Рис. 6. Карта миграции:

слева – миграция деревенской ласточки; справа – миграция журавлей

Рис. 7. Главнейшие направления пролетных путей птиц

Все три пути выживания могут сочетаться у представителей одного и того же вида. Например, растения не могут поддерживать постоянную температуру тела, но многие из них способны регулировать водный обмен. Холоднокровные животные подчиняются неблагоприятным факторам, но могут и избегать их воздействия. В целом же мы видим, что при огромном разнообразии живой природы в ней можно выделить лишь несколько основных путей приспособительного развития видов.

Увеличение устойчивости организмов в состоянии скрытой жизни находит широкое применение в хозяйственной практике. В специальных хранилищах создаются особые режимы для длительного хранения семян растений, культур микроорганизмов, спермы ценных сельскохозяйственных животных. В медицинской практике разработаны особые условия для сохранения донорской крови, пересаживаемых органов и тканей. Есть проекты по сохранению половых клеток исчезающих видов животных и растений, с тем чтобы в дальнейшем иметь возможность восстановить их в природе.

Дата добавления: 2015-10-19; просмотров: 5719;