Первая помощь при ожогах пищевода

В случае заглатывания агрессивных химических веществ может произойти ожог пищевода и гортани. Первое, что может сделать сам пострадавший – принять большое количество воды или молока, чтобы снизить концентрацию химического вещества. После такого приема промывающей жидкости, скорее всего, наступает рвота. Таким образом, происходит первичное промывание пищевода и желудка. Далее срочно нужно обратиться в больницу. Обезболивающие средства в случае такого ожога вводят внутривенно. Также проводят срочное промывание при помощи зонда.

Грамматическая тема: Развитие речи. Чтение и систематизация основной информации.

Грамматическая тема: Развитие речи. Чтение и систематизация основной информации.

Лексическая тема : Виды ожога.

План лекции.

1. Выразительное чтение ,пересказ текста.

2. Ожог. Виды ожога.

Виды ожога.

Ожог (combustio) - это повреждение кожи, слизистых оболочек и глубже лежащих тканей, вызванное чрезвычайным воздействием: высокой температурой, химическими веществами, электричеством или лучевой энергией.

По причине возникновения разделяют ожоги:

- термические: пламя, пар, горячие жидкости, расплавленный металл, нагретые предметы;

- химические: кислоты, щелочи, фосфор, бытовая химия;

- электрические: электроисточник, молния;

- лучевые: солнечная радиация, световое излучение ядерного взрыва, электросварка.

Степени ожогов

При ожоге I степени страдает только эпидермис, способный к быстрой регенерации. Через несколько дней после ожога отек рассасывается, краснота проходит, эпидермис слущивается. Никаких следов на обожженном участке не остается.

При ожоге II степени поражение эпидермиса более глубокое. Пузыри лопаются, и их дно представляет собой ростковый слой кожи. Сохранившиеся жизнеспособные клетки росткового слоя являются источником для заживления ожоговой раны. Восстановление кожных покровов происходит в течение 8-12 дней. Новая кожа вначале имеет ярко-розовую окраску, а через 2-3 недели приобретает обычный вид и следов ожога не остается.

При ожоге IIIа степени поражаются эпидермис, ростковый слой и часть дермы. Заживление происходит значительно медленнее. С 10-го дня отторгаются все мертвые ткани, а потом начинается заживление, которое продолжается 15-30 дней с момента ожоговой травмы. Восстановление эпидермиса происходит с краев раны (краевая эпителизация) и из глубины путем размножения эпителиальных клеток волосяных луковиц, потовых и сальных желез. Через 2-3 месяца после восстановления кожного покрова постепенно исчезает пигментация и новая кожа почти не сличается от здоровой.

При ожоге IIIб и IV степени заживление начинается только после расплавления и отторжения мертвых тканей, которое происходит в течение 4-6 недель. После отторжения кожный деффект постепенно заполняется рыхлой соединительной тканью, очень нежной, легко ранимой, розового цвета. Эта ткань называется грануляционной, потому что внешне напоминает гранулы, плотно соединенные вместе. Грануляционная ткань постепенно уплотняется, в нее прорастают более плотные соединительнотканные волокна и, наконец, превращается в рубец. При глубоких ожогах полноценное восстановление кожи невозможно и заживление происходит только рубцеванием. Сроки образования рубцов от полутора до нескольких месяцев. Причем это возможно только при небольших размерах ожоговой раны. Когда рана обширна, организм не может обеспечить ее полного заживления и рана превращается в незаживающую язву.

РАЗДЕЛ 3. МОРФОЛОГИЯ.

РАЗДЕЛ 3. МОРФОЛОГИЯ.

Грамматическая тема: Состав слова.

Лексическая тема: Десмургия. Правила наложения повязок.

План лекции.

1. Раздел грамматики,изучающий состав слова.

2.О правилах наложения повязок.

Состав слова в русском языке

Слово состоит из основы и окончания. В основу входят приставка, корень, суффикс. Части слова называются морфемами,

Морфема (от греч. — форма) — это минимальная значимая часть слова, которая не членится на более мелкие единицы того же уровня. Морфема обладает грамматической формой и грамматическим значением. Она способна передавать разные типы значений: 1) лексическое (носителем его является корневая морфема) ; 2) грамматическое (носителем его являются служебные морфемы) ; 3) словообразовательное (оно вносится аффиксами) .

Кроме материально выраженных, в языке иногда встречаются нулевые морфемы, т. е. морфемы, материально не выраженные, но обладающие грамматическим значением, например, в слове дом материально не выражено окончание, а в слове нес — окончание и суффикс прошедшего времени

Главной морфемой слова является корень (общая часть родственных слов) , соотносящийся с понятием и предопределяющий лексическое значение слова. Корень обязательно присутствует в слове, он может употребляться и без аффиксальных морфем, тогда как аффиксы без корня употребляться не могут,

Аффикс — это служебная морфема, видоизменяющая значение корня или выражающая отношение между словами в словосочетании и предложении. В классификации служебных морфом учитывается не только их местоположение по отношению к корневой морфеме, но и выполняемая ими функция, а также способность сочетаться с другими элементами этого же уровня.

Значимыми морфемами слова являются корень, приставка, суффикс.

Корень — главная значимая часть слова, в которой заключено общее значение всех однокоренных слов: водный, подводный, водяной, водник — все эти слова обозначают предметы или признаки, имеющие отношение к воде, так как в них входит корень - вод-.

Слова с одним и тем же корнем называются однокоренными. Однокоренные слова могут относиться к одной части речи (дом, домик, домишко, домовой) или к разным частям речи (свет, световой, светить, светло) .

В слове может быть один корень (земляной) или два корня (землекоп, землемер) .

Морфема, стоящая перед корнем, называется префикс (от лат. — приставленный впереди) или приставка.

Приставка служит для образования новых слов или форм слов (ход — вход; добрый — предобрый) .

В слове могут быть не одна, а две и более приставки: выход, безвыходный.

В русском языке большая часть приставок исконно русские (без-, от-, под-, над-, в-), но есть и иноязычные приставки; суб-, анти-, контр-, экс-, например: субъект, контракт, экс-президент.

Некоторые приставки имеют несколько значений, например: приставка при- может обозначать приближение (приплыть) , близость (прибрежный) , неполное действие (прилег) .

Морфема, стоящая после корня, называется суффиксом (от лат. — подставленный) . Суффикс также служит для образования новых слов (школа — школьник) или новых форм (играть — играл) .

Многие суффиксы свойственны определенным частям речи, например, суффиксы -чик, -щик, -тель, -ниц свойственны именам существительным: резчик, летчик, сварщик, учитель, ученица.

Морфема, стоящая в конце слова и служащая для связи слов в словосочетании или предложении, называется окончанием или флексией (от лат. — сгибание) .

Окончание выражает разные грамматические значения: у существительных, числительных и личных местоимений — падеж и число; у прилагательных, причастий и некоторых местоимений — падеж, число, род: у глаголов — лицо и число.

Окончание может быть нулевым, т. е. таким, которое не выражено звуками, например: нос, конь, мел.

Десмургия. Правила наложения повязок.

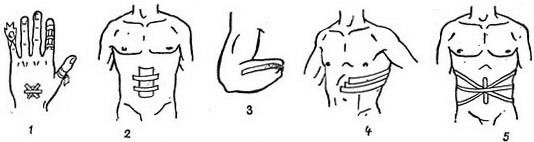

Пластырная повязка применяется при небольших или наглухо зашитых ранах,фурункулах, для сближения краев гранулирующих ран (рис. 3), при переломе ребер (рис. 4), а также после вправления пупочных грыж (рис. 5). Накладывают пластырную повязку с катушки липкого пластыря после ее разматывания или бактерицидным липким пластырем после снятия с него защитной пленки. Пластырьнакладывают липкой стороной непосредственно на небольшие раны, ссадины, царапины после их обработки спиртовым раствором йода или поверх перевязочного материала полосками различной формы (рис. 1). Полоски должны захватывать участки кожи в окружности перевязочного материала (рис. 2).

Пластырная повязка применяется при небольших или наглухо зашитых ранах,фурункулах, для сближения краев гранулирующих ран (рис. 3), при переломе ребер (рис. 4), а также после вправления пупочных грыж (рис. 5). Накладывают пластырную повязку с катушки липкого пластыря после ее разматывания или бактерицидным липким пластырем после снятия с него защитной пленки. Пластырьнакладывают липкой стороной непосредственно на небольшие раны, ссадины, царапины после их обработки спиртовым раствором йода или поверх перевязочного материала полосками различной формы (рис. 1). Полоски должны захватывать участки кожи в окружности перевязочного материала (рис. 2).

Цинк-желатиновая повязка применяется для оказания постоянного давления при варикозных язвах голени.

Желатину в порошке (200 г) кладут в холодную воду (200 мл) для набухания. Излишнюю воду сливают и ставят сосуд с размягченной желатиной на водяную баню (в другой сосуд с кипящей водой), перемешивают, пока желатина не станет жидкой. Смешивают 100 г окиси цинка с 300 мл воды и добавляют 100 г глицерина. Эту кашицеобразную массу, помешивая, добавляют к желатине и затем выливают в плоскую чашку, где она застывает в виде пасты. Перед наложением цинк-желатиновой повязки пасту необходимо разогреть на водяной бане и, когда паста станет кашицеобразной, смазать ею кожу стопы и голени; поверх накладывают бинтовую повязку (4—5 слоев), дополнительно промазывая каждый слой пастой.

Клеоловая повязка применяется в тех же случаях, что и пластырная. На пораженный участок накладывают свернутую в несколько слоев марлю, кожу в окружности смазывают клеолом. Когда он начнет подсыхать (образуются нити между пальцем и кожей при дотрагивании до нее), накладывают марлевую салфетку в один слой, натягивая ее и плотно прижимая к коже, смазанной клеолом. Избыток марли срезают. Иногда при наложении бинтовых повязок для большей их прочности кожу в окружности раны смазывают клеолом.

Рецепты клеола: сосновой или еловой смолы 30 г, эфира 100 г, льняного масла 0,1 г или канифоли 40 г, спирта 95° 33 г, эфира 15 г, подсолнечного масла 1 г. При добавлении к клеолу антисептических веществ (фурацилин) или антибиотиков(синтомицин) можно смазывать им ссадины, царапины и поверхностные разрезы. Заживление идет под прикрывающей рану пленкой.

Коллодийная повязка применяется в тех же случаях, что и пластырная. Прикрыв рану перевязочным материалом, накладывают поверх него марлевую салфетку. Свободные ее края, прилегающие непосредственно к коже, смачивают коллодием и ждут, пока он засохнет (рис. 6).

Повязки с применением резинового клея. При равномерном смазывании наложенной повязки резиновым клеем (раствор резины в смеси эфира с бензином) можно защитить ее от промокания.

Такие повязки целесообразны у маленьких детей для защиты раны от смачивания мочой.

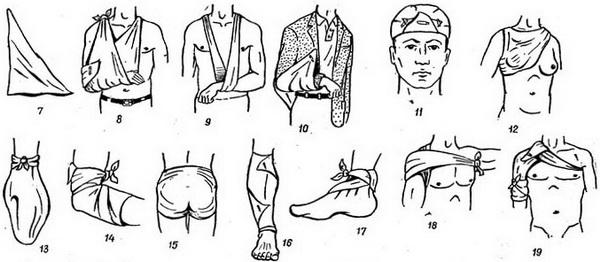

Косыночные повязки. Косынкой называется треугольный кусок материи или платок, сложенный по диагонали (рис. 7). Длинная сторона его называется основанием, лежащий против нее угол — вершиной, а другие два угла — концами. Косыночные повязки применяют чаще всего при оказании первой помощи. Наиболее удобна перевязь для подвешивания руки (рис. 8). Середину косынки кладут под согнутое под прямым углом предплечье, вершина направлена к локтю, один конец идет между туловищем и рукой, другой — поверх руки. Концы завязывают на шее. Для импровизации косыночной повязки можно применить полоску материи, полотенце (рис. 9), полу пиджака (рис. 10).  Косыночная повязка может быть наложена на любую часть тела, например ею может быть прикрыта вся волосистая поверхность головы (рис. 11), молочная железа (рис. 12), кисть (рис. 13), область локтевого сустава (рис. 14), ягодицы (рис. 15), голень (рис. 16), стопа (рис. 17). Сложив косынку по основанию в виде галстука, ее можно применить для наложения повязки на подкрыльцовую область и надплечье (рис. 18). Двумя косынками, одна из которых сложена галстуком, можно прикрыть область плечевого сустава (рис. 19), область ягодицы и верхнюю часть бедра (рис. 20).

Косыночная повязка может быть наложена на любую часть тела, например ею может быть прикрыта вся волосистая поверхность головы (рис. 11), молочная железа (рис. 12), кисть (рис. 13), область локтевого сустава (рис. 14), ягодицы (рис. 15), голень (рис. 16), стопа (рис. 17). Сложив косынку по основанию в виде галстука, ее можно применить для наложения повязки на подкрыльцовую область и надплечье (рис. 18). Двумя косынками, одна из которых сложена галстуком, можно прикрыть область плечевого сустава (рис. 19), область ягодицы и верхнюю часть бедра (рис. 20).

Бинтовые повязки

Повязки на голове и шее

Повязки на грудную клетку

Повязки на область живота и промежность

Повязки на верхнюю конечность

Повязки на нижнюю конечность

Грамматическая тема: Образование слов и формы слов.

Грамматическая тема: Образование слов и формы слов.

Лексическая тема: Иммобилизация и транспортировка.

План лекции.

1. Как образуются слова.Формы образования слов.

2.Иммобилизация и транспортировка больных.

Дата добавления: 2015-11-20; просмотров: 1081;