Значение системы кровообращения и общая схема ее строения.

Сердечно-сосудистая система человека состоит из сердца, кровеносных сосудов, по которым циркулирует кровь, и лимфатической системы, в которой течет лимфа.

Функцией сердечно-сосудистой системы является снабжение органов и тканей кислородом, питательными веществами, а также удаление из органов и тканей продуктов их жизнедеятельности и двуокиси углерода.

Сердце -центральный орган кровеносной системы животных и человека, нагнетающий кровь в артериальную систему и обеспечивающий движение её по сосудам.

У человека сердце располагается в грудной полости асимметрично: 1/3 его лежит справа от срединной плоскости тела, 2/3 — слева. Основание сердца обращено вверх, назад и вправо; верхушка — вниз, вперёд и влево. Задней поверхностью сердца прилежит к диафрагме. Со всех сторон оно окружено лёгкими, за исключением части передней поверхности, непосредственно прилегающей к грудной стенке. У взрослых длина сердца 12—15 см, поперечный размер 8—11 см, переднезадний размер 5—8 см. Масса сердца 220—300 г, составляет 1/215 часть массы тела у мужчин и 1/250 часть — у женщин.

Сердце разделено перегородкой на правую и левую половины. Каждая половина состоит из тонкостенного предсердия и толстостенного желудочка, между которыми находится атриовентрикулярное отверстие. Отверстия снабжены клапанами, открывающимися только в сторону желудочков. Отверстие в левой половине закрывает двустворчатый клапан, а в правой – трехстворчатый.

Предсердия — полости, воспринимающие кровь из вен. В правое предсердие впадают нижняя и верхняя полые вены, несущие венозную кровь из большого круга кровообращения, и вены самого сердца (в т. ч. венечный синус), в левое — 4 лёгочные вены, по которым течёт артериальная кровь из лёгких, обогащенная кислородом. Оба предсердия соединены с желудочками предсердно-желудочковыми отверстиями, которые при сокращении желудочков закрываются створчатыми клапанами. На внутренней поверхности желудочков находятся перекладины и конусовидные выступы, называемые сосочковыми мышцами. От верхушек этих мышц к свободным краям створок предсердно-желудочковых клапанов тянутся сухожильные струны, препятствующие вывёртыванию створок клапанов в сторону предсердий.

У основания лёгочного ствола и аорты располагаются клапан лёгочного ствола и клапан аорты. Эти клапаны состоят из 3 полулунных створок, открывающихся в сторону соответствующих сосудов, вследствие чего кровь при сокращениях сердца из правого желудочка поступает в лёгочный ствол, а из левого — в аорту.

Стенка сердца состоит из 3 оболочек: внутренней — эндокарда, средней — миокарда и наружной — эпикарда.

Эндокард выстилает полости сердца, построен из соединительной ткани, содержащей коллагеновые, эластичные и гладкомышечные волокна, сосуды и нервы. На свободной поверхности эндокард покрыт эндотелием. Клапаны сердца представляют складки эндокарда.

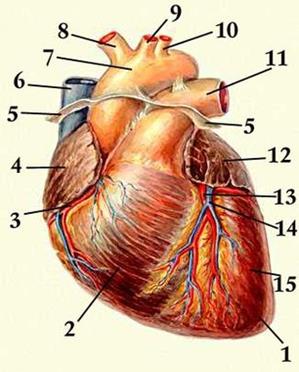

| Сердце, вид спереди: 1 - верхушка сердца; 2 - правый желудочек; 3 — правая венечная артерия; 4 — правое ушко; 5 — перикард (отрезан); 6 — верхняя полая вена; 7 — аорта; 8 — плечеголовной ствол; 9 — левая общая сонная артерия; 10 — левая подключичная артерия; 11 — лёгочный ствол; 12 — левое ушко; 13 — передняя межжелудочковая ветвь левой венечной артерии; 14 — большая вена сердца; 15 — левый желудочек. |

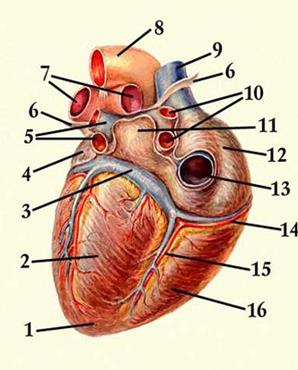

| Сердце, вид сзади: 1 — верхушка сердца; 2 — левый желудочек; 3 — венечная пазуха сердца; 4 — левое ушко; 5 — левые лёгочные вены; 6 — перикард (отрезан); 7 — правая и левая лёгочные артерии; 8 — дуга аорты; 9 — верхняя полая вена; 10 — правые лёгочные вены; 11 — левое предсердие; 12 — правое предсердие; 13 — нижняя полая вена; 14 — правая венечная артерия; 15 — задняя межжелудочковая ветвь; 16 — правый желудочек. |

Миокард — наиболее толстая оболочка, подразделяется на 2—3 слоя. В предсердиях достигает толщины 2—3 мм, в правом желудочке — 5—8 мм, в левом — 10—15 мм. Разница в толщине связана с различной функциональной нагрузкой. Миокард состоит из поперечно-полосатых мышечных клеток — миоцитов. Длина их колеблется от 50 до 120 мкм, ширина равна 15—20 мкм. В центральной части миоцита расположены 1—2 ядра. Сократительный элементы — миофибриллы занимают периферическую часть саркоплазмы. Способность сердца к непрерывной работе связана с содержащимися в миоцитах митохондриями - носителями ферментов, участвующих в окислительно-восстановительных процессах, обеспечивающих клетки энергией. Между смежными миоцитами находятся вставочные диски, с помощью которых миоциты объединяются в мышечные волокна. Через вставочные диски проводится возбуждение с одной клетки на другую.

Мышечные волокна как предсердий, так и желудочков начинаются от фиброзных колец сердца, окружающих предсердно-желудочковые отверстия. Мускулатура предсердий, обособленная от мускулатуры желудочков, состоит из 2 слоев: наружного циркулярного и глубокого продольного, волокна которого петлеобразно охватывают устья полых вен, впадающих в предсердия. Мускулатура желудочков имеет 3 слоя: наружный и внутренний — продольные, между ними поперечный — циркулярный. Перегородка между желудочками построена главным образом из мышечной ткани и выстилающих её листков эндокарда, за исключением самого верхнего участка, где желудочки отделены друг от друга лишь двумя листками эндокарда с прослойкой фиброзной ткани между ними. В сердце содержатся образования из атипической мышечной ткани, клетки которой бедны миофибриллами и богаты саркоплазмой. Эта ткань образует проводящую систему сердца, состоящую из синусно-предсердного узла, расположенного в стенке правого предсердия между верхней полой веной и правым ушком; предсердно-желудочкового узла, находящегося в стенке между предсердиями над правым предсердно-желудочковым клапаном; предсердно-желудочкового пучка Гиса, идущего от предсердно-желудочкового узла в межжелудочковой перегородке. Пучок Гиса делится на правую и левую ножки, разветвляющиеся в миокарде желудочков в виде волокон Пуркине. Клетки проводящей системы генерируют ритмические импульсы возбуждения и передают их вначале на миокард предсердий, а затем на миокард желудочков, последовательно вызывая сокращение этих камер сердца.

Эпикард плотно прилегает к миокарду и состоит из соединительной ткани. Свободная его поверхность покрыта мезотелием. У основания сердца эпикард заворачивается и переходит в околосердечную сумку — перикард.

Перикард (pericardium; от пери - и греч. kardía — сердце), околосердечная сумка, замкнутое мешковидное образование, окружающее сердце. Состоит из двух листков: наружного, париетального, — собственно перикарда и внутреннего, висцерального,— эпикарда.

Эпикард, являясь наружной оболочкой сердца, непосредственно покрывает его мышцу (миокард) и сращен с ней. В области входа в сердце и выхода из него крупных кровеносных сосудов эпикард заворачивается и переходит в собственно перикард. Между листками перикарда имеется щелевидная полость, содержащая небольшое количество прозрачной бледно-жёлтой серозной жидкости. В перикарде имеются кровеносные и лимфатические сосуды, многочисленные нервные окончания; он окружен рыхлой соединительнотканной клетчаткой.

Между эпикардом и перикардом находится щелевидная полость, содержащая небольшое количество серозной жидкости, уменьшающей трение стенки сердца во время его работы. Кровоснабжение сердца осуществляется правой и левой венечными артериями, отходящими от восходящей аорты. Крупные вены сердца собираются в венечный синус, впадающий в правое предсердие, куда впадают, кроме того, и мелкие вены. В сердце имеется густая капиллярная сеть, каждое мышечное волокно сопровождается капиллярами.

Функция сердца — ритмическое нагнетание крови из вен в артерии, т. е. создание градиента давления, вследствие которого происходит её постоянное движение. Нагнетание крови обеспечивается посредством попеременного сокращения (систола) и расслабления (диастола) миокарда.

Волокна сердечной мышцы сокращаются вследствие электрических импульсов, образующихся в мембране клеток. Эти импульсы появляются ритмически в самом сердце.

Свойство сердечной мышцы самостоятельно генерировать периодические импульсы возбуждения называется автоматией. У млекопитающих процесс возбуждения возникает в устье полых вен, в синусно-предсердном узле, являющемся водителем ритма сердца (пейсмекером). Далее возбуждение распространяется по предсердиям и достигает предсердно-желудочкового узла, клетки которого обладают способностью несколько задерживать проведение возбуждения. В результате этого возбуждение переходит на пучок Гиса, волокна Пуркине и сократительных миокард желудочков лишь после того, как в предсердиях закончится цикл сокращения. Это создаёт координацию сокращений предсердий и желудочков, при которой всегда раньше сокращаются предсердия, а затем желудочки, что обеспечивает перекачивание крови из предсердий в желудочки. Способность автоматически генерировать распространяющиеся импульсы присуща не только синусно-предсердному узлу, но и другим элементам проводящей системы. Однако скорость самостоятельной деполяризации клеточной мембраны в предсердно-желудочковом узле в 1,5—2 раза меньше, чем в синусно-предсердном, в связи с чем частота возникающего в нём потенциала в 1,5—2 раза ниже. В пучке Гиса она ниже в 3—4 раза. Убывание степени автоматии в проводящей системе получило название градиента автоматии. Это свойство создаёт надёжность генераций возбуждения в сердце. Так, например, при нарушении деятельности синусного узла функцию водителя ритма берёт на себя предсердно-желудочковый узел. В нормальных же условиях автоматия других отделов подавлена более частыми импульсами, приходящими от чаще разряжающегося синусного узла — основного водителя ритма.

В результате ритмического сокращения сердечной мышцы обеспечивается периодическое изгнание крови в сосудистую систему. Период сокращения и расслабления сердца составляет сердечный цикл. Он складывается из систолы предсердий, продолжающейся 0,1 сек, систолы желудочков (0,33—0,35 сек) и общей паузы (0,4 сек). Во время систолы предсердий давление в них повышается от 1—2 мм рт. ст. до 6—9 мм рт. ст. в правом и до 8—9 мм рт. ст. в левом. В результате кровь через предсердно-желудочковые отверстия подкачивается в желудочки. Во время систолы предсердий в желудочки поступает лишь 30% крови; 70% её притекает в желудочки самотёком во время общей паузы.

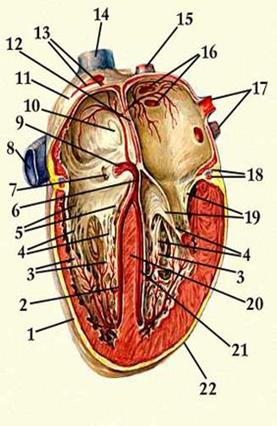

| Проводящая система сердца: 1 — правый желудочек; 2 — правая ножка предсердно-желудочкового пучка; 3 — сосочковые мышцы; 4 — сухожильные струны; 5 — правый предсердно-желудочковый клапан (трёхстворчатый); 6 — предсердно-желудочковый пучок; 7 — устье венечной пазухи; 8 — нижняя полая вена; 9 — предсердно-желудочковый узел; 10 — овальная ямка; 11 — правое предсердие; 12 — межпредсердная перегородка; 13 — синусно-предсердный узел; 14 — верхняя полая вена; 15 — правая лёгочная вена; 16 — устья правых лёгочных вен; 17 — левые лёгочные вены; 18 — сосуды сердца; 19 — левый предсердно-желудочковый клапан (метральный); 20 — межжелудочковая перегородка; 21 — левая ножка предсердно-желудочкового пучка; 22 — левый желудочек. |

Систола желудочков разделяется на несколько фаз. Повышение давления в желудочках приводит к закрытию предсердно-желудочковых клапанов, полулунные же клапаны ещё не открыты. Наступает фаза изометрического сокращения, характеризующаяся тем, что в этот момент все волокна охвачены сокращением, напряжение их резко возрастает, а объём существенно не меняется. Вследствие этого давление в желудочках становится выше, чем в аорте и лёгочной артерии, что приводит к открытию полулунных клапанов. Наступает фаза изгнания крови. У человека кровь изгоняется, когда давление в левом желудочке достигает 65—75 мм рт. ст., а в правом — 5—12 мм рт. ст. В течение 0,10—0,12 сек давление в желудочках нарастает до 110—130 мм рт. ст. в левом желудочке и до 25—35 — в правом (фаза быстрого изгнания). Систола желудочков заканчивается фазой замедленного изгнания, продолжающейся 0,10—0,15 сек. После этого начинается диастола желудочков, давление в них быстро падает, вследствие чего давление в крупных сосудах становится выше и полулунные клапаны захлопываются. Как только давление в желудочках снизится до 0, открываются створчатые клапаны и начинается фаза наполнения желудочков, подразделяющаяся на фазы быстрого (0,08 сек) и медленного (0,07 сек) наполнения. Диастола желудочков заканчивается фазой наполнения, обусловленной систолой предсердий.

Как правое, так и левое предсердие с боковых сторон имеют небольшие выступающие части – ушки. Источником иннервации сердца является сердечное сплетение - часть общего грудного вегетативного сплетения. В самом сердце много нервных сплетений и нервных узлов, которые регулируют частоту и силу сокращений сердца, работу сердечных клапанов.

Кровяное давление больше в момент систолы и меньше при диастоле. Наибольшее давление в артериях называется систолическим или максимальным, наименьшее –– диастоличским, или минимальным.

Количество крови, изгоняемое сердцем за 1 мин, называется минутным объёмом сердца (МО). Он одинаков для правого и левого желудочков. Когда человек находится в состоянии покоя, МО составляет в среднем 4,5—5 л крови. Количество крови, выбрасываемое сердцем за одно сокращение, называется систолическим объёмом; он в среднем равен 65—70 мл.

Дата добавления: 2015-08-14; просмотров: 1942;