Динамические насосы.

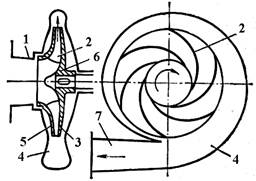

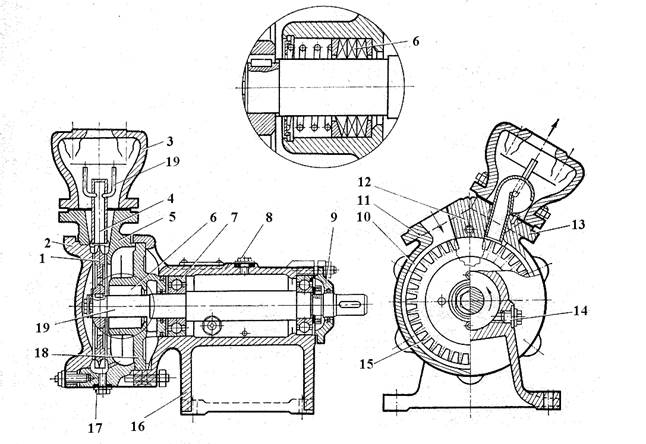

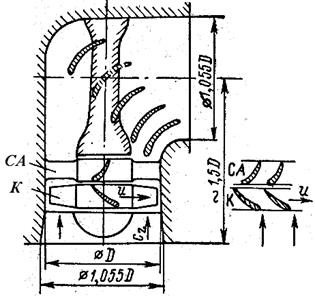

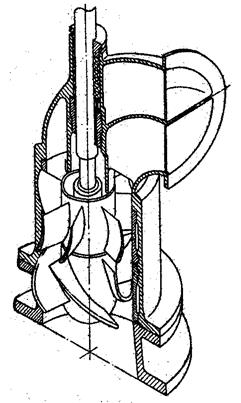

Центробежный насос имеет наибольшее распространение на ДВС и в ЭУ с ДВС (см. рис. 1). Основным рабочим органом насоса является центробежное колесо 6, которое образовано задним 3 и передним 5 дисками, между которыми находятся рабочие лопатки колеса 2. В данном насосе эти лопатки на виде справа (в плане) имеют изгиб, противоположный направлению вращения (загнуты назад). Такой изгиб лопаток увеличивает КПД насоса и распространён в насосах средней и большой производительности. Для малых насосов и в некоторых других случаях возможно применение радиальных лопаток. Колесо насажено на приводной вал, который подходит к колесу через отверстие в корпусе. Отверстие имеет уплотнение для предотвращения утечек. Жидкость поступает в колесо через всасывающий патрубок 1, а выходит из него через щель между двумя дисками на наружном диаметре колеса. Вылетающая из диска жидкость собирается спиралевидной улиткой-сборником 4, охватывающей колесо по периметру. Из улитки жидкость поступает в нагнетательный патрубок 7, откуда направляется к потребителю. Для того, чтобы этот насос начал работать, его колесо и всасывающий канал должны быть полностью заполнены водой. При вращении колеса вода, находящаяся в межлопастных каналах, будет вовлечена лопатками в окружное движение. Возникающая при этом центробежная сила будет перемещать частицы по радиусу при одновременном вращательном движении. В связи с удалением из межлопаточных каналов колеса порций жидкости под действием описанного процесса, во входной части колеса возникает область пониженного давления. В эту область из всасывающего патрубка будут перемещаться новые порции жидкости под действием более высокого давления во всасывающем патрубке, чем во входной области колеса. Этот процесс происходит непрерывно. Порции жидкости в колесе под воздействием рабочих лопаток получают кинетическую энергию и соответственно увеличивают свою абсолютную скорость. В относительном движении по каналам колеса эти порции перемещаются от меньших поперечных сечений каналов к большим, что вызывает уменьшение относительной скорости движения порций при одновременном увеличении их абсолютной скорости. Вылетающие из колеса порции жидкости продолжают замедлять свою скорость, уже в абсолютном движении, из-за перемещения по каналу, сечение которого расширяется в направлении движения потока жидкости. Замедление скорости течения, в соответствии с законами гидромеханики, сопровождается ростом давления жидкости или преобразованием кинетической энергии в потенциальную. В результате на выходе из насоса потребитель получает поток с заданным избыточным давлением и сравнительно низкой скоростью, приемлемой для использования в системах, где применяются такие насосы.

Центробежные насосы используют для перекачки невязких жидкостей (воды, тосолов, антифризов, лёгкого топлива). Допустимо перекачивание жидкостей с загрязнителями (взвесями). Центробежные насосы ДВС обычно рассчитаны на работу при температурах жидкости до 105 оС. Они могут обеспечивать расходы жидкости в диапазоне 8…850 м3/ч и удельную работу в одной ступени 170…800 Дж/кг, при примерной частоте вращения 800…6000 об/мин, что соответствует диапазону коэффициента быстроходности ns = 40…300.

По назначению эти насосы используются в основном как циркуляционные в системах охлаждения, в качестве пожарных, водоотливных, санитарных, фекальных. Возможно их использование как грузовых, балластных, топливоперекачивающих.

|

|

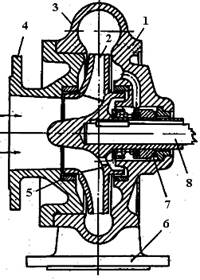

| Рис. 1. Схема одноступенчатого центробежного насоса | Рис.2. Общий вид одноступенчатого центробежного насоса: 1 – корпус; 2– рабочая лопатка; 3 – улитка; 4 – приёмный патрубок; 5 – переднее щелевое уплотнение колеса; 6 – нагнетательный патрубок; 7 – торцевое уплотнение вала; 8 – приводной вал |

Могут работать как питательные, конденсатные и бустерные для больших котлоагрегатов. Могут выполняться одно- и многоступенчатыми (последние в качестве пожарных или насосов для котлоагрегатов), а также одно- и двухпоточными (реже многопоточными). В многоступенчатом насосе число ступеней соответствует числу последовательно соединённых колёс, в двухпоточном (многопоточном) колёса включаются параллельно (см. рис. 3). По виду привода насосы бывают навесными и автономными. Автономные насосы могут иметь любой вид двигателя в качестве привода, в зависимости от назначения и условий применения.

Диагональные насосы по конструктивной схеме близки к центробежным. Они отличаются более широкими лопатками рабочего колеса, которые в меридианном сечении имеют не радиальное направление, а диагональное, отклонённое к оси вращения. Эти насосы являются как бы промежуточной формой между центробежными и осевыми насосами. Они предназначены для обеспечения относительно более высоких расходов и относительно меньших удельных работ, чем центробежные насосы.

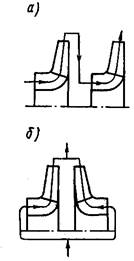

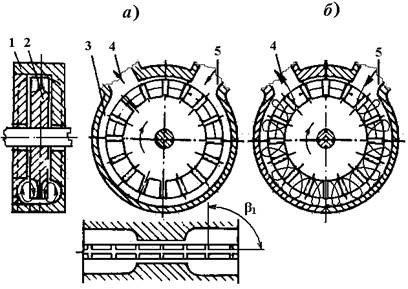

Вихревые насосы можно разделить на два типа: открыто-вихревые и закрыто-вихревые (рис 4). Основным типом является закрыто-вихревой насос. Он состоит из корпуса 1 и рабочего колеса 2. Рабочее колесо представляет собой диск постоянной толщины, на периферии которого расположены короткие лопасти, разделенные перегородкой на две части. Лопасти выполняют радиальными, наклоненными вперед и назад, под углом к перегородке β1 = 60…90° (см. рис.4). Входное 5 и напорное 4 окна размещают в корпусе насоса напротив торцов лопастей. Окна соединяются периферийно-охватывающим каналом 3, идущим по наружному диаметру колеса. Входное и напорное окна отделены перемычкой, имеющей небольшой осевой и радиальный зазоры (0,1…0,15 мм) с рабочим колесом.

|

Рис. 4. Закрыто-вихревой насос:

а – устройство насоса; б – схема вихревого движения жидкости в насосе

При работе насоса жидкость поступает во вращающиеся межлопастные каналы колеса из боковой части охватывающего канала корпуса, далее под действием центробежных сил проходит по радиусу через каналы колеса и вновь подается в периферийную часть охватывающего канала корпуса, откуда опять поступает в межлопастные каналы. В результате в канале возникает сложное движение жидкости, которое складывается из вихревого движения в меридианном сечении канала со скоростью cm (см. рис. 4 и 5) и движения вдоль оси канала со скоростью cu. Примерная траектория этого движения показана спиральной линией на рис 4 б. За время пребывания в канале частица жидкости несколько раз проходит через каналы колеса и каждый раз получает очередную порцию энергии. Кроме того, энергия передается жидкости переносом количества движения при вторичных движениях. Так, при вращении колеса кромки лопастей увлекают жидкость и создают турбулентный пограничный слой, в котором происходит перенос количества движения мелкими вихрями. В относительном движении кромки лопастей рабочего колеса обтекаются потоком со скоростью w = u – сu. За кромкой лопасти, как плохо обтекаемым телом, возникают радиальные вихри, которые срываются с кромок лопастей и переносят количество движения в поток жидкости, движущейся в канале корпуса насоса. В результате описанных воздействий каждая порция жидкости постепенно «накачивается» энергией в своём спирально-вихревом движении от входного окна до напорного. В момент совмещения с открытым напорным окном порция жидкости вылетает из межлопастного канала в открывшееся пространство под действием накопленной энергии. В освободившемся от порции жидкости межлопастном канале давление падает, он проходит через сужение корпуса к всасывающему окну, и очередная порция жидкости поступает в него из всасывающего окна под действием избыточного давления в приёмном трубопроводе, более высокого, чем в освободившемся межлопастном канале. Если обычный открыто-вихревой насос установлен выше уровня перекачиваемой жидкости, то он может начать перекачивание только в том случае, если насос и всасывающий трубопровод перед пуском будут заполнены жидкостью. Чтобы обеспечить начало работы без заполнения всасывающего трубопровода, открыто-вихревой насос должен быть оборудован дополнительным элементом (так называемым воздушным колпаком 3 (см. рис. 6), в котором имеется воздухоотвод 4).

Рис.5. Схема движения жидкости в каналах вихревого насоса:

а – фрагмент меридианного сечения колеса; б – фрагмент вида на наружный диаметр колеса

При этом режим самовсасывания (обеспечение поступления воды из ёмкости в насос и последующей перекачки жидкости без предварительного заполнения всасывающего трубопровода) может быть обеспечен только в случае предварительного заполнения жидкостью самого насоса. Обычно для пуска насоса достаточно того количества жидкости, что осталось от предыдущего пуска. В канале насоса вследствие интенсивного перемешивания образуется воздушножидкостная эмульсия. Проходя через воздухоотвод, поток эмульсии закручивается; в результате воздух под действием центробежных сил отделяется от жидкости и скапливается в центре воздухоотвода. Оттуда он по двум трубкам 19 отводится в нагнетательный трубопровод, а жидкость через отверстия между воздухоотводом и напорным окном возвращается в канал насоса, смешиваясь с газом. Этот процесс продолжается до полного удаления воздуха из всасывающего трубопровода и самого насоса. На место удаленного воздуха поступает вода и насос начинает работать в обычном режиме. Открыто-вихревой насос (см. рис. 7) имеет конструкцию, близкую к конструкции закрыто-вихревого насоса. В отличие от него колесо открыто-вихревого насоса имеет более длинные лопасти, а входное и напорное окна расположены не на периферии, а у корня лопастей. Аналогично закрыто-вихревому насосу здесь имеется периферийно-охватывающий канал 3, проходящий в корпусе насоса напротив концов лопастей рабочего колеса. Канал начинается над входным окном 5 и заканчивается над напорным окном 4 насоса.

Рис. 6. Закрыто-вихревой насос: 1 – рабочее колесо; 2, 18 – передняя и задняя крышки корпуса; 3 – воздушный колпак; 4 – воздухоотвод; 5 – корпус; 6 – уплотнение вала; 7 – подшипник; 8 – пробка для заливки масла; 9 – крышка задней опоры; 10 – охватывающий канал; 11 – подводящий патрубок; 12 – перемычка; 13 – напорный патрубок;

14 – пробка для слива масла; 15 – лопатки рабочего колеса; 16 – опорная стойка; 17 – пробка для слива воды;

19 – трубка для отвода воздуха

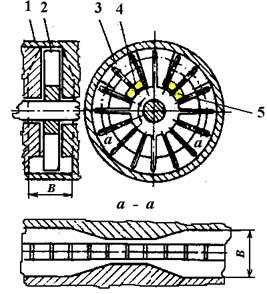

В своей средней части канал имеет постоянную ширину B, а вблизи окон ширина канала B постепенно уменьшается до величины осевого зазора между колесом и корпусом насоса. Рабочее колесо 2 представляет собой диск постоянной толщины, на внешней части которого расположены длинные радиальные лопасти, образующие открытые межлопастные каналы колеса. Входное 5 и напорное окна располагаются в корпусе насоса у втулки колеса и соединяются с охватывающим каналом 3 межлопастными каналами рабочего колеса. Рабочий процесс проходит так же, как и в закрыто-вихревом насосе.

Если бы насос работал только на установившемся режиме, то расположение окон в нём могло бы быть таким же, как и в закрыто-вихревом насосе. Их иное расположение важно для обеспечения самовсасывания. При этом самовсасывание обеспечивается, если насос перед работой заполнен жидкостью. Чтобы она гарантированно сохранялась в насосе от предыдущих пусков, всасывающий и нагнетательный трубопроводы должны быть подведены к окнам насоса сверху. С началом вращения рабочего колеса в насосе образуется вращающееся водяное кольцо, обеспечивающее откачивание воздуха из приемного трубопровода насоса. На этом режиме насос работает по принципу действия водокольцевого компрессора (который ещё неправильно называют водокольцевым насосом), причём компрессорный процесс в данном случае организован несколько иначе, чем в обычном водокольцевом компрессоре. При вращении колеса насоса внутри его корпуса образуется жидкостное кольцо, прилегающее к внутреннему диаметру корпуса. Благодаря форме периферийно-охватывающего канала оно деформируется в районе перемычки между окнами таким образом, что объем полостей, заключенных между двумя лопатками, жидкостным кольцом и стенками корпуса, при прохождении ими всасывающего отверстия, увеличивается (см. рис. 7, а-а). Это обеспечивает всасывание воздуха. При прохождении мимо выпускного окна объем полостей уменьшается, в результате чего воздух поступает в напорный трубопровод. Высота самовсасывания вихревых насосов обычно не больше 4 м.

Вихревые насосы используют для перекачивания маловязких чистых жидкостей с коэффициентом быстроходности ns = 10…40 и в отдельных случаях при ns < 10. Насосы предназначены для малых подач 0,0002…0,010 м3/с и сравнительно высоких удельных работ 100…2000 Дж/кг при скорости вращения колеса до

Вихревые насосы используют для перекачивания маловязких чистых жидкостей с коэффициентом быстроходности ns = 10…40 и в отдельных случаях при ns < 10. Насосы предназначены для малых подач 0,0002…0,010 м3/с и сравнительно высоких удельных работ 100…2000 Дж/кг при скорости вращения колеса до

150 рад/с. Вихревые насосы имеют низкий к. п. д. (0,20…0,40) и могут работать с небольшой высотой всасывания (4…5 м).

Основное достоинство вихревых насосов – малые габариты и масса. К недостаткам вихревых насосов относятся низкий к. п. д. и неуравновешенность радиальных сил, действующих на рабочее колесо. Для повышения всасывающей способности закрыто-вихревых насосов в качестве первой ступени устанавливают центробежные колеса, что позволяет повысить скорость вращения до 300 рад/с и выше. Вихревые и центробежно-вихревые насосы применяют в системах охлаждения ДВС, в санитарных системах забортной и пресной воды, в питательных системах вспомогательных парогенераторов, в рассольных системах рефрижераторных установок и других судовых системах.

Осевые насосы относятся к группе лопастных, принцип действия которых основан на силовом взаимодействии лопастей рабочего колеса с набегающим потоком. Принципиальная схема осевого насоса показана на рис. 8, а его конструкция на рис.9. В отличие от центробежных насосов в осевых насосах практически отсутствуют радиальные перемещения потока, следовательно, полностью исключается радиальное (центробежное) ускорение. Приращение давления в осевом насосе происходит в результате преобразования кинетической энергии в потенциальную благодаря использованию диффузорного эффекта. Но диффузорные потоки, как известно, устойчивы лишь при соблюдении определенных условий и, прежде всего, закона изменения величины поперечного сечения потока по длине межлопаточного канала dF/dL. Нарушение условий протекания ведет к отрыву пограничного слоя от поверхностей межлопастных каналов и полному переформированию потока. Поэтому к проектированию и изготовлению осевых насосов следует предъявлять более высокие требования, чем к проектированию центробежных насосов.

Особенностью осевых насосов является их способность обеспечивать большие подачи жидкости при сравнительно малых удельных работах (около 30…120 Дж/кг) на ступень. Область применения осевых насосов лежит в диапазоне изменения коэффициента быстроходности ns от 600 до 2000. Обычно осевые насосы применяют на судах в качестве циркуляционных насосов главных конденсаторов паросиловых установок и водоотливных насосов на крупных судах. В последние годы осевые насосы используют также в качестве водометных движителей. Применение осевых насосов в системах самих ДВС проблематично в связи с отмеченными особенностями их параметров. При этом следует отметить, что осевые насосы могут применяться в виде первой ступени центробежного насоса для повышения его кавитационных качеств и увеличения КПД. В таком случае осевая приставка выполняется упрощённо и носит название шнека. Такие осецентробежные насосы могут использоваться и в системах ДВС. Наибольшее распространение на судах получили одноступенчатые осевые насосы, состоящие из приёмного патрубка, рабочего колеса К, спрямляющего аппарата СА и напорного патрубка (см. рис. 7).

Условно обозначим эту схему К + СА (колесо и спрямляющий аппарат). Через приемный патрубок жидкость поступает к рабочему колесу в осевом направлении и под воздействием лопастей перемещается по соосным цилиндрическим поверхностям. Приращение полной удельной энергии происходит вследствие силового взаимодействия жидкости с лопастями рабочего колеса. Каналы между лопатками рабочего колеса могут быть расширяющимися, и тогда одновременно с увеличение кинетической составляющей энергии, в колесе будет происходить частичное преобразование кинетической энергии в потенциальную, т.е. рост давления. После рабочего колеса жидкость проходит через неподвижные лопатки спрямляющего аппарата, где происходит спрямление потока, т.е. устранение окружной составляющей скорости, и дальнейшее преобразование кинетической составляющей энергии потока в давление.

|

|

| Рис. 8. Схема осевого насоса | Рис. 9. Конструкция одноступенчатого осевого насоса |

Дата добавления: 2015-07-10; просмотров: 1916;