Общие параметры Земли. Форма и размеры Земли

Общая характеристика нашей планеты (по В.Н. Сальникову) может быть представлена в виде перечня следующих параметров:

- экваториальный радиус (а) - 6378,16 км;

- полярный радиус (с) - 6356,78 км;

- сжатие планеты абсолютное (а-с) - 22 км;

- площадь земной поверхности - 5,10х10 18 см2;

- объем планеты - 1,083х1027 см3;

- масса - 5,976х1027 г;

- средняя плотность 5,517 г/см3;

- масса атмосферы - 5,1х1021 г;

- масса гидросферы - 1,4х1024 г;

- масса земной коры - 2,4х1025 г;

- масса мантии - 4,1х1027 г;

- масса ядра Земли - 1,9х1027 г;

- давление в центре планеты - 3657 кбар;

- температура в центре планеты - 4000-60000С ?;

- средний радиус орбиты - 1,496х108 км;

- скорость движения по орбите - 29,77 км/с.

Уже в 6 веке до нашей эры люди знали, что Земля шар. Пифагор и Аристотель отмечали, что при движении с севера на юг происходит изменение положения полярной звезды. Об этом же свидетельствовали восходы и закаты Солнца, лунные затмения (тень Земли на Луне в виде части круга). Эратосфен измерил длину одного градуса и тоже сделал вывод о шаровой форме Земли. Ньютон первый доказал, что Земля у полюсов сплюснута, то есть Земля является не шаром, а эллипсоидом.

Дальнейшие исследования показали, что форма Земли очень сложна и не соответствует ни одной правильной геометрической фигуре. Поэтому при определении размеров и формы Земли считают, что она ограничена поверхностью геоида (ге – земля, идио – подобие) – воображаемой поверхностью. Под геоидом понимают уровненную поверхность, всюду перпендикулярную к действительному направлению отвеса, т.е. силы тяжести. Она совпадает с зеркалом воды в океанах и морях (в состоянии покоя). Под материками она представляет как бы мысленное продолжение поверхности океана. Эта фигура, поверхность которой на суше выше поверхности эллипсоида на несколько десятков метров, а в океанах на столько же ниже. Вдоль экватора у геоида есть несколько впадин и выпуклостей с амплитудой не более 200 м. Таким образом, геоид это фигура не столько геометрическая (как эллипсоид), сколько физическая.

При геодезических работах все абсолютные высоты и глубины определяются по отношению к уровню моря, т.е. поверхности геоида. Расчеты показали, что истинная фигура Земли ближе к трехосному эллипсоиду вращения, малая полярная ось которого является осью вращения.

Практически геоид можно представить как форму незначительно сплюснутого в полосах шара, у которого экваториальный радиус (большая полуось эллипсоида) = 6 378 169 м, а полярный радиус (малая полуось) = 6356,715, разница 21,5 км. Отношение разности между большой (а) и малой (с) полуосями к большой полуоси -  называется полярным сжатием Земли

называется полярным сжатием Земли  . Там, где не требуется высокая точность, можно считать Землю шаром с R – 6370 км.

. Там, где не требуется высокая точность, можно считать Землю шаром с R – 6370 км.

Площадь Земли = 510 млн. км2, объем 1083204 млн. км3. Твердая оболочка Земли обладает расчлененным рельефом, определяющим положение суши на Земле – гора Эверест (Джомолунгма) в Гималаях достигает высоты 8848 м, наибольшая глубина обнаружена в Марианской впадине Тихого океана – 11022 м (у Марианских островов). Таким образом, наибольший размах (амплитуда) рельефа земной поверхности около 20 км.

Рельеф и гипсографическая кривая поверхности Земли

Различают мега - макро -, мезо- и микроэлементы рельефа Земли.

К мегаэлементам рельефа относятся материки и океаны. Отметим то, что есть необъяснимые тенденции в группировке материков парами (Северная и Южная Америки, Европа – Африка, Азия – Австралия), в образовании форм в виде треугольников, обращенных на север, в неравномерном распределении на поверхности Земли (в одном полушарии). Немецкий ученыйВегенер в начале ХХ века, опираясь на гипотезы де Бомона, открытия в Альпах колоссальных горизонтальных перемещений и сходство границ различных материков, пришел к выводу, что главными силами в развитии Земли являются горизонтальные движения. Макроэлементы рельефа материков – это хребты, кряжи, равнины, низменности. Равнины занимают большую часть материков. Мезоэлементы рельефа материков – это отдельные горы, долины рек, впадины озер. Высочайшая гора на Земле Эверест (Джомолунгма) в Гималаях (8848 м от уровня океана, от центра Земли – 6 384 412 м.). Микроэлементы рельефа материков – это овраги, берега рек, озер, морей и т.п.

Равнины (платформы материков - континентов), переходя под воду, образуют шельф (почти горизонтальная поверхность- до 250 м глубиной). Далее идет континентальный склон (до глубин в 2500 м, уклон – 3-7о, редко до 15- 25о). На континентальном склоне имеются многочисленные каньоны. На глубинах от 2000 – 2500 м до 3000 – 3500 м находится континентальное подножие, а еще глубже ложе Мирового океана со средней глубиной 3794 м. Ложе Мирового океана занимает более 50% поверхности Земли. В 1957 г была обнаружена мировая система подводных срединно-океанических хребтов, не уступающих по протяженности (60 тыс. км), ширине и относительной высоте горным системам континентов.

Зоны перехода между континентами и океанами не везде одинаковы. К элементам переходной зоны между материками и океанами относят окраинные моря (Охотское, Японское, Южно – Китайское и др.), островные дуги (Япония, Филиппины и др.), глубоководные впадины (желоба- 7-11 км), отделяющие островные дуги от ложа Мирового океана.

Наглядное представление о рельефе Земли дает гипсографическая кривая соотношения площадей, занятых на поверхности Земли различными абсолютными высотами и глубинами. Для построения гипсографической кривой по оси ординат откладываются высоты и глубины, а по оси абсцисс – площади, занятые этими высотами и глубинами в млн. км2 (или в % от общей площади земной поверхности) (рис. ).

Рис. . Гипсографическая кривая. По горизонтальной оси: цифры снизу – площадь земной поверхности в сотнях миллионов квадратных километров; сверху – проценты площади высотных ступеней; по вертикальной оси – высоты в километрах.

(Из работы Г.П. Горшкова, А.Ф. Якушовой, 1962).

Таким образом, гипсографическая кривая отражает обобщенный идеальный профиль земной поверхности. Из нее видно, что на суше преобладают высоты менее 1000 м (75 % площади), а в океане глубины от 3000 до 6000 м. Средняя высота материков 850 м, средняя глубина океанов 3800 м. Из 510 млн. км2 земной поверхности на долю океана приходится 361 млн. км2 (70,8 %), а суша занимает всего 149 млн. км2 (29,2 %).

Возвышенности на материках располагаются в виде 2-х поясов: один приурочен к Тихоокеанскому побережью и включает горы Восточно-Азиатских островов, Кордильеры, Анды, Антарктические Анды. Самая высокая гора этого пояса – Аконкагуа – высота 6960 м.

Второй пояс включает: Пиренеи, Атлас, Альпы, Апеннины, Балканы, Кавказ, Памир, Гималаи, горные цепи Индокитая и Малайского архипелага. Наивысшая вершина этого пояса – Эверест.

Масса и плотность Земли

Масса Земли равна 5,975 х 1027 г, она составляет 1/33432 массы Солнца, приблизительно стабильна. Плотность Земли средняя, определенная путем деления массы Земли на ее объем равна 5,5 г/см3. Эта величина значительно превышает плотность верхних горизонтов земной коры, которая определяется на основании многочисленных измерений плотностей пород, выходящих на поверхность. Установлено, что плотность наиболее распространенных пород земной коры (песчаников, глин, известняков, гранитов, базальтов) колеблется в пределах 2,3-3,1 г/см3, следовательно плотность глубинных зон планеты должна быть значительно выше (в пределах 10-12 г/см3).

Для определения плотности вещества недр Земли на различных глубинах используют, прежде всего, скорости распространения сейсмических волн, данные о распределении силы тяжести, движении полюсов, приливах, вызванных притяжением Луны, Солнца и т.п.

Наиболее широко применяются сейсмические методы, основанные на изучении путей и скоростей распространения упругих колебаний внутри Земли, возникающих при землетрясениях или искусственных взрывах.

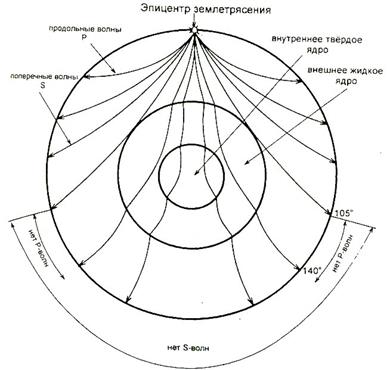

Среди упругих колебаний, возникающих в очаге землетрясения, выделяют продольные, поперечные и отчасти поверхностные волны. В продольных волнах частицы материи колеблются в направлении движения волны (вдоль сейсмического луча). При этом создаются участки сжатия и растяжения, распространяющиеся во все стороны от очага землетрясения. Такие волны можно рассматривать как реакцию среды на внезапное изменение объема, а т.к. изменению объема сопротивляются все агрегатные состояния вещества, то продольные волны могут распространяться в твердых, жидких и газообразных средах. Продольные волны распространяются быстрее других и первыми доходят до места наблюдения.

В поперечных волнах частицы материи колеблются в плоскости перпендикулярно к направлению сейсмического луча. Эти волны представляют собой реакцию среды на изменение формы и поэтому могут распространяться только в твердых телах (жидкости и газы изменениям формы не сопротивляются). Поперечные волны распространяются медленнее продольных волн и доходят до поверхности вторыми.

Поверхностные волны могут возникать только у свободной поверхности упругой среды (например, у поверхности раздела Земля – воздух) и быстро затухают по мере удаления от этой поверхности.

Если бы Земля была однородной и состояла бы всюду из вещества с одинаковыми твердостью, плотностью, то скорость распространения упругих колебаний была бы всюду одинакова и волны распространялись бы только прямолинейно. Однако распространение их происходит сложнее. Скорость распространения сейсмических упругих волн, их сила и частота меняются с изменением состава или свойств пород. Установлено, что продольные волны изменяют скорость на определенных глубинах скачками. На этих же глубинах резко меняется и направление сейсмических лучей – происходит их преломление и даже частичное отражение (рис. ).

Рис. . Прохождение продольных (Р) и поперечных (S) волн через Землю. Поперечные волны не проходят через жидкое внешнее ядро, а у продольных есть «зона тени» в 350, так как в жидком ядре волны преломляются

(из работы Н.В.Короновскому, 2002)

Подобные изменения довольно четко наблюдаются на глубинах от 5 до 80 км, 2900 км (граница внешнего ядра Земли) и 5100 км (граница внутреннего ядра Земли). Это так называемые поверхности раздела I порядка. Первая из них нижняя граница земной коры именуется поверхностью мохоровичича («мохо») по имени югославского ученого, открывшего ее в 1909 г. при изучении сейсмограмм землетрясения на Балканах. Ниже границы земной коры находится мантия земного ядра. В ней в области верхней мантии выявлена (1926 г.) астеносфера – слой Гуттенберга. В нем происходит замедление скоростей поперечных волн, свидетельствующее о пластичном состоянии его.

На глубине 2900 км наблюдается особенно резкое преломление продольных волн, а поперечные затухают, что доказывает резкое изменение физических свойств на этой глубине (рис. а). Это граница мантии и внешнего ядра, которое является жидким. На это же указывают наблюдения за суточной «болтанкой» (нутацией) «земной оси». Суточная нутация отсутствовала бы в случае твердого ядра. Следующий скачек продольных и генерация поперечных волн происходит на глубине 5100 км и это отражает границу между жидким внешним и твердым внутренним ядрами Земли.

Рис. 1. Характер распространения сейсмических волн (а) через геосферы

Земли и изменение средней плотности (б) (по М.Б. Сергееву, 2000)

Плотность пород ниже границы «мохо» меняется примерно от 3 г/см3 до 5,5 г/см3 в мантии на границе с ядром, а затем скачкообразно от 9,9 г/см3 до 10,8 г/см3 в верхней мантии и затем до 12,5 г/см3 в центре Земли (рис. б).

Дата добавления: 2015-06-10; просмотров: 5135;