Основные черты режима рек. Большое разнообразие физико-географических условий Кавказа обусловливает в свою очередь значительное различие типов режима рек

Большое разнообразие физико-географических условий Кавказа обусловливает в свою очередь значительное различие типов режима рек. Наряду с этим нельзя не отметить и некоторой общности, заключающейся в том, что режим рек Кавказа в значительной мере определяется режимом таяния снега в горах и дождями ливневого характера, что придает гидрографу стоки большинства кавказских рек гребенчатый вид.

По водному режиму реки Кавказа можно разделить на следующие основные группы:

1. Реки степной части Северного Кавказа. Свое питание они получают почти исключительно за счет таяния снега. Режим их близок к рекам казахстанского типа. Он характеризуется высокой волной весеннего половодья и маловодным состоянием рек; некоторые реки пересыхают и превращаются в ряд разобщенных плесов.

2. Реки северных и южных склонов Большого Кавказа, а также большей части Малого Кавказа, бассейны которых расположены ниже линии вечных снегов. Они имеют смешанное питание - снеговое, дождевое и грунтовое, однако основную роль играют талые воды сезонных снегов. Режим этой группы рек соответствует рекам алтайского типа. Часть рек Северного Кавказа выделяется более резким паводочным режимом и относится к так называемому северокавказскому типу режима.

3. Реки высокогорной области Большого Кавказа, в питании которых основная роль принадлежит вечные снегам и ледникам; режим их в значительной мере определяется режимом таяния снега и ледников (тянь-шанский тип).

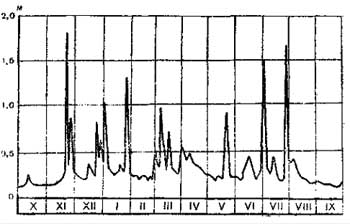

4. Реки Причерноморья, стекающие с южных склонов западной части Большого Кавказа, Сурамского и Аджаро-Имеретинского хребтов. В питании их основную роль играют воды от дождей; реки отличаются паводочным режимом в течение всего года. На рис. 101 показан ход уровня р. Вулан - одной из малых рек Причерноморья - за 1930/31 гидрологический год.

Рис. 101. График колебания уровня воды р. Вулана (одной из малых рек Причерноморья) за 1930-1931 гг.

Относительная водоносность рек Кавказа весьма различна и колеблется в больших пределах - от рек пересыхающих или с ничтожно малым стоком до очень обильных водой. Особенно высокой водностью отличаются реки Западной Грузии, где при обилии выпадающих осадков средние годовые модули стока достигают самых больших в СССР значений - до 75-100 л/сек км2. Таковы, например, pp. Чхалта (бассейн Кодори), имеющая средний годовой расход воды 46,5 м3/сек при площади водосборов 465 км2, и Накра (бассейн Ингури) со средним годовым расходом 10,5 м3/сек при площади водосбора в 132 км2.

Для того чтобы подчеркнуть столь большую водоносность рек Западной Грузии, достаточно вспомнить, что годовой модуль стока, равный 100 л/сек км2, может иметь место, даже при коэффициенте стока, близком к единице, только в районах, где годовая сумма осадков превышает 3000 мм. Сравнительно высокой водностью обладают также реки северных склонов Большого Кавказа - до 10-25 л/сек км2, а также Малого Кавказа - в среднем от 10 до 15 л/сек км2.

Вместе с тем на Кавказе встречаются крайне маловодные реки. К ним принадлежат прежде всего водотоки степного Предкавказья (Челбас, Ея, Егорлык, Калаус, Кума и др.), относительная водоносность которых составляет 0,5 л/сек км2 и менее. Очень малую водность имеют также реки засушливой Кура Араксинской низменности, где норма годового стока уменьшается до 0,5 л/сек км2.

Водоносность рек Кавказа, так же как и ряда других горных районов, находится в зависимости от высоты местности, г. е. обычно чем выше над уровнем моря расположен бассейн реки, тем больше относительная водоносность ее и наоборот.

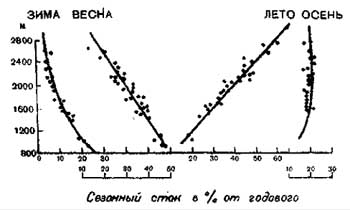

Б. Д. Зайков, изучая зависимости нормы стока от высоты бассейна для рек Кавказа, показал, что характер их более или менее четко прослеживается всюду, но количественно эти зависимости различны для склонов разной экспозиции. С изменением высоты бассейна меняется не только водность, но и другие стороны режима рек: устойчивость стока в году и многолетнем разрезе, внутригодовое распределение стока и т. д. (рис. 102).

Рис. 102. График связи между сезонным стоком и средней высотой бассейна (по Л. А. Владимирову).

Существенным, помимо высоты местности, является влияние экспозиции склонов. Склоны западной ориентировки более обильно увлажнены и реки их более водоносны, чем реки восточных склонов.

По ледовому режиму реки Кавказа относятся к следующим трем основным типам:

1. Реки с наличием ледостава, неустойчивого и сравнительно непродолжительного. К этому типу рек принадлежат Ея, Кагальник, Челбас, Егорлык, Кума и др. К нему же могут быть отнесены низовья Терека и Кубани. Ледостав наблюдается в среднем 2,5 месяца - со второй половины декабря до середины марта, причем на реках Западного Предкавказья ледостав более продолжительный и более устойчивый, чем на реках Восточного Предкавказья. В мягкие зимы продолжительность ледостава на Кубани v г. Краснодара составляет всего 5 дней, а низовья Терека совсем не замерзают.

2. Реки, на которых ледостава не бывает, но наблюдаются ледовые образования в виде заберегов и шуги. К этой группе принадлежит большинство рек Кавказа. Следует отметить, что иногда зимой в руслах рек образуется столь много внутриводного льда, что это отрицательно влияет на нормальную работу гидроэлектростанций, водозаборных сооружений и т. д. Обилие шуги объясняется условиями, благоприятствующими переохлаждению воды, а именно: отсутствие ледостава, интенсивное турбулентное перемешивание и др. Шуга может наблюдаться в период с ноября по апрель; продолжительность хода шуги колеблется в широких пределах - от нескольких дней до 60-70 дней.

3. Реки с отсутствием ледовых явлений. К их числу относятся реки Причерноморья (Колхидской низменности) и восточной части Кура-Араксинской низменности, с их мягким средиземноморским климатом.

При больших уклонах реки Кавказа отличаются исключительно большой эрозионной деятельностью, особенно в тех районах, где этому благоприятствуют геологические условия (мягкие, легко поддающиеся размыву горные породы). Большое количество переносимых реками наносов обусловливает значительную мутность их вод. В ряде районов Кавказа наблюдаются селевые явления, которые иногда носят катастрофический характер. Вследствие весьма пестрого геологического строения размеры и характер эрозии существенно различны для отдельных частей Кавказа.

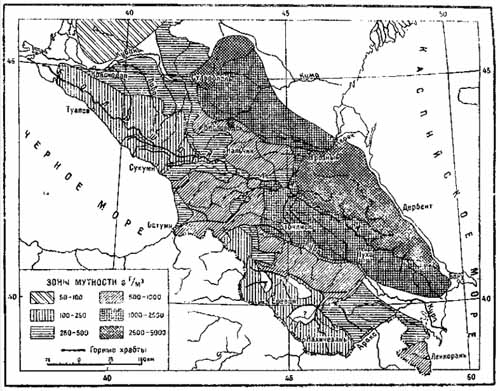

Если принять в качестве показателя эрозии среднюю годовую мутность речных вод, то в пределах Кавказа, по Г. И. Шамову. можно наметить три района (рис. 103), значительно отличающиеся друг от друга по характеру эрозионных процессов: 1) восточная часть Большого Кавказа, 2) центральная, высокогорная его часть и 3) Армянское нагорье. Реки восточной части Большого Кавказа - Терек, Сулак. Самур и их притоки - характеризуются исключительно высокой мутностью, колеблющейся от 2500 до 4000 г/м3, а в некоторых местах превышающей 5000 г/м3. Максимальная средняя годовая мутность, являющаяся наибольшей среди рек СССР, достигает здесь 11700 г/м3 (р. Аксай у с. Чогар-Отар) при максимальной средней месячной мутности 35000 г/м3. Единичная же мутность в период паводков достигает огромных значений - 80000-120000 г/м3 (p. Сунжа - приток Терека).

Рис. 103. Схематическая карта распределения средней мутности воды рек Кавказа. (по Г. В. Лопатину)

Столь высокая мутность рек восточной части Большого Кавказа объясняется наличием в бассейнах рек легко размываемых пород: глинистых сланцев, известняков, песчаников и глин. Усилению процессов денудации и речной эрозии способствуют здесь также бедность растительного покрова и резко выраженный континентальный климат.

Высокой мутностью отличаются также притоки Куры, протекающие по Кура-Араксинской низменности.

Наименьшей мутностью воды (порядка 50-150 г/л3) отличаются реки центральной высокогорной области Большого Кавказа, где развиты преимущественно кристаллические породы, и реки Армянского плато, сложенного гранитами, туфогенными толщами и известняковыми породами.

Реки остальной территории Кавказа характеризуются мутностью от 150 до 500 г/м3 (бассейн Кубани, реки Черноморского побережья, западная часть Армянского нагорья) и от 500 до 1000 г/л3 (верховья Кумы, Терека, Риони и др.).

В некоторых районах Кавказа наблюдаются селевые явления, которые иногда носят катастрофический характер. Чаще всего они имеют место на южных склонах Главного Кавказского хребта и особенно в бассейне Алазани.

Горные потоки Восточного Закавказья, в бассейнах которых чаще всего образуются сели, имеют следующие особенности (по М С. Гогошидзе):

1) малые водосборные бассейны;

2) небольшие длины; длина главного водотока до выхода к конусу выноса составляет менее 30 км;

3) крутые падения склонов бассейна (до 45° и более) и русла;

4) наличие в бассейне горных пород, легко размываемых и разрушаемых в результате выветривания;

5) внезапное нарастание расходов при ливневых осадках;

6) кратковременность прохождения селей - не более 3-4 часов;

7) вынос большого количества твердого материала, отлагающегося в нижнем течении в виде конуса выноса.

Различают три характерные области в бассейне селевого потока: верхнюю (водосбор), среднюю (гидрографическая сеть) и нижнюю (конус выноса).

Сель обладает огромной транспортирующей и подъемной способностью. Он переносит на значительные расстояния большие камни и глыбы, объемом в несколько кубических метров, а иногда и более 100 м3, что, например, имело место в 1936 г, на р. Киш-Чай (Восточное Закавказье).

Вот, например, как описывает Важнов сель, прошедший на р. Гедар в районе г. Еревана.

"25 мая 1946 г. на р. Гедар в районе г. Еревана прошел исключительный селевой паводок, превышающий по своим размерам все паводки, наблюдавшиеся за последние 30-40 лет. Наводнение началось в 20 ч. 30 м по местному времени и стремительной волной прокатилось по улицам централь ной и восточной частей Еревана.

Прорвав правобережные укрепительные валы, лавина камня и земли устремилась на кварталы города, сметая и разрушая все на своем пути. Там, где путь потоку преграждали здания, он начисто смывал их, или входя в здание с одной стороны, не изменив направления, выходил с противоположной, увлекая все содержимое домов.

Смытые на улицах автомашины, деревья и столбы вместе с базальтовыми глыбами устремлялись во дворы и часто застревали в подвалах домов Стальные рельсы и балки разрушенных мостов искривлялись самым причудливым образом; булыжный и асфальтовый настил мостовых сдирался и уносился течением.

В первые же минуты глубина потока достигла своей наибольшей величины и затем удерживалась в продолжение 2 часов почти без заметного понижения. Начиная с 22ч. 30м. вода резко спала, а к 24 ч. она вновь шла в основном по руслу Гедара.

Своей внезапностью и быстротой подъема волна вначале напоминала катящийся вал из воды и наносов, включая и огромные камни до 1-1,5 м в диаметре. По мере движения вдоль улиц волна разбивалась и распластывалась, отлагая камни и более мелкие наносы в затапливаемых улицах и дворах.

Общий объем вынесенного за время селя материала составил около 500 000 м3, что в процентном отношении к общему объему стока составляет около 28%, т. е. в среднем 380 кг на каждый кубический метр воды.

Паводок был вызван мощным ливневым дождем, выпавшим в этот день дважды: в середине дня и вечером. Дневной дождь с общей суммой осад ков до 20 мм не вызвал паводка в р. Гедар, так как, по-видимому, полностью пошел на напитывание почвы. Второй ливневой дождь, наблюдавшийся после 20 часов, выпал на почву, уже насыщенную предшествующим дождем. Он то и вызвал селевой паводок, приведя в движение насыщенный водой делювий.

Немалую роль в образовании селя сыграла и обстановка предшествующего периода. Летний период 1945 г. был сухим, что способствовало накоплению большой массы разрушенного материала в бассейне. Предшествующие селю март и апрель были дождливыми, вследствие чего аккумулирующая способность водосбора - способность удерживать дождевые воды в естественных водоемах и понижениях рельефа - была полностью погашена к моменту ливня 25 мая".

Помимо взвешенных наносов, реки Кавказа несут большое количество донных (влекомых) наносов, объем которых иногда превышает взвешенные наносы.

Русла рек Кавказа крайне неустойчивы. Мощные галечные отложения, заполняющие дно долины, среди которых прокладывает свое русло река в малую воду, при больших скоростях течения становятся легкоподвижными. Прохождение каждого паводка сопровождается деформацией русла, причем часто русло коренным образом меняет свои очертания в плане. В период прохождения особенно высоких паводков изменяются очертания не только русла, но в отдельных случаях и долины. Неустойчивость русел рек влечет за собой существенные затруднения при проектировании различного рода гидротехнических сооружений на реках и требует разработки специальных мероприятий, обеспечивающих устойчивость сооружений.

Озера

На территории Кавказа, по неполным данным, насчитывается свыше 2000 озер. Среди них находится одно из крупнейших высокогорных озер - Севан, а также большое число водоемов типа лиманов и лагун, расположенных на морских побережьях и в дельтах больших рек. Встречаются горные ледниковые, карстовые и вулканические озера. По химическому составу вод озера делятся на пресные, солоноватые и соленые. Засолоненные озера приурочены к морским побережьям и засушливым степям Северного Кавказа и Кура-Араксинской низменности.

На территории Северного Кавказа можно выделить следующие пять районов с более или менее значительным скоплением озер.

1. Приазовский озерный район, расположенный между устьями pp. Дона и Кубани, включая озера дельты Кубани; в общей сложности здесь насчитывается свыше 250 озер. Преобладают лиманы и лагуны, причем многие из них полностью утратили связь с морем. Большинство из них содержит пресную воду, но встречаются соленые и даже самосадочные. Самым большим является Ейский лиман, площадь которого достигает 244 км2; следует также отметить группу Бейсугских и Ахтарских лиманов. Среди широко разветвленной сети проток (ериков) дельты Кубани разбросаны многочисленные, преимущественно пресноводные водоемы - Ахтанизовский лиман (336 км2), Витязевский лиман (55 км2) и Кизилташский лиман (142 км2). Все они чрезвычайно мелководны, имеют илистое дно и содержат мутную воду.

2. Манычский озерный район, включающий большую группу мелководных и сильно засоленных озер, расположенных в Манычской впадине; часть из них в летнее время пересыхает или сильно зарастает камышом. Наибольшим водоемом является оз. Большой Маныч; оно простирается в длину на 80-90 км, а в ширину до 10 км. Средняя часть озера носит название Гудило. Озеро весной изменяет свои размеры, площадь его то увеличивается до 1400 км2, то сокращается летом, вследствие испарения воды, до 540 км2. Имеются сведения, что в исключительно засушливые годы оно полностью пересыхает. В настоящее время в долине Западного Маныча устроены два больших пресных водохранилища - Пролетарское и Веселовское, питающиеся водами Кубани, сбрасываемыми сюда по Невинномысскому каналу и реке Большому Егорлыку.

3. Озера Терско-Кумской полупустыни н дельты Терека. К этой группе принадлежат многочисленные мелкие (по площади и по глубине) бессточные блюдцеобразные озера, занимающие впадины местности. Наибольшими среди них являются озера Чайковское (15 км2) и Ак-Гель (10 км2). Большинство озер летом пересыхает и на дне их остается соленая корка. Озера дельты Терека представляют водоемы, образовавшиеся от разливов реки во время особенно высоких половодий.

4. Озера предгорного Дагестана представлены в основном группой соленых водоемов, расположенных в районе г. Махач-Кала (Большое и Малое Тюрали и др.).

5. Высокогорные озера Большого Кавказа. Это небольшие водоемы ледниково-моренного происхождения. Среди них встречаются также карстовые озера, отличающиеся исключительно большой глубиной. К ним принадлежат Голубые озера (Церик-Кень, Пахурей, Шерек-Яна и др.), глубина которых достигает 290 м. Но самым глубоким водоемом этой группы является оз. Кезеной-Ам, или Большое Форельное, глубиной 426 м.

Озера Закавказья. Крупнейшим озером Закавказья, а вместе с тем и всего Кавказа является большое высокогорное оз. Севан.

Оз. Севан (или Гокча), расположенное на территории Армянской ССР, является одним из крупнейших высокогорных озер мира - оно находится на 1916 м выше уровня моря. Площадь водной поверхности озера 1416 км2, а запас воды в нем составляет около 58,5 млрд. м3. Озеро состоит из двух основных частей, соединенных широким проливом: 1) Большого Севана площадью в 1032 км2 и наибольшей глубиной 50 м, 2) Малого Севана площадью 384 км2 и наибольшей глубиной 98 м. В Севан впадает значительное число малых рек, а вытекает р. Раздан (Занга - приток Аракса).

Вопрос о происхождении оз. Севан трудно разрешим и обсуждается в литературе более 100 лет. Одним из распространенных предположений является гипотеза о вулканическом происхождении его. В последнее время высказываются соображения (А. Т. Асланян) в пользу реликтового происхождения (остаток верхнеплиоценового моря).

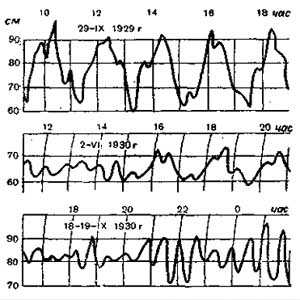

Наиболее низкий уровень воды в озере наблюдается в феврале-марте, наиболее высокий - в июле. Общая амплитуда колебания уровня невелика и в среднем составляет не более 40 см. Наблюдаются сейши с периодом в несколько минут; амплитуда их колебаний не превышает 50 см (рис. 104). В многолетнем разрезе наблюдаются циклические колебания, т. е. неправильное чередование многоводных и маловодных лет (рис. 105).

Летом температура воды на поверхности достигает 17-18°, а зимой, несмотря на морозы, не падает ниже 1,5-1,8°. Поэтому озеро не замерзает даже в суровые зимы. Ледовые явления отмечаются лишь в мелководных обособленных заливах.

С озером связана крупнейшая водохозяйственная проблема Закавказья - Севанская проблема. Для того чтобы понять ее сущность, рассмотрим современный водный баланс озера.

Результаты подсчета водного баланса таковы:

Приток в озеро - 770 млн. м3

Осадки, выпадающие на поверхность озера - 550

Итого поступает за год - 1320

Сток из озера по р. Раздан - 50

Фильтруется через берег в районе г. Севан - 60

Испаряется с водной поверхности озера - 1210

Итого расходуется за год - 1320

Таким образом, из каждых 13 м3, поступающих в оз. Севан, 12 м3 бесполезно испаряется и только 8% попадающей в озеро воды идет на сток р. Раздан и может быть использовано.

Рис. 104. Сейши на оз. Севан.

В условиях засушливой Араратской котловины, в которой расположено оз. Севан, вода представляет большую ценность и нужна для орошения садов, виноградников и технических культур. Каждый процент потерь влаги из озера на испарение означает, что свыше тысячи гектаров полезащитных земель не может быть орошено.

Сущность Севанской проблемы именно и сводится к уменьшению испарения путем сокращения испаряющей поверхности озера. Последнее может быть достигнуто в результате снижения его уровня не менее чем на 50 м, так как в этом случае полностью осушится площадь Большого Севана, наибольшая глубина которого равна 50 м. При таком понижении уровня уменьшатся потери на испарение и прекратится фильтрация из озера, поэтому водный балансового водоема, сильно уменьшенного по сравнению со старым Севаном, будет выглядеть так:

Приток воды в озеро - 810 млн. м3

Осадки, выпадающие на поверхность озера - 100

Итого поступает за год - 910

Испаряется с водной поверхности озера - 210

Сток из озера по р. Раздан - 710

Итого расходуется за год - 910

Как видно из приведенных данных, до снижения уровня сток р. Раздан составляет вместе с фильтрацией 110 млн. м3, а после снижения он увеличится до 710 млн. м3. Это равносильно созданию новой большой реки со средним годовым расходом воды в 20 м3/сек, что позволит дополнительно оросить до 60 тыс. га садов и виноградников.

Другой выгодной стороной Севанской проблемы явится увеличение фонда удобных земель, которые могут быть использованы для сельского хозяйства, в результате осушения значительной части Севана. Наконец, при спуске из озера воды ее энергия может быть использована каскадом гидроэлектростанций, построенных на участке р. Раздан с 1000-метровым падением. Снижение уровня озера уже началось. Оно будет осуществляться в течение примерно 50 лет. К настоящему времени уровень озера уже понизился на 2,5 м.

Осуществление Севанской проблемы выдвигает перед гидрологами ряд новых задач: выяснение условий формирования русел рек на осушающемся дне озера, разработка методов прогноза будущего термического и ледового режима водоема и т. д.

Малые озера Закавказья. Большое число озер расположено на высоком Ахалкалакском плато (1800-2000 м над уровнем моря), где почти все углубления заполнены водоемами. Наиболее значительными из этой группы являются: 1) оз. Тапа-равани (площадью 37 км2), расположенное в 13 км от г. Ахалкалаки, 2) оз. Туман-Гель (Сагамо), соединенное с оз. Тапара-вани одноименной рекой, 3) бессточное оз. Хозапин (площадь 26,6 км2), расположенное в южной части Армянского нагорья, на границе с Турцией; озера имеют небольшие глубины.

В Кура-Араксинской низменности, в районе интенсивного орошения, находится много мелких водоемов; большинство из них питается поверхностными паводочными водами Куры, а также водами, сбрасываемыми из оросительных систем.

Много озер расположено в районе нижнего течения Аракса; одни из них возникли в результате разливов Аракса и содержат пресную воду, другие представляют собой озерно-болотные водоемы. Наибольшим озером является Ax-Чала, образовавшееся в прошлом столетии от разлива Аракса.

В Ленкоранской низменности распространены лиманы-морцо, которые образовались в результате отчленения от моря, но потеряли с ним связь и потому содержат преимущественно пресную воду. В летнее время они сильно усыхают.

В районе возвышенности Алагез (на высоте 3000 м и более) находится много цирковых озер. Почти у самой вершины Алатеза (на высоте 3183 м) расположено небольшое озеро Кара-Гель (площадь 0,17 км2) вулканического происхождения.

Ряд озер встречается также на Черноморском побережье в Западной Грузии. Из них наи-большей известностью пользуется оз. Палеостоми (площадь 17 км2) - мелководная морская лагуна, расположенная в устье Риони, соединяющаяся рядом проток с Черным морем; соленость воды составляет около 13°/оо.

Из горных озер Западной Грузии большой популярностью среди туристов пользуется жи-вописное высокогорное плотинное оз. Б. Рица, расположенное в бассейне р. Геты (приток Бзыби) на высоте около 1000 м над уровнем моря.

В карстовой области Западной Грузии встречаются карстовые озера. Таковы, например, озера Харис-Твали в Шаорской котловине (на высоте 1105 м) и Эрцо и Кели (в бассейне Риони, на высоте 1685 и 2921 м над уровнем моря).

Дата добавления: 2015-06-27; просмотров: 1097;