КЛАССИФИКАЦИЯ СОСТОЯНИЯ

| R-Стадия | 5.60 | D/A Ratio : 0.33 | |

| А-Стадия | 9.47 | С/В Ratio : 4.13 | |

| В-Стадия | 1.58 | ||

| С-Стадия | 6.55 | Классификация : | |

| D-Стадия | 3.15 | В — Стадия метаболических нарушений |

Рис. 4.14. Вид документа после окончания расчетов.

Расчет дистанций до каждого из кластеров позволяет определить минимальную, которая и выносится в качестве заключения о конкретном состоянии.

Следует заметить, что информативность полученного заключения проявляется не в полной мере, поскольку анализ динамики процесса требует ориентации в четырехмерном пространстве, которое не является привычной категорией клинического мышления. Для облегчения восприятия четырехмерного пространства и для наглядной оценки динамики процесса была использована двухмерная интерпретация. С этой целью отношение расстояния до кластера С к расстоянию до кластера В откладывали по оси абсцисс, а отношение расстояния до кластера D к расстоянию до кластера А—в качестве второй из осей — оси ординат.

Выбор именно этих отношений не является случайным. В ходе патофизиологического анализа кластера С (кластер “легочно-сердечных нарушений”) было отмечено, что ведущими в формировании специфического образа этого кластера являются, вероятнее всего. нарушения вентиляционно-перфузионных взаимоотношений, что на фоне нарастающей гипоксии приводит и к развитию сердечной декомпенсации. В то же время в организме пострадавшего выраженность аэробных процессов еще достаточно велика, и это проявляется в значительном увеличении артерио-венозного градиента кислорода. низком парциальном давлении кислорода в венозной крови.

При соответствующем анализе кластера В (“метаболического дисбаланса”) было обращено внимание на резкое снижение потребления кислорода на фоне увеличения его парциального давления в венозной крови при сохраняющемся потоке, а также сужении артерио-венозного градиента кислорода. Все эти изменения отмечены на фоне увеличения отношения лактат/пируват. Это позволяет с большой степенью уверенности полагать, что для данного кластера основным признаком можно считать активацию процессов анаэробного метаболизма.

Введение в практику отношения расстояния до кластера С к расстоянию до кластера В позволит уже по его величине ориентировочно судить о взаимоотношении аэробного и анаэробного путей метаболизма.

Как следует из проведенного анализа кластера А (кластер гипердинамической реакции или “стрессового ответа”), в основе его патофизиологических проявлений лежит прежде всего нарушение системной регуляции сосудистого тонуса, что и вызывает резкое увеличение производительности сердца и. для компенсации, увеличение объема сосудистого русла. При изучении патофизиологических особенностей кластера D (“гиповолемические нарушения”) ведущим является снижение насосной функции сердца, компенсация которой обеспечивается значительным повышением сосудистого тонуса. В то же время ни в одном из этих кластеров не определяется повышения уровня анаэробного метаболизма. С другой стороны, это отношение связано функциональной зависимостью с развивающимся метаболическим дисбалансом, так как его диспропорциональность, по одной из гипотез. обусловлена в значительной степени дефектом утилизации ароматических аминокислот и синтезом “фальшивых нейротрансмиттеров” [34]. В соответствии с этим по отношению расстояния до кластера D к расстоянию до кластера А можно уже в общих чертах судить о состоянии сосудистого тонуса и насосной функции сердца.

Таким образом, дистанции от конкретного профиля пациента до всех патологических и контрольного профилей после их преобразовании выражаются в виде трех чисел: два отношения — D/A и С/В и расстояние до контрольной группы.

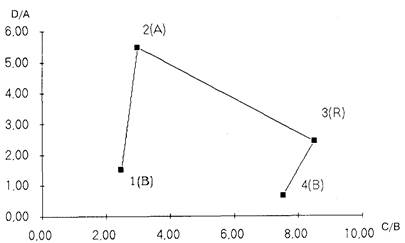

Получаемое графическое отображение динамики указанных показателей у больного в сопоставлении с имеющимися клиническими данными позволяет судить о нарастании тех или иных патологических процессов, а также определять в некоторой мере адекватность ответа организма пострадавшего на развитие патологического процесса. В качестве иллюстрации приводится график динамики одного из больных, вошедших в наше исследование (рис. 4.15). На представленном графике видно, что по оси абсцисс отложены значения отношения С/В, а по оси ординат соответствующие значения D/A. Динамика состояния больного определена в виде траектории — ломаной линии. соединяющей точки, в которых определялись показатели системы функционального компьютерного мониторинга и рассчитывались соответствующие значения отношений С/В и D/A. Рядом с точками забора указан последовательный номер пробы, а в скобках — типичный патофизиологический профиль, дистанция до которого была в момент данного исследования минимальной.

Рис. 4. 15. Схематическое отображение динамики опенки состояния по системе функционального компьютерного мониторинга у больного К.

Таким образом, в настоящей главе представлена методика разработки и патофизиологического обоснования типичных патологических профилей у пострадавших с тяжелой механической травмой, которые могут рассматриваться в качестве основных клинических образов течения постшокового периода. Их использование позволяет исследовать математически динамику состояния каждого конкретного пострадавшего в соответствии с его показателями в разработанной на этой основе системе функционального компьютерного мониторинга и оценить количественно и качественно выраженность патологических процессов.

В ходе дальнейшего изучения типовые кластеры (паттерны) А, В, С, D, идентифицированные по блоку исследований, относящихся к определенному периоду развития процесса у конкретною больного, нередко обозначаются как фазы А, В, С или D. Такое обозначение нам представляется корректным, поскольку под фазой понимается конкретный этап развития патологического процесса, выделенный на основе сопряженного анализа клинических признаков и патофизиологических механизмов.

РЕЗЮМЕ

В настоящей главе представлено теоретическое обоснование и подробно описана методика разработки системы функционального компьютерного мониторинга у пострадавших с тяжелой механической травмой. Ее использование позволяет в любой момент времени получить количественное и качественное описание состояния больного. ориентированное на один из патологических профилей.

В ходе разработки системы убедительно подтвердилось немаловажное обстоятельство: конкретная значимость получаемой в ходе компьютерного мониторинга информации значительно возрастает, если она (система) ориентирована на распознавание узлового патогенетического звена(в нашем случае — взаимоотношение анаэробного и аэробного путей утилизации и синтеза энергетических субстратов) патологического процесса — генерализованных воспалительных осложнений. Полагая, что развитие генерализованных воспалительных осложнений тяжелых механических повреждений (читай, экстремального состояния) происходит в результате цитокиновой агрессии, которую мы в настоящее время не можем отслеживать в режиме реального времени, была предпринята попытка разработать систему. характеризующую ранние следствия этой атаки — появление метаболических нарушений. Представляется важным связать воедино клинические проявление синдрома системной воспалительной реакции и те ранние изменения метаболизма, которые нам позволяет выявить система функционального компьютерного мониторинга. По нашим представлениям, это основное направление в ранней диагностике и профилактике развивающихся генерализованных осложнений и сепсиса после тяжелых механических травм. Этому и будет посвящена следующая глава настоящей монографии.

Дата добавления: 2015-03-09; просмотров: 844;