Состав объектов добычи и подготовки нефти и объемы автоматизации

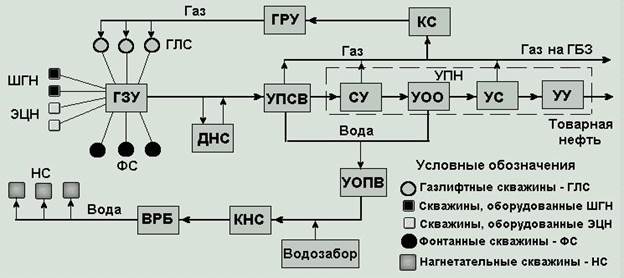

Технология добычи и подготовки нефти включает ряд разнородных производственных процессов. Основные объекты промысловой технологии и их взаимодействие представлены на рис. 1.

|

Рис. 1. Упрощенная структура объектов нефтегазодобычи.

Поднятая на поверхность различными способами (фонтанный, газлифтный, насосный) нефть от скважин по скважинным коллекторам направляется на групповую замерную установку (ГЗУ). Скважины поочередно подключаются к замерной установке для определения их дебита по жидкой и газовой фазам.

После замера нефть попадает в промысловый коллектор. Чтобы ее «протолкнуть» до центрального пункта сбора(ЦПС) или установки подготовки нефти(УПН), используют дожимные насосные станции (ДНС). Здесь из нефти частично отделяют газ и воду (в сепараторах и отстойниках), а затем с помощью насосов транспортируют до ЦПС или УПН.

Установки предварительного сброса пластовых вод (УПСВ) могут включать в свой состав отстойники и технологические резервуары, где нефть отстаивается, и из нее частично выделяются вода и газ.

Частично обезвоженная нефть попадает на УПН, в состав которых включены сепарационные установки (СУ), предназначенные для дегазации нефти, установки обезвоживания и обессоливания (УОО), установки стабилизации (УС) для выделения из нефти легких углеводородных фракций. Метан/этан/пропан/бутановые фракции имеют достаточно низкую температуру кипения и могут быть потеряны в процессе транспорта нефти по магистральным нефтепроводам.

Подготовленная (товарная) нефть направляется в товарный парк (резервуары), откуда ее насосами через узлы коммерческого учета готовой продукции (УУ) подают в магистральный нефтепровод.

Пластовая вода, выделенная из нефтяной эмульсии на установках предварительного сброса вод, установках подготовки нефти, поступает на установку очистки пластовых вод (УОПВ), после чего ее снова закачивают в пласт через водораспределительные блоки (ВРБ) и нагнетательные скважины с помощью кустовой насосной станции (КНС) для улучшения притока нефти к забоям эксплуатационных скважин.

Газ, выделенный на технологических аппаратах УПСВ и УПН, направляется на газобензиновый завод (ГБЗ). Часть этого газа подается компрессорной станцией (КС) на газораспределительную установку (ГРУ), а затем - в затрубное пространство нефтяных скважин, эксплуатируемых газлифтным методом.

1.1.1. Способы добычи нефти

Различают следующие добывающие (эксплуатационные) скважины:

- фонтанные- нефть поднимается на поверхность под действием внутрипластового давления;

- насосные:

- оборудованные штанговыми глубинными насосами(ШГН);

- оборудованные электроцентробежными насосами(ЭЦН);

- газлифтные - нефть поднимается на поверхность закачиваемым в

скважину газом.

· Фонтанный способ

Фонтанирование скважин обычно происходит на вновь открытых месторождениях нефти, когда запас пластовой энергии велик. Давление на забое скважин достаточно большое, чтобы преодолеть гидростатическое давление столба жидкости в скважине, противодавление на устье и давление, расходуемое на преодоление трения при движении жидкости вверх. Фонтанирование жидкости облегчается содержащимися в ней пузырьками газа, так как разгазирование нефти начинается уже в скважине на определенных глубинах.

Плотность столба ГЖС (газожидкостная смесь) в фонтанных трубах меньше, чем при подъеме негазированной нефти. Соответственно, гидростатическое давление столба ГЖС меньше и для ее подъема потребуется меньшее забойное давление РС.

Давление, при котором начинается разгазирование нефти, называется давлением насыщения - РНАС.

Фонтанирование возможно при РС > РНАС и при РС < РНАС.

В зависимости от геологических характеристик и особенностей продуктивного пласта применяются различные конструкции скважин. Обязательными элементами являются направление (5 – 15 м), кондуктор (100 – 500 м) и обсадная (эксплуатационная) колонна (до продуктивного горизонта). Эта простая конструкция может быть использована при глубинах скважин до 2000 м.

По целому ряду причин часто применяют более сложные конструкции.

Для подвески НКТ (насосно-компрессорные трубы), направления продукции скважин в замерные устройства, регулирования работы скважины, ее кратковременного закрытия на ремонт на устье фонтанной скважины устанавливается специальное оборудование – колонная головка, фонтанная арматура и манифольды.

Колонная головка предназначена для герметизации межтрубных пространств, подвески обсадных колонн и установки фонтанной арматуры.

Фонтанная арматура предназначена для направления продукции в выкидную линию на замерную установку, проведения технологических операций при эксплуатации и ремонте скважины, осуществления глубинных исследований, регулирования режима работы скважины.

Фонтанная арматура состоит из трубной головки (для подвеса фонтанных труб) и фонтанной елки. На выкидных линиях фонтанной арматуры устанавливаются штуцеры (регулируемые и нерегулируемые) для регулирования режима работы скважины.

Манифольд предназначен для обвязки фонтанной арматуры с трубопроводом. Применяются различные схемы обвязок в зависимости от местных условий и технологии эксплуатации.

· Эксплуатация скважин штанговыми глубинными насосами

Теоретическая суточная подача штангового плунжерного насоса определяется выражением QТ = 1440 F S n, где:

QТ - теоретическая суточная подача;

F – площадь сечения плунжера насоса;

S – действительный ход плунжера;

n – число ходов плунжера в минуту.

Действительная подача QД как правило меньше теоретической и определяется коэффициентом подачи h = QД / QТ (h ³ 0,6-0,65)

На коэффициент подачи влияют многие факторы, среди которых:

- влияние свободного газа - h1;

- уменьшение полезного хода плунжера - h2 (упругие деформации);

- уменьшение объема откачиваемой жидкости в результате ее

охлаждения на поверхности и дегазации - h3;

- утечки между цилиндром и плунжером, утечки в клапанах и т .п. - h4.

Таким образом, результирующий коэффициент подачи представляет собой произведение нескольких коэффициентов h = h1h2h3h4

Штанговая насосная установка состоит из наземного и подземного оборудования. К подземному оборудованию относятся:

- штанговый насос с всасывающим и нагнетательным клапанами;

- насосные штанги и трубы.

Наземное оборудование представляет собой станок-качалку, основными элементами которого являются электродвигатель, редуктор, кривошип, шатун, балансир, устьевая обвязка с сальником.

Нормальное функционирование глубинных штанговых насосных установок требует применения современных способов контроля работы как подземного, так и наземного оборудования и выявления различных неисправностей еще до наступления аварийных отказов ШГН.

Один из способов диагностики подземного и наземного оборудования – динамометрирование. Динамограммы дают важную информацию о работе установки в целом. Для получения динамограмм установка оборудуется специальными датчиками усилий и датчиками хода полированного штока.

По отклонению формы динамограммы от нормальной можно судить о различных дефектах работы глубинной насосной установки (попадание газа в насос, утечки в нагнетательном или всасывающем клапане, заклинивание и др.), а также об уменьшении полезного хода плунжера насоса по сравнению с ходом точки подвеса штанг из-за упругих деформаций штанг и труб.

Другой способ диагностики ШГН – ваттметрирование. Этот способ использует связь информационных признаков ваттметрограммы (зависимость потребляемой активной мощности от положения плунжера насоса) с теми или иными повреждениями ШГН (обрыв или проскальзывание ремней, разбаланс противовеса, перегрузка по току, неисправности в насосной системе и т.д.).

· Эксплуатация скважин погружными электроцентробежными

Дата добавления: 2015-03-20; просмотров: 4534;