ТЕЛО, ДУША И ПЕЙЗАЖ

С древних времен японцы, с одной стороны, наделенные литературным талантом, в особенности, в области лирики и баллад, тем не менее, не могли сравниться ни с соседним Китаем, ни с индийцами, ни тем более с греками в такой высокой сфере, как философская абстракция, почти всегда привязывая те или иные размышления к конкретной реальности и даже не пытаясь оторваться от реальной повседневности. Они не имели ни желания, ни возможности проводить абстрагирование или обобщение по греческому типу, хотя это не являлось признаком их неискоренимого материализма. Они любили и принимали каждую вещь, каждый конкретный осязаемый объект вокруг таким, какой он есть. Это своеобразная манера мышления не может быть названа иначе как «духовный натурализм», определение, примененное Унамуно при описании испанской (кастильской) души в своем очерке «Эль Греко».[1]

Если представить, что понятие «натурализм» естественно употреблялось в отношении материалистического видения мира, необходимо признать его противоречивость, так как натурализм не подразумевает просто любовь или уважение по отношению к Природе, хотя и не исключает их. Строго говоря, данное определение не имеет смысла без глубокой веры в то, что природа и дух не только совместимы друг с другом, но и в определенной степени имеют общую суть.[2]

Дух уже не является исключительным атрибутом человека, человек перестает быть единственным обладателем духа. Наши предки говорили «Тен-но Кокоро», Дух Неба, и «Чино Кокоро», Дух Земли. Они верили, что кокоро наделены не только икитоши икерумоно, все живые существа, но и все составляющие Природы, таких как горы, реки, травы и деревья, даже ветер, который дует или камень, лежащий на обочине.[3] Является ли это своего рода пантеизмом? Тем не менее, если категорически «систематизировать» это кажущееся фантастичным и детским представление как примитивный анимизм или пантеизм, мы тем самым закроем себе путь к его пониманию. В примерном переводе на испанский кокоро означает «сердце», «душа» или «дух».[4]

Однако, проблема заключается в том, что невозможно установить равенство между кокоро и

каким-либо из этих восточных понятий. Точный перевод этого слова и его понимание разумом действительно представляют трудность. Точнее сказать, оно находится за пределами понимания с позиций рационализма и логики. Естественно, что данное слово не является единственным в своем роде; наряду с ним существует множество слов, относящихся к сфере жизни и мышления японцев и заслуживающих сходной характеристики.[5]

Мы говорим «кокоро то карада», то есть, «душа и сердце», но, кроме того, говорим «те-но кокоро» или «тегокоро» – «кокоро руки (кисти)», «ашигокоро» – «кокоро ноги», «кигокоро» – «кокоро ки», то есть, духа, и так далее. Никто не воспримет всерьез утверждение, что рука или нога имеют свою собственную душу. В действительности, слово тегокоро обычно используется неотрывно от слова текаген, контроль над рукой, то есть, определенное искусство или ритм выполнения действий. Выражение основано на том, что если рука используется чисто механически и бесчувственно, выполнение тонкой работы невозможно. Отсюда фраза «добавить тегокоро» часто употребляется в смысле выполнения действий чутко, избегая слишком строго применения установленных правил и учитывая частные обстоятельства в каждом конкретном случае.

Однако при внимательном анализе слова можно заметить, что оно содержит куда более глубокий смысл, чем обсужденная нами метафора. Если развернутое, чуткое и живое движение руки (кисти) получает развитие, углубляется, оно превращается в нечто большее, чем просто хорошо тренированное действие, выполненное на хорошем техническом уровне. Рука уже не является простым инструментом, послушно и пассивно подчиняющимся воле мозга, но сам начинает действовать как независимое живое существо, не обязательно подчиняясь волевому контролю. Иногда она выполняет чудесные действия, намного превышающие возможности произвольных, сознательно-волевых движений. В этом случае сознание, в свою очередь, учится у руки. В конечном итоге, истинное движение руки не может происходить иначе. Пока рука работает, только выполняя приказы сознания, ее собственного полного освобождения не происходит. С этой точки зрения, полностью пробужденная и свободная рука уже не может рассматриваться как просто часть тела. Необходимо признать, что рука, являясь составной частью тела и материальным (или инструментальным) объектом, в то же время преодолевает это положение, превращаясь в нечто самостоятельное и цельное. Слово тегокоро можно рассматривать как меткое выражение, обозначающее такую «живую» руку.

Однако в процессе приведенного объяснения мы далеко не исчерпали всего смысла этого слова. На пике свободного движения и живой чуткости руки открывается ее тегокоро, дух, также включающий в себя понятия ума, чуткости и воли. Сама рука «знает» движения и даже чувства, ощущения, с которыми она столкнется. И конечно она переживает боль и радость. Получается, что предмет, до которого дотрагивается рука, также наделен своим кокоро. Когда кокоро руки и предмета сообщаются и приходят к взаимопониманию, рождается превосходное произведение. Когда рука хорошо знакома с кокоро предмета и, прекрасно зная его, подчиняется его истинному желанию или стремлению, тогда в первый раз происходит высвобождение истинной ее природы, до сей поры остававшейся сокрытой. Ремесленники и оружейники хорошо знали это и ревностно относились к своим инструментам и мечам, выказывая им истинную любовь и уважение, как если бы каждый из них был живым существом с отдельной собственной душой.[6]

Ранее мы не обращались к слову кигокоро. В действительности, ки и кигокоро часто употребляются неразрывно друг от друга. Например, мы говорим «ки (или кимочи) га кайоу», «ки сообщается»; точно так же «кокоро га кайоу» – «кокоро сообщается». Как уже было показано, посредством кокоро или ки устанавливается связь не только между людьми, но также и с другими животными, растениями, с неодушевленными объектами или даже с пейзажем или семейным кругом. Иногда получается, что кокоро одного индивида, «заражает» другого, проникая в него настолько, что такая ассимиляция может быть без труда воспринята третьим лицом. Так, объекты, которые люди привыкли иметь около себя в течение длительного времени, или дом, в котором они живут долгое время, в конечном итоге становятся похожими на хозяина. Кокоро Толедо овладел Эль Греко до такой степени и, в свою очередь, впитал от уроженца Крита столько, что мы уже не в состоянии разделить их. Это сразу почувствовали иностранные посетители, такие как Морис Баррэ или Р.М.Рильке. Унамуно также

неоднократно отмечал это переплетение между человеком и средой его обитания.[7] Подобно этому Ортега демонстрирует тонкое понимание того, что окружающая среда является неотъемлемой частью человеческого существования.[8]

Интеграция человека с пейзажем уходит вместе с деревнями, каждая из которых находилась на своем месте. Ходить по земле с той же уверенностью и доверием, как это делали наши предки, становится все труднее. Очеловечивание Природы ведет к обесчеловечиванию самого человека. Тело, душа и пейзаж остаются обнаженными и угасают. Отчуждение человека от своего пейзажа и те тяжелые потрясения, переживаемые последним, на сегодняшний день становятся серьезной проблемой, в то время как в древние времена контакт с некоторыми элементами природы составлял саму суть жизни человека.

Для древних японцев, таких как поэты Маньо, достаточно было созерцания конкретных вещей. Они без устали, с большой любовью и удивлением наблюдали (аказу нагаму) за всем вокруг, непроизвольно слагая свои ута, стихи, которые читались звонкими голосами, исходившими из девственно чистых душ.[9] Каждая незначительная вещь представлялась им огромным цельным миром. «Ростки тростника» (ашикаби) и «ростки папоротника» (савараби) открывали им облик Вселенной на этапе создания, зарождения и весеннего расцвета.

Точнее сказать, они ни в коем случае не были «символами» зарождения и расцвета, но сами являлись тем и другим. Их глаза были так же ясны и здоровы, как и у художников, оставивших рисунки в пещере Альтамира. Они постигали каждый предмет в его индивидуальной цельности, без труда и разом охватывая всю Вселенную.

Тысячелетие спустя, когда поэт Башо (1644-1694) придал значение тому, что необходимо «учиться у сосны своему, а у бамбука своему», без сомнения была предпринята попытка проникнуть в суть каждого объекта и посредством аскетического усилия обобщить аказу нагаму, отраженное в творчестве поэтов Маньо.

Озвучивание небольшого действия или конкретного объекта, как, например, «шум, производимый лягушкой, прыгающей в воду старого болота» или «тишина», усиливающаяся «треском цикад, заползающих в скалу» позволяет поэту создавать мир, полный воздуха и жизни, в котором царят глубокая тишина и мир, где наиболее ограниченное одновременно является бесконечным, сиюминутное – вечным, обыденное удивляет, а тривиальное становится священным. Открывается пейзаж, живой и знакомый, который существовал всегда, и в то же время совершенно новый, в зависимости от времени года, времени суток, типа растительности, температуры, цвета, освещения, влажности, отсутствия или наличия прямых солнечных лучей, состояния души и жизненного положения поэта (отдыхающего на берегу болота или бредущего по глубокому лесу).

В первом случае перед нами предстает вечер ранней осени. Небо покрыто облаками. Ветра нет. Воздух неподвижен. Кажется, время остановилось. Неожиданно выскакивает лягушка, прыгает в воду старого болота, производя при этом звук «плюх», вызывая расходящиеся волны на поверхности воды, и исчезает. И снова полная тишина. Но это уже не то, что прежде, жизнь начинает пробуждаться. Похоже, скоро начнет греметь гром, а потом пойдет дождь…

Во втором случае в разгаре лето. Скудные лучи солнца, пробивающиеся с высоты сквозь густую листву, падают на камень, покрытый влажным мхом рядом с тропинкой в горах. Возможно, поэт только что утолил жажду или умыл вспотевшее лицо водой из ключа, пробивающегося из скалы. Непрекращающийся стрекот цикад.…Однако, эти цикады лишь подчеркивают и странным образом усиливают тишину, царящую в лесу.… Будто эта огромная скала глотает их, всасывая в себя…

В каждом из рассмотренных случаев мы, так или иначе, присутствуем при моменте рождения, в тот миг, когда мир, новый и тысячелетний одновременно, раскрывается, обнаруживая таинственный смысл Жизни и Пространства, Ку (= Ничто).

Подписи к фотографиям раздела:

1. Му-Чьи. Ворон на сосне.

2. Башо. Хайга (стиль хайку).

3. Башо. Хайга

АЙКИДО В ИСПАНИИ

Будучи наследником искусства, созданного его гениальным отцом, учитель Кисшомару Уэшиба посвятил всю свою жизнь приспособлению айкидо к требованиям нашего времени с глубоким убеждением в абсолютности и неизменности ценностей, заключенных в этом искусстве. Его стараниями айкидо превратилось, прежде всего, в гуманитарную деятельность, то есть, в род деятельности, направленной на развитие человеческих ценностей в самом широком смысле этого слова, в которой могут принимать участие все желающие, независимо от пола и возраста.

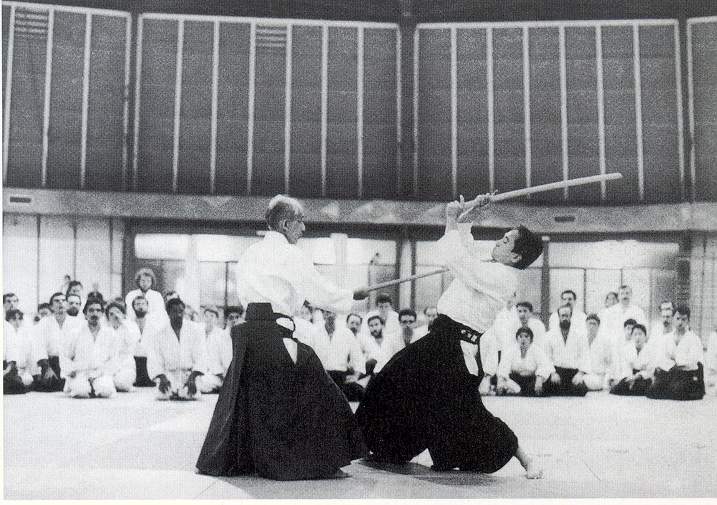

Учитель посетил Испанию трижды (в 1975, 1988 и 1992 годах). В 1994 году планировался его четвертый визит, который, как уже было сказано, к сожалению, не состоялся. Его выступления в 1988 году оказались последними.

Подписи к фотографиям раздела:

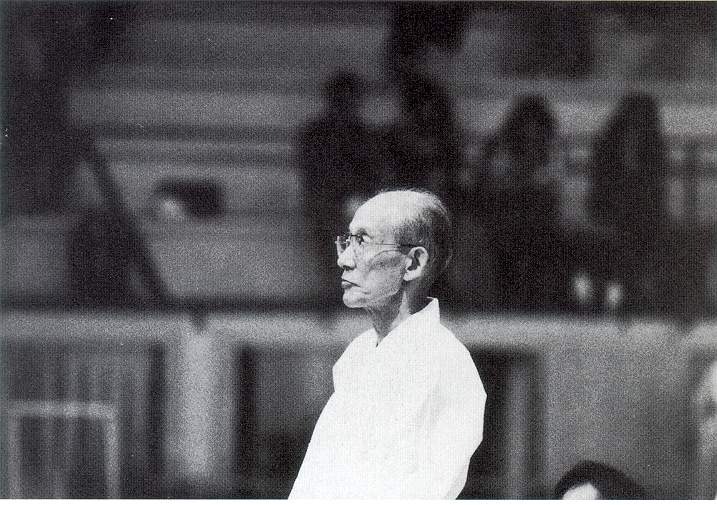

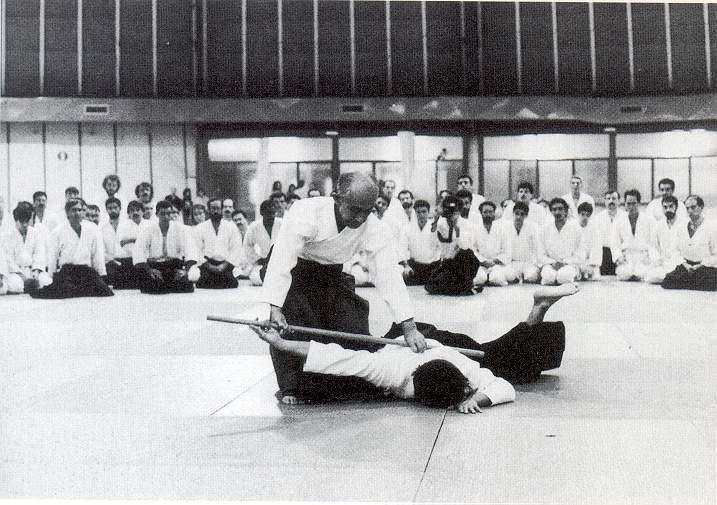

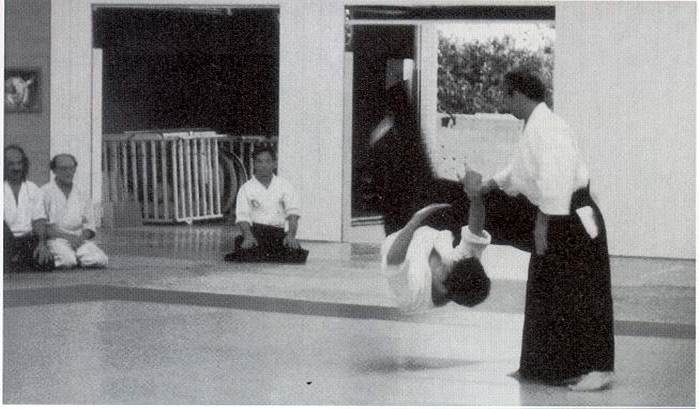

1. II Дошу Кисшомару Уэшиба. Мадрид, осень 1988 года.

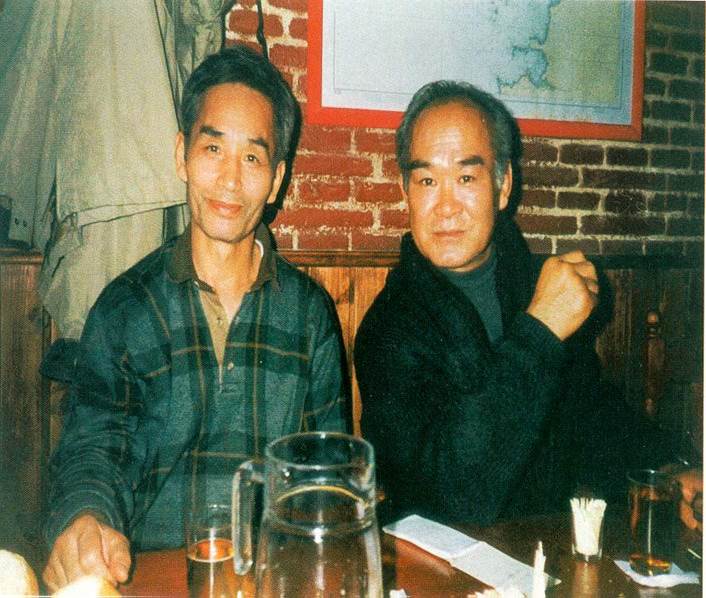

2. Дошу Кисшомару Уэшиба что-то объясняет автору.

3. Дошу Кисшомару Уэшиба приветствует собравшихся перед началом демонстрации.

4. Визит Высшего Совета по спорту с г-ном Эрминио Менендесом.

5. Визит в Толедо с г-ном Луисом Мартинесом Кабальеро, 1988 год.

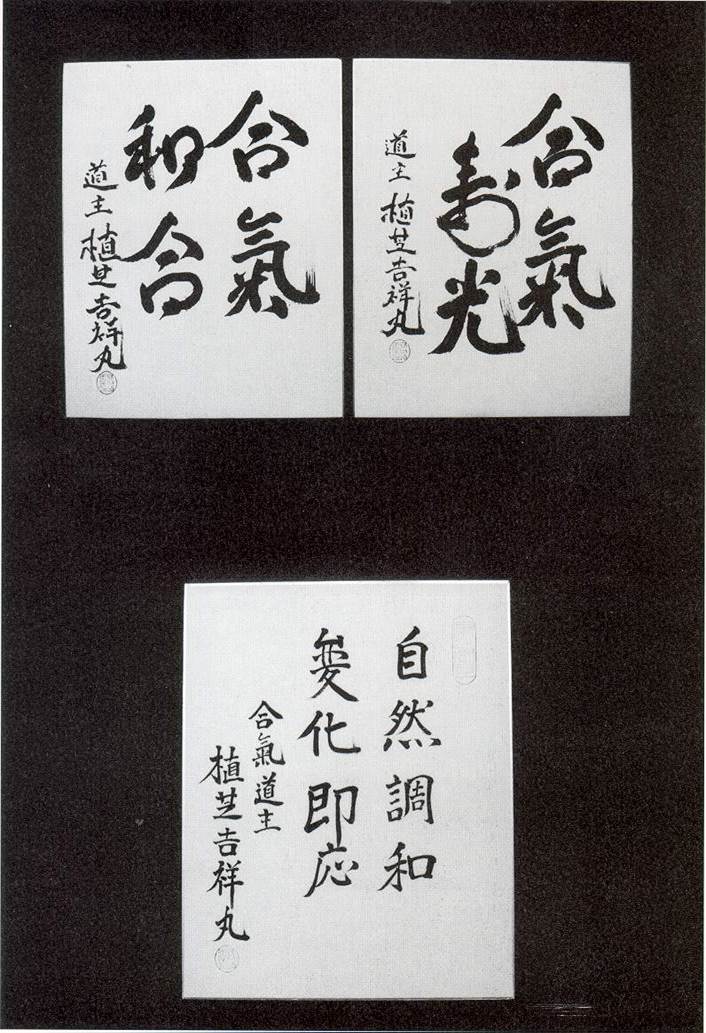

6. Каллиграфические произведения Дошу Кисшомару Уэшиба.

7. Перед началом выступления в Университете после присвоения звания Почетного Доктора наук. Политехнический Университет Валенсии, осень 1988 года.

8. Студенческий городок Политехнического Университета Валенсии.

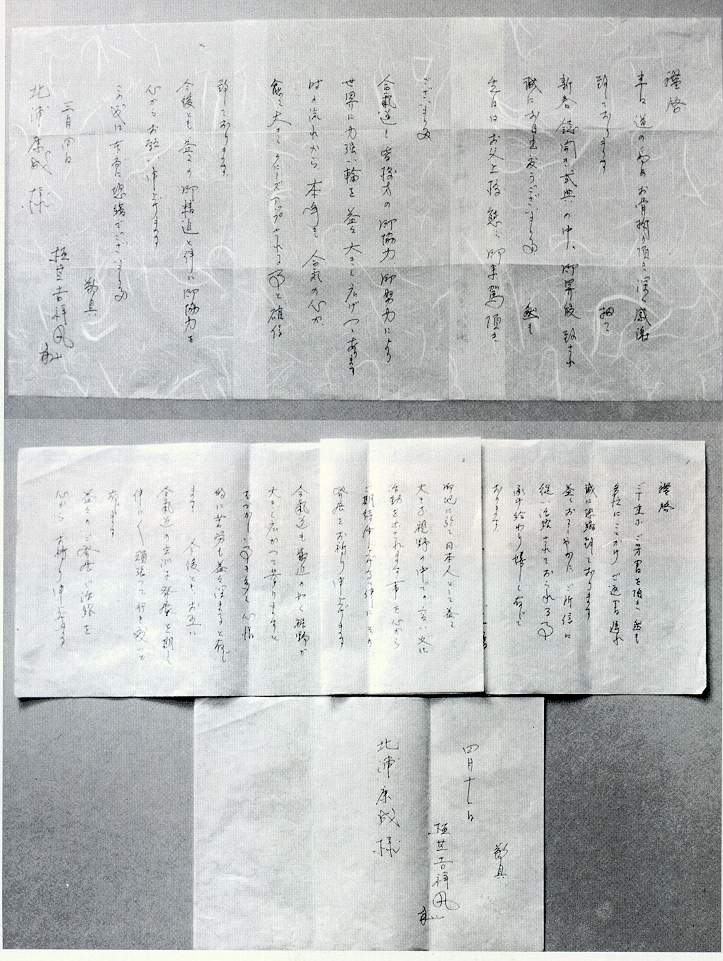

9. Некоторые из писем, присланные автору Дошу Кисшомару Уэшиба; согласно штампам гашения, одно датировано 4 марта 1990 года, другое – 11 апреля 1992 года.

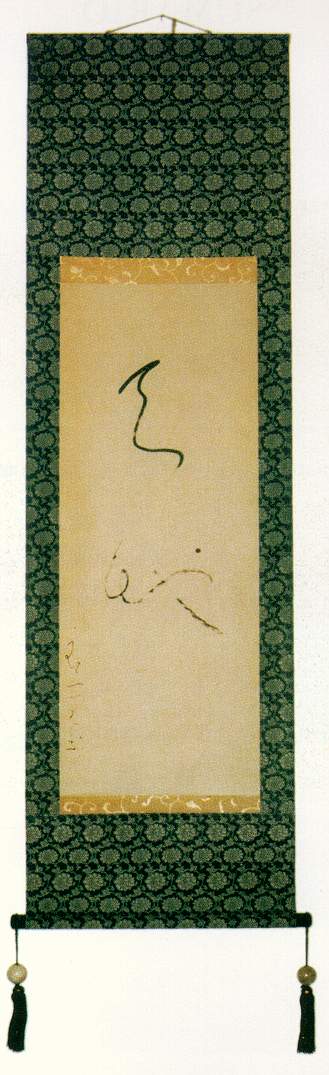

10. Какедзику «Айкидо», произведение кисти Дошу Кисшомару Уэшиба.

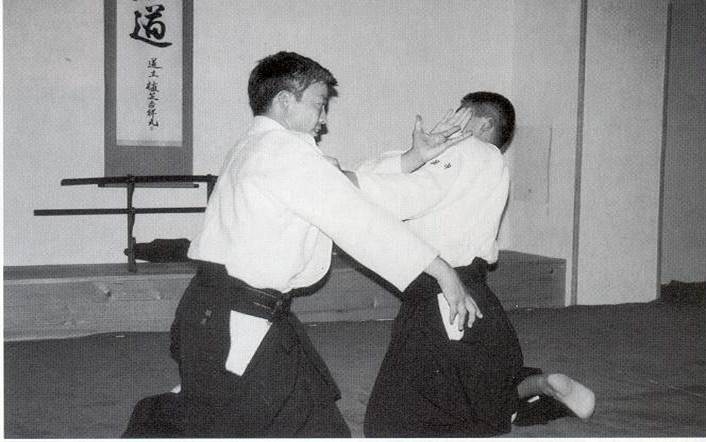

11. III Дошу Моритэру Уэшиба. Мадрид, осень 1993 года.

12. Мадрид, осень 1993 года.

13. Матаро (Барселона), осень 1995 года.

14. Леганес (Мадрид), осень 1998 года.

15. О-Сэнсей в сопровождении группы инструкторов и автором (во втором ряду слева).

16. Чиба К.Шихан и автор, осень 1998 года.

17. Каллиграфическое произведение «Небо и Земля», Рьокан.

* Во время последнего посещения сада в конце восьмидесятых годов я испытал глубокое разочарование: столетние камешки, вместо того, чтобы быть уложенными на место после мытья, были заменены новыми, изготовленными при помощи дробильной машины!

* белый край

[1] «Эль Греко», Полное собрание сочинений, VII, Эсселисер, Мадрид, 1967, стр.751-757. Очерк был опубликован сначала на итальянском в Rassengad’Arte, Милан, в апреле 1914 (стр.75-85). В статье Унамуно Эль Греко назван «свидетелем… нашего духовного натурализма ». См. мою работу «Унамуно и Эль Греко», Журнал эстетических мыслей, №137, Мадрид, стр.41-62.

[2] В статье «Эль Греко» Унамуно утверждает, что дух «материален» (стр.751) и что «духовное внимает естественному, а природа духу» (стр.753). Он также считает, что Эль Греко «сумел увековечить мгновенное» и таким образом познал «вечность природную и вечность духовную» волнующегося потока жизни (стр.756). Кроме того, в Прологе, написанном в1911 году для испанского варианта «Эстетики» Б.Гросе, Унамуно отличается от возвышенного неаполитанского эстета, замечая, что « …само впечатление принадлежит как природе, так и духу, так как последний является частью той же природы – не причащается ли он таким образом к красоте, не прекрасна ли сама природа?» (стр.15-16, выделение курсивом принадлежит автору данной работы). С другой стороны Китаро Нишида (1870-1945) в своем первом философском произведении «Зен-но кенкью» (Изучение добра) утверждает, что «как то, что мы называем природой, так и дух являются одной и той же единственной реальностью и кажутся различными в зависимости от точки зрения».

[3] Видимо, будет уместно упомянуть здесь необычную фразу из книги Унамуно «О трагическом смысле жизни»: «Не странно ли, что все имеет душу, и эта душа просит освобождения?». «О, земли Альвара Гонсалес/ в забытом сердце Испании / бедные, грустные земли / печальны их душ стенания!», - поет наш поэт Антонио Мачадо («Поля Кастилии»). Печаль полей – их ли эта печаль или нас, их созерцающих? Неужели они страдают?» (Аустраль, 12 издание, стр.180).

[4] Согласно данным словаря, кокоро есть духовное единение с понятиями чи, дзё и и, то есть, ум, чувство и воля. На самом деле, получается, что в нашем кокоро важность дзё заметно преобладает на другими аспектами. Есть смысл в том, что в целом в Японии литературные произведения имеют боле высокий уровень, чем философские, и что на литературной арене лирическая поэзия имеет большую важность, чем эпическая, а очерки и дневники из сентиментальной жизни, по большей части женской, превалируют над произведениями с холодной и реалистичной манерой изложения. Кроме того, существует достаточная причина для расцвета в нашей культурной среде такого жанра как кьютей ньобо бунгаку, литература придворных дам. Японское кокоро есть ничто иное, как дзё или нагасегокоро, чувство. Так, Монзаемон Чикаматсу (1653-1724), наш великий драматург, смог превратить свою внешне бессмысленную фразу в девиз, известный не меньше чем «жизнь есть сон» Кальдерона: «хитова насакено кокороно хана», что означает «человек есть цветок чувствительного сердца». Таким образом, можно даже сказать, что мышление или медитация в Японии насквозь пропитаны дзё. Понятия «чувствовать» и «думать» приравниваются друг к другу. Следовательно, нет необходимости повторять, что, согласно Унамуно, дух является «по большей части нерациональным или сентиментальным».

[5] С описанной точки зрения ни один язык не поддается точному переводу, точнее сказать, замещению другим языком, так как язык представляет собой «совокупность опыта народа и осадок его размышлений; в тихих уголках его метафор (составляющих подавляющее большинство словарных конструкций) таятся следы коллективного духа народа, подобно тому, как в геологических пластах отпечатываются процессы жизни живой природы» (Аустраль, 6 издание, стр.42). Кроме того, «платонизм это греческий язык, который на котором обсуждается Платон, его древние метафоры» (О чувстве, сб. цитат, стр.227). Без сомнения, это являлось причиной, побудившей Унамуно прочитать Киркегарда на датском.

[6] Восточные фантазии? Однако Унамуно не только соглашается с этой идеей, но и развивает ее еще дальше, почти до конца: «идея о том, что наши клетки обладают своего рода сознанием не более абсурдна, чем множество идей, содержащихся в официально признанных теориях …» (О чувстве, сб. цитат, стр.115). И далее на следующей странице: «Каждый миг в нас рождаются и умирают темные сознания, элементарные души и их умирание и рождение и составляет нашу жизнь». Эта мысль принимает серьезный смысл и перестает быть простой поэтической выдумкой – или продолжает оставаться ею в самом чистом понимании, когда говорится: «Единственно реально то, что чувствует, страдает, сочувствует, любит и обожает – это сознание; сознание единственно вещественно» (стр.120). Это выражение «вещественно» блестяще типично для Унамуно. И далее в той же книге: «Мы верим, что в глубинах нашего собственного тела, в животных, растениях, скалах – во всем живом, во всей Вселенной существует дух, который борется за самопознание, само осознание, за бытие, ибо бытие есть познание себя, за возможность быть чистым духом…» (стр.160).

[7] Например, в той же книге «О чувстве» он признается: «Сотни раз прогуливаясь по лесу и чувствуя близость с каменными дубами, которые тайно давали понять мне, что знают о моем присутствии, я ощущал, что Природа это общество» (стр.117). Это напоминает нам блестящие строки Бодлера. И далее: «И разве кастильская земля не является продолжением души народа ее населяющего?» (Полное собрание сочинений, VII, стр.767). То есть, для Унамуно пейзаж является творением человека его населяющего. В то же время, «все мы являемся сгустком среды, в которой обитаем»; таким образом., пейзаж формирует или создает живущего на нем. «Разве не отражается местность в людях, ее населяющих, - спрашивает Унамуно. - Окружающий пейзаж отражается в душе человека как на сетчатке глаза» (последняя фраза цитирована по Лаин Ентрагло (книга «Поколение-88»)).

В статье «Эль Греко» Унамуно оценил, что художник, «лучший из всех», достиг «слияния» своего духа с печальным и торжественным духом Кастилии, с ее пейзажами и людьми, их населяющими.

[8] «И чем более глубоким и личным будет для нас то дело, которым мы занимаемся, тем более оно касается той – и только той – части мира, которая находится перед нами. Иногда мы встречаемся с полным крахом, провалом, иногда с тревогами и упрямством. Во французском языке существует слово «dйpaysй», очень тонко отражающее описываемые обстоятельства. Мы «депейзажированы», мы теряем контакт с нашим пейзажем. Однако волнение ощущается не снаружи, а внутри нас. Будучи лишенными, второй половины своего существа, мы чувствуем боль от такой ампутации в оставшейся половине» («Смерть и возрождение», заметки. Аустраль, 10 издание, стр.74-75).

[9] Слово нагаму имеет три основных значения, каждое из которых обозначается отдельным китайским иероглифом; в современном японском языке сохранилось только одно значение: «смотреть». Согласно данным словаря Кодзиен, данное слово означает: 1) продлевать, глубоко дышать, вздыхать; 2) смотреть, фиксировать взгляд, направлять взгляд; 3) протяжно напевать, декламировать, создавать поэмы. Буквенная запись убила слово, большую его часть, однако, перед тем как превратиться в написанное слово, элемент культуры, то есть, в то время, когда оно еще было живым и обитало только в живом храме или летало в колышущемся воздухе, все эти понятия составляли единое целое.

Дата добавления: 2014-12-16; просмотров: 987;