Принципы исследования систем управления

Принципы рассматриваются как исходные положения теории, руководящая идея, начальная фаза систематизации знаний, а также как содержательное обобщение, основанное на анализе фактов, при этом факты в свою очередь служат постоянной проверкой правильности уже установленных принципов. В теории управления под принципом понимается и основное правило организации управления. Примером тому могут быть знаменитые принципы А. Файоля и Э. Деминга.

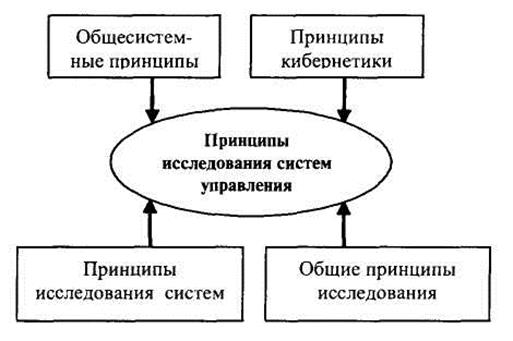

К ключевым принципам построения методологии и инструментария исследования систем управления следует отнести четыре группы принципов (рисунок 2.1):

1) общесистемные принципы,выстраивающие логику построения конфигурации системы, а также логику отношений и связей между элементами системы и системы с внешней средой;

Рисунок 2.1 - Систематизация принципов исследования

систем управления

2) общие принципы исследования,служащие основами познавательного процесса. К ним относятся объективность как адекватное отображение объекта исследования, воспроизводимость (повторение), доказательность (верификация) и точность;

3) принципы исследования систем,характеризующие систему как структурированный информационный фрагмент некоторой реальности, определяющий пространство ее познания;

4) принципы кибернетики,отражающие фундаментальные основы

изучения целенаправленного поведения системы, независимо от объекта его приложения.

Основные общесистемные принципы — это целостность, структурность, взаимозависимость системы и среды, иерархичность, управляемость, коммуникационность, единство анализа и синтеза, множественность описания каждой системы.

Целостность — принципиальная несводимость свойств системы к сумме свойств составляющих ее элементов, а именно:

1) свойство системы как целого не является суммой свойств элементов;

2) свойство системы зависит от свойств и взаимовлияния элементов в процессе функционирования системы;

3) элементы, объединенные в систему, могут терять ряд свойств,

присущих им вне системы;

4) свойство целостности связано с целью, для которой создается

система.

Структурность — возможность описания системы через установление ее структуры посредством отображения совокупности элементов и связей, действующих между ними. При этом поведение системы зависит не столько от поведения отдельных элементов, сколько от свойств ее структуры.

Взаимозависимость системы и среды — одно из условий существования системы. Система формирует и проявляет свои свойства в процессе взаимодействия со средой, являясь при этом ведущим активным объектом. Открытость системы, сращивание со средой наглядно проявляются в биологических, экологических, экономических, социальных, политических и других системах. И если не осуществлено конфигурирование системы, т.е. не выделена граница между средой и специальным образованием, то понятие системы распространяется на всю среду.

Иерархичность — структурная организация сложных систем, состоящая в разбиении (декомпозиции) системы на страты (уровни) и упорядочении взаимоотношений (взаимодействия) — от высшего уровня к низшему. Иерархичность, или иерархическая упорядоченность, — один из первых принципов построения сложных систем, подразумевающий подготовку системы к целенаправленной деятельности, к управлению.

В системах, наделенных иерархической структурой, происходит децентрализация управления. Подсистемы или элементы нижнего уровня получают в свое распоряжение право принятия решений и неизбежно приобретают цель и определенную автономность относительно друг друга. Разрастание иерархической структуры представляет собой небесконечный процесс и по той причине, что в системе назревают противоречия между частным и целым. Этим обусловливаются постоянные проблемы установления оптимальной меры централизации и децентрализации и оптимального распределения функций и задач между иерархическими уровнями системы.

Управляемость — это способность системы для достижения поставленной цели направлять (планировать, организовывать, регулировать и контролировать) на основе познания и использования объективных закономерностей свое развитие, своевременно вскрывать противоречия и разрешать их, преодолевать негативные внутренние и внешние возмущения, осуществлять подготовку и принятие решений. В работе [60] отмечается, что управляемость системы по своей содержательности сходна с понятием достижимости: обе характеризуют возможность выполнения задачи управления — достижения цели.

Коммуникационность. Организационная система не изолирована от других систем, а связана множеством информационных каналов сосредой, представляющей собой сложное и неоднородное образование. При выделении объекта из среды идентифицируются его связи, им придается ориентированность, частота обмена «сигналами», сила их воздействия и др. Получение и обработка информации о состоянии среды — сложная исследовательская задача. Коммуникация необходима и для осуществления связи между структурными единицами организации, чем достигается ее целостность как системы.

Единство анализа и синтеза — принцип, лежащий в основе процесса познания любого объекта реальности; он подразумевает неразрывность анализа и синтеза в процессе мыслительной деятельности. Анализ формирует исходные знания для исследования и предполагает расчленение объекта, системы, явления на составные части, каждая из которых изучается отдельно. Синтез противоположен анализу, но неразрывно связан с ним. Синтез — это соединение, интеграция различных элементов, сторон предмета в единое целое, в систему.

Множественность описания каждой системы. В силу принципиальной сложности каждой системы ее адекватное познание требует построения множества различных моделей, каждая из которых описывает лишь определенный аспект системы.

Принципы исследования систем основываются на принципах общей теории систем. К ним относятся: структурирование, системность, идентификация, абстракция, формализация.

Структурирование представляет собой расчленение системы на «элементарные» (структурообразующие) единицы (элементы, объекты) и установление между ними отношений, подтверждающих целостность системы. Подходы к структурированию системы весьма разнообразны и определяются признаком, выбранным исследователем для группирования однородных и распознавания различающихся между собой объектов. В качестве признака могут быть использованы: вид функциональной деятельности, уровни и циклы управления, виды функций и процессов управления и др. Полученная при этом некоторая структура отображает относительно устойчивый аспект системы и может рассматриваться как ее структурная модель.

Системность — это исследование объекта с двух взаимосвязанных позиций. Первая позиция заключается в том, что исследуемый объект рассматривается как система; вторая позиция определяет окружение системы как внешнюю среду, представляющую собой сложную систему. Между системой и внешней средой действуют двусторонние связи, наполненные сигналами. В основу принципа системности положены  взаимозависимость системы и среды и единство анализа и синтеза. При исследовании внутренней среды организации системность проявляется в синтезе структурных и функциональных элементов, параметров и факторов, определяющих эффективность ее функционирования.

взаимозависимость системы и среды и единство анализа и синтеза. При исследовании внутренней среды организации системность проявляется в синтезе структурных и функциональных элементов, параметров и факторов, определяющих эффективность ее функционирования.

Идентификация (отождествление) — определение тождественности всей системы или ее элемента принятому аналогу или замещение реального объекта формальным объектом, его моделью. Под идентификацией понимается и установление конкретного воздействия факторов на систему. В кибернетике идентификация объектов управления — выбор класса математической модели, критерия соответствия модели и объекта, а также построение модели по реализации его входных и выходных сигналов.

Широкое применение принципа идентификации в управлении связано с возрастающим использованием научного менеджмента, развивающего аналитический стиль управления.

Согласно принципу множественности описания каждой системы, модель изучаемой реальности служит основным инструментом исследования. Любая модель — это абстракция реальной системы.

Абстракция — это формирование образа реальности посредством отвлечения и пополнения. Отвлечение упрощает, а пополнение усложняет образ реальности. В качестве инструмента упрощения или пополнения в модели выступают идентификация и структурирование, которые предшествуют абстракции.

Формализация — это отображение образа реальности с использованием формальных языков, а именно языка математики, логики, семиотики, что позволяет освободиться от обращения к интуитивным представлениям и перейти к более строгим выводам, утверждениям. Результаты формализации — это прежде всего математические, имитационные, семиотические модели изучаемой реальности, а также различного вида алгоритмы, искусственные научные языки и др.

К общим принципам кибернетики как науки о единстве процессов управления, независимо от объекта их приложения, относят: обратную связь, черный ящик, внешнее дополнение, преобразование информации, целенаправленность управления и эквифинальность.

Обратная связь — поток информации, поступающий после измерения результатов функционирования системы или ее части в систему управления для выработки воздействия на алгоритм управления;

«Черный ящик» — система (объект), в которой внешнему наблюдателю доступны лишь входные и выходные параметры, а внутреннее устройство и протекающие в ней процессы, по «причине недоступности для изучения или в связи с абстрагированием, не являются предметом исследований»;

Внешнее дополнение — включение «черного ящика» в цепь управления в условиях, когда используемый язык формализации недостаточен для описания реальной ситуации системы и этот недостаток устраняется путем процедуры внешнего дополнения;

Преобразование информации — система рассматривается как «машина для переработки информации» с целью ее упорядочения, снижения неопределенности и разнообразия, и это делает поведение системы предсказуемым;

Целенаправленность управления — «управление — неотъемлемое свойство любой системы», а система «является организмом, обладающим своей собственной целью и своим собственным единством»;

Эквифинальность — существование конечного неупорядоченного множества путей перехода системы из различных начальных состояний в финальное состояние, т.е. переход системы из начальных состояний в финальное задан не единственным образом.

Дадим краткое пояснение изложенным принципам. Обратная связь в кибернетике, в отличие от ее общесистемного представления, включает только поток информации с результатами измерения выходного потока системы и именуется информационной обратной связью. Основная идея обратной связи состоит в мониторинге выходной информации и динамическом анализе результатов поведения системы относительно заданной планом траектории ее функционирования. При выявлении отклонений и в зависимости от их существенности происходит выработка управляющих воздействий. Вводом обратной связи создается замкнутый контур управления.

В кибернетике выделяют отрицательную и положительную обратную связь. Если под действием обратной связи первоначальное отклонение результирующего (выходного) параметра или показателя, вы-  званное возмущающим воздействием, уменьшается, то говорят, что имеет место отрицательная обратная связь, в противном случае — положительная. Положительная обратная связь образуется из однополюсных (только положительных или только отрицательных) параметрических отклонений. Они накапливаются и приводят к потерям устойчивой работы системы в целом. Отрицательная обратная связь, представленная как чередование положительных и отрицательных параметрических отклонений, настраивает управление на стабилизацию функционированиясистемы относительно заданной траектории ее развития. Механизм обратной связи делает систему самонастраивающейся, т.е. обладающей способностью к компенсации параметрических возмущений, и повышает степень ее внутренней организованности.

званное возмущающим воздействием, уменьшается, то говорят, что имеет место отрицательная обратная связь, в противном случае — положительная. Положительная обратная связь образуется из однополюсных (только положительных или только отрицательных) параметрических отклонений. Они накапливаются и приводят к потерям устойчивой работы системы в целом. Отрицательная обратная связь, представленная как чередование положительных и отрицательных параметрических отклонений, настраивает управление на стабилизацию функционированиясистемы относительно заданной траектории ее развития. Механизм обратной связи делает систему самонастраивающейся, т.е. обладающей способностью к компенсации параметрических возмущений, и повышает степень ее внутренней организованности.

Особый случай — гомеостатические обратные связи, которые сводят внешнее воздействие к нулю; свойство системы оставаться без изменения в потоке событий называют инвариантностью. В управлении организациями обратные связи рассматриваются и как усиливающие, и как уравновешивающие. Усиливающие связи могут быть как двигателями роста, так и порождать ускорение спада организации. Уравновешивающую (или стабилизирующую) обратную связь мы находим везде, где существует поведение, ориентированное на достижение цели. Тогда отрицательная обратная связь есть уравновешивающая, а положительная — усиливающая.

Введение принципа «черного ящика» — это возможность изучать сложные системы, используя зависимость между входными ресурсами и выходными результатами ее деятельности, не рассматривая механизм преобразования ресурсов. Следует отметить важную особенность данного принципа. Как бы детально ни изучалось поведение объекта, представленного в виде «черного ящика», получить однозначное заключение о его внутреннем потенциале не удается. Это связано с тем, что одним и тем же поведением характеризуются разные, подобные исходному объекты. Подход, основанный на принципе «черного ящика», получил распространение при экспериментальных исследованиях систем, когда больший интерес представляет поведение системы, а не ее строение.

Принцип внешнего дополнения — практический метод преодоления неполноты формальных языков (теорема Геделя). Этот принцип сводится к тому, что любой язык управления в конечном счете недостаточен для выполнения поставленных перед ним задач, но этот не  достаток может быть устранен благодаря включению «черного ящика» в цепь управления. Например, разработка плана производства на основе математических моделей всегда требует определенного дополнения за счет «управления извне» для адаптации (корректирования) модельных расчетов к неформализуемым условиям функционирования или в связи с изменениями некоторых из них под воздействием внешней среды. Элемент «управление извне» встраивается в цепь выработки решений как «черный ящик», так как и он не поддается точному определению.

достаток может быть устранен благодаря включению «черного ящика» в цепь управления. Например, разработка плана производства на основе математических моделей всегда требует определенного дополнения за счет «управления извне» для адаптации (корректирования) модельных расчетов к неформализуемым условиям функционирования или в связи с изменениями некоторых из них под воздействием внешней среды. Элемент «управление извне» встраивается в цепь выработки решений как «черный ящик», так как и он не поддается точному определению.

Принцип эквифинальности свидетельствует о том, что управление связано с наличием нескольких конечных путей или альтернатив перехода системы из различных начальных состояний в финальное состояние. Понимание рассматриваемого принципа в исследовании систем управления расширяет понятие оптимальности управления до многокритериальной оптимизации. Эта процедура сопровождается разработкой определенных групп критериев для различных путей переходов системы из начальных в финальное состояние.

В целом изложенные принципы взаимосвязаны, взаимодополняемы и служат фундаментальной основой для исследования систем управления.

Дата добавления: 2014-12-27; просмотров: 3512;