ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНО-КОНТАКТНЫЕ ЭКСТРАКТОРЫ

Гравитационные экстракторы (без подвода внешней энергии)

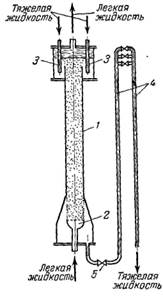

Распылительные колонны. Распылительный колонный экстрактор представляет собой полую колонну, внутри которой имеются лишь устройства для ввода легкой и тяжелой фаз. На рис. ХIII-19 показан распылительный экстрактор, в котором диспергируется легкая фаза, поступающая в корпус 1 через распределитель 2. Проходя через отверстия распределителя, легкая фаза в виде капель движется снизу вверх сквозь тяжелую фазу, заполняющую смесительную зону колонны. К этой зоне сверху и снизу примыкают отстойные зоны, обычно имеющие больший по сравнению со смесительной зоной диаметр для лучшего отстаивания жидкостей.

В верхней отстойной зоне капли сливаются и образуют слой легкой фазы, которая отводится сверху колонны. Тяжелая жидкость поступает через трубы 3 и движется в виде сплошной фазы сверху вниз. Она удаляется из колонны через гидравлический затвор 4, с помощью которого достигается полное заполнение жидкостью корпуса колонны.

В верхней отстойной зоне капли сливаются и образуют слой легкой фазы, которая отводится сверху колонны. Тяжелая жидкость поступает через трубы 3 и движется в виде сплошной фазы сверху вниз. Она удаляется из колонны через гидравлический затвор 4, с помощью которого достигается полное заполнение жидкостью корпуса колонны.

| Рис. ХIII-19. Распылительный колонный экстрактор: 1—корпус; 2—распылитель легкой жидкости (дисперсной фазы); 3 — трубы для ввода тяжелой жидкости (сплошной фазы); 4 — гидравлический затвор; 5 — регулирующий вентиль. |

В соответствии с высотой перелива тяжелой жидкости устанавливается положение уровня раздела фаз в колонне. Снижая высоту перелива, можно перемещать уровень раздела в любое сечение смесительной зоны, а также в нижнюю отстойную зону колонны. Обычно в промышленных экстракторах положение уровня раздела фаз автоматически регулируется вентилем 5, установленным на выходе тяжелой жидкости из колонны, который соединяется с датчиком, контролирующим положение уровня раздела.

Каждой скорости тяжелой жидкости должна соответствовать некоторая предельно-допустимая скорость легкой жидкости, и наоборот. С увеличением скорости легкой жидкости возрастает число капель в единице объема аппарата и их движение происходит во все более стесненных условиях. В результате увеличивается объемная доля диспергируемой фазы (ее задержка в аппарате), что уменьшает долю поперечного сечения, свободного для прохода сплошной фазы. Это, в свою очередь, вызывает возрастание локальных скоростей сплошной фазы, которая начинает уносить все большее число капель в направлении, обратном направлению движения дисперсной фазы. Возникают циркуляционные токи дисперсной фазы, т. е. обратное перемешивание, которое существенно уменьшает движущую силу и соответственно интенсивность массопередачи в распылительных экстракторах.

Возрастание уноса приводит в конечном счете к образованию второй поверхности раздела фаз в нижней отстойной зоне (см. рис. ХIII-19), нарушению противотока и «захлебыванию» колонны.

Аналогичное влияние оказывает уменьшение доли поперечного сечения аппарата распределителем для диспергируемой фазы: капли укрупняются и легко увлекаются сплошной фазой. Для того чтобы по возможности свести к минимуму явления, ускоряющие «захлебывание», распределитель дисперсной фазы устанавливают в нижней расширенной части колонны, где скорость сплошной фазы уменьшается, а сплошную фазу вводят, как показано на рис. XIII-19, чтобы устранить возмущение потока на входе в колонну.

Распылительные экстракторы отличаются высокой производительностью, но вместе с тем очень низкой интенсивностью массопередачи, обусловленной обратным (продольным) перемешиванием. Величина ВЕП в них достигает нескольких метров. Это является основной причиной весьма ограниченного промышленного применения распылительных колонн.

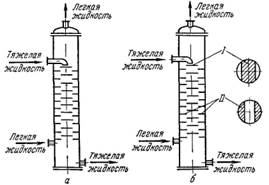

Полочные колонные экстракторы. Полочные экстракторы представляют собой колонны с тарелками-перегородками различных конструкций. Перегородки имеют форму либо чередующихся дисков и колец (рис. ХIII-20), либо глухих тарелок с закраинами и сегментными вырезами, которые устанавливаются так же, как в барометрических конденсаторах (см. рис. ХIII-20, а), либо форму дисков с вырезами, показанных на рис. ХIII-20, б. Расстояние между соседними полками составляет обычно 50—150 мм. Капли, коалесцируя, обтекают перегородки в виде тонкой пленки, омываемой сплошной фазой. Интенсивность массопередачи в полочных колоннах несколько выше, чем в распылительных, главным образом за счет их секционирования посредством перегородок, что приводит к уменьшению обратного перемешивания.

Рис. ХIII-20. Полочные колонные экстракторы: a—с полками типа диск—кольцо; б—с чередующимися

полками типов I и II.

Насадочные и ситчатые колонные экстракторы. Эти экстракторы по существу не отличаются от обычных насадочных и ситчатых колонн, широко применяемых для процессов абсорбции и других массообменных процессов.

В насадочных экстракторах насадка обычно располагается на опорных колосниковых решетках слоями высотой от 2 до 10 диаметров колонны. При таком размещении насадки жидкости дополнительно перемешиваются в пространстве между ее слоями. Одна из фаз диспергируется с помощью распределительного устройства и движется в колонне противотоком к сплошной фазе. Проходя через насадку, капли многократно коалесцируют и вновь дробятся. Их окончательная коалесценция и образование слоя диспергируемой фазы происходят в отстойной зоне колонны по выходе из слоя насадки. Соответственно в одной из отстойных зон (верхней или нижней) поддерживается уровень поверхности раздела фаз.

В качестве насадки наиболее часто используют керамическую насадку (кольца Рашига). Важное значение для гидродинамических условий работы насадочных экстракторов имеет смачиваемость материала насадки жидкостями. Для того чтобы поверхность контакта фаз определялась поверхностью капель диспергированной фазы, сплошная фаза должна лучше смачивать насадку, чем диспергированная. В противном случае капли сливаются в пленки; при этом поверхность контакта фаз ограничивается геометрической поверхностью самой насадки.

В качестве насадки наиболее часто используют керамическую насадку (кольца Рашига). Важное значение для гидродинамических условий работы насадочных экстракторов имеет смачиваемость материала насадки жидкостями. Для того чтобы поверхность контакта фаз определялась поверхностью капель диспергированной фазы, сплошная фаза должна лучше смачивать насадку, чем диспергированная. В противном случае капли сливаются в пленки; при этом поверхность контакта фаз ограничивается геометрической поверхностью самой насадки.

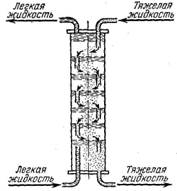

| Рис. ХIII-21. Ситчатый колонный экстрактор. |

В ситчатом экстракторе диспергируемая фаза, например легкая, как показано на рис. ХIIII-21, проходя через отверстия ситчатых тарелок, многократно дробится на капли и струйки, которые, в свою очередь, распадаются на капли в межтарелочном пространстве. После взаимодействия со сплошной фазой капли коалесцируют и образуют слой легкой фазы под каждой вышерасположенной тарелкой. В случае если диспергируется тяжелая фаза, то слой этой жидкости образуется над тарелками.

Когда гидростатическое давление слоя жидкости становится достаточным для преодоления сопротивления отверстий тарелки, жидкость, проходя через отверстия тарелки, диспергируется вновь. Сплошная фаза (в данном случае — тяжелая жидкость) перетекает с тарелки на тарелку через переливные патрубки.

Все гравитационные экстракторы отличаются простотой конструкции» обусловленной отсутствием движущихся частей. Соответственно стоимость этих аппаратов и расходы, связанные с их эксплуатацией, относительно невелики. Однако в большинстве случаев (исключая процессы обработки систем жидкость — жидкость с низким межфазным натяжением) интенсивность массопередачи в гравитационных экстракторах низка. Это объясняется тем, что для систем жидкость — жидкость разность плотностей фаз значительно меньше, чем для систем пар (газ) — жидкость и обычно недостаточна для тонкого диспергирования одной жидкой фазы в другой, необходимого для создания значительной поверхности контакта фаз. Гравитационные экстракторы мало пригодны для работы с большими соотношениями расходов фаз.

Дата добавления: 2016-03-15; просмотров: 2137;