Часть II Русско‑японская война. 1904‑1905 гг. 1 страница

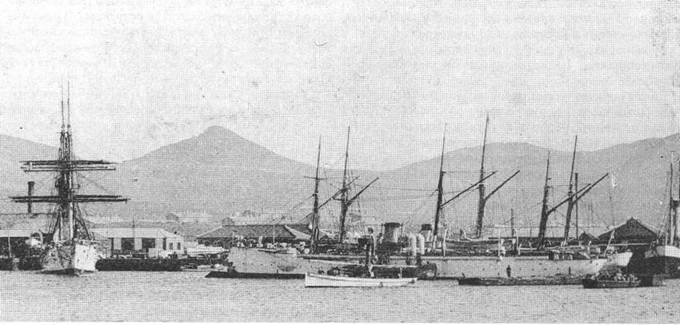

Канонерская лодка “Кореец” в Порт‑Артуре

Начало войны застало в Порт‑Артуре только четыре канонерские лодки: “Гремящий”, “Отважный”, “Бобр”, “Гиляк”. Остальные три в качестве стационеров находились в портах Китая и Кореи: “Манчжур” в Шанхае, “Сивуч” в Инкоу, “Кореец” в Чемульпо, где он находился вместе с крейсером “Варяг”.

“Кореец” с “Варягом” откроют длинный список русских кораблей, погибших в этой несчастливой для нашего Отечества войне. При этом “Кореец” будет первым русским кораблём, подвергшемся атаке со стороны противника: 26 января, приняв секретные пакеты от русского консула в Сеуле, лодка в 3 часа 40 мин снялась с якоря и вышла в направлении Порт‑Артура. Уже через 15 минут впереди была замечена японская эскадра, шедшая в двух кильватерных колоннах, в правой – крейсеры, в левой – 4 миноносца. Когда русский корабль оказался между двумя колоннами японских кораблей, наперерез ему пошёл броненосный крейсер “Асама”. Было видно как на японских крейсерах сняли чехлы с орудий, а миноносцы повернули на лодку, намереваясь атаковать её с двух сторон.

В донесении командира “Корейца” капитана 2‑го ранга Г.П. Беляева говорится о последующих событиях: “Предполагая, что все вышесказанные маневры вытекали исключительно из желания японского адмирала не пустить вверенную мне лодку в море, с одной стороны, а также находясь в полном неведении о разрыве отношений Японии с нашим правительством, с другой стороны, я повернул обратно на рейд, но на циркуляции лодки одним из 4 миноносцев, продолжавших атаку, была выпущена первая мина, прошедшая за кормой на расстоянии 4 саженей. Сейчас же пробил боевую тревогу, – это произошло в 4 часа 35 минут дня, через 2 минуты батарея была готова, но в это время была выпущена вторая мина с того же миноносца, прошедшая гак же, как и первая, а за ней и третья с другого миноносца. Третья мина была пущена перпендикулярно к правому борту и шла на правый трап, но, не дойдя до борта 2‑3 саженей, пошла ко дну. Атака миноносцев производилась в расстоянии 1‑2 кабельтовых.

После выпущенной с миноносца второй мины сделал сигнал “открыть огонь” и потом дал “перестать стрелять”, так как лодка входила на нейтральный рейд Чемульпо. Нечаянно, после сигнала “перестать стрелять” было сделано два выстрела из 37‑мм револьверной пушки”{1} .

“Описание военных действий на море в 3 у 38 гг. Мейдзи” (в 1904‑1905 гг.), подготовленное к изданию Японским морским Генеральным штабом и вышедшее вскоре после войны даёт такую трактовку этого эпизода: “Суда постепенно сбгижались и “Кореец” уже проходил с левого борта от “Чиода” и “Такачихо”, когда “Асама” для защиты транспортов повернул влево, стал между “Корейцем” и транспортами, которые в свою очередь несколько уклонились вправо. Когда 9‑й отряд миноносцев подошёл на траверз “Корейца”, “Аотака” и “Хато” зашли с левого борта, а “Кари” и “Цубане” – с правого, при этом “Цубане” приткнулся к мели; остальные же три миноносца, идя навстречу “Корейцу”, подходили к острову Иодольми.

Видя приближение наших миноносцев, “Кореец” уклонился вправо и затем открыл огонь из орудий. Было ровно 4 часа 40 минут (время японское – прим. авт.) пополудни, когда раздался первый выстрел этой войны. Вернувшийся на прежний курс “Асама”, увидев это, немедленно сигнализировал на “Нанива” – “Кореец” открыл огонь, и приказал транспортам отойти, сам же направился было в море, но так как “Кореец” в это время повернул обратно на рейд, то крейсер “Асама” вновь пошёл прежним курсом”{2} .

Всё перевёрнуто с ног на голову. Манёвр “Асамы” оказывается вызван желанием защитить транспорты, а два выстрела из 37‑мм орудий заставляют “Асаму” приказать транспортам отойти. Конечно же канонерка в 1300 тонн вооружения представляла страшную опасность для 6 японских крейсеров, из которых один только “Асама” имел водоизмещение 9700 тонн, и четырёх миноносцев! О торпедах, выпущенных в русский корабль, ничего не говорится, зато подчёркивается, что первые выстрелы в этой войне были сделаны русскими!

На следующий день “Кореец” вместе с “Варягом” примет участие в бою, который станет легендарным. Перед боем на канонерке “срубят” до половины мачты, что должно было помешать наводчикам орудий на японских кораблях целиться в корабль. В ходе боя “Кореец”, шедший в кильватере “Варягу” поддерживал его огнём своих орудий, выпустив по врагу 22 8‑ми дюймовых снаряда. 27 6‑ти дюймовых и 3 9‑ти фунтовых. В ходе боя в корабль не было ни одного попадания, было отмечено три недолёта, остальные неприятельские снаряды, выпущенные в лодку, давали перелёты. Потерь в личном составе не было{3} .

“Варяг” в течении боя, длившегося час (с 11ч 45 мин до 12ч 45 мин) выпустил по врагу 1105 снарядов: 425 6‑ти дюймовых, 470 75‑мм и 210 47‑мм.

Японцы, по их данным в бою с русскими кораблями выпустили 419 снарядов (27‑ 203‑мм (8 дюйм), 182 152‑мм (6 дюйм), 71 120‑мм и 139 76‑мм){4} .

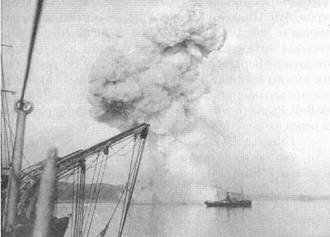

Из‑за полученных тяжёлых повреждений, “Варяг” вынужден был прекратить бой и вернуться на рейд Чемульпо, где крейсер был затоплен экипажем, а “Кореец” взорван. Впоследствии японцы поднимут “Варяг” и введут его в состав своего флота, а вот от “Корейца” после взрыва осталась только груда искорёженного металла и ничего сколь‑нибудь ценного японцам с канонерской лодки не досталось.

До сих пор не поставлена точка в споре о результативности огня русских кораблей в этом бою.

По русским данным, были повреждены по‑меньшей мере два японских крейсера. Японцы, напротив, в своей официальной истории войны на море утверждают: “В этом бою неприятельские снаряды ни разу на попали в наши суда и мы не понесли ни малейших потерь”{5} .

Многими исследователями было отмечено, что “Описание военных действий на море в 37‑38 гг. Мейдзи” грешит неточностями, умолчанием неудобных для Японии фактов, а часто и откровенной фальсификацией и дезинформацией. Тем не менее, почему‑то до сих пор некоторые отечественные историки склонны безоговорочно доверять именно японской версии войны на море.

Особенно разгромной критике подвергает командира “Варяга” известный российский историк А.Б. Широкорад в своей работе “Русско‑японская война 1904‑1905 гг.” (Минск, 2003).

Господину Широкораду “непонятно, куда “Варяг” выпустил 1105 снарядов, в том числе 425 снарядов калибра 152‑мм, раз японская эскадра потерь не имела”{6} . Свидетельства русских участников боя и иностранных источников о повреждении, по меньшей мере, 2 японских крейсеров, А.Б. Широкорад, очевидно, не считает заслуживающими доверия. Он даёт волю своей фантазии, расписывая читателю, как должен был бы действовать командир “Варяга” и, утверждая, что “грамотные” (на его взгляд) действия В.Ф. Руднева могли бы оказать серьёзное влияние на весь последующий ход войны. На бой же В.Ф. Руднев повёл “Варяг” лишь с целью “оправдаться перед начальством”{7} .

Главное обвинение в адрес командира “Варяга” – то, что он не оказал вооружённое сопротивление японцам, когда те высаживали вечером 26 января в Чемульпо десант. Но перед тем как начать сыпать обвинения, господин Широкорад должен был бы ознакомиться с инструкциями, которые капитан “Варяга” получил при уходе из Порт‑Артура. А в них, в частности, говорилось, что В.Ф. Руднев был обязан “Не препятствовать высадке японских войск, если бы таковая совершилась до объявления войны” и “ни в каком случае не уходить из Чемульпо без приказания, которое будет передано тем или другим способом”{8} . Эти инструкции были равносильны приказу. А.Б. Широкорад обвиняет В.Ф. Руднева в том, что у него “не хватило смелости” нарушить приказ.

Это бессмысленное обвинение, долг любого военного – выполнять, причём беспрекословно, отданный приказ, невзирая на обстоятельства и возможные последствия. Когда японцы высаживали в Чемульпо десант, В.Ф. Руднев уже знал о разрыве дипломатических отношений с Японией, но, согласно международным нормам, это ещё не означало войны. Считали, что это ещё одна попытка путём шантажа склонить Россию к ещё большим уступкам. Официальное объявление Японией войны России последует лишь после начала военных действий. Если бы В.Ф. Руднев нарушил отданные ему инструкции и силой попытался бы воспрепятствовать высадке десанта, это дало бы японцам повод обвинить русских в развязывании войны. Руднев же прекрасно понимал, что правительство России стремилось любыми путями если и не предотвратить, то, во всяком случае, оттянуть начало войны, к которой наша страна была ещё не готова.

Лучше всего позицию Российского правительства демонстрирует секретная телеграмма императора Николая II наместнику царя на Дальнем Востоке адмиралу Е.И. Алексееву, посланная из Дармштадта, 22 сентября 1903 года: “Слухи о готовящейся высадке японских войск в Корее подтверждаются со всех сторон. По‑видимому, Токийское правительство заботится дать этой мере окраску протеста против продолжения Россией оккупации Манчжурии далее условленного с Китаем срока. Тем не менее весьма желательно придти с Японией к действительному соглашению на основании выработанного Вами с бароном Розеном контр‑проекта. В сущности проникновение японцев в южную и даже среднюю часть Корейского полуострова может только ослабить их со временем.

Занятие японским войском всей местности от Сеула до Ялу было бы конечно гораздо неприятнее, но и в этом случае не следует горячиться, а напротив избегать всего что могло бы вызвать столкновение. Я убеждён, что Вы исполните Моё горячее желание избавить Россию от ужасов тяжёлой войны, особенно для неё бедственной при нынешних обстоятельствах. Надеюсь, что прекращая, к сожалению, переговоры в Пекине. Вы не упускаете из виду необходимость направить все усилия к полюбовному урегулированию наших отношений с Китаем. Иметь ожесточённого соседа на громадном протяжении нашей границы тем более опасно, что со стороны Японии и других держав мы можем только ждать во всём самого враждебного России воздействия”{9} .

Итак, русское правительство готово было смириться с оккупацией Японией Кореи, лишь бы избежать войны. Зная об этом, В.Ф. Руднев не мог предпринять враждебных действий, когда вечером 26 января на его глазах высаживались в Чемульпо японские войска.

Утром 26 января на русском пароходе “Сунгари” прибыл в Чемульпо американский военный агент (в 8.40 утра), который сообщил, что война начнётся на следующий день, но об этом В.Ф. Рудневу стало известно лишь 27 января, после окончания высадки японского десанта{10} .

Надо сказать, что командир “Варяга” выразил протест против действий японцев старшему на рейде капитану 1‑го ранга Бэйли (командир английского крейсера “Talbot”), который незамедлительно связался с командующим японской эскадрой контр‑адмиралом Уриу. Последний, в свою очередь, заверил его, что японские корабли не собираются никого атаковать{11} . По поводу же атаки японскими миноносцами канонерской лодки “Кореец” японский командующий заявил, “что ничего не знает, это недоразумение, и, вероятно, ничего даже не было”{12} . Английский капитан прямо заявил, что первый откроет огонь по кораблю любой нации, который начнёт стрелять. Что мог предпринять в такой ситуации В.Ф. Руднев?

Следует отметить, что, знакомясь с трудами некоторых современных отечественных историков, с грустью отмечаешь, что в работах наших врагов встречаешь больше уважения к русским офицерам, солдатам и матросам, участвовавшим в кровавых войнах XX столетия, нежели в трудах наших соотечественников.

Гибель канонерской лодки “Кореец ”. Рейд Чемульпо. 28 января 1904 г.

Ночью и днём 27 января гораздо более масштабные события произойдут у Порт‑Артура, но канонеркам не придётся принять в них деятельного участия.

В ночь с 26 на 27 января (с 23 часов 28 мин до 1 час 45 мин) десять японских эскадренных миноносцев атаковали стоявшую на внешнем рейде Порт‑Артура русскую эскадру: 16 боевых кораблей, в том числе 7 броненосцев, 1 броненосный и 5 лёгких крейсеров. В связи со значительным ухудшением обстановки, 18 января 1904 года все боеспособные корабли русского флота были выведены из вооружённого резерва. В связи с опасениями, что противник может закупорить узкий и мелководный проход с внешнего рейда Порт‑Артура на внутренний, все крупные корабли эскадры на ночь оставались на внешнем рейде. На ночь на кораблях заряжались орудия и торпедные аппараты, гасилась часть корабельных огней. В море в ночной дозор каждую ночь посылались два миноносца с целью контроля пространства на расстоянии 20 миль от рейда.

О результатах наблюдений миноносцы должны были докладывать старшему на рейде флагману, возвращаясь для этого на рейд и подходя к флагманскому броненосцу. Миноносцам было отдано распоряжение крейсировать с открытыми отличительными огнями. В качестве поддержки дозора на ночь высылалась канонерская лодка, контролировавшая десятимильное пространство перед рейдом. Двум кораблям ставилась задача освещать прожекторами подходы к рейду, чтобы неприятель не смог приблизиться незамеченным{13} .

Однако меры безопасности, принятые для охраны кораблей на внешнем рейде были явно недостаточные и не соответствовали сложившейся обстановке. “Два дежурных миноносца, совместно нёсшие дозорную службу, оба с отличительными огнями, не могли обезопасить эскадру от внезапного удара приближающегося противника”{14} – с этим мнением известного историка военного искусства А.А. Строкова трудно не согласиться. Два миноносца физически не могли надёжно проконтролировать 20‑ти мильное пространство рейда, кроме того, благодаря открытым отличительным огням они могли быть легко обнаружены вражескими миноносцами, которые после этого имели возможность уклониться от встречи с дозорными миноносцами, что в общем‑то и произошло в ночь с 26 на 27 января 1904 года.

Точно также одной канонерской лодки было недостаточно для контроля за ближними подступами к внешнему рейду. Кроме того, Ляотишанский маяк не был потушен, служа прекрасным ориентиром.

Следует также отметить, что японские миноносцы были обнаружены наблюдателями с русских кораблей при их подходе, но огня по ним не открывали, приняв их за русские миноносцы, которые находились в дозоре и теперь возвращаются к эскадре с донесениями. К этому надо добавить, что силуэты русских миноносцев типов “Сокол” и “Бойкий” были очень схожи с силуэтами японских миноносцев.

Однако, несмотря на столь благоприятные условия для атаки, 10 японских эскадренных миноносцев добились очень скромных результатов.

Японцами было выпущено 16 торпед, из них в цель попали 3 – были повреждены эскадренные броненосцы

“Цесаревич” и “Ретвизан”, а также крейсер “Паллада”. Сама атака была плохо организована: при уклонении от русских дозорных миноносцев японские миноносцы погасили кормовые огни, после чего их строй оказался нарушен, два миноносца столкнулись, некоторые потеряли друг друга из виду и в результате одновременной атаки всеми 10‑ю миноносцами не получилось. Успеха добились только 4 миноносца ! ‑го отряда, которые первыми атаковали русские корабли (они выпустили 8 торпед в промежуток времени между 23 ч. 28 мин и 23 ч. 35 мин).

Условия, в которых производили атаку эти 4 миноносца были идеальны – даже увидев идущие в атаку миноносцы, русские артиллеристы, чтобы не допустить ошибки, не открывали огня до тех пор, пока не увидели идущие на них торпеды или не услышали взрыв{15} . Однако после первой же атаки русские корабли открыли интенсивный артиллерийский огонь, который не позволил следующим японским миноносцам добиться успеха.

Официально японцы заявили, что при этой атаке они не понесли потерь. Однако в дневнике японского морского офицера, участвовавшего в этом бою, упоминается о гибели миноносца “Сиракумо”: “Когда я бросил взгляд на товарища, то ужаснулся… Я явственно видел его верхнюю палубу, разбитый мостик и отверстие трубы, из которой валил пар: очевидно, лопнули котлы. “Сиракумо” тонул, и никто не мог ему помочь”{16} .

К началу атаки японских миноносцев дежурная лодка “Гиляк” стояла на якоре, ожидая сменявшую её лодку“Бобр”.

Утром 27 января к Порт‑Артуру подошли основные силы японского флота: 6 эскадренных броненосцев, 5 броненосных и 4 лёгких (бронепалубных) крейсера, а также посыльное судно. Навстречу им вышли 5 русских броненосцев, 1 бронепалубный, 5 лёгких крейсеров и 15 миноносцев. Канонерские лодки “Бобр”, “Отважный” и “Гиляк” в бою участия не принимали, “Бобр” вышел на внешний рейд уже к концу боя, в 11 часов 40 мин, “Отважный” ещё позже, “Гремящий” вообще в это время находился в доке, из которого выйдет лишь в апреле{17} .

Впрочем, тихоходные канонерки с их устаревшей артиллерией были абсолютно бесполезны в эскадренном бою броненосцев. “Гиляк” с его одним 120‑мм орудием также можно было не принимать в расчёт.

Русскую эскадру поддержали своим огнём крепостные батареи, когда японские корабли вошли в сферу их действия.

Сам бой продолжался по японским данным с 10 ч 55 мин до 11 ч 45 мин, по русским – с 11 ч 7 мин до 11 ч 50 мин и не имел решительного характера ни с той, ни с другой стороны.

В 11 часов 45 мин японский флот повернул на юг и вышел из боя. Официальная японская историография столь быстрый отход японского флота объясняет угрозой со стороны русских миноносцев: “Адмирал Того, опасаясь атаки неприятельских миноносцев, приказал 1 ‑му и 2‑му боевому отрядам отступать на юг с большой скоростью, а затем направиться к мысу Шантунг, а 3‑му боевому отряду велел по способности идти в Чемульпо{18} ”. Это объяснение звучит неубедительно. В условиях дневного боя, при отличной видимости и возможности стрелять торпедами с дистанции не более 7‑8 кабельтов 15 русских миноносцев не могли представлять серьёзной опасности главным силам японского флота (16 вымпелов, в том числе 6 броненосцев и 5 броненосных крейсеров), особенно если принимать в рассчёт, что японские корабли в бою не получили серьёзных повреждений (по утверждению японцев) и сохранили возможность поддерживать высокую скорость.

Впрочем, уже упоминавшийся историк А.Б. Широкорад в своей книге “Падение Порт‑Артура” дал очень интересную оценку этому бою: “27 января адмирал Того действовал очень смело и решительно, атакуя примерно равную по силе эскадру противника, находившуюся под защитой береговых батарей. Если бы русские артиллеристы на кораблях и береговых батареях умели стрелять, то японская эскадра, выстроившаяся в одну кильватерную колонну, понесла бы тяжёлые потери, а то и вовсе была уничтожена. Адмирал Старк имел все шансы на выигрыш, принимая бой рядом со своей гаванью в зоне обстрела береговых батарей, но прос…л сражение – для этого случая более цензурного слова нет”{19} .

Вот так! Можно понять, когда наши противники всё переворачивают с ног на голову, описывая не очень приятные им факты или события, но когда такой же акробатический трюк с историческими фактами проделывают наши историки, поливая грязью наших офицеров, матросов и солдат, понять это трудно.

Бѣляѳвъ 2‑й

Григорій Павловичъ, бывшій командиръ „Корейца".

Родипся 17 ноября 1857 г„ въ службѣ съ 1875 г.; старшій офицеръ учебнаго судна „Морякъ“ съ 1895 по 1898 г.; крейсера 1 ранга „Князь Пожарскій* въ 1898 и 1899 гг.; командиръ канонерской подки береговой обороны „Снѣгъ“; въ 1899 и 1900 гг.; транспорта „Компасъ“ въ 1900 и 1901 гг., миноносца „Кефаль“ въ 1901 и 1902 гг.; миноносца „Властный“ въ 1902 и 1993 гг; мореходной канонерской лодки „Кореецъ“ въ 1903 и 1904 гг.; командиръ крей‑ сера 2 ранга „Крейсеръ“ съ 10 мая 1904 года; нынѣ капитанъ 1‑го ранга.

Г. П. имѣетъ орденъ св. Георгія Побѣдоносца 4 степени за бой 27 января 1904 г. у Чемульпо.

Всё в вышецитированном утверждении Широкорада ложь.

О каком равенстве сил говорит А.Б. Широкорад? Достаточно сравнить число орудий крупного и среднего калибра на японских и русских кораблях, участвовавших в бою: русские 12 305‑мм, 8 254‑мм, 86 152‑мм, 12 120‑мм (всего 120). японские 24 305‑мм, 26 203‑мм, 146 152‑мм, 38 120‑мм (всего 234).

Таким образом, по. числу орудий крупного и среднего калибра японцы в два раза превосходили рухкую эскадру. К этому надо добавить качественное превосходство противника. О.В. Старк шёл в бой, имея 3 устаревших броненосца (“Петропавловск”, “Севастополь”, “Полтаву”) и 2 полуброненосца‑полукрейсера (“Пересвет” и “Победу”) со слабым вооружением и бронированием. Даже решившись на неоправданный риск преследовать вдвое более сильную эскадру, на практике этого О.В. Старк не смог бы осуществить: устаревшие русские броненосцы на 2‑3 узла уступали японским по скорости хода. Русский командующий не прятался под защиту береговых батарей, а смело пошёл навстречу японской эскадре.

Никакой решительности в этом бою вице‑адмирал Того не проявил, напротив, попав под огонь русских береговых батарей, японский флотоводец тут же поспешил выйти за пределы их действия (русские батареи открыли огонь лишь в 11 чю 30 мин). Не русский адмирал, а японский первый отдал приказ о прекращении боя, причём вряд ли бы он сделал это так скоро, если бы русские артиллеристы “не умели стрелять”.

Официальная японская история войны на море в 1904‑1905 гг. говорит о 11 попаданиях снарядов в их корабли (в русские было 38 попаданий), но, несомненно, эти данные следует считать заниженными. Даже в своей официальной истории войны на море японцы сами себе противоречат, когда пишут, что Того после боя пошёл с судами 1 ‑го боевого отряда (6 броненосцев) в условный пункт у побережья Кореи для спешной заделки полученных судами повреждений и замене повреждённых орудий и частей запасными{20} .

Но, описывая попадания русских снарядов в свои броненосцы, японские историки ни слова не говорят о повреждённых орудиях, да и сами попадания в японские броненосцы (упоминается около 7), судя по описаниям, не причинили кораблям сколь‑нибудь существенных повреждений.

В то же время очень решительно в этом бою действовали русские крейсера “Баян”, “Аскольд” и “Новик”.

Когда японская эскадра приближаясь к Порт‑Артуру, открыла огонь, русские крейсера оказались ближе к противнику, чем броненосцы, но они не только не уклонились от боя, но и пошли в атаку на весь японский флот{21} . “Баян” сблизился с противником до 19 кабельтовых, в ходе боя в корабль попало 10 снарядов. Личный состав крейсера действовал героически, особо следует отметить подвиги матроса П. Адмалкина: после взрыва в каземате 152‑мм орудия вражеского снаряда уцелел он один – остальные были убиты или ранены, но Адмалкин в одиночку продолжал заряжать и наводить 152‑мм (!) орудие, сделав 10 выстрелов{22} .

Командир крейсера “Новик” капитан 2‑го ранга Н.О. Эссен, используя высокую скорость своего крейсера, несколько раз бросал свой корабль на весь японский флот, приближаясь к японским броненосцам на 18 кабельтовых. Официальная японская история войны на море 1904‑1905 гг. очень кратко описывает бой 27 января у Порт‑Артура, но при этом дважды отмечает мужество маленького русского крейсера, “который храбро сражался, подходя к нам с разных сторон” и даже после попадания в него 8‑ми дюймового снаряда с “Якумо” “не растерялся и всё ещё шёл вперёд, поддерживая сильную стрельбу”{23} и отступил, лишь попав под сосредоточенный огонь японского флота.

До сих пор среди историков нет единого мнения, пытался ли Н.О. Эссен приблизиться до дистанции торпедного выстрела или это только красивая легенда. Наверно, это не так уж и важно. Главное, что маленький крейсер во время боя несколько раз отвлекал на себя огонь сразу нескольких японских кораблей и тем самым дезорганизовал стрельбу японской эскадры, вызвав восхищение даже у врага. Кстати официальная японская история утверждает, что при отступлении “Новик” выпустил торпеду, которая прошла под носом у “Ивате”, т. е. даже японцы были уверены, что “Новик” шёл в торпедную атаку{24} .

Очень краткую и точную оценку боя дал советский адмирал И.М. Капитанец: “Результат сражения не оправдал расчётов японцев. Они отступили, не только не потопив ни одного русского судна, но и не нанесли им значительного ущерба”{25} . Нерешительность адмирала Того можно объяснить тем, что он возлагал большие надежды на ночную атаку миноносцев и подходя к Порт‑ Артуру не рассчитывал на встречу с боеспособной эскадрой, а рассчитывал лишь добить то, что от неё останется после ночной атаки миноносцев.

Однако, хотя под Порт‑Артуром в первый день войны русский флот не понёс безвозвратных потерь, тяжёлые повреждения трёх кораблей в результате ночной торпедной атаки, из которых два – броненосцы “Цесаревич” и “Ретвизан” были сильнейшими кораблями русского Тихоокеанского флота и уничтожение в Чемульпо “Варяга” и “Корейца” обеспечили японскому флоту полное превосходство на море. Тем более что 29 января Порт‑Артурская эскадра понесла новые потери: на своих же минах заграждения погибли минный заградитель “Енисей” и лёгкий крейсер “Боярин”. Командир “Енисея” капитан 2 ранга В.А. Степанов отказался покинуть свой корабль: “Командир, увидев, что судно должно погибнуть, приказал команде спасаться. Были быстро спущены шлюпки. Команда упрашивала любимого командира сесть в шлюпку, но он категорически отказался, пригрозив стрелять в тех, кто не будет торопиться спасаться… Командир остался на своём посту до последней минуты и пошёл ко дну вместе с судном. Последние слова его были: “Спасайтесь ребята, кто может; обо мне не заботьтесь”{26} .

Гибель В.А. Степанова, который был не только прекрасным специалистом в области минного дела, но и талантливым изобретателем, явилась серьёзной потерей для русского флота. Надо сказать, что за двадцать лет до появления знаменитого “Дредноута’’ им был разработан проект броненосца, предвосхитившего идеи, заложенные в “Дредноуте”: за счёт полного отказа от артиллерии среднего калибра, В.А. Степанов предлагал установить 8 12‑ти дюймовых орудий, расположенных в диаметральной плоскости и имеющих очень большие углы обстрела. Минные заградители “Амур” и “Енисей” своими выдающимися характеристиками также обязаны В А. Степанову: на них была установлена разработанная им система постановки мин, позволяющая быстро установить заграждения. А вот командир “Боярина” капитан 2 ранга В.Ф. Сарычев, который геройски руководил канонерской лодкой “Гиляк” при штурме фортов Таку в 1900 году, напротив, приказал преждевременно покинуть крейсер и отплыл в Порт‑Артур даже не убедившись, что он затонул. Бедный “Боярин” ещё два дня оставался на плаву и затонул лишь после шторма и вторичного подрыва на мине.

В сложившихся крайне неблагоприятных обстоятельствах, русский флот мог предпринимать только оборонительные действия. 30 января приказом наместника царя на Дальнем Востоке Е.И. Алексеева руководство прибрежной обороной было возложено на контр‑адмирала М.Ф. Лощинского, в чьё распоряжение были переданы, среди прочих судов, и все канонерские лодки.

И до самых последних дней обороны Порт‑Артура миноносцы и канонерки отряда М.Ф. Лощинского будут самыми активно действующими судами эскадры. В то время как гордость Российской империи – броненосцы и крейсера отстаивались в гавани Порт‑Артура, лишь изредка выходя в море, миноносцы и канонерские лодки были заняты каждодневной, тяжёлой и опасной работой по охране прохода с внешнего рейда на внутренний, обеспечению траления вражеских мин и постановке собственных минных заграждений, обстрелу неприятельских позиций, разведке и т. д. Мало того – их экипажам придётся выполнять множество важных и, как правило, тяжёлых работ на берегу. Матросы и офицеры канонерок и миноносцев если и отдыхали, то лишь оказавшись в госпиталях. Командующий вторым отрядом миноносцев капитан 2 ранга М.В. Бубнов вспоминал: “По общему мнению, все миноносцы в течении осады Артура несли каторжную, мало вознаграждённую потом службу… По сравнению с большими судами, они работали во сто раз больше”. Эти слова, без сомнения, можно отнести и к “Отважному”, “Гремящему”, “Бобру” и “Гиляку”, которые и действовали часто совместно с миноносцами.

В ночь на 28 января “Отважный”, “Бобр” и “Гиляк” охраняли рейд, днём 28‑го они вместе минным крейсером “Гайдамак” и старым крейсером Н‑го ранга “Забияка” ходили в бухту Тахэ, а в ночь на 29 января канонерки опять участвовали в охране рейда{27} .

Днём 29 января ближнюю разведку подступов к Порт‑Артуру провели лодки “Гиляк” и “Бобр”.

3‑го февраля утром из Порт‑Артура в Дальний вышел отряд в составе минного заградителя “Амур”, канонерской лодки “Гиляк”, минного крейсера “Гайдамак” и 3 миноносцев под командованием контр‑адмирала М.Ф. Лощинского. Отряд должен был закончить минирование Талиенванского залива (“Енисей” перед своей гибелью успел выставить 360 мин). В тот же день “Амур” успешно поставил 121 мину в бухтах Керр и Дип, а 5‑го февраля – 99 мин в Талиенванском заливе{28} . 7 февраля с помощью минного плотика с “Амура” выставили 20 мин в глубине Талиенванской бухты, а сам “Амур” выставил 55 мин у Саншантау. После этого отряд вернулся в Порт‑Артур.

Дата добавления: 2016-02-04; просмотров: 723;