ПЕРИОД СУЩЕСТВОВАНИЯ ГРУППЫ

Рис. 2. Гипотетическая кривая развития группы (ее психологического состояния) (по А. Г. Кирпичнику)

Содержание понятия коллектива со временем меняется, так как это не только психологическое, но и социально-идеологическое понятие. Оно несет на себе явный отпечаток тех условий, в которых, зарождается, живет и развивается коллектив. Если сравнить между собой те определения коллектива, которые давались учеными в первые годы после Октябрьской революции, когда еще некоторое время существовал определенный плюрализм политических взглядов и идеологий, а гуманитарные науки еще не находились под тяжелым прессом единственной идеологии, с теми определениями коллектива, которые появились позднее, начиная с 30-х годов, то между ними можно обнаружить серьезную разницу. В определении коллектива, предложенном в свое время В. М. Бехтеревым, не подчеркивался приоритет коллективного начала над индивидуальным, общности над личностью, не содержалось идеи доминирования коллектива над личностью, необходимости обязательного подчинения личности коллективу. Это появилось позднее в трудах А. С. Макаренко, которые создавались уже в другую эпоху, под прямым идеологическим давлением тоталитарной системы.

Сейчас времена меняются вновь, и это, естественно, должно отразиться на определении коллектива, соответствующем новой эпохе. Если в понимании развитости личности на первый план вышли такие категории, как совесть, нравственность, гуманизм, доброта, свобода и ответственность, то нечто аналогичное должно произойти и с пониманием коллектива: ведь теоретически и практически личность и коллектив самым тесным образом связаны друг с другом. Поэтому определение коллектива, приводимое в данном учебнике, существенно отличается от определений, с которыми мы совсем недавно, например, в 70-е годы, встречались на страницах психологической литературы. Под этим же углом зрения следует рассматривать и ряд критических замечаний в адрес педагогической теории и практики коллективистского воспитания, с которыми мы встретимся далее в этом разделе. Основу прежней коллективности (до начала перестройки) составляло чувство общности, сплоченности, единства. При этом каждый член коллектива выступал не как личность, а как индивид — типичный представитель данного коллектива, и в своей индивидуальности рассматривался как отражение психологии коллектива. Но «как только кто-нибудь начинает вести себя так, как будто он всего лишь частица «высшего» целого и только это целое играет определяющую роль, он начинает получать истинное наслаждение от того, что удалось «сбросить» с себя хотя бы часть ответственности. Эта тенденция к избеганию бремени ответственности оказывается мотивом для любых форм коллективизма». Так писал В. Франкл, известный в современном мире специалист в области психологии личности, и добавлял, что истинное сообщество — это сообщество ответственных личностей. Оно в принципе не может быть построено на началах тотальной коллективности. Когда дело в обществе, строящемся именно на такой основе, доходит до оценки человеческих поступков, коллективизм нередко приводит к нелепым заблуждениям. «Вместо конкретного, персонально ответственного индивида идея коллективизма подставляет лишь усредненный тип, а вместо личной ответственности - конформность и уважение к социальным нормам». С такого рода не очень лестной оценкой нельзя не согласиться, если иметь в виду не теорию, а практику существования коллективистской системы воспитания.

Тема 2.2. Феноменология малых групп.

Под феноменологией понимается представление и описание основных явлений, характерных для некоторого объекта, в данном случае — для малых групп. Кое-какие явления, связанные с малыми группами, мы уже рассматривали раньше. Это явление конформности, формирования и функционирования групповых норм (см. гл. 3, § 3). Теперь остановимся на других феноменах малой группы и на основных научных понятиях, при помощи которых описываются явления в малой группе, изучаемые социальной психологией.

Одни и те же члены группы в различных характерных для нее системах отношений обычно занимают неодинаковое положение. Для более точной характеристики места каждого человека в структуре внутригрупповых отношений психологи пользуются понятиями «позиция», «статус», «внутренняя установка» и «роль».

Позиция — это понятие, обозначающее официальное положение человека в той или иной подсистеме отношений. Она определяется связями данного человека с остальными членами группы. От позиции, занимаемой человеком в группе, зависит степень его потенциального влияния на поступки остальных членов группы.

В отличие от позиции статус индивида в группе — это реальная социально-психологическая характеристика его положения в системе внутригрупповых отношений, степень действительной авторитетности для остальных участников. Когда о школьнике, например, говорят, что он занимает определенную позицию, то этим подчеркивается его официальное, должностное положение в классе (председатель совета, староста и т. п.). Если же об ученике говорят, что он имеет высокий статус, то под этим подразумевается, что данный школьник пользуется признанием и авторитетом среди товарищей, вызывает доверие к себе и способен оказывать на членов группы существенное психологическое влияние.

Внутренняя установка человека в системе внутригрупповых отношений — это личное, субъективное восприятие им своего собственного статуса, то, как он оценивает свое реальное положение, свой авторитет и степень влияния на остальных членов группы. Действительный статус и его восприятие человеком могут совпадать или расходиться. Например, школьник, считающий, что товарищи по классу его уважают, на самом деле может обладать посредственным и даже низким статусом, а учащийся, который думает, что его авторитет в классе низок, напротив, может пользоваться большим влиянием на товарищей.

Следующее понятие, характеризующее положение индивида в группе,— это роль. В социальной психологии роль определяется как нормативно заданный и коллективно одобряемый образец поведения, ожидаемого от человека, занимающего в группе определенную позицию. Роль может определяться официальной должностью, .может избираться самим членом группы (скажем, роль лидера, шута). Войдя в определенную роль в данной группе, человек постепенное привыкает к ней, и сами члены группы начинают ожидать от него поведения, соответствующего заданной или избранной роли. Принятая на себя роль во многом определяет восприятие и оценку человека в системе внутригрупповых отношений.

Социально-психологическую структуру группы, кроме перечисленных, описывают также в понятиях композиции, каналов коммуникаций.

Композиция — это характеристика, отражающая своеобразие индивидуального состава группы. О тех группах, которые состоят из похожих друг на друга людей, говорят, что они обладают однородной, или гомогенной, композицией. Об общностях, включающих индивидуально очень различных людей, говорят, что их композиция разнородна, или гетерогенна.

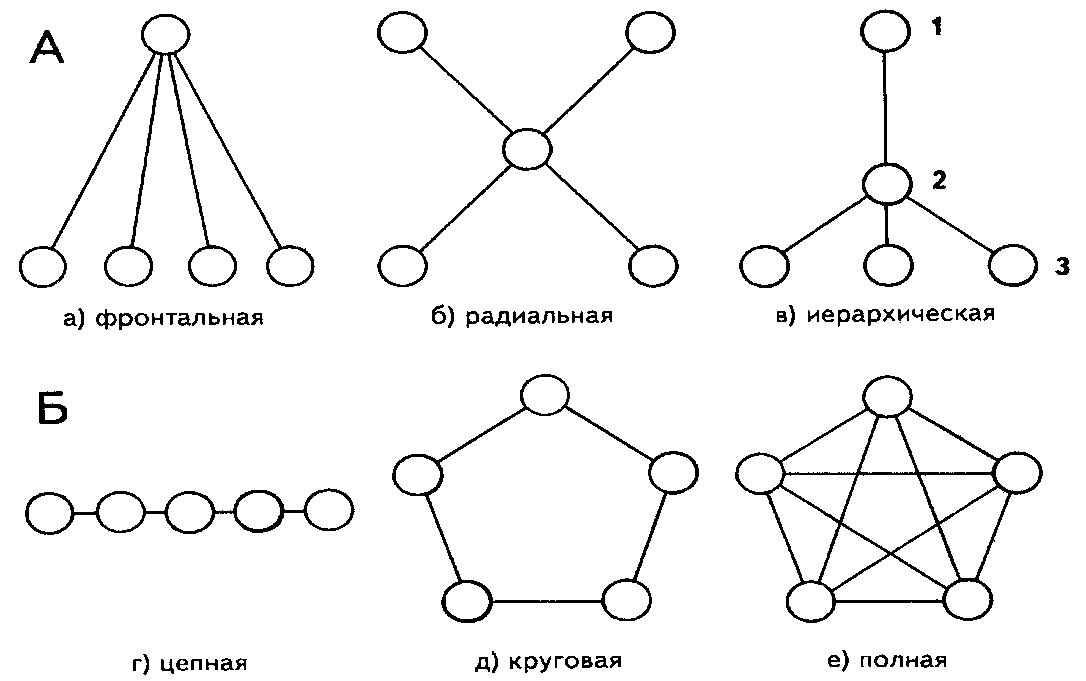

Под каналами коммуникаций понимается система межличностных связей, обеспечивающих взаимодействие и передачу информации от одних членов группы к другим. На рис. 72 представлены два основных вида структур каналов внутригрупповых коммуникаций: централизованная (А) и децентрализованная (Б), а также некоторые их варианты, чаще всего встречающиеся на практике.

Централизованные структуры каналов коммуникаций характеризуются тем, что в них один из членов группы всегда находится на пересечении' всех направлений общения, в центре внимания и играет основную роль в организации групповой деятельности. Через такого человека в группе осуществляется обмен информацией между другими членами группы.

На рис. 71 показаны три варианта централизованной структуры: фронтальная, радиальная и иерархическая. Фронтальная структура каналов коммуникаций (а) характеризуется тем, что ее участники непосредственно находятся рядом и, не вступая в прямые контакты, могут все же видеть друг друга. Это позволяет им в какой-то степени учитывать поведение и реакции друг друга в совместной деятельности. Наиболее знакомым для учителя примером фронтальной структуры является та, которая образуется в классе на уроке, при фронтальной работе.

Радиальный вариант централизованной структуры коммуникаций (б) отличается от фронтального тем, что участники деятельности не могут непосредственно воспринимать, видеть или слышать друг друга и обмениваются информацией только через центральное лицо. Это затрудняет отдельному члену группы возможность учитывать

Рис. 1. Типы и варианты внутригрупповых структур коммуникаций

поведение и реакции остальных, зато позволяет ему работать вполне самостоятельно, независимо, до конца выявляя собственную, индивидуальную позицию.

Отличительная особенность централизованной иерархической структуры коммуникаций (в) состоит в том, что здесь имеется несколько, не менее двух, уровней соподчинения участников, причем часть из них может непосредственно видеть друг друга в процессе совместной деятельности, а часть нет. Межличностное общение каждого при этом ограничено, и коммуникации могут осуществляться в основном между двумя располагающимися рядом уровнями соподчиненности. На рис. 71, в, где показана схема такой структуры коммуникаций, у индивида 1, занимающего верхнюю ступень в иерархии соподчинения, есть непосредственный помощник 2, которому, в свою очередь, подчинены три остальных участника. Индивид 1 взаимодействует с индивидом 2, который имеет возможность общаться с теми, кто находится на ступени 3.

Типичные варианты децентрализованных структур коммуникаций, основное отличие которых от централизованных заключается в коммуникативном равенстве всех участников, представлены на рисунке под знаком Б. Понятие «коммуникативное равенство» в данном случае означает, что каждый из членов группы внутри этих структур обладает одинаковыми со всеми возможностями принимать, перерабатывать и передавать информацию, вступая в открытое, неограниченное общение с товарищами по группе.

Цепной вариант этой структуры коммуникаций (г) представляет собой такую систему общения, в пределах которой межличностное взаимодействие осуществляется как бы по цепочке. Каждый из участников, за исключением двух крайних, здесь взаимодействует с двумя соседями, а те, кто занимает крайние позиции, только с одним. Эта структура общения характерна, например, для конвейерной работы, получившей широкое распространение в промышленности.

Круговая структура коммуникаций (д) отличается от цепной. Во-первых, здесь одинаковыми возможностями располагают все без исключения члены группы. Во-вторых, имеющаяся в их распоряжении информация может циркулировать между членами группы, дополняться и уточняться. В-третьих, находясь лицом к лицу, участники такой структуры коммуникаций могут непосредственно наблюдать за реакциями друг друга, учитывать их в своей работе.

Все обсуждавшиеся нами варианты структур коммуникаций в группе в той или иной степени ограничены. В них каждый из участников располагает или неравными возможностями вступления в непосредственное общение с остальными, или равными, но тем не менее ограниченными. Наряду с рассмотренными структурами коммуникаций существует еще одна, которая называется полной или неограниченной (е). В ней никаких препятствий для свободного межличностного общения участников не возникает и каждый из членов группы может совершенно свободно взаимодействовать со всеми другими.

Выбор на практике той или другой структуры коммуникаций определяется целями и задачами, стоящими перед группой. Если, например, практическая задача заключается в совершенствовании системы общения в данной группе (например, при использовании на уроке групповых форм работы), то основное внимание должно быть обращено на каналы коммуникаций. При необходимости быстро и оперативно решить возложенные на группу задачи прежде всего определяют ее оптимальную композицию. Иногда педагога может заинтересовать положение отдельных детей в системе межличностного общения, то, как они сами представляют свое место во взаимоотношениях со сверстниками. В таком случае полезным может оказаться анализ структуры ученического коллектива или какой-либо другой детской группы с позиций ролей и внутренних установок.

Социально-психологическую основу всех отношений, складывающихся в группе, составляют принятые в ней нравственные ценности и нормы. Ценностями является то, что в данной группе наиболее значимо, важно и ценно. Из нравственных ценностей обычно вытекают те нормы, которыми в своих отношениях руководствуются члены группы. В управлении деятельностью группы нормы выполняют ряд важных функций. Наиболее существенные из них — регулятивная, оценочная, санкционирующая и стабилизирующая.

Регулятивная функция норм состоит в том, что они определяют (регулируют) поведение людей в группе и за ее пределами (если речь идет о них как о представляющих свою группу), задают образцы их взаимодействий и взаимоотношений, формируют основные требования, предъявляемые к членам данной группы самими ее участниками.

Соответствие поведения человека принятым в группе нормам существенно влияет на его положение в системе отношений данной группы. Влияние это многостороннее: с одной стороны, если человек следует сложившимся и принятым в группе нормам, то повышается его авторитет в глазах окружающих; с другой — признание значимости человека, повышение его статуса влияет на других членов группы. От него в определенной степени начинает зависеть и сама совокупность складывающихся в группе норм и отношений: он становится их генератором.

Представление о правильности или неправильности групповых ценностных ориентации и норм в известном смысле относительно. Оно бывает различным у людей, которые эту правильность определяют. То, что кажется, например, безусловно правильным учителю, может не показаться таковым для учеников, и наоборот. У младших школьников свои понятия о ценностях, как правило, отличные от того, что ценят старшие школьники и тем более взрослые. Поэтому в каждом конкретном случае при определении групповых норм, их приемлемости или неприемлемости целесообразно предварительно уточнить субъекта, с позиций которого они оцениваются.

Важно ввести еще одно разграничение. Относительность норм выражается также и в том, что для одного и того же человека одновременно могут существовать нормы разного уровня (степени) обязательности. Под групповой нормой первого уровня обязательности понимается социальная норма, нарушение которой совершенно недопустимо. Нормой среднего уровня обязательности можно назвать такую, которая допускает некоторые незначительные отклонения от нее. Наконец, нормой низкого уровня обязательности является такая, соблюдение которой считается делом вкуса, а отклонения от нее никакому наказанию не подлежат. К нормам первого уровня относятся, например, юридические нормы, нарушение которых карается по закону; к числу норм второго уровня можно отнести большую часть норм нравственности, не сформулированных в жесткой форме нравственных императивов (например, норма «быть честным» в некоторых случаях жизни допускает отклонения). Нормой низкого уровня обязательности может быть такая, которую человек сам устанавливает для себя и которой вовсе не обязательно должны следовать остальные члены группы. К этой категории можно отнести особо высокие нравственные социальные нормы, выступающие в форме идеалов. Носителями этих норм являются обычно передовые люди своего времени. Для характеристики поведения таких людей существует специальное понятие «сверхнормативная деятельность».

Сверхнормативная деятельность проявляется в том, что, не довольствуясь теми нормами, которыми руководствуются другие, человек сам для себя выбирает и устраивает более высокие нормы и следует им. Речь в данном случае идет, конечно, о таких нормах, смысл которых заключается в принятии человеком на себя добровольных обязательств по осуществлению деятельности, полезной для других людей. Примером такого рода деятельности могут служить разнообразные формы просоциального поведения, уже рассмотренные нами.

Управление группой, ее самоуправление, воздействие на психологию и поведение отдельных членов группы обычно осуществляется и через официально назначенных лиц — руководителей, и через неофициальных лиц, пользующихся авторитетом среди членов данной группы, имеющих в ней высокий статус и именуемых лидерами. Авторитет лидера в группе обычно не менее силен, чем авторитет руководителя. Лидер в состоянии поднять, увлечь членов группы на любое дело. Нужен ли лидер в группе и почему он появляется в ней?

Права, данные руководителю группы, не всегда достаточны для того, чтобы в любой момент деятельности побудить членов группы на совершение нужных поступков. В жизни любой группы немало таких моментов, когда нужно убеждать, а не приказывать, просить, а не распоряжаться, и здесь лидер незаменим. В роли лидеров могут выступать и официальные руководители групп, но на практике это случается редко, так как качества лидера и руководителя, их внутригрупповые функции не только не совпадают, но иногда прямо противоположны. Например, задача руководителя в конфликтной ситуации, мешающей работе, заключается в том, чтобы снять конфликт и сделать так, чтобы он не мешал работе. Права, данные руководителю, иногда допускают делать это ценой ущерба, наносимого некоторым личных интересам отдельных членов группы. В этой же ситуации задача лидеров будет совсем иной: снять конфликт путем принятия во внимание личных интересов каждого участника, даже ценой нанесения некоторого ущерба работе. В заботах руководителя на первом месте обычно находится дело, а в хлопотах лидера — человек со всеми его эмоциями. Далеко не все руководители, успешно справляющиеся с «деловыми» функциями, столь же уютно чувствуют себя, когда в группе возникают проблемы межличностных отношений. Часто хороший руководитель является посредственным лидером, и наоборот.

Но при всех условиях лидер в группе нужен. Его необходимость диктуется тем, что в каждой группе существуют и должны кем-то регулироваться две взаимодополняющие системы отношений: деловые и личные. Если каждая из них не отрегулирована, если отношения, складывающиеся в одной системе, противоречат отношениям, культивируемым в другой, то такая группа не сможет успешно работать, никогда не станет высокоэффективной. Это обстоятельство и требует наличия в группе лидера наряду с официальным руководителем.

Кто может стать и реально становится лидером в группе? Как и при каких условиях это происходит? На два этих вопроса в науке имеются разные ответы. Обсудим их.

Одни ученые считают, что настоящим лидером в группе, способным повести за собой остальных ее членов, становится человек, который обладает особым набором лидерских личностных черт. Эти черты, полагают сторонники данной точки зрения, даны человеку от природы. Тот, кто лишен специфических лидерских черт и способностей, никогда не становится хорошим, признанным лидером, имеющим высокий статус в группе.

Несмотря на внешнюю простоту и привлекательность данной точки зрения, которая, казалось бы, подтверждается и жизненными наблюдениями (действительно, далеко не каждый человек в жизни становится хорошим лидером), до сих пор не удалось обнаружить у лидеров каких-либо специфических особенностей, свойственных только им и существенно отличающих их от остальных людей. В силу этого обстоятельства возникла альтернативная точка зрения, отрицающая наличие у лидера специфических черт: выход человека в лидеры — результат взаимодействия между ним и группой. Если индивидуальные особенности этого человека, проявленные им в совместной деятельности и общении с остальными членами группы, соответствуют требованиям сложившейся ситуации, то в этой ситуации он становится лидером. При изменении групповой задачи и требований ситуации лидером может стать кто-то другой. В принципе для каждого человека в группе можно определить такие условия, при которых он станет лидером, и для этого вовсе не обязательно обладать какими-то специальными «лидерскими» чертами.

Истина скорее всего находится между этими двумя позициями и предполагает их интеграцию. Чаще всего лидером становится тот, у кого есть какие-либо особенности, ценимые членами группы, и одновременно тот, кто располагает чертами, нужными группе именно в данный момент времени.

Кроме понятия лидерства в психологии используется другое уточняющее представление о нем, в частности понятие стиля лидерства. Стиль лидерства — это совокупность средств психологического воздействия, которыми пользуется лидер для оказания влияния на других членов группы, среди которых он имеет высокий статус. Традиционно принято различать три основных стиля лидерства: авторитарный, демократичный и либеральный.

Авторитарный стиль характеризуется выраженной властностью лидера, директивностью его действий, единоначалием в принятии решений, систематическим контролем за действиями ведомых. Авторитарный лидер обычно не позволяет зависимым от него людям вмешиваться в руководство, подвергать сомнению, оспаривать принимаемые им решения. Он четко разделяет свои собственные права и обязанности ведомых, ограничивая действия последних лишь исполнительскими функциями. Для него идеальный подчиненный — дисциплинированный исполнитель.

Демократичный стиль лидерства отличается от авторитарного тем, что лидер постоянно обращается к мнению зависимых от него людей, советуется с ними, привлекает их к выработке и принятию решений, к сотрудничеству в управлении группой. Он не проводит четкой линии между собственными правами и обязанностями ведомых. Часть своих полномочий он добровольно передает членам группы; они в свою очередь так же добровольно принимают на себя часть его обязанностей, если в этом возникает необходимость. Демократичный лидер особенно ценит таких подчиненных, кто самостоятелен и инициативен, творчески подходит к работе. Он уделяет большое внимание не только деловым, но и личным взаимоотношениям в группе.

Либеральный стиль лидерства —это такая форма поведения лидера, при которой он фактически уходит от своих обязанностей по руководству группой и ведет себя так, как будто он не лидер, а рядовой член группы. Все вопросы внутригрупповой жизни в этом случае решаются коллективным мнением, которое в группе принимается как закон, и этому в своем поведении следуют не только рядовые участники группы, но и сам ее лидер. Фактически в данном случае он является лидером лишь номинально.

На протяжении многих лет исследования лидерства перед психологами неоднократно возникал вопрос: какой из рассмотренных стилей лидерства наиболее целесообразен? Поначалу, когда только еще зарождались соответствующие исследования, считалось, что демократичный стиль лидерства является наилучшим. Действительно, в нем больше привлекательных черт, чем в других. При данном стиле лидерства в группе создается самая благоприятная атмосфера для творческой работы и для удовлетворения других важных социальных потребностей людей. Этот стиль лидерства способствует постановке и решению группой наиболее сложных задач. Он и людьми психологически воспринимается как наиболее благоприятный.

И, тем не менее, сказать, что данный стиль лидерства является наилучшим и к нему надо стремиться во всех без исключения случаях жизни, нельзя. Нередко предпочтительнее оказывается авторитарный и даже либеральный стиль лидерства, например, когда в условиях дефицита времени необходимо добиться высокой организованности, дисциплины, согласованности действий или когда необходимо принимать решение, которое затрагивает интересы всех членов группы. Поэтому на практике самым удачным является не какой-либо один из трех перечисленных стилей лидерства, а гибкий, или комбинированный, стиль лидерства, при котором лидер, умея вести себя по-разному, гибко меняет стиль своего поведения в зависимости от сложившейся в группе обстановки.

Тема 2.3. Группа и личность.

Положительное воздействие общности на индивида.Давно замечено, и это наблюдение отчетливым образом отразилось в теориях личности, что группа оказывает существенное влияние на психологию и поведение индивида. Часть изменений, порождаемых психологическим влиянием группы, исчезает, как только человек выходит из сферы воздействия группы, другие продолжают существовать, оставляя заметный след в личности и при определенных условиях превращаясь в личностные черты.

Можно с некоторыми оговорками принять тот факт, что человек как личность есть продукт, результат многочисленных остаточных групповых влияний, что почти все (за исключением генетически и физиологически обусловленных особенностей) в его психологии и поведении складывается и закрепляется под влиянием участия в деятельности различных социальных больших и малых групп. Каждая из значимых (референтных) социальных групп вносит свой вклад в психологию и поведение личности, и этот вклад отнюдь не является однозначно положительным или отрицательным. Он различен, и об этом в первую очередь свидетельствует наличие у людей множества достоинств и недостатков, большую часть которых они приобрели, находясь в группах.

Рассмотрим в обобщенном виде основные факты, свидетельствующие о положительном и отрицательном влиянии группы на индивида.

Положительное влияние группы на формирование и развитие личности состоит в следующем (далее эти положения раскрываются подробнее):

1. В группе индивид встречается с людьми, которые являются для него основным источником духовной культуры.

2. Отношения между людьми, складывающиеся в группах, несут в себе позитивные социальные нормы и ценностные ориентации, которые усваиваются личностью, включенной в систему групповых взаимоотношений.

3. Группа является таким местом, где индивид отрабатывает свои коммуникативные умения и навыки.

4. От участников группы индивид получает информацию, позволяющую ему правильно воспринимать и оценивать себя, сохранять и укреплять все положительное в своей личности, избавляться от отрицательного и недостатков.

5. Группа снабжает индивида системой положительных эмоциональных подкреплений, необходимых для его развития.

Лишь постоянное общение индивида с более развитыми, чем он сам, личностями, обладающими ценными знаниями, умениями и навыками, обеспечивает ему возможность приобщения к соответствующим духовным ценностям. Почти у каждого человека есть чему научиться у других людей, и практически в каждой группе он встречает таких людей.

Если бы человеческий ребенок родился и вырос не в обществе, среди других людей, а в изоляции от них, он никогда психологически и поведенчески не превратился бы в человека. Об этом свидетельствуют многие описанные в научной и популярной литературе факты, когда в силу трагически сложившихся жизненных обстоятельств человеческие дети оказывались с малолетнего возраста лишенными возможности общаться с развитыми, культурными людьми, жили в физической или психологической изоляции от них, в сообществах животных. Почти во всех этих случаях были отмечены серьезные задержки как в психологическом, так и в поведенческом развитии детей.

Только через прямое общение и личные контакты в группах одни люди передают другим свой жизненный опыт. Этот опыт включает практически все человеческое, что есть в современном человеке, от элементарных гигиенических навыков и пользования речью до нравственных ценностей и способностей к различным видам деятельности. Чем больше разнообразных групп, активным участником которых становится индивид в процессе его жизни, тем больше у него возможностей для развития, приобретения разнообразных ценных человеческих качеств. В особенности это касается высшей духовной культуры, которая передается от человека к человеку только в результате обучения и воспитания, через прямое межличностное групповое общение.

На психологию индивида группа влияет через систему складывающихся в ней отношений, в частности — через отношения данного индивида с остальными участниками группы. Мы уже знаем о том, что при разных отношениях индивиды проявляют себя с различной, положительной или отрицательной, стороны, поэтому для обеспечения преимущественно положительного влияния группы на личность важно добиться того, чтобы межличностные отношения в ней были благоприятными.

Нигде, кроме группы, человек не в состоянии усвоить речь и научиться пользоваться ею. Ребенок научается разговаривать только благодаря тому, что все в семье, где он родился, говорят на родном языке. И не просто говорят, а постоянно, чуть ли не с первых дней рождения обращаются к нему на языке, требуют ответной реакции и всячески ее поощряют. Стимулирование языкового развития индивида со стороны группы происходит и дальше. Установлено, что между уровнем владения языком и участием индивида в деятельности различных групп существует прямая зависимость.

Важным фактором индивидуального психологического развития человека являются его знания о самом себе. Иначе, как от других людей, в процессе непосредственного общения с ними, он эти знания получить не может. Группа и составляющие ее люди являются для индивида своеобразным зеркалом (вернее — разными зеркалами, каждое из которых по-своему отражает его), в котором выражается человеческое «Я».

Точность и глубина отражения личности в группе прямо зависят от открытости, интенсивности и разносторонности общения данной личности с остальными членами группы.

Для развития у себя тех или иных достоинств индивиду необходимы соответствующие стимулы, положительные подкрепления. Их основным источником также являются люди, окружающие его в группах.

Таким образом, для развития индивида как личности группа представляется незаменимой. То же самое, и даже в еще большей степени, касается высокоразвитого коллектива. В жизни и деятельности каждого отдельно взятого человека он играет незаменимую положительную роль. О ней много писали и говорили такие известные педагоги, как А. С. Макаренко, В. А. Сухомлинский и др. Однако свою положительную роль в развитии личности коллектив реализует лишь тогда, когда не происходит его и ее (этой роли) идеологического искажения, когда психологическая и педагогическая теория коллектива не оказывается предметом политических манипуляций. К этому вопросу мы еще специально вернемся во втором томе учебника при рассмотрении психологических проблем воспитания личности.

Отрицательное влияние группы на личность.Если о положительном воздействии группы на индивида (коллектива на личность) много и хорошо написано в педагогической, социологической и психологической литературе, то о фактах отрицательного воздействия известно немного. Во всяком случае, до недавнего времени из-за определенной идеологизации психологи и педагоги об этих фактах предпочитали умалчивать. В этой связи мы уделим рассмотрению и анализу этих фактов несколько больше внимания, чем отведено на представление влияния группы на индивида в положительном свете. Особенно много данных о возможном отрицательном влиянии группы на индивида накоплено в социальной психологии малых групп, начало которой было положено исследованиями отечественных и зарубежных ученых, проведенными еще в начале XX в.

Поначалу психологи, заинтересованные в решении данного вопроса, в качестве объекта исследования использовали большие социальные общности типа толпы и неорганизованной массы людей, и только затем внимание переместилось на изучение влияния малой группы на индивида.

Французский исследователь Г. Лебон в книге под кратким названием «Толпа», опубликованной в 1895 г., попытался вывести общие законы поведения человека в неорганизованной общности людей. Он утверждал, что средний человек в массе людей, в толпе обнаруживает более низкий уровень интеллекта, чем вне ее. В толпе он более доверчив, агрессивен, ожесточен, нетерпелив, аморален и даже способен вести себя на уровне животного. Очевидно, Г. Лебон преувеличивал отрицательное влияние толпы на индивида, но тем не менее в его суждениях и выводах содержалась определенная доля истины. Ее подтвердили последующие экспериментальные исследования. Те специфические изменения в психологии и поведении человека под влиянием толпы, на которые одним из первых обратил внимание Лебон, внимательно исследованы в социальной психологии под названиями «обезличивание» и «деиндивидуализация».

ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ

| СИТУАЦИОННЫЕ ПРИЧИНЫ ДЕИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ: АНОНИМНОСТЬ. ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ВОЗБУЖДЕННОСТИ. СОСРЕДОТОЧЕННОСТЬ ВНИМАНИЯ ЧЕЛОВЕКА НЕ НА СОБСТВЕННОМ ПОВЕДЕНИИ, А НА ТОМ, ЧТО ПРОИСХОДИТ ВОКРУГ. |

| СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ, ВЕДУЩИЕ К УСИЛЕНИЮ ДЕИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ, УЖЕ ВОЗНИКШЕЙ В СИЛУ УКАЗАННЫХ ВЫШЕ ПРИЧИН: ВЫСОКАЯ СПЛОЧЕННОСТЬ ГРУППЫ, В КОТОРОЙ ОКАЗАЛСЯ ИНДИВИД,ЕЕ ЕДИНСТВО. СНИЖЕННЫЙ УРОВЕНЬ САМОСОЗНАНИЯ И САМОКОНТРОЛЯ ИНДИВИДА |

| СЛЕДСТВИЯ ДЕИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ПРОЯВЛЕНИЕ ИМПУЛЬСИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ. ВОЗРОСШАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ К ВНЕШНИМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ: - ПОВЫШЕННАЯ РЕАКТИВНОСТЬ. - НЕСПОСОБНОСТЬ УПРАВЛЯТЬ СОБСТВЕННЫМ ПОВЕДЕНИЕМ. - ПОНИЖЕННЫЙ ИНТЕРЕС К ОЦЕНКАМ ОКРУЖАЮЩИХ ЛЮДЕЙ. - НЕСПОСОБНОСТЬ ВЗВЕШЕННО ОЦЕНИВАТЬ И РАЗУМНО ПЛАНИРОВАТЬ ПОВЕДЕНИЕ |

Рис. 80. Возможные причины и следствия деиндивидуализации

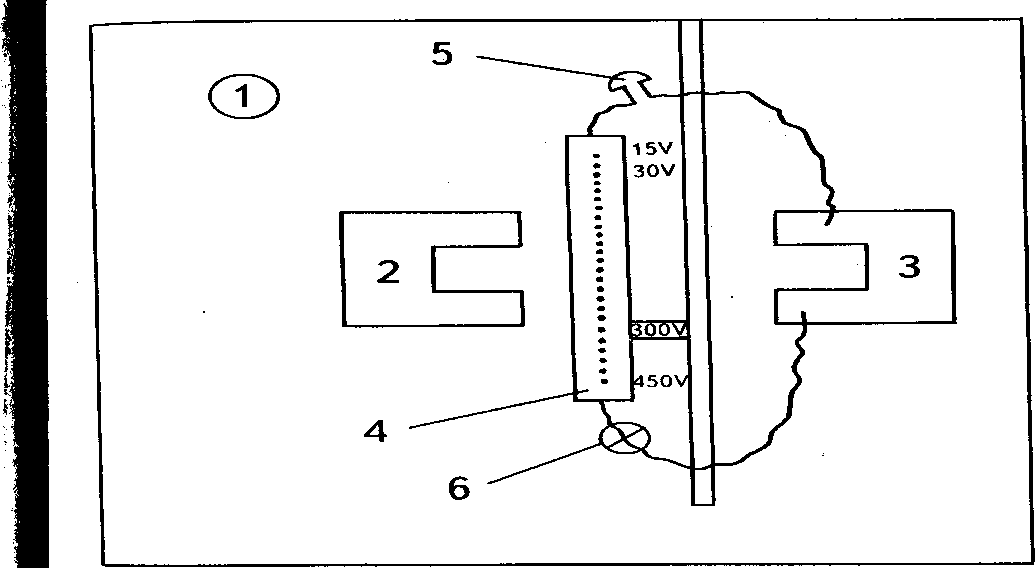

Рис. 81. Схема обстановки в лаборатории во время проведения эксперимента С. Милгрэма: 1 — место экспериментатора, 2 — место «учителя», 3 — место «ученика», 4 — пульт с кнопками, включающими нужное напряжение в сети, 5 — электрический звонок, 6 — электрическая лампочка

Было показано, что, когда человек испытывает на себе влияние некоторой достаточно большой социальной общности, внутренне не организованной, в его психологии и поведении в большей степени проявляется то общее, что свойственно данной группе, и в гораздо меньшей степени то, что составляет его собственную индивидуальность. Человек в толпе нередко перестает быть личностью, поэтому данный феномен получил название обезличивание. На рис.80 приведены возможные причины обезличивания (деиндивидуализации), ее психологические и поведенческие следствия.

Один из наиболее впечатляющих экспериментов, показывающих, насколько далеко может зайти обычный человек в своих действиях , бездумно и слепо подчиняясь давлению со стороны авторитетных лиц или групп, которые они представляют, был проведен в начале 60-х годов американским психологом С.Милгрэмом. Этот эксперимент заключался в следующем.

Через объявление в газете за плату в 4 доллара в час добровольцы были приглашены принять участие в «научном психологическом эксперименте, предназначенном для изучения памяти». Каждому из людей, посетивших лабораторию в ходе эксперимента говорилось, что он будет выполнять роль «учителя», задача которого заключается в том, чтобы читать «ученику» пары слов и затем, напоминая по одному из каждой пары, просить «ученика» вспомнить второе слово соответствующей пары. Если ученик ошибался, то «учитель» должен был наказывать его ударами электрического тока, последовательно повышая его напряжение от 15В до 450В шагами по 15В ( за каждую следующую ошибку напряжение в сети должно увеличиваться на 15В).

Общая схема данного эксперимента представлена на рис.81. «Учителя» и «ученика» разделяла тонкая фанерная перегородка, так что «учитель» не мог видеть «ученика», но хорошо слышал все, что происходит за перегородкой. Во время эксперимента «ученик» сидел в кресле 3, привязанный к нему ремнями, а на его руках находились контакты от электрических проводов, идущих от пульта. Само кресло 3, кроме того, было крепко привинчено к полу. При возникновении тока в электрической цепи зажигалась лампочка 6 и звучал электрический звонок 5. Перед началом эксперимента сам «учитель» садился в кресло «ученика» и для пробы получал удары электрическим током 15В и 30В. После того как он убеждался в том, что ток по цепи действительно идет и что удары достаточно чувствительны, начинался основной эксперимент.

Непосредственно перед «учителем» находилась панель с электрическими кнопками, градуированными от 15В до 450В. Цифра 300В была выведена красным цветом, и рядом с ней было написано слово «шок», сто свидетельствовало о том, что такое напряжение смертельно опасно для человека и вызывает у него состояние шока.

На самом деле «ученик» в ходе эксперимента никаких ударов электрическим током не получал. С помощью скрытого маневра экспериментатор переключал ток на иную, замаскированную сеть, в которой также были включены лампочка и звонок. В качестве же «ученика» в эксперименте использовался специально подготовленный человек – актер, который умело имитировал поведение и переживания лица, подвергаемого ударам электрического тока разной силы (напряжения). По мере того как «росло» напряжение в сети, «ученик» должен был вести себя все более беспокойно, а при напряжении более 300 В прекращать подавать какие бы то ни было признаки жизни: не отвечать на вопросы, не производить никаких звуков. До этого момента он должен был выражать свой протест движениями, ворчанием, криками, ударами ногами в перегородку и другими естественными способами.

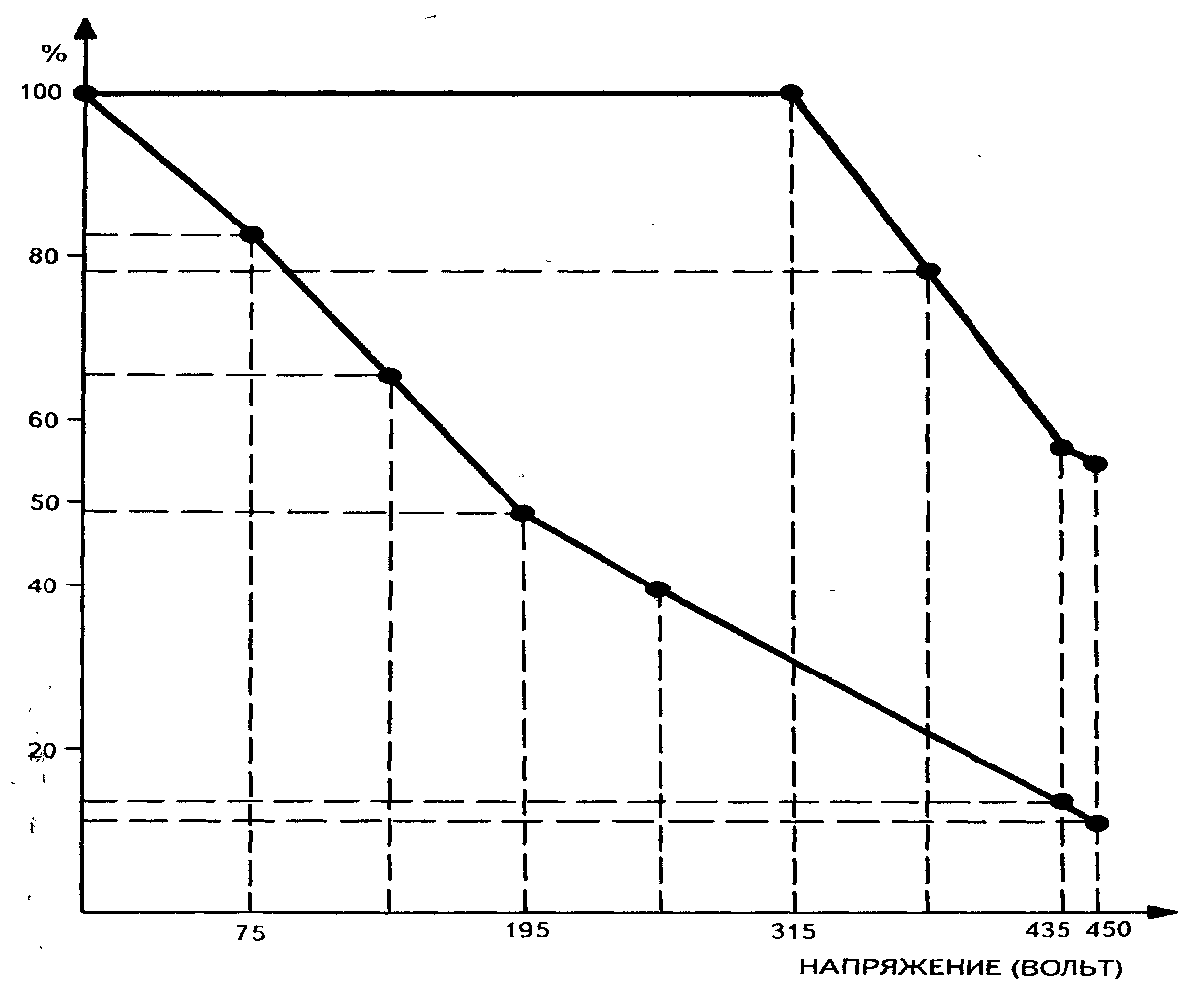

Рис.82. Предполагаемое (нижняя кривая) и действительное (верхняя кривая) количество людей, подчинившимся просьбам и приказам экспериментатора в эксперименте Милгрэма ( по Г. Бьеберу,1973)

Как и следовало ожидать, многие добровольцы с самого начала отказывались участвовать в данном эксперименте, включавшем мучительную процедуру наказания током другого человека. Однако экспериментатор уговаривал их, используя всевозможные аргументы. То же самое он должен был делать и по ходу эксперимента, чтобы побудить «учителей» как можно дольше наносить удары электрическим током «ученикам». Экспериментатор мог использовать любые аргументы, кроме прямого принуждения, но не имел права открывать «ученику» подлинную цель исследования. Для убеждения «учителя» экспериментатор имел право пользоваться следующими, например, словами: «пожалуйста, продолжайте», «эксперимент получается и требует того, чтобы вы продолжали», «очень важно, чтобы вы продолжали, это абсолютно необходимо», «вы должны продолжать, у вас нет иного выхода», «я требую», «я приказываю, чтобы вы продолжали». Если и последнее не помогало, то эксперимент прекращался и отмечалось то напряжение, до которого дошел «ученик».

Результаты эксперимента, проведенного со многими американцами, оказались обескураживающими (рис. 82). Обнаружилось, что почти 65% всех испытуемых-«учителей» довели напряжение тока до максимальной величины 450 В. Ни один из них не прекратил эксперимент до того, как напряжение на приборе достигло 300 В, т. е. той критической точки, за которой у «ученика» должен был последовать шок.

Полученные результаты С. Милгрэм объяснил следующим образом: люди, живущие в обществе, привыкают считать, что тот, кто находится над ними, кому они должны подчиняться, ответствен и лучше знает ситуацию, чем они сами. Факт чрезвычайного послушания испытуемых в данном эксперименте объясняется следующими причинами (обобщение ответов самих испытуемых, выступивших в роли «учителя»):

1. Попадание в ловушку. Эксперимент был задуман и начинался довольно невинно, как рядовое исследование памяти, а затем незаметно для самого испытуемого напряжение в нем постепенно нарастало. Испытуемые, начавшие повышать напряжение, не имели естественной точки, барьера, подойдя к которому следовало остановиться. По ходу эксперимента экспериментатор не вводил никаких новых требований, и испытуемые просто продолжали делать то, что уже начали. К тому времени, когда у них впервые возникало желание выйти из эксперимента, они в своих действиях уже заходили слишком далеко, были как бы уже в ловушке, из которой не было выхода назад. Поэтому, обескураженные, они уже дальше продолжали действовать механически («терять было нечего»).

2. Этикет ситуации. В своеобразной психологической ловушке испытуемые оказались еще и потому, что с самого начала согласились, причем добровольно, участвовать в эксперименте и подчиняться требованиям экспериментатора. Для человека, давшего добровольное согласие что-либо делать другому лицу, трудно и неловко отказаться от обещанного. Такой отказ должен был бы означать выражение сомнения в порядочности и компетентности экспериментатора, прямое обвинение его в издевательстве над человеком («учеником») .

В одном из последующих экспериментов подобного рода, проведенном в несколько измененных условиях, вместо одного «учителя» было три (на самом деле настоящим испытуемым из них был только один). Два дополнительных «кандидата в учителя» делали следующее: один лишь зачитывал пары слов, второй только называл допущенные ошибки. Третий же, настоящий испытуемый, должен был нажимать электрическую кнопку, включающую напряжение. Когда оно достигало 150 В, «учитель», зачитывавший пары слов «ученику», вслух заявлял, что отказывается дальше работать, покидал свое рабочее место и пересаживался в свободное кресло, стоявшее невдалеке. Он вел себя так несмотря на то, что экспериментатор настаивал на продолжении работы. Далее, в тот момент, когда напряжение на приборе достигало 210 В, аналогичным образом поступал и второй подставной «учитель». После этого экспериментатор обращался к третьему оставшемуся (наивному испытуемому) и просил его одного продолжать эксперимент, более того — приказывал ему это делать. Оказалось, что в этих условиях приказу экспериментатора подчинились лишь 10% людей, выступивших в эксперименте в истинной роли «учителей».

В другой модификации того же эксперимента вместо двух дополнительных «учителей» опыт вели два экспериментатора. Вскоре после того, как «ученик» получал первые несколько ударов электрическим током, экспериментаторы начинали спорить между собой. Один из них требовал немедленно прекратить эксперимент, другой настаивал на его продолжении. В этих условиях ни один из настоящих испытуемых не изъявил желания продолжить эксперимент, несмотря на то, что второй из экспериментаторов настаивал на этом.

3. Смягчающие обстоятельства. Испытуемые в эксперименте знали, что совершают акт насилия, но для их действий были некоторые смягчающие обстоятельства. Например, в оправдание своего поведения «учитель» мог сказать, что не видел «ученика», поскольку тот находился за перегородкой в соседней части комнаты и, следовательно, не мог по-настоящему оценить, насколько ему больно. Действительно, было обнаружено, что в случае, если «учитель» и «ученик» находились в одном помещении и могли видеть друг друга, число послушных приказу экспериментатора снижалось до 30%. Чем меньше для испытуемого было смягчающих его вину обстоятельств, тем меньше послушания он демонстрировал. Однако в тех случаях, когда «учитель» не сам должен был нажимать кнопки, а только давал распоряжение делать это другому, количество послушаний вновь резко возрастало, до 93%, причем на этот раз «учитель» без стеснения использовал всю шкалу напряжений, до 450 В включительно. Поразительно, замечает по этому поводу С. Милгрэм, насколько снижается эффект послушания, если человеку приходится совершать акт насилия собственной рукой, и насколько он возрастает, если за него это делает кто-то другой.

4. Надзор. Очевидным фактом, оказавшим влияние на поведение испытуемых в обсуждаемом эксперименте, было личное присутствие экспериментатора. В тех случаях, когда он покидал лабораторию и отдавал свои распоряжения по телефону, процент послушных приказу падал с 65 до 21 %. Многие из испытуемых в этих условиях начинали хитрить, используя для наказания «ученика» ток гораздо меньшего напряжения, чем предписывалось инструкцией.

5. Авторитет и идеология, прикрывающая сверху. Наиболее важный фактор из числа тех, которые порождают добровольное и бездумное послушание, связан с так называемой «идеологией, прикрывающей сверху». Это укоренившаяся в обществе или социальной группе система взглядов, которая заранее юридически и морально оправдывает тех, кто им следует. В эксперименте С. Милгрэма в роли такой идеологически высокой инстанции, заранее снимающей ответственность с испытуемых, выступал авторитет науки («наука требует жертв»). Когда в одном из экспериментов ссылка на научные интересы в оправдание издевательства над человеком была снята, число послушных упало с 65 до 48%.

Обратим внимание на одно обстоятельство, связанное с данным экспериментом. Оно показывает, что нередко люди о себе и себе подобных думают лучше, чем они есть на самом деле. В одном из подобных исследований, осуществленном Г. Бьербауэром по методике С. Милгрэма, испытуемых до начала эксперимента просили предсказать, как другие люди (не они сами) поведут себя в данном эксперименте. Затем тех, в отношении которых они делали предсказание, включили в эксперимент и проверили, как они вели себя на самом деле. Предсказанные и реальные результаты затем сравнили между собой (рис. 83, нижняя и верхняя кривые).

Эти данные также вызывают удивление. Вместо ожидаемых по предсказанию примерно 30% людей, которые способны были довести напряжение до 315 В, таких на самом деле оказалось 100%. Вместо приблизительно 10% ожидаемого числа людей, способных нанести другому человеку удар электрическим током напряжением 450 В, в действительности оказалось более 60%.

Все то, о чем говорилось в эксперименте С. Милгрэма, действует на человека в реальных группах, где на него часто оказывается давление отдельными лицами самими по себе и от имени этих групп. Следовательно, считать влияние группы на индивида только положительным фактором нельзя.

Другим возможным отрицательным следствием группового влияния может быть то воздействие, которое оказывается обычно на одаренных творческих личностей, существенно отличающихся по своей психологии от большинства членов данной группы. На это обстоятельство в свое время обратил внимание В. М. Бехтерев.

Проведя ряд индивидуальных и групповых экспериментов, в результате которых сравнивались показатели творческой работы группы и индивида, В. М. Бехтерев показал, что в творчестве группа может уступать особо одаренным личностям. Выяснилось, в частности, что коллективное творческое решение, если оно принимается по «большинству», методом простого голосования, нередко оказывается более низкого качества, чем частное творчество особо одаренных личностей, включенных в данную группу. Их оригинальные идеи отвергаются большинством потому, что непонятны ему, и такие личности, находясь под сильным психологическим давлением «квалифицированного» (на самом деле некомпетентного) большинства, сдерживаются, подавляются в своем творческом развитии. В печальной истории нашей страны за последние семь десятков лет мы встречались с немалым количеством примеров, подтверждающих вывод Бехтерева. Имеются в виду многие одаренные писатели, художники, ученые, инженеры, которые были исключены из своих творческих коллективов и, более того, волею судьбы оказались за рубежом, где и получили признание по достоинству.

Последний факт, который здесь следует еще раз напомнить— мы его уже рассматривали,— касается конформного поведения (см. гл. 3). Конформизм — широко распространенный феномен, выражающий собой безусловно отрицательное влияние группы на личность, побуждающий ее вести себя нечестно. И чем более сплоченной является группа в своем психологическом давлении на индивида, тем более конформно он вынужден поступать.

Восприятие и понимание людьми друг друга.В человеческих взаимоотношениях, в понимании того, как личность влияет на группу и группа на личность, важное значение имеет восприятие и понимание людьми друг друга. Оно всегда присутствует при контактах людей и является для них столь же естественным, как и удовлетворение повседневных органических потребностей. Трудно придумать более дьявольское наказание, писал У. Джеме, как если бы кто-нибудь попал в общество людей, где никто на него не обращал бы внимания. Если бы никто не оборачивался при нашем появлении, не отвечал на наши вопросы, если бы всякий при встрече с нами намеренно не узнавал нас и обходился с нами, как с неодушевленными предметами, то нами овладело бы известного рода бешенство, бессильное отчаяние, от которого были бы облегчением жесточайшие телесные муки, лишь бы при этих муках мы чувствовали, что при всей безвыходности нашего положения мы все-таки не пали столь низко, чтобы не заслуживать внимания.

В этом психологически глубоком и жизненно правдивом высказывании одного из лучших знатоков практической психологии чела века и межлюдских отношений очень точно схвачена не только потребность человека во внимании к себе людей, но и в определенно»! отношении. Оно же не в последнюю очередь зависит от того, на. сколько правильно нас воспринимают и оценивают люди.

Каковы же истоки понимания человека человеком?

Таких истоков по современным научным представлениям немало, и все они способны поставлять нам не только истинные знания о людях, но и заблуждения. Рассмотрим их.

Один из механизмов восприятия и понимания людьми друг друга получил название имплицитная теория личности. Она представляет собой представление человека о том, как в людях взаимосвязаны черты характера, внешний облик и поведение. Имплицитная теория личности складывается в индивидуальном опыте общения с людьми и становится достаточно устойчивой структурой, определяющей восприятие человека человеком. Пользуясь ею, индивид на основе внешнего облика человека судит о его возможных чертах личности, вероятных поступках и заранее преднастраивается на определенные формы поведения по отношению к соответствующему человеку. Имплицитная теория личности формирует установку человека по отношению к людям, имеющим определенные особенности внешности. Она же позволяет на основе ограниченной информации о другом судить о том, что ему присуще. Например, если в структуру имплицитной теории личности входит знание о том, что смелость как черта личности обычно сочетается с порядочностью, то индивид, обладающий соответствующим знанием, будет автоматически считать порядочными всех смелых людей (на самом деле связь между этими чертами личности может оказаться случайной).

Процесс формирования имплицитной теории личности у человека можно представить себе следующим образом. Встречаясь в жизни с разными людьми, человек откладывает в своей памяти впечатления о них, которые в основном касаются внешних данных, поступков и черт характера. Множество жизненных наблюдений, накладываясь друг на друга, образуют в сознании нечто вроде гальтоновской фотографии: в долговременной памяти от встреч с этими людьми остается только самое общее и устойчивое. Оно-то и образует ту тройственную структуру, которая лежит в основе имплицитной теории личности: взаимосвязи характера, поведения и внешнего облика человека. Контактируя впоследствии с людьми, которые внешне чем-то напоминают индивиду тех, о ком впечатления отложились в его памяти, он бессознательно начинает приписывать этим людям те черты характера, которые входят в .сложившуюся структуру имплицитной теории личности.

Если она правильна, имплицитная теория личности способствует быстрому формированию точного образа другого человека, причем даже в отсутствие достаточной информации о нем. В этом состоит положительная социально-психологическая роль обсуждаемого нами явления. Однако если имплицитная теория личности неверна, а такое случается нередко, то это может привести к построению ошибочного априорного (предполагаемого) образа другого человека, породить неправильное отношение к нему и, как следствие, отрицательную ответную реакцию с его стороны. Поскольку все это происходит обычно на подсознательном уровне, между людьми могут возникнуть неконтролируемые и неуправляемые взаимные антипатии. Именно искаженная имплицитная теория личности является часто встречающейся причиной разного рода расовых, национальных, социальных, религиозных и других предрассудков.

Следующим фактом, который определенно влияет на правильность восприятия и понимания людьми друг друга, является эффект первичности. Суть его состоит в том, что первое впечатление о человеке, первая по порядку личностная информация, полученная о нем воспринимающим лицом, способна оказать более сильное и достаточно устойчивое влияние на формирование его образа. Иногда соответствующее явление, обнаруживающееся в сфере восприятия и оценки людьми друг друга, называют эффектом ореола.

Если, например, первое впечатление о другом человеке в силу сложившихся обстоятельств оказалось положительным, то на его основе в дальнейшем формируется положительный образ данного человека, который становится своеобразным фильтром (ореолом), пропускающим в сознание воспринимающего только ту информацию о воспринимаемом, которая согласуется с первым впечатлением (срабатывают законы когнитивного диссонанса). Если, напротив, первое впечатление почему-то оказалось отрицательным, то в сознание воспринимающего попадает лишь та информация о воспринимаемом, которая по преимуществу отрицательна. Такое происходит, по крайней мере, на первых порах межличностного общения данных людей. Поскольку обстоятельства встречи этих людей могут оказаться самыми разными, случайно зависящими от обстановки, настроения, состояния этих людей и многого другого, их первое впечатление друг о друге может оказаться (и чаще всего оказывается) неправильным.

Но нередко эффект ореола проявляется тогда, когда первое впечатление или первая личностная информация о человеке оказалась правильной. Тогда он начинает играть в межличностных отношениях положительную роль, способствует быстрой и эффективной преднастройке людей в общении друг с другом.

С эффектом первичности логически связан противоположный ему эффект новизны. Он касается не первого, а последнего из полученных впечатлений о человеке. Та информация, которая в памяти отложилась последней по порядку, также способна сильнее влиять на последующие восприятие и оценку данного человека, чем предыдущая (за исключением самого первого впечатления). Над последними по порядку сведениями о другом человеке индивид может поразмышлять, спокойно обдумать и взвесить их. Они как бы заменяют, вытесняют на время из памяти то, что раньше было известно о данном человеке и в текущий момент времени выходит на первый план.

Оба рассмотренных нами феномена — эффект первичности (ореола) и эффект новизны — своим возникновением обязаны, в частности, уже известному нам закону долговременной памяти, согласно которому лучше всего запоминается то, что было в начале и в конце.

Много внимания в исследованиях восприятия людьми друг друга было уделено выяснению того, каков сам по себе процесс межличностного познания, на что в первую очередь обращает внимание воспринимающий, давая оценку воспринимаемому, в какой последовательности он «считывает» информацию о нем. Оказалось, что при восприятии нового для себя человека индивид главное внимание обращает на такие особенности его внешности, которые являются наиболее информативными с точки зрения психологических особенностей воспринимаемого. Это — выражение лица, движения рук. В лице человека внимание воспринимающего в первую очередь привлекают глаза и губы, а в руках —-пальцы. Они, по-видимому, и несут в себе наибольшую информацию о психологии и состоянии человека в данный момент времени. Вначале обычно оценивается общее отношение воспринимаемого человека к воспринимающему, затем строится и проверяется гипотеза о личности человека и, если она подтверждается, из долговременной памяти извлекается необходимая информация о том, как целесообразно вести себя по отношению к данному человеку.

Психологи, кроме того, пытались выяснить, какие из состояний воспринимаемого человека оцениваются воспринимающим лучше и в какой последовательности. Вот результаты одного из подобных экспериментов. В нем для определения характера воспринимаемых эмоциональных состояний использовались отрывки из литературных произведений. Они выражали три группы состояний говорящего: эмоционально положительное, безразличное и эмоционально отрицательное. Оказалось, что довольно часто, от 30 до 50% случаев, люди совершают ошибки в точном определении эмоционального состояния говорящего. Правильнее других оцениваются положительные эмоции, а хуже всех — отрицательные (более 50% ошибок).

Из числа положительных эмоциональных состояний правильнее других воспринимается и оценивается радость, несколько хуже — восхищение. В группе индифферентных эмоциональных состояний точнее других идентифицировалось состояние удивления, несколько хуже — безразличия. Из числа отрицательных эмоций одинаково плохо воспринимались обида, тоска и гнев.

Были обнаружены существенные межиндивидуальные различия в правильности определения отдельных видов эмоциональных состояний человека. Оказалось, что эти различия связаны с культурой, национальностью, профессией, некоторыми другими факторами. Они также касаются возраста и пола человека, его психологического состояния в момент восприятия.

Кроме индивидуальных различий, определяемых названными причинами, существуют типичные формы восприятия и понимания человека человеком. Среди них выделяются следующие:

1. Аналитический. В данном случае каждый информативный элемент внешности человека, например его руки, глаза, форма губ, подбородка, цвет и форма волос и т. п., связывается с наличием определенной личностной черты. О психологических особенностях человека судят на основе предварительного разложения его внешности на элементы (анализа внешнего облика), а далее по ним судят об отдельных присущих ему качествах личности. Данный тип восприятия свойствен художникам и врачам, которым по роду своей профессии нередко приходится заниматься изучением внешнего облика человека (художникам — для его воссоздания на полотне, врачам —с целью более точной медицинской диагностики).

2. Эмоциональный. Здесь человеку приписываются те или иные качества личности на основе эмоционального отношения к нему, причем личностная оценка воспринимаемого определяется рассмотренными ранее механизмами эффекта первичности, эффекта новизны. Такой тип межличностного восприятия нередко встречается у детей, особенно у подростков, а также у лиц женского пола, эмоционально возбудимых лиц и у части людей с образным типом памяти и мышления.

3. Перцептивно-ассоциативный. Он характеризуется использованием суждений по аналогии при восприятии человека. Признаки его внешнего облика и поведенческие реакции вызывают в памяти воспринимающего образ другого человека, внешне чем-то похожего на воспринимаемого. Благодаря имплицитной теории личности гипотетически достраивается и формируется образ воспринимаемого и ему приписываются те черты, которые характерны для имплицитной теории личности воспринимающего. Этот тип межличностного восприятия нередко можно встретить у людей пожилого возраста, у тех, кто располагает достаточно большим и богатым профессиональным и жизненным опытом общения с разными людьми, например у актеров, которым часто приходится воспроизводить психологию и поведение различных людей. Аналогичным образом, воспринимая и оценивая других людей, действуют те, кому нередко приходится оценивать другого человека как личность в условиях дефицита информации и времени: педагоги, врачи, руководители.

4. Социально-ассоциативный. В этом случае восприятие и оценка осуществляются на основе сложившихся социальных стереотипов, т. е. на базе отнесения воспринимаемого лица к определенному социальному типу. В итоге воспринимаемому человеку приписываются качества того типа, к которому он был отнесен. Как базовые социальные типы могут выступить люди разных профессий, социального положения, мировоззрения и т. п. Этот тип восприятия

свойствен, например, руководителям и политикам, философам и социологам.

Для того чтобы правильно воспринять и оценить человека, необходимо внимательно наблюдать за его поведением в тех ситуациях, где он более всего и разностороннее всего раскрывает себя как личность. Эти ситуации должны отвечать следующим основным требованиям:

А. Быть такими, в которых поведение человека направлено на достижение целей, соответствующих его наиболее важным жизненным мотивам и потребностям.

Б. Эти ситуации должны быть связаны с преодолением серьезных препятствий на пути достижения желаемой цели. Среди этих препятствий должны помимо прочего находиться люди, чьи интересы не полностью совпадают с интересами данного человека.

В. Соответствующие ситуации должны включать в себя три основные сферы человеческой деятельности: учение, общение и труд, поскольку в каждой из них проявляются существенные и разные стороны личности.

Наблюдения за человеком с целью его оценки как личности должны проводиться по определенному плану. Для того чтобы получить необходимые для обобщения сведения о личности человека, желательно в общении с ним и в процессе наблюдения за ним обратить особое внимание на то, что он говорит, как говорит, каким образом реагирует на действия и поступки других людей.

Если это возможно, то нужно воспользоваться суждениями и мнениями других людей о воспринимаемом человеке, так как любое отдельно взятое мнение всегда в той или иной степени субъективно, односторонне. Мы не в состоянии постоянно находиться рядом с другим человеком, непрерывно наблюдать за его поведением. Чаще всего мы встречаемся с человеком эпизодически, наблюдаем его в ограниченном круге социальных ситуаций, например в школе, в семье, в кругу друзей, на отдыхе и т. д. Следовательно, мы в состоянии правильно воспринять и оценить в человеке только те черты,. которые в этих условиях раскрываются достаточно полно. Остальное мы можем не знать просто по той причине, что не имели благоприятной возможности вести наблюдение за данным человеком в иных социальных ситуациях. Такую возможность могли получить окружающие люди, поэтому их мнение в данном случае может служить хорошим дополнением к нашему собственному восприятию.

Есть некоторые факторы, которые мешают правильно воспринимать и оценивать людей. Основные из них такие:

1. Неумение различать ситуации общения по таким признакам, как:

а) цели и задачи общения людей в данной ситуации,

б) их намерения и мотивы,

в) формы поведения, подходящие для достижения поставленных целей,

г) состояние дел и самочувствие людей в момент наблюдения за ними.

2. Наличие заранее заданных установок, оценок, убеждений, которые имеются у наблюдателя задолго до того, как реально начался процесс восприятия и оценивания им другого человека. Такие установки обычно проявляются в суждениях типа «Что тут смотреть и оценивать? Я и так знаю...».

3. Наличие уже сформированных стереотипов, в соответствии с которыми наблюдаемые люди заранее относятся к определенной категории и формируется установка, направляющая внимание на поиск связанных с ней черт. Например: «Все мальчишки грубы», «Все девчонки неискренни».

4. Стремление делать преждевременные заключения о личности оцениваемого человека до того, как о нем получена исчерпывающая и достоверная информация. Некоторые люди, к примеру, имеют «готовое» суждение о человеке сразу же после того, как в первый раз повстречали или увидели его.

5. Отсутствие желания и привычки прислушиваться к мнению других людей в оценках личности, стремление полагаться только на собственное впечатление о человеке, отстаивать его.

6. Отсутствие изменений в восприятии и оценках людей, происходящих по естественным причинам со временем. Имеется в виду тот случай, когда однажды высказанные суждение и мнение о человеке не меняются, несмотря на то, что накапливается новая информация о нем.

Важное значение для более глубокого понимания того, как люди воспринимают и оценивают друг друга, имеет широко исследованное в социальной психологии явление казуальной атрибуции. Процессы казуальной атрибуции подчиняются следующим закономерностям, которые оказывают влияние на понимание людьми друг друга:

1. Те события, которые часто повторяются и сопровождают наблюдаемое явление, предшествуя ему или появляясь одновременно, обычно рассматриваются как его возможные причины.

2. Если тот поступок, который мы хотим объяснить, необычен и ему предшествовало какое-либо уникальное событие, то мы склонны именно его считать основной причиной совершенного посту

Дата добавления: 2015-11-28; просмотров: 1080;