Микроспорогенез и микрогаметогенез

Лекция ЦВЕТОК

Цветок- орган семенного размножения покрытосеменных растений. Он представляет собой видоизмененный укороченный спороносный побег ограниченного роста, приспособленный для образования микро- и мегаспор, гамет и для перекрестного опыления. От шишки голосеменных растений цветок отличается тем, что у него в результате опыления пыльца попадает на рыльце пестика, а не на семязачаток непосредственно, и при последующем половом процессе семязачатки у цветковых развиваются в семена внутри завязи.

По месторасположению цветок бывает верхушечным или боковым, т.е. выходящим из пазухи прицветного листа (прицветника). Цветок состоит из следующих частей:

• стеблевой (цветоножки, цветоложа);

• листовой (чашелистиков, лепестков);

• генеративной (тычинок, пестиков).

Цветок прикрепляется к стеблю посредством цветоножки. Если цветоножка укорочена или отсутствует, то цветок называют сидячим. Верхнюю расширенную часть цветоножки, к которой прикрепляются все части цветка, называют цветоложем. Цветоложе имеет различную форму:

• плоскую (пион);

• выпуклую полушаровидную (лютик, ветреница);

• удлиненную коническую (магнолия, горицвет, малина, земляника, гравилат);

• вогнутую (миндаль) (рис. 7.2).

У некоторых растений в результате срастания цветоложа и нижних частей покрова и тычинок образуется гипантий. Гипантий имеет различную форму:

• блюдцевидную (смородина альпийская);

• шаровидную (роза морщинистая);

• кувшинчатую (роза коричная);

• бокаловидную (мушмула японская, таволга дубровколистная);

• воронковидную (вишня мелкоплодная).

Гипантий участвует иногда в образовании плода (шиповник) и характерен для представителей семейства розовых.

Одни части цветка считаются стерильными - чашелистики, лепестки, а другие репродуктивными - пестики и тычинки. Стерильные части выполняют защитную функцию и иногда могут частично или полностью отсутствовать, а репродуктивные приспособились к спороношению. Цветок, содержащий тычинки и пестики, называют обоеполым. Большинству покрытосеменных (свыше 70%) свойственны обоеполые цветки. Однако цветки могут быть и однополыми, содержащими или только тычинки, или только пестик.

У однодомных растений (кукурузы, дуба, огурца) однополые цветки могут находиться на одном экземпляре; у двудомных растений (крапивы двудомной, тополя, осины) тычиночные и пестичные цветки могут быть на разных экземплярах.

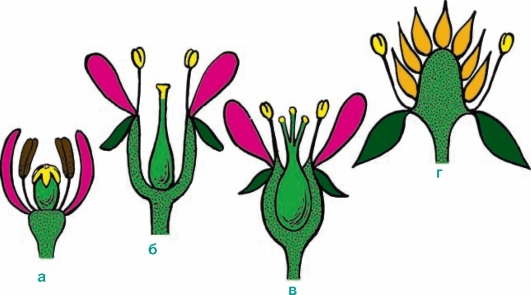

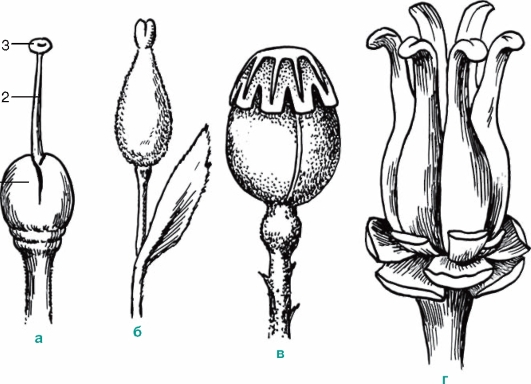

Рис. 7.2.Формы цветоложа и различное положение завязи в цветке: а- плоское; б- вогнутое; в- стенки завязи срастаются со стенками вогнутого цветоложа; г- выпуклое; а, б- верхнее положение завязи в цветке; в, г- нижнее положение завязи в цветке

Околоцветник

Эта стерильная часть цветка служит его покровом, защищающим более нежные части - тычинки и пестики. Околоцветник называют двойным, если он состоит из чашечки и венчика, или простым - чашечковидным либо венчиковидным, состоящим и в том и в другом случае из однородных листочков (рис. 7.3).

Чашечка (Calyx - Са) состоит из совокупности чашелистиков, образующих наружный круг околоцветника. В формуле цветка чашелистики стоят на первом месте. Они возникли в процессе эволюции из верховых листьев. Чашелистики покрыты эпидермой с кутином, для которой характерно наличие устьиц и трихом. Чашечка может быть раздельнолистной, состоящей из свободных чашелистиков (лютик, вишня), и сростнолистной - из сросшихся между собой на большем или меньшем протяжении чашелистиков (картофель, наперстянка, горох). В сростнолистной чашечке выделяют трубку чашечки, зубцы, или лопасти, и доли в зависимости от степени срастания чашелистиков. Если любые части цветка срастаются, то в формуле цветка количество срастающихся элементов берется в скобки. Чашечка называется двугубой, если она расчленена на две неравные части, каждая из которых именуется губой (шалфей, шлемник). Если чашечка имеет два круга чашелистиков (земляника, лапчатка), наружный круг называют подчашием.

Главная функция чашечки - защита внутренних частей цветка до раскрывания бутона. Как правило, чашечка сохраняется и во время цветения, но иногда опадает при распускании цветка (маковые). У многих растений она остается при плодах и после цветения: например, у яснотковых она служит вместилищем для дробного плода, а у астровых превращена в хохолок (паппус), способствующий переносу плодов ветром. Чашечка, как правило, зеленого цвета, но иногда ярко окрашена и выполняет роль венчика, который в этом случае нередко редуцирован до нектарников (живокость, аконит, морозник). Иногда чашечка развита слабо (например, в семействах зонтичных, сложноцветных, валериановых).

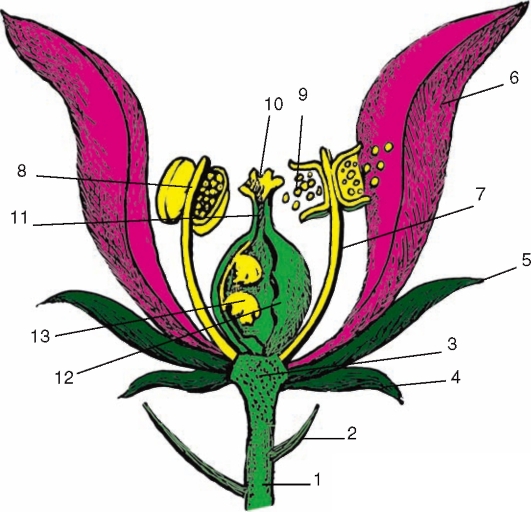

Рис. 7.3.Схема строения цветка: 1 - цветоножка; 2 - прицветник; 3 - цветоложе; 4 - подчашие; 5 - чашечка; 6 - венчик; 7 - тычиночные нити; 8 - пыльник тычинки; 9 - пыльца; 10 - рыльце пестика; 11 - столбик пестика; 12 - завязь пестика; 13 - семязачаток

Венчик (Cоrоlla), состоящий из совокупности лепестков, образует следующий за чашечкой круг в цветке и в формуле цветка обозначается Со. Венчик может быть свободнолепестным и спайнолепестным. Обычно он ярко окрашен, что привлекает насекомых-опылителей и создает облик цветка. У лепестков могут развиваться различные трихомы, простые и железистые волоски, чешуйки и др.

Простой чашечковидный околоцветник (семейство злаковых) состоит из зеленых листочков, венчиковидный (тюльпан) - из листочков, окрашенных в любой другой цвет. Простой околоцветник (Р) может быть раздельнолистным (тюльпан, лук, ветреница) и сростнолистным (ландыш, купена).

Околоцветник может быть редуцирован и представлен в виде щетинок (камыш), волосков (пушица) или же отсутствует (ива, тополь). Цветок, лишенный покрова, называют беспокровным, или голым. Редукция околоцветника, как полагают, связана с приспособлением к ветроопылению.

Андроцей

Совокупность тычинок одного цветка называют андроцеем (Androeceum - А). Обычно тычинки расположены в один-два круга. Как правило, их количество постоянно для вида. Тычинки могут быть свободными или сросшимися. Различают разные типы андроцея:

• однобратственный - все тычинки в цветке срастаются в трубку вокруг пестика (люпин);

• двубратственный - тычинки расположены в две группы (у многих бобовых 9 тычинок срастаются, а одна остается свободной);

• многобратственный - многочисленные тычинки цветка срастаются в несколько групп (зверобой, магнолия);

• братственный - тычинки остаются несросшимися.

Относительно друг друга тычинки бывают равными, если все они по длине равны (тюльпан); неравными, если тычинки разной длины (водосбор олимпийский); двусильными, если из 4 тычинок две длинные, а две короткие (яснотковые); трехсильными, если из шести тычинок три более длинные (нарцисс гибридный); четырехсильными, если из 6 тычинок 4 более длинные (капустные).

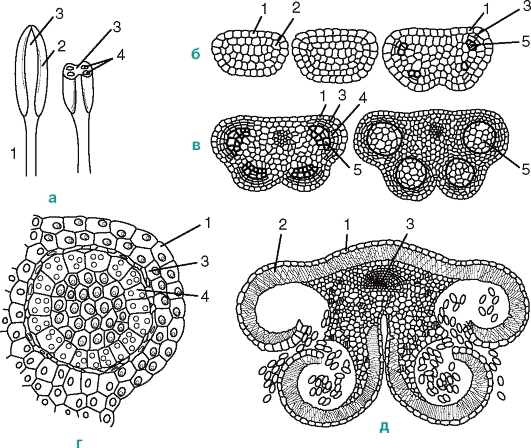

В некоторых цветках андроцей вообще отсутствует - это так называемые женские однополые цветки, а в однополых мужских цветках есть только тычинки. Каждая тычинка состоит из суженной части -тычиночной нити, посредством которой она нижним концом прикреплена к цветоложу, и расширенной части - пыльника (рис. 7.5). Тычиночная нить и пыльник покрыты эпидермой с кутикулой и устьицами. Основная ткань тычиночной нити - паренхима; в вакуолях клеток содержатся пигменты, система межклетников развита слабо. Пыльник имеет две половинки, соединенные связником, т.е. продолжением тычиночной нити. Каждая половинка несет 2 гнезда - микроспорангия. Гнезда пыльников называют пыльцевыми мешками. В зрелом пыльнике перегородки между гнездами часто не выявляются. Снаружи пыльник покрыт эпидермой, под которой расположен слой клеток (эндотеций, или фиброзный слой), за счет него при подсыхании пыльника вскрываются пыльцевые гнезда. Самый внутренний слой, выстилающий пыльцевое гнездо, называют тапетумом. При его слущивании образуется слизистая масса - периплазмодий, который идет на питание развивающихся микроспор. Многие ученые считают, что тычинки эволюционно представляют собой редуцированные микроспорофиллы вымерших голосеменных растений.

Микроспорогенез и микрогаметогенез

Микроспорангиями служат гнезда пыльников. Процесс образования микроспор в микроспорангиях называют микроспорогенезом. Клетки спорогенной ткани, выстилающей гнезда пыльников в результате митотических делений, формируют материнские клетки микроспор (микроспороциты). Из каждого диплоидного микроспороцита в результате мейоза образуют 4 гаплоидные микроспоры. Сформировавшаяся микроспора имеет оболочку и единственное гаплоидное ядро. Такая микроспора дает начало пыльцевому зерну.

Процесс образования из микроспоры мужского гаметофита (пыльцы) и спермиев называют микрогаметогенезом. При делении митозом из микроспоры формируется пыльца, состоящая из двух новых клеток и покрытая оболочкой - спородермой. Мелкая клетка генеративная (спермагенная), а более крупная - вегетативная (клетка пьльцевой трубки). Таким образом, пыльца, или мужской гаметофит, формируется из микроспоры внутри пыльцевого гнезда.

Рис. 7.5.Тычинка и развитие пыльника: а- тычинка: 1 - нить тычинки; 2 - пыльник; 3 - связник; 4 - гнезда пыльника; б, в, г- развитие пыльника: 1 - эпидерма; 2 - субэпидермальный слой; 3 - фиброзный слой; 4 - выстилающий слой (между слоями 3 и 4 - слой дегенерирующих клеток); 5 - спорогенная ткань; д- вскрывающийся пыльник: 1 - эпидерма; 2 - фиброзный слой; 3 - проводящий пучок связника

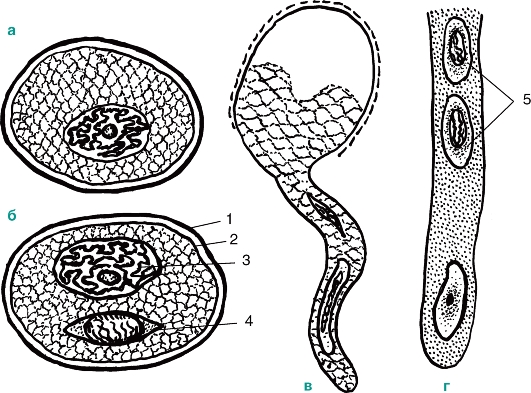

Спородерма пыльцы имеет два слоя - экзину и интину. Наружная слоистая экзина пропитана очень стойкими углеводами спорополленинами и имеет на поверхности различные выросты. Внутренняя оболочка интина состоит из целлюлозы и пектина и сохраняет эластичность (рис. 7.6). Особенности строения спородермы и пыльцы видоспецифичны. После созревания пыльцы пыльники лопаются и пыльца рассеивается. Жизнеспособность пыльцы может сохраняться от нескольких часов (у ржи - 12 ч) до нескольких лет у разных растений (у яблони - 4,5 года).

Г

Рис. 7.6.Микроспора и ее прорастание: а- микроспора; б- пыльцевое зерно; в- формирование пыльцевой трубки; г- часть пыльцевой трубки; 1 - экзина; 2 - интина; 3 - вегетативная клетка; 4 - репродуктивная клетка; 5 - спермии

Гинецей

Гинецей(Gynoeceum - G; от греч. gyne - женщина) представляет собой совокупность плодолистиков, образующих один или несколько пестиков. Плодолистики - мегаспорофиллы, несущие семязачатки.

Строение пестика.Пестик возникает из плодолистика (или плодолистиков) вследствие срастания его краев и представляет собой элемент генеративной части цветка, несущий один или несколько семязачатков. С современной точки зрения плодолистики произошли из мегаспорофиллов древних голосеменных. В целом пестик по конструкции представляет собой новый орган, которого не было у голосеменных растений. Каждый пестик состоит из рыльца, столбика и разросшейся завязи. Пестик может быть простым, состоящим из одного или нескольких сросшихся плодолистиков, и сложным - из нескольких свободных плодолистиков (рис. 7.7).

Рис. 7.7.Гинецей: а-в- ценокарпий (а- махорка; б- ива; в- мак); г- апокарпий (сусак); 1 - завязь; 2 - столбик; 3 - рыльце

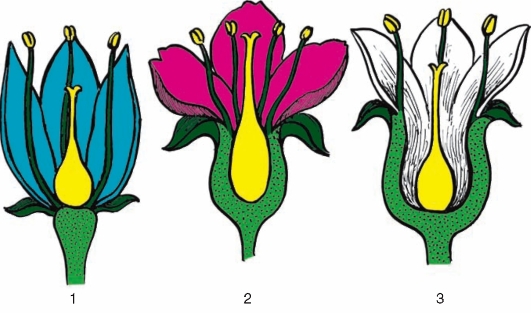

Завязь - самая важная часть пестика, поэтому количество пестиков в цветке определяется числом завязей, а не столбиков. О числе плодолистиков, образующих пестик, можно судить (но не всегда безошибочно) по несросшимся столбикам, рыльцам или лопастям рыльца. В случае их полного срастания число плодолистиков определяют по количеству средних жилок в стенке завязи. Завязь пестика выполняет функцию влажной камеры, предохраняющей семязачатки от высыхания, поедания их насекомыми и от резких колебаний температуры. Этим покрытосеменные существенно отличаются от голосеменных, у которых семязачатки лежат открыто на мегаспорофиллах. Место прикрепления семязачатков в завязи называют плацентой. Семязачатки сообщаются с плацентой с помощью семяножки. Плацента обычно имеет вид вздутия, выроста или выступа, образованного тканями завязи. В зависимости от формы цветоложа различают нижнее и верхнее положение завязи в цветке (рис. 7.8). Верхняя завязь расположена на цветоложе любой формы (плоском, вогнутом, выпуклом) свободно, не срастаясь с другими частями цветка (тюльпан, вишня, малина). Нижняя завязь формируется за счет срастания с другими частями цветка так, что ее нельзя выделить, не нарушая целостности цветка (яблоня, рябина, тыквенные). Полунижняя завязь, в отличие от нижней, частично срастается с цветоложем.

Рис. 7.8.Типы завязи в зависимости от ее положения относительно места прикрепления других частей цветка: 1 - верхняя; 2 - нижняя; 3 - верхняя, окруженная стенками гипантия

Типы гинецея (G).Структурной единицей гинецея служит плодолистик. Если плодолистик образует единственный пестик в цветке, то такой гинецей называют монокарпным (бобовые). Края единственного плодолистика свертываются и срастаются, образуя на месте сращения брюшной шов. На стороне, противоположной брюшному шву, находится средняя жилка плодолистика, образующая спинной шов. В результате формируется одногнездная завязь с семязачатками. Если множество (2 и более) плодолистиков образует множество самостоятельных простых пестиков, то такой гинецей называют апокарпным (земляника, малина). Гинецей, формирующийся из нескольких сросшихся плодолистиков, образующих единый пестик, называют ценокарпным (яблоня, мак, томат). В зависимости от способа срастания плодолистиков различают несколько ценокарпных гинецеев: синкарпный, лизикарпный и паракарпный.

Синкарпный гинецей происходит из апокарпного в результате бокового срастания сближенных апокарпных плодолистиков. У синкарпного гинецея края плодолистиков заворачиваются внутрь до центра, срастаются краями с боковыми поверхностями и образуют одну завязь, разделенную на камеры, называемые гнездами. Количество гнезд равно числу плодолистиков (картофель, тюльпан). Плаценты в таких завязях находятся во внутренних углах гнезд завернувшихся плодолистиков.

У лизикарпного гинецея, так же как у синкарпного, плодолистики срастаются между собой краями и по боковым стенкам, но затем перегородки лизируются. Именно поэтому образуется одногнездная завязь с колончатой плацентацией (первоцветные, гвоздичные).

Паракарпный гинецей формируется из синкарпного за счет срастания только краев соседних плодолистиков, вследствие чего образуется одногнездная завязь с постенной плацентацией (рис. 7.9). У ряда растений плаценты сильно разрастаются и выпячиваются в полость завязи (маковые, тыквенные). У некоторых растений такие плаценты срастаются между собой, образуя в завязи ложные перегородки (капустные).

Дата добавления: 2016-01-03; просмотров: 7727;