Слева — лицевая сторона, справа — оборотная сторона таблички.

выжигало молодые посевы; речная вода сегодня несла почве жизнь, а завтра выходила из берегов, заливала селения и убивала людей. Жителям речных долин открылся огромный мир сил природы; они не могли теперь ускользнуть от этих сил, следовательно, приходилось учиться управлять ими.

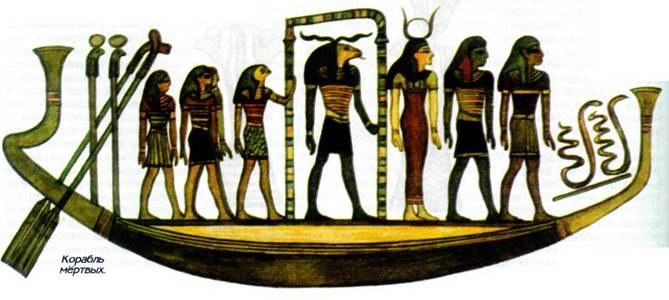

Шумеры, египтяне, арии и ханьцы (древние китайцы) приложили огромные усилия, чтобы разобраться в бескрайнем и непостижимом для человека мире: они представили эти силы в обличии богов, дали богам имена, определили характер каждого из божеств, составили тексты молитв и заклинаний, взываний к богам. Не следует относиться к этой деятельности древних иронически: ведь переход к оседлому земледелию вынудил их «открыться» навстречу миру, и мир обрушился на них с такой силой, что люди просто вынуждены были как-то организовать свои новые впечатления, иначе они просто не вынесли бы их давления. Древневосточный человек был обречён жить в мире, пронизанном магией и колдовством, но магия не была для него просто способом исполнения его личных или коллективных желаний — желания получить хороший урожай или выгодно жениться. Магия как бы представляла собой ширму, заграждение между человеком, оказавшимся под прицелом таинственных сил, и самими этими силами. Магическую броню человек носил на себе всю жизнь, а подчас не снимал её и после смерти. С подобными представлениями прямо связан сложнейший похоронный обряд древних египтян.

Особенно плотные «магические доспехи» носили на себе люди, от которых зависели жизнь и процветание народов и племён, — цари и жрецы. Египетские фараоны, например, помимо всем известного тронного имени имели ещё и тайное имя, тщательно скрываемое от посторонних; сохранение этой тайны было залогом жизненной силы и здоровья царя. Согласно представлениям древних шумеров, боги принимали жертвы и молитвы лишь от

особым образом очищенных людей, поэтому местные жрецы специальными составами выводили все волосы на голове и теле. Похожие воззрения существовали и у индийских брахманов; их жизнь определялась большим количеством запретов и ограничений. Им нельзя было совершать действия, считавшиеся «нечистыми».

Но в магическую броню облекались не только цари и жрецы — её несли на себе целые народы. Роль такой защиты играли сложные и развитые представления о богах и силах, управляющих миром. Они дали народам Древнего Востока прекрасный шанс противостоять натиску кочевников, зарившихся на богатства оседлого земледельческого населения. Дело в том, что кочевники, время от времени захватывавшие обширные территории речных долин, попадали под сильнейшее религиозное и культурное влияние местных народов. Полудикий семит или воин племени чжоу вполне ощущал всё величие мира магических представлений древних шумеров или иньцев; хотя формально он и был победителем, ему приходилось искать своё маленькое место в этом извечно существовавшем мире, приноравливаться к нему. Мощная культура древнейших земледельческих центров «перемалывала» всё новые и новые группы воинственных пришельцев; это было особенно заметно в Междуречье и Древнем Китае — здесь кочевники вливались в состав оседлых земледельческих обществ практически постоянно. Культура на Древнем Востоке была не роскошью, не средством заполнения досуга, а средством выживания, борьбы с враждебным, смертельно опасным миром.

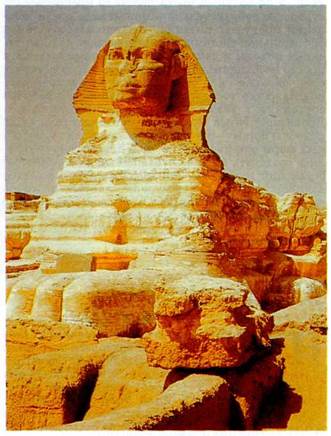

Человек не хотел чувствовать себя пылинкой на ветру — он стремился наполнить всё окружающее знаками своего существования, как бы «отметиться» в этой жизни. Отсюда, наверное, и проистекала у древних людей тяга к строительству грандиозных сооружений: пирамид, высеченных в скалах храмов, гигантских статуй фараонов, многометровых барельефов с надписями. Искусственный мир пло-

тин, храмов и возделанных полей, созданный человеком, должен был полностью заменить собой мир гор, степей и бурных рек, созданный богами...

Мы начинаем понимать, насколько несправедливы представления о какой-то неподвижности, отсталости древневосточных обществ. Вся жизнь человека, родившегося в Египте или Шумере, Индии или Китае, с первого до последнего дня проходила в борьбе. Это была борьба с непогодой, кочевниками, неподатливым кремнём и обсидианом, но чаще всего — с собственными страхами и неуверенностью в завтрашнем дне. Скученная жизнь в городах, муравьиный труд на небольших участках земли, боязнь наказания со стороны любого мелкого чиновника — всё это порождало в людях особую, болезненную нервозность; она находила выход как в диких и странных религиозных обрядах, так и в безумстве народных восстаний, когда толпы рабов и бедняков разрушали древние гробницы, уничтожали мумии давно умерших царей и вельмож, разбивали сосуды с благовониями, разрывали пурпурные ткани... Умение подавить свои неосознанные страхи, не дать им вырваться на волю свойственно лишь цивилизованному человеку. Чтобы овладеть этим искусством, потребовалось несколько тысячелетий. Какого ещё «прогресса» или «развития» мы вправе требовать от народов Древнего Востока, удивительно быстро освоивших все премудрости общественной жизни?

Может показаться, что у древневосточных народов был безотказный инструмент воздействия на среду, в которой они жили, — это государство. Государство нагоняло страху на соседей-кочевников, прокладывало каналы, строило храмы и приносило жертвы богам, собирало урожай с полей и раздавало его людям в виде пайков. Действительно, государство и его правитель в большинстве древневосточных стран обожествлялись и превозносились. Те блага, которые боги давали людям далеко не каждый день, царь давал своим подданным ежедневно; он был воплощением щедрости и справедливости. Следует ли удивляться, что царь почитался выше многих богов и ему воздавались подобающие богу почести?

Всё дело здесь, однако, в том, что государство на Древнем Востоке вовсе не было таким грозным и могущественным, каким оно хотело казаться. Если деспот способен отрубить голову любому, то это вовсе не значит, что государство, которым он управляет, — сильное и крепкое. Вполне может быть и наоборот: жестокие наказания возмещают неспособность царя по-настоящему управлять своими подданными.

Именно так обстояло дело и в Египте, и в Шумере, и в Индии, и в Китае (в последних двух странах по крайней мере до образования ранних империй в конце I тыс. до н. э.). Царская власть не «пронизывала» всю толщу населения сверху донизу. Она была сильна в больших городах, в близких к столице районах, но весьма слаба в глубинке, в поместьях вельмож и богатых храмов. Значительная часть населения речных долин продолжала

жить первобытным образом: большими родами или сельскими общинами, сохранявшими власть выборных общинных старост и право самоуправления в деревенских делах. Над этими нижними этажами общественной жизни надстраивались особые, очень тесные связи деревенских жителей с местной знатью, нередко не повиновавшейся царю. Эти связи тоже по существу были позднепервобытными; они сохранились во всех странах Древнего Востока с очень древних времён. Государство вынуждено было считаться с существованием подобных отношений; оно использовало их в своих интересах (в меру сил), но подчинить себе не могло.

Сфинкс.

Это значит, что любое древневосточное государство как бы складывалось из «кубиков», элементов, которые сами по себе не были государственными; «кубики» эти возникли намного раньше, чем в долинах Нила и Евфрата сложились первые государства. Искусный строитель мог построить из этих элементов весьма причудливое сооружение, но чем выше и сложнее оно становилось, тем больше был риск, что здание в конце концов рухнет. Был лишь один способ повысить устойчивость этой государственной конструкции — увеличить её массу, заставить верхние этажи с удвоенной силой давить на нижние. Собственно, это историки и называют вос-

точным деспотизмом, имея в виду неограниченную власть царя над подданными. Но увеличивать давление беспредельно тоже было нельзя: всё начинало трещать по швам, и грандиозное здание с грохотом рушилось, понемногу восстанавливаясь через пару веков.

Здесь немалое удивление вызывают две вещи. Во-первых, все народы Древнего Востока после короткого периода проб и ошибок поразительно быстро нашли наилучшие способы выстраивать пирамиду власти так, чтобы она не обрушивалась или обрушивалась как можно реже. Во-вторых — и это самое удивительное, — эти шаткие конструкции, возведённые на очень неустойчивом фундаменте, работали, и по большей части работали прекрасно! Государство действительно распределяло среди населения продукты питания, следило за состоянием оросительной системы, организовывало дальние военные походы и делало ещё множество полезных и просто необходимых дел. Трудно даже представить себе, сколько сил, ума, опыта и чутья требовало поддержание государственной машины в рабочем состоянии в таких неблагоприятных условиях. Древневосточные правители действительно были подобны богам — из ничего, из хаоса, из первобытных форм организации труда и власти они умудрялись создавать на диво отлаженный и без сбоев работающий механизм. Это давалось дорогой ценой: вавилонский царь Хаммурапи, например, лично вникал во все мельчайшие дела своего обширного государства. Прокладка оросительного канала, насаждение плодового сада — ничто не ускользало от

его внимания. Такого же прилежания царь требовал и от своих чиновников. В Китае умелые и опытные чиновники ценились выше, чем родовитые аристократы.

Может показаться, что почтение, выказываемое на Древнем Востоке администраторам и правителям, было лишь разновидностью угодничества и лести. Однако это не так, или не совсем так. В глазах своих современников писец и жрец были творцами нового, очеловеченного мира, жить в котором было неизмеримо уютнее, чем в первобытном мире диких, враждебных человеку пространств. Люди Древнего Востока умели находить особую красоту в созидательной деятельности; символом же этого созидания для них было нанесение письменных знаков на папирус или глину. «...Заставлю я тебя полюбить писания более, чем свою мать, и да покажу красоту их перед тобой, ведь она больше красоты должности всякой, и не было подобной ей в земле этой», — наставляет своего сына египетский писец времён Среднего Царства.

Подумаем же с благодарностью о людях, которых мы видим в странных, застывших позах на изображениях каменных барельефов. Теперь они уже не кажутся нам такими непонятными и далёкими. Мы видели, как они трудились над миром, в котором им довелось жить, как они пытались сделать его более близким и доступным. Благодаря этому и сами они становятся близкими нам. Теперь мы снова можем открыть учебник и войти в музейный зал...

ШУМЕР

Начало шумерской истории содержит в себе много тайн. Историки и археологи потратили немало сил, стараясь разгадать их. Сейчас мы знаем, как выглядели шумеры, в каких богов они верили, как вели хозяйство, воспитывали детей. Археологи ходят по улицам древних шумерских городов, восстанавливают расположение домов и храмов. Однако загадок меньше не становится. По мере накопления знаний возникают новые вопросы. И главный из них — откуда пришли шумеры, где их родина?

Страна Шумер получила своё название от народа, поселившегося около 3000 г. до н. э. в низовьях реки Евфрат, неподалёку от впадения её в Персидский залив. Евфрат разделяется здесь на многочисленные протоки-рукава, которые то сливаются, то расходятся вновь. Берега реки низкие, поэтому Евфрат часто меняет свой путь к морю. При этом старое русло превращается постепенно в болото. Глинистые холмы, расположенные поодаль от реки, сильно выжжены солнцем. Жара, тяжёлые испарения от болот, тучи мошкары заставляли людей держаться подальше от этих мест. Низовья Евфрата

долгое время не привлекали внимания земледельцев и скотоводов Передней Азии.

Небольшие деревни располагались довольно далеко от воды, так как Евфрат разливается летом очень бурно и неожиданно, и наводнения всегда были здесь очень опасны (память о великих потопах сохранилась в шумерских преданиях). В бескрайние тростниковые заросли люди старались не заходить, хотя под ними скрывались очень плодородные земли. Они образовались из ила, оседавшего во время наводнений. Но в те времена обработка этих земель была ещё людям не под силу. Они умели снимать урожаи только с небольших открытых участков, напоминавших своими размерами скорее огороды, а не поля.

Всё изменилось, когда в стране рек и болот появились новые, энергичные хозяева — шумеры. Вот здесь-то и начинаются загадки. Мы не знаем, откуда они пришли в низовья Евфрата. В шумерских легендах упомянуты только высокие горы на их забытой родине, путь по морю, приведший их к устью Евфрата, и остров в море, который шумеры считали не только своей древней родиной, но и

прародиной всех людей вообще. Известно, что речь идёт об острове, который в древности называли Дильмун, а сейчас — Бахрейн. На Бахрейне, однако, нет высоких гор, поэтому историки постарались проверить, есть ли правда в этих преданиях, и на протяжении многих лет вели на Бахрейне раскопки. Оказалось, что в древности на острове были шумерские поселения и кладбища — значит, шумеры жили здесь довольно долго. К сожалению, эти находки относятся к тому же времени, когда шумеры жили уже и в Междуречье. Может быть, на Бахрейне найдены просто небольшие торговые городки, связанные с главными городами на Евфрате?

Шумеры сильно отличались от окружавших их народов — и прежде всего своим языком. В наши дни учёные умеют читать шумерские тексты, уже составлены многотомные словари шумерского языка. Для этого потребовалось много десятилетий упорного труда, и учёные не раз ошибались. Постепенно стало ясно, что древнешумерский язык не похож ни на один из древних и современных языков. Поэтому мы не можем сказать, с какими народами древности шумеры «состояли в родстве», хотя учёные пытались подыскать им «родню» и на Кавказе, и в Гималаях, и на Памире. Всю правду об их далёкой родине мы вряд ли когда-нибудь узнаем. Лучше посмотрим, как повели себя шумеры в незнакомом для них месте, среди тростниковых зарослей и болот.

Кроме плодородных, но ещё не освоенных земель новая родина шумеров могла похвастаться только большим количеством глины и тростника. Ни высоких деревьев, ни пригодного для строительства камня, ни руд, из которых можно выплавлять металлы, здесь не было. Шумеры научились строить дома из глиняных кирпичей; крыши этих домов настилались из тростника. Такой дом нужно было каждый год подправлять, подмазывая стены глиной, чтобы он не разваливался. Заброшенные дома постепенно превращались в бесформенные холмы, т.к. кирпичи были сделаны из необожжённой глины. Шумеры часто оставляли свои дома, когда Евфрат менял русло, и поселение оказывалось далеко от берега. Глины повсюду было много, и за пару лет шумеры успевали «слепить» новый посёлок на берегу кормившей их реки. Для ловли рыбы и речных путешествий шумеры использовали плетённые из тростника небольшие круглые лодки, обмазывая их снаружи смолой.

Обилие глины, из которой делали дома и посуду, предметы утвари и детские игрушки, подсказало шумерам мысль о том, чтобы писать на глиняных табличках. Писец работал так: из сырой глины изготавливалась небольшая плоская табличка, на которую острой палочкой наносились письмена. На вязкой глине трудно проводить линии одинаковой толщины, поэтому они получались похожими на треугольники или клинышки. Историки называют шумерское письмо «клинописью». Не очень нужные записи потом можно было стереть, а таблички с важными документами обжигали на огне, и они становились твёрдыми, как камень. Самые ранние записи принадлежат храмовым чиновникам — они должны были считать, сколько зерна, масла и мяса произведено в хозяйстве, сколько выдано работникам на пропитание, сколько осталось в распоряжении храма. Археологи научились складывать даже разбитые таблички и читать написанное на них.

Обладая плодородными землями, шумеры со временем поняли, какие высокие урожаи можно получать, если осушить болота и провести воду к сухим участкам.

Орошение полей в Междуречье было сложным делом. Когда по каналам поступало слишком много воды, она просачивалась под землю и соединялась с подземными грунтовыми водами, а они в Междуречье солёные. В результате снова соль вместе с водой выносилась на поверхность полей, и они быстро портились; пшеница на таких землях вообще не росла, да и рожь с ячменём давали невысокие урожаи. В конце концов засолённые поля просто забрасывали или же пасли на них овец. Шумеры далеко не сразу научились определять, сколько воды нужно для правильного полива полей: излишек или недостаток влаги были одинаково плохи. Разумнее всего в этих условиях было бы руководить орошением полей из одного места, а не доверять каждому крестьянину прорывать оросительные канавы, как ему вздумается.

Дата добавления: 2015-12-29; просмотров: 815;