Поверки и юстировки нивелиров

При внешнем осмотре нивелира проверяют плавность вращения зрительной трубы, наводящего и подъемных винтов, фокусирования сетки и зрительной трубы, исправность уровня, юстировочных винтов, работу элевационного винта, при вращении которого зрительная труба должна поворачиваться вокруг горизонтальной оси 6 (см. рис. 2). В штативе затяжкой соответствующих болтов устраняются шатания ножек.

Поверки нивелира с уровнем. Нивелиры Н-3, Н-10 и другие, отвечающие схеме рис. 2.поверяются на следующие геометрические условия.

1. Ось круглого уровня должна быть параллельна оси вращения нивелира, т.е. КК1 ^ZZ1. Действуя подъемными винтами подставки, пузырек круглого уровня приводят в нуль-пункт, затем верхнюю часть нивелира поворачивают на 180° вокруг оси ZZ1. Если пузырек остался в нуль-пункте, то условие выполнено. Если же пузырек отклонился, вращением котировочных винтов его возвращают к центру ампулы на половину дуги отклонения, а окончательно совмещают с нуль-пунктом подъемными винтами подставки. После этого поверку повторяют.

2. Горизонтальный штрих сетки должен быть перпендикулярен оси вращения нивелира ZZ1. Зрительной трубой визируют на рейку, установленную в 50-60 м от нивелира. Вращая зрительную трубу вокруг вертикальной оси, следят, изменяется ли отсчет при перемещении изображения рейки от одного края поля зрения к другому. Если отсчет изменяется больше чем на 1 мм, диафрагму с сеткой поворачивают в требуемое положение, ослабив крепящие ее винты. Необходимо отметить, что точная юстировка положения сетки является трудоемкой операцией, ее следует выполнять в мастерской.

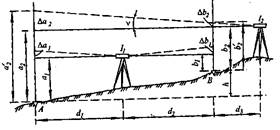

Рис.9, Поверка главного условия нивелира

3. Ось цилиндрического уровня должна быть параллельна оси зрительной трубы, т.е. UU. || WO. Это условие, называемое главным, поверяют разными способами двойного нивелирования пары точек. Рассмотрим два из них.

Способ 1. Нивелир устанавливают на равном расстоянии от колышков А и В (рис. 9), вбитых друг от друга на расстоянии 70—100 м. На колышки ставят отвесно рейки, по которым поочередно берут отсчеты относительно среднего горизонтального штриха сетки, предварительно совместив концы пузырька уровня согласно рис.4. Если визирный луч горизонтален, то со станции 1: получают отсчеты а1 и b1 и верное превышение h = а1 — b1. Если же главное условие не соблюдается, отсчеты получаются равными а'1 = al + Δа1 и b'1 = b1 + Δb1 но при одинаковых расстояниях dl и d2 от нивелира до реек Δа1 = Δb1. Поэтому превышение h = a'1 — b'1 = (a1 + Δa1) — (b1 + Δb1) = a1 — bl, следовательно, превышение, измеренное нивелированием из середины, получается правильным.

Затем нивелир устанавливают на станции I2 в 3—4 м от рейки В и по ней берут отсчет b'2≈ b2, затем берут отсчет а'2 по дальней рейке А. (Перед каждым отсчетом совмещают концы цилиндрического уровня.) Вычисляют превышение h'2 = а'2 — b'2 и величину несовпадения превышений Δh = h'2 — h. Если Δh < 5 мм в расчете на 100 м расстояния, то главное условие считается выполненным. Если же превышение h'2 отличается от верного h больше чем на 5 мм, то для юстировки нивелира вычисляют для дальней рейки величину отсчета а2 = b2 — h, который соответствует горизонтальному положению визирного луча. Зрительную трубу наклоняют элевационным винтом до получения вычисленного отсчета а2. Затем с помощью юстировочной шпильки ослабляют боковой котировочный винт цилиндрического уровня и, вращая его вертикальные котировочные винты, возвращают пузырек цилиндрического уровня в нуль-пункт, соблюдая умеренную затяжку котировочных винтов.

После этого отсчеты по рейкам со станции I2 повторяют и по превышению h' = а2 — b2 проверяют качество юстировки.

Рассмотренный способ применим для всех типов нивелиров и наиболее точен в полевых условиях.

Способ 2. Применяется для технических нивелиров при отсутствии перископичности зрительной трубы. Нивелир ставят над точкой А, как показано на рис.1, б, от оси окуляра измеряют высоту нивелира iA над точкой А и берут отсчет b по рейке В. Затем нивелир ставят над точкой В, измеряют его высоту iB и берут отсчет а по рейке А. При негоризонтальном визирном луче в отсчетах а и b присутствуют равные погрешности Δа = Δb = х. Если из отсчетов вычесть х, то получится правильное превышение h = iA — (b — х) и h = (а - х) — iB, откуда х = (а + b) / 2 - ( iA - iB) / 2. Если погрешность х ≥ 5 мм на расстоянии 100 м, то нивелир необходимо юстировать. Для этого, оставив его над точкой В, вычисляют правильный отсчет для рейки А: ао = а — х. Установив зрительную трубу элевационным винтом на вычисленный отсчет, юстировочной шпилькой вращают вертикальные юcтировочные винты цилиндрического уровня и приводят его пузырек в нуль-пункт. Поверку следует повторить.

Поверки нивелиров с компенсатором. Для нивелиров Н-ЗК, Н-10К с компенсатором поверки 1 и 2 и соответствующие юстировки выполняются так же, как и для нивелиров с уровнем. Рассмотрим особенности поверки главного условия (поверку 3).

Линия визирования должна быть горизонтальна в диапазоне работы компенсатора. Для нивелиров с перископичностью зрительной трубы двойное нивелирование выполняется по способу 1 поверки 3 нивелиров с уровнем. Для нивелиров с одинаковой высотой визирного луча и оси окуляра применяются способы 1 и 2. При выполнении поверки нивелир горизонтируют по круглому уровню. На станции I2 в процессе юстировки визирный луч переводят в горизонтальное положение на вычисленный отсчет а2 перемещением диафрагмы с сеткой штрихов вертикальными юстировочными винтами.

Проверяя работу компенсатора, пузырек круглого уровня приводят в нуль-пункт и берут отсчет по рейке, удаленной от нивелира на 70—100 м. Затем подъемными винтами подставки наклоняют нивелир вперед, назад, влево и вправо на углы, соответствующие отклонению пузырька от нуль-пункта на одно кольцевое деление. Каждый раз по рейке берут отсчеты, но они не должны изменяться более чем на 1—2 мм. Нивелир исправляют в заводских условиях.

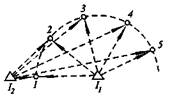

Исследование перефокусировочных колебаний визирной оси1. На ровном участке местности на расстоянии R = 50 м от станции забивают колышки 1, 2, ..., 5 (рис.10). С помощью нивелира и рейки эти колышки нивелируют дважды: первый раз со станции I1 при неизменной фокусировке зрительной трубы, второй раз — со станции I2, расположенной в 3—5 м от колышка 1. Вычисляют превышения всех точек относительно колышка 1 для первого и второго нивелирования. Если расхождение одноименных превышений составляет больше 2—3 мм, то это указывает на недопустимые колебания визирной оси при перемещениях фокусирующей линзы в трубе и необходимость ее ремонта в заводских условиях.

Погрешности технического нивелирования. Случайные и систематические погрешности при геометрическом нивелировании возникают вследствие ограниченной точности нивелира и реек, неполной юстировки нивелира, нестабильности внешней среды и нарушений методики работы.

Для уменьшения приборных и методических погрешностей превышения, как правило, измеряют способом из середины по двум сторонам реек, а рейки удерживают отвесно на устойчивых предметах, в том числе на переносных вбитых в землю костылях, башмаках и т.д. Предельное расстояние от нивелира до рейки ограничивают до 120—150 м. Погрешности измерений превышений на расстоянии от 3 до 150 м характеризуются величинами от 1—2 до 5—6 мм.

Рис. 10. Поверка колебаний визирной оси

Дата добавления: 2015-12-22; просмотров: 4747;