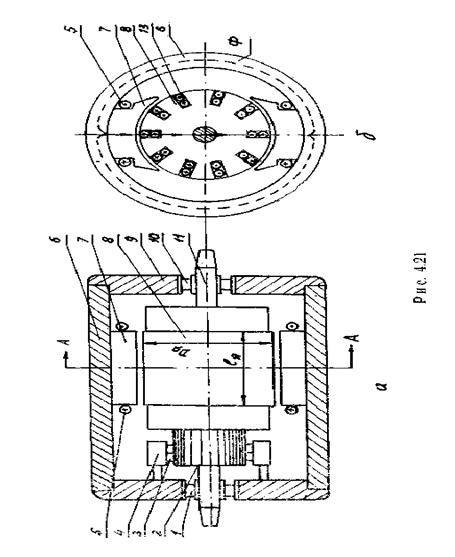

Основные элементы конструкции электродвигателя постоянного тока

Электродвигатель состоит из вращающейся части — якоря и неподвижной — остова. Рассмотрим элементы конструкции двухполюсного электродвигателя (рис. 4.21). Якорь выполнен в виде стального цилиндра 8 диаметром DЯи длиной lЯ, набранного из отдельных листов специальной электротехнической стали и закрепленного на валу 11, в пазах которого расположено множество «рамок», образующих обмотку якоря 13. На валу якоря закреплен коллектор 2, представляющий собой- множество сегментов (.коллекторных пластин), изолированных друг от друга. «Рамки» подключены (припаяны) к коллекторным пластинам. При одной «рамке», рассмотренной выше, число коллекторных пластин — две. Напряжение U от источника электрической энергии подводится к коллектору 2 через угольные щетки 3, укрепленные в неподвижных щеткодержателях 4.

Вал якоря вращается в подшипниках 1 и 10, расположенных в подшипниковых щитах 9, закрывающих остов двигателя 6 с обеих сторон.

В остове двигателя укреплены сердечники главных полюсов 7, с помощью которых в воздушном зазоре между якорем и внутренними поверхностями сердечников образуется магнитное поле. Для его создания на сердечниках полюсов укреплены катушки 5, которые при протекании по ним тока создают магнитодвижущую силу (МДС), являющуюся причиной возникновения магнитного потока Ф (штриховые линии на рис. 4.21,6). Он замыкается по магнитной цепи машины, выполненной для увеличения

|

магнитной проводимости из ферромагнитных материалов.

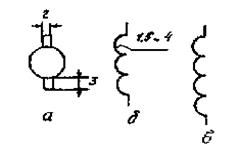

При изображении машины постоянного тока на схема используют условные обозначения, установленные государственным общесоюзным стандартом (ГОСТом), которые приведены на рис.4:22: а — обмотка якоря, б и в—-обмотки возбуждения в зависимости от ее

|

Рис. 4.22

4.4.3. ЭДС, индуктируемая в обмотке якоря.

Обмотка якоря состоит из множества «рамок» и имеет в общем случае N активных проводников, соединенных в 2а параллельных ветвей. Существуют различные схемы обмоток якорей машин постоянного тока, которые будут рассмотрены в курсе «Электрические машины».

ЭДС всех проводников, включенных последовательно в одну параллельную ветвь обмотки якоря при одинаковом числе их в каждой, будет являться ЭДС обмотки якоря. С учетом (4.30)

(4.32)

(4.32)

Среднее значение индукции под полюсом, Тл,

(4.33)

(4.33)

(4.34)

(4.34)

где Ф- магнитный поток, Вб;

S —площадь поверхности якоря, приходящаяся на один

полюс, м2;

Dя-— диаметр якоря, м;

lя — длина якоря, м;

2p- количество полюсов.

Окружная скорость на поверхности якоря, м/с,

(4.35)

(4.35)

где n —частота вращения якоря (число оборотов в старой терминологии), об/мин (мин-1).

Подставляя значение В, S и v по (4.33), (4.34) и (4.35) -в (4.32), получим величину Е, В:

(4.36)

(4.36)

(4.37)

(4.37)

|

Здесь Сn — постоянная для данного двигателя величина, определяемая его конструкцией: числом пар полюсов р,числом пар параллельных ветвей обмотки якоря а и числом проводников в ней N.

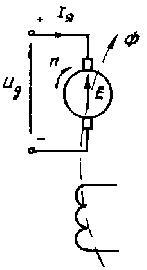

Рис.4.23

4.4.4. Частота вращения якоря

Напряжение, подведённое к якорю при его вращении, уравновешивается противоЭДС и потерей напряжения, в обмотках (рис. 4.23):

, (4.38)

, (4.38)

где rд — сопротивление обмоток двигателя, подключенных к источнику энергии.

Принимая во внимание выражение для противоЭДС (4.36), после небольших преобразований получим, мин,

(4.39)

(4.39)

где Cn – по (4.37).

Таким образом, частота вращения якоря двигателя прямо пропорциональна подведенному напряжению и обратно пропорциональна магнитному потоку. Потеря напряжения в активных сопротивлениях невелика и составляет 3—5% от приложенного напряжения.

Дата добавления: 2015-09-25; просмотров: 2178;