Область применения электроразведки

Электроразведка широко применяется при геологоразведочных работах на все полезные ископаемые. При этом различают:

1) Малоглубинную электроразведку, используемую в инженерной геологии, гидрогеологии, геоэкологии и др.

2) Глубинную электроразведку, которая, прежде всего, решает задачи структурной и нефтегазовой геологии, а также задачи рудных и угольных месторождений.

К наиболее глубинным методам электроразведки относятся ЧЗ, ЗСД, ЗСБ, МТЗ. Эти методы применяются, как правило, в комплексе с сейсморазведкой и глубоким бурением, при том, что сейсморазведка более точно отбивает геологические структуры, а электроразведка позволяет отличать нефтегазоносные толщи от водоносных пластов (в одном случае ρ высокое, а в другом ρ низкое).

· Проектное задание раздела 1, модуля 2

1) Составить схему основных модификаций электроразведки и их разновидностей.

2) Раскрыть сущность электрических свойств природных сред и показать роль анизотропии удельного электрического сопротивлении и диэлектрической проницаемости. Описать модели электромагнитного поля (волновую, квазистационарнуюя и стационарную).

3) Дать толкование формирования в земной коре разных типов электромагнитных полей и составить представление о токах проводимости и смещения. Объяснить какой физический смысл имеют уравнения Максвелла и какие типы полей используются в электроразведке.

4) Показать способы возбуждения и приема сигналов электромагнитного поля. Объяснить, как зависит распределение плотности тока с глубиной от расстояния между источником и точкой измерения и от частоты электромагнитного поля. Дать понятие эффективной глубины проникновения этого поля.

5) Составить реферат об особенностях электромагнитных зондирований с толкованием понятий прямой и обратной задачи электроразведки.

6) Начертить схемы и определить задачи, решаемые методами и способами электромагнитного профилирования.

7) Представить формы основных типов кривых электрических зондирований. Объяснить сущность палеточных и компьютерных способов обработки электроразведочной информации.

8) Дать определение ближней и дальней зон распространения электромагнитного поля при различных способах их возбуждения и приема.

9) Составить типовые блок-схемы генераторных и измерительных установок, используемых в электроразведке.

10) Объяснить сущность качественной интерпретации кривых электромагнитных зондирований.

11) Объяснить особенности переменного, гармонически изменяющегося поля, раскрыть его преимущества и недостатки.

12) Объяснить принципы создания неустановившегося электромагнитного поля в электроразведке.

13) Раскрыть сущность метода магнитотеллурического поля (МТП). Как определяется суммарная продольная проводимость в этом методе?

14) Объяснить при решении каких геологических задач применяются электроразведочные методы.

15) Составить реферат о нормативных требованиях техники безопасности при производстве электроразведочных работ.

· Тесты рубежного контроля раздела 1, модуля 2

1.

Вопрос: Какие типы полей изучают в электроразведке?

Ответ: Нормальное и аномальное. Естественные и искусственные постоянные и переменные электромагнитные поля. Гармоническое, неустановившееся и магнитотеллурическое.

2.

Вопрос: На какие группы разделяются горные породы по электрическим свойствам?

Ответ: На электропроводящие и не проводящие электрический ток. На кристаллические (магматические и метаморфические) и осадочные (терригенные и хемогенные). На проводники, полупроводники и диэлектрики. На содержащие и несодержащие поровую влагу.

3.

Вопрос: Что понимается под количественной интерпретацией результатов электромагнитного зондирования?

Ответ: Определение местоположения слоев в геологическом разрезе. Определение толщин (мощностей) и удельных электрических сопротивлений пластов в точке зондирования. Построение геоэлектрического разреза. Изучение геологического разреза на глубину.

4.

Вопрос: Какие вы знаете модификации в электроразведке?

Ответ: Электромагнитное профилирование и электромагнитное зондирование. Методы на постоянном и на переменном токе. С гальваническим, индуктивным и смешанным возбуждением и приемом составляющих электромагнитного поля.

5.

Вопрос: Какие задачи можно решать магнитотеллурическими методами?

Ответ: Прямые и обратные. Изучение археологических объектов. Геоструктурные при поисках и разведке нефтяных и газовых месторождений, изучения рельефа кристаллического фундамента, границ раздела в земной коре. Выявление и картирование приповерхностных неоднородностей.

Вопросы для самлподготовки:

| Уравнения Максвелла. Физический смысл уравнений Максвелла | |

| Поле точечного источника постоянного тока | |

| Потенциал точечного источника над однородной землей | |

| Естественные переменные электромагнитные поля | |

| Естественные постоянные электрические поля | |

| Искусственные постоянные электрические поля | |

| Искусственные переменные гармонические электромагнитные поля | |

| Искусственные импульсные (неустановившиеся) электромагнитные поля | |

| Сверхвысокочастотные поля | |

| Общая характеристика электромагнитных профилирований | |

| Метод естественного электрического поля | |

| Электропрофилирование методом сопротивлений | |

| Электропрофилирование методом вызванной поляризации | |

| Метод переменного естественного электромагнитного поля | |

| Низкочастотное гармоническое профилирование | |

| Методы переходных процессов | |

| Радиоволновое профилирование | |

| Сверхвысокочастотные методы профилирования | |

| Общая характеристика электромагнитных зондирований | |

| Электрическое зондирование | |

| Зондирование методом вызванной поляризации | |

| Магнитотеллурические методы | |

| Зондирование методом становления поля | |

| Частотное электромагнитное зондирование | |

| Высокочастотные зондирования | |

| Электромагнитные свойства горных пород |

· Критерии оценки раздела 2-Электроразведка

Контрольная работа.

· Литература к разделу 2-Электроразведка

Основная:

1. Геофизика: учебник /Под ред. В.К. Хмелевского. - М.: КДУ, 2007. – С. 63-108.

2. Знаменский В.В. Общий курс полевой геофизики. Учебник. – М.: Недра, 1989. - С. 167-174, 202-207, 221-223.

3. Геофизические методы исследования. (Под редакцией В.К.Хмелевского). Учебное пособие. – М.: Недра, 1988. – С. 76-93, 122-133.

Дополнительная:

1. Электроразведка: пособие по электроразведочной практике для студентов геофизических специальностей. /Под редакцией проф. В.К.Хмелевского, доц. И.Н.Модина, доц. А.Г.Яковлева – М.: 2005. – С. 14-92, 114-266.

2. Матвеев Б.К. Электроразведка. Учеб. Для вузов. –2-е изд., перераб. и доп. – М.: Недра, 1990. – С. 28-102, 280-363.

3. Бондаренко В.М., Лумпов Е.Е., Лыхин А.А. Интерпретация геофизических данных. Учебное пособие. – М.: Из-во МГГА, 1993. С. 11-44.

4. Федынский В.В. Разведочная геофизика. Учебное пособие. – М.: Недра, 1967. – С. 401-403.

5. Якубовский Ю.В., Ренард И.В. Электроразведка: Учебник для вузов. М.: Недра, 1991. - 418 с.

Раздел 2 модуля 2:. Сейсморазведка.

Лекция 10. Тема: Физические и геологические основы сейсморазведки. Сейсмоволновые характеристики горных пород.

Сейсморазведка – представляет собой раздел разведочной геофизики, в котором изучаются поля упругих деформаций происходящих в геологических средах вследствие механических воздействий. Это взрывы, удары, техногенные вибрации, тектонические процессы, в частности землетрясения. Как и в других разделах геофизики поля разделяются на искусственные, используемые преимущественно в сейсморазведке, и естественные, которые изучают в основном в сейсмологии.

Упругость - это свойство природных объектов сопротивляться изменению их объема и формы вследствие механических напряжений. Параметрами упругости являются Модуль Юнга Е и Коэффициент Пуассона ν. Модуль Е измеряется в Паскалях (Па) и выражается формулой:

Е=Рх/ех (2.17), где

Рх - приложенное напряжение по заданному направлению, например х,

ех - деформация от приложенного напряжения.

Объемная деформация для каждой точки среды характеризуется суммой деформаций по направлениям координатных осей прямоугольной системы:

∆V/V=ех+еу+еz

Коэффициент ν выражается отношением меры растяжения-сжатия геологических объектов к их удлинению при приложении растягивающей нагрузки:

ν=еу/ех (2.18)

В результате упругих деформаций в природных объектах возникают упругие волны, основными из которых являются продольные υр и поперечные υs. Эти волны называются объемными. Продольныеволны возникают вследствие процессов расширения-сжатия поперечные -процессов сдвига.

Помимо объемных волн на границе с дневной поверхностью возникают поверхностные волны:

1) Волны Релея (частицы колеблются в вертикальных направлениях);

2) Волны Лява (частицы колеблются в горизонтальных направлениях).

Продольные и поперечные волны связаны с показателями упругости следующими соотношениями:

,

,  (2.19), где

(2.19), где

δ – плотность пород.

Поля упругих деформаций, как и другие геофизические поля, характеризуются параметрами напряженности и потенциала. Кроме того, в сейсморазведке изучают колебательные процессы и их распределением во времени. Пользуются показателями А - амплитуды сигнала и t - времени распространения упругих волн.

Наиболее эффективными источниками сейсмических колебаний являются взрывы, которые производятся при сейсморазведочных работах в специально пробуренных шпурах или скважинах. Взрывы выполняют под покровными отложениями, то есть ниже зоны малых скоростей (ЗМС), где сейсмические волны интенсивно затухают. К другим источниками сейсмического поля относятся удары. Разработаны специальные невзрывные источники которые позволяют выполнять многократные возбуждения, необходимые для накапливания сигналов.

Процесс возникновения сейсмоволнового поля от взрыва условно подразделяется на три зоны. В точке взрыва происходит разрушение пород. Далее образуется зона уплотнения, которая переходит в зону упругих колебаний. Процесс упругих деформаций сопровождается чередованием областей уплотнения и разрежения. Граница между зонами затронутыми и незатронутыми колебаниями есть фронт, а граница, где волна прошла и колебания затухли называется тылом волны(рис. 2.33).

Рис. 2.33. Области распространения сейсмической волны

Запись колебаний частиц – основной первичный материал сейсморазведки, при том, что ограничиваются получением таких записей для вертикального направления. Одна из форм записей – график колебаний, который представляет собой величину отклонения U частицы M за время t. Примечательно, что разные по природе происхождения упругие волны имеют каждая свою индивидуальные формы. Поэтому для частиц одноименной среды, находящихся в точках M1 M2, записи или что тоже трассы одноименных по типу волн будут близки по форме

(Рис. 2.34).

Рис. 2.34. Графики колебаний частиц среды в точках М1 и М2 (запись трассы волны)

Затухание волны описывается формулой:

А=А0*е-αr*f(r), (2.20), где

А0 - начальная амплитуда волны, е - основание натурального логарифма, α - коэффициент затухания, r - расстояние между источником волны и приемником колебаний, f(r) - функция распределения волн различного типа f(r)=1/r для υр и f(r)=1/r2 для υs.

Вторая форма записи колебаний частиц – график зависимости величины отклонения U от расстояния r до источника. Такие графики носят название профиля волны. На них прослеживается тенденция затухания амплитуды колебаний с увеличением момента времени регистрации (рис. 2.35).

Рис. 2.35. Профили волны между точками М1 и М2 в моменты времени t1 и t2.

Промежуток времени, разделяющий два соседних одноименных экстремума (см. рис. 61), называют видимым периодом колебаний Т, а расстояние λ между такими же экстремумами – видимой длиной волны (см. рис. 62). Показатели Т и

λ связаны соотношением:

(2.21), где

(2.21), где

– скорость, а f – частота.

– скорость, а f – частота.

В сейсморазведке при изучении особенностей распространения упругих волн пользуются законами геометрической оптики. Наиболее простыми являются кинематические схемы с лучевыми построениями. В их основе лежат два основных принципа: 1) Гюйгенса-Френеля, 2) Ферма΄.

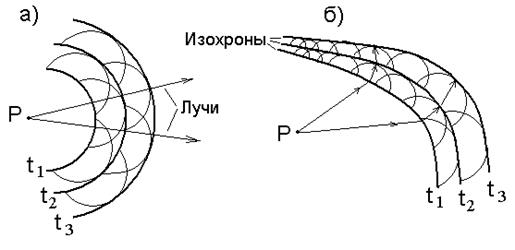

Согласно принципу Гюйгенса-Френеля каждая точка среды самостоятельный источник волн. Форма этих волн - вид затухающих синусоид. Вся волновая поверхность является огибающей семейства элементарных волн (сфер малых радиусов), при том, что их интерференция обусловливает за пределами волнового фронта степень интенсивности (амплитуду) суммарной упругой волны. В однородной изотропной среде все лучи распространения волн прямолинейны (рис. 2.36-а), а в неоднородно-слоистой, в силу преломления, эти лучи криволинейны (рис. 2.36-б).

Рис. 2.36. Принцип Гюйгенса для нахождения плоского волнового фронта в однородной (а) и неоднородной (б) средах

Согласно принципу Ферма΄ распространение волн происходит по кратчайшему расстоянию и, в силу того, что в земной коре существуют отражающие и преломляющие границы, происходит рефрагирование волн, то естьих выход на поверхность (рис. 2.37).

Рис. 2.37. Схема выхода лучей к земной поверхности за счет рефракции

Явление рефракции является основанием для применения методов сейсморазведки то есть методов отраженных (МОВ) и преломленных (МПВ) волн. Их распространение в пространстве описывается типовой формулой:

r=υ(x,y,z)*t (2.24), где

r – расстояние между источником и приемником упругих волн, υ(x,y,z) - пространственная скорость, t – время первого вступления.

Дата добавления: 2015-08-21; просмотров: 3137;