Девонская система (период) – D

Девонская система была выделена в 1839г. английскими геологами Р. Мурчисоном и А.Седжвиком. Своё название получила по графству Девоншир. Соответствует четвертому периоду (системе) палеозойской эратемы. Следует за силурийским периодом и предшествует каменноугольному периоду. Возраст определяется продолжительностью около 60 млн. лет, от 418 ± 2 млн. лет до 360 млн. лет тому назад.

Подразделяется девонская система на три отдела и семь ярусов. (Таблица 4).

| Система | Отдел и подотдел | Ярус | Возраст млн. лет |

| Д Е В О Н С К И Й ─ D | Верхний D3 | Фаменский D3 fm ---------------------------- Франский D3 f | |

| Средний D2 | Живетский D2 zu Эйфельский D2 ef | ||

| Нижний D1 | Эмский D1e ---------------------------- Пражский D1p ---------------------------- Локховский D1l |

418±2

Таблица 4. Стратиграфия девонских отложений

В палеозойской истории Земли девонский период занимает особое место. В первой половине девонского периода закончился каледонский этап развития Земли и начался в конце позднего девона новый – герцинский.

Тектонические движения каледонского орогенеза протекавшие на протяжении силурийского периода завершились в конце силура – начале девона арденской фазой. Наиболее контрастные участки земной поверхности (Грампианская, Алтая-Саянская, Каннская и др. складчатые области) возникли в наиболее активных регионах каледонской складчатости. В этих же областях происходил интенсивный магматизм, вулканизм и излияние лав преимущественно кератофир – спилит – диабазовой формации. На протяжении девонского периода эти участки интенсивно размывались и в конце периода они приобрели платформенный характер. В общем плане в раннем девоне суша преобладала над площадью морей, т.е. это была

|

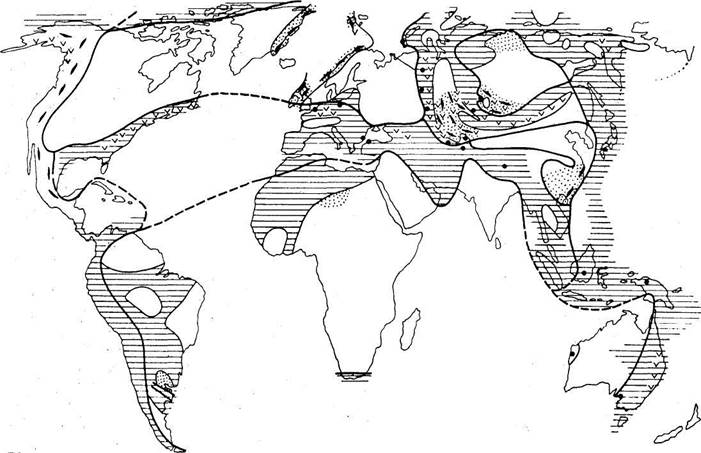

Рис. 5. Палеогеографическая схема мира. Ранний девон. Составил А. X. Кагарманов. Условные обозначения см. на рис. 3.

геократическая эпоха. (Рис. 5).

В среднем девоне геологические условия меняются, нарастает интенсивность морских трансгрессий. Причиной этому стало проявление новых герцинских тектонических движений. В позднем девоне эти движения продолжались, и продолжалось перераспределение регионов суши и морей.

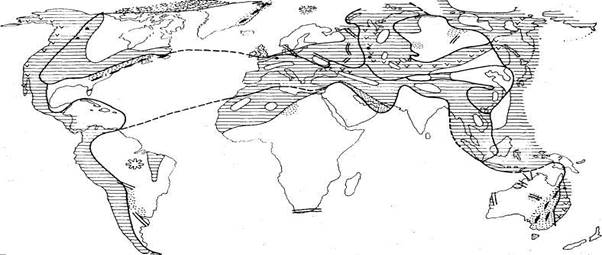

В конце девонского периода произошла активизация тектонической жизни, которая захватила по времени начало карбонового (каменноугольного) периода. Это была бретонская фаза. Движения эти наиболее активно проявились в Центрально-европейской зоне поднятий, а также в Иберийской и Марокканской зоне Африки. Поднятие и складчатость сопровождались интрузиями кислого и основного состава. (Рис. 6).

Климат. В девонском периоде, как и в предыдущие периоды в Северном полушарии существовали древние Восточно-Европейская, Сибирская, Китайская и Северо-Американская платформы, которые объединялись в единый материк – Лавразию. В это же время Индостанская, Африканская, Южно-Американская и Антарктическая платформы входили в огромный южный материк – Гондвану. Исходя из фаунистических и литологических данных, считается, что в девонском периоде был теплый климат – тропический и экваториальный.

Так в раннем и среднем девоне средние годовые температуры в Северной и Восточной Евразии соответствовали тропическому климату – 27 – 290С. А на остальной части Евразии господствовал экстратпропический климат с температурами – 32 –330С.

В Закавказье по данным брахиопод – 260С, а на Среднем Урале – 26 – 290С. В живетском веке климат в области Восточно-Европейской платформы и Урала соответствовал экваториальному поясу с температурами –28 ─ 300 С. Близкие данные получены и по позднедевонскому времени.

По распределению влажности в девонском периоде можно наметить чередование гумидных и аридных областей.

Аридная область охватывала значительную часть Африканского, Северо-Американского, Австралийского и Евразиатского (Фенно-Сарматия и Ангарида) континентов. Показателями дефицита влаги являются континентальные красноцветы, гипсоносные и карбонатные осадки. В мелководных морях аридных зонах широко представлены доломиты, гипсы, каменная и калийная соли и др.

В открытых морях накапливались органогенные и оолитовые известняки.

К областям гумидного климата относились север и северо-запад Северо-Американского континента, значительная часть Евразии, Северо-восточная Африка и Северо-восточная Австралия. В этих зонах часто встречаются каолиновые глины, железистые шамозитовые и оолитовые руды, угли. Однако угли отлагались и в прибрежных морских участках аридной зоны.

Органический мир. В девонском периоде продолжается активное развитие животного и растительного мира. В конце силурийского периода вымирают наутилоидеи и ракоскорпионы. На смену им появляются аммоноидеи (головоногие моллюски). По-прежнему широко развиты брахиоподы, двустворчатые и брюхоногие моллюски, фораминиферы, радиолярии, мшанки, кораллы и др.

Широкое развитие получают предки современных рыб – панцирные, акулоподобные, двоякодышащие, кистеперые. Появляются первые наземные позвоночные – амфибии из отряда лабиринтодонтов (стегоцефалы). Девонский период вошел в геологическую историю развития Земли как «век рыб». Кистипёрые рыбы стали предками наземных позвоночных – амфибий.

Наземная фауна так же была представлена бескрылыми насекомыми и скорпионами.

Самым главным событием девонского периода, наряду с появлением первых наземных позвоночных, стало распространение растительности на суше.

История растительного мира начинается с появления на границе силура и девона первых наземных растений. В 1859г. американский учёный В.Досон, на территории Восточной Канады обнаружил ископаемое растение, состоящее из дихотомически ветвящихся стеблей, на концах которых располагались спорангии. Никаких признаков листьев у него не было, и он назвал его Psilophyton – т.е. «обнаженное дерево». Эта находка вызывала сомнение в его наземном происхождении, пока в Шотландии у г. Рини, в роговиках были обнаружены многочисленные остатки, которые получили название Rhynia (по месту находки). Эти невысокие растения (несколько дециметров), также безлистные, уже обладали более высоким уровнем организации, по сравнению с водорослями. У них в центре стебля находился пучок водопроводящих трахеид, окруженный тонкой тканью, предшественником сокопроводящей флоэмы и т.д.

В общем, раннедевонская флора характеризовалась значительным разнообразием псилофитов, среди которых были чисто водные растения, частично амфибиальные, и, что особенно важно, первые настоящие наземные растения.

В девонском периоде, таким образом, водоросли теряют своё преимущественное значение, и заканчивается алгофит (т.е. время водорослей).

В среднем девоне псилофиты полностью вымирают, но на смену им появляются древовидные папоротники (лепидодендроны, сигиллярии) и голосеменная растительность (кордаиты) – папоротникообразные.

Появляются первые лесные массивы, которые продвигаются вглубь суши. Вот эта среднедевонская флора получила название «хиеневая флора».

В позднем девоне появляются первые древовидные плауновидные, хвощи и папоротникообразные растения. Появляются первые семенные папоротники. Деревья уже достигли высоты 15 –20 м, с толщиной ствола до 60 см. Всё это давало основу для накопления углей. Вот эта позднедевонская флора получила название – «археоптерисовая флора».

|

Рис. 6. Палеогеографическая схема мира. Поздний девон. Составил

А. Х. Кагарманов. Условные обозначения см. на рис. 3.

Палеоботаники ранне- и среднедевонское время называют псилофитовое время, а позднедевонское время – птеридофит. А весь отрезок времени – (девон, карбон, пермь) – временем сосудистых споровых растений или птеродофит (палеофит).

Основную роль в расчленении и корреляции девонских отложений первое место занимают конодонты, а так же аммоноидеи и дакриоконариды. Из групп бентоса важное значение отводится брахиоподам.

В девонском периоде намечается целый ряд зоогеографических провинций: Средиземноморская, Магребская, Урало-Тянь-Шанская, Джунгаро-Балхашская, Кордильерская, Аппалачская, Австралийско-Новозеландская, Малвино-Касррскую и ряд других.

Дата добавления: 2015-07-06; просмотров: 2059;