Тонус кровеносных сосудов.

Чрезвычайно важное значение для приспособления организма к меняющимся условиям внутренней и внешней среды играет тонус кровеносных сосудов. Регуляция сосудистого тонуса осуществляется нервными, гуморальными, а также местными механизмами и является предметом изучения нормальной физиологии. Однако целесообразно осветить некоторые аспекты местной ауторегуляции тонуса сосудов в связи с открытием ряда нейрогуморальных факторов, которые синтезируются сосудистой стенкой in situ (на месте). К таким биологически активным веществам относится мощный вазоконстриктор - эндотелин-I (пептид из 21 аминокислоты). Он секретируется эндотелием артерий из высокомолекулярного биологически неактивного предшественника биг-эндотелина-I (38 аминокислотных остатков) при участии специфического фермента эндотелинконвертазы. Синтез эндотелина может ингибироваться эндотелийрелаксирующим фактором (NO), простациклином, простагландином Е и предсердным натрийуретическим фактором (ПНУФ). Другие соединения (ангиотензин-II, катехоламины, тромбин), на-оборот, усиливают биосинтез этого пептида. Молекулярный механизм действия эндотелина-I на гладкомышечные клетки артерий практически полностью идентичен действию ангиотензина-II.

Важную роль в ауторегуляции сосудистого тонуса, особенно при его повышении, играют простаноиды (производные арахидоновой кислоты) и прежде всего - тромбоксан А (ТхА2). Он секретируется тромбоцитами при контакте их с сосудистой стенкой и оказывает выраженное вазоконстрикторное действие. Выброс этого простаноида из тромбоцитов происходит при их соприкосновении с поврежденной артериальной стенкой. В этом случае функциональное предназначение ТхА2 сводится к возникновению сосудистого спазма, усилению тромбообразования и остановке кровотечения. Относительное увеличение его уровня по отношению к другому простаноиду - простациклину, являющемуся функциональным антагонистом ТхА2, приводит к формированию стойкого повышения артериального давления. Простациклин по своей способности расширять артерии превосходит все известные эндогенные вазодилататоры. Синтез простациклина происходит в клетках эндотелия и гладких мышцах сосудов. В основе вазодилататорного эффекта простациклина лежит его способность рецептор-опосредованным путем активировать фермент NO-синтазу в клетках эндотелия. Энзим NO-синтаза катализирует образование из L-аргинина свободного радикала окиси азота (NO'), названного эндотелийрелаксирующим фактором. В 1998 г. за открытие этого фактора американские ученые Роберт Фурчготт, Луис Игнарро и Ферид Мурад были удостоены Нобелевской премии. Эндотелийрелаксирующий фактор легко диффундирует через мембраны клеток эндотелия и достигает гладкомышечных клеток артерий, где активирует цитоплазматический фермент гуанилатциклазу. В результате уменьшается транспорт ионов кальция из внеклеточной среды в цитоплазму, а следовательно, уменьшается способность гладких мышц сосудов к тоническому сокращению. Вслед за снижением тонуса артерий происходит снижение системного артериального давления. Подобный гипотензивный эффект простациклина можно имитировать введением в кровоток донаторов NO' (нитроглицерин и нитропруссид натрия), которые широко применяются в клинической практике. Важнейшим показателем сосудистого тонуса является систолическое артериальное давление, уровень которого зависит от величины ударного объема крови левого желудочка сердца, макси-

мальной скорости ее изгнания и растяжимости аорты. В норме систолическое артериальное давление составляет 100-140 мм рт.ст. Диастолическое артериальное давление определяется в первую очередь тонусом артерий мышечного типа, объемом циркулирующей крови и в меньшей степени фракцией выброса левого желудочка. У здоровых людей диастолическое артериальное давление колеблется в пределах 60-90 мм рт.ст. Нормальные суточные колебания систолического артериального давления не превышают 33 мм рт.ст., а диастолического - 10 мм рт.ст., тогда как при нарушениях сосудистого тонуса эти амплитудные характеристики могут существенно изменяться. Разность между систолическим и диастолическим артериальным давлением называется пульсовым давлением.

Среди поражений сердечно-сосудистой системы воспалительной и дистрофической природы следует особо выделить некоронарогенную патологию сердечной мышцы неревматической этиологии (миокардиодистрофии, миокардиты, кардиомиопатии, инфекционный эндокардит, перикардиты) и заболевания ревматической природы.

Роль наследственности и врожденных пороков развития в патогенезе сердечно-сосудистых заболеваний в наше время заметно возросла в связи с резким увеличением числа мутагенных факторов в быту и на производстве. Можно с сожалением констатировать, что со временем ситуация будет еще более усугубляться. Во-первых, неизбежно будут усиливаться техногенные воздействия на организм. Во-вторых, мутантные гены будут сохраняться в популяции в связи с успехами современной медицины, позволяющей спасти жизнь пациентам с генетической патологией. Среди причин врожденных пороков сердца можно выделить следующие: 1) хромосомные нарушения (аберрации); 2) мутация одного гена (частота - 2-3%); 3) факторы, вызывающие нарушения эмбрионального развития (алкоголизм родителей, краснуха, лекарственные препараты и др.) - 1-2%; 4) полигенно-мультифакториальное наследование - 90% случаев. Существует более 38 различных врожденных пороков сердца, например дефект межжелудочковой перегородки, дефект межпредсердной перегородки, открытый атриовентрикулярный канал, открытый артериальный проток, тетрада Фалло, коарктация аорты, аномальный дренаж легочных вен, трехпредсердное сердце, синдром гипоплазии левого желудочка и др. 15.2. СОСУДИСТЫЕ НАРУШЕНИЯ

Можно выделить две основные группы сосудистых нарушений. Одна группа нарушений реализуется в изменении нормальной структуры сосудистой стенки различного генеза. Это могут быть дефекты развития сосудов, воспалительные, склеротические процессы в стенке сосудов. Вторая большая группа нарушений связана с изменением тонуса сосудов.

Классификация нарушений тонуса сосудов. В настоящее время различают два состояния, касающиеся изменения сосудистого тонуса:

1. Повышение тонуса сосудов - гипертензия, или гипертония.

2. Снижение тонуса сосудов - гипотензия (гипотония, или сосудистая недостаточность).

15.2.1. Артериальные гипертензии

Артериальная гипертензия - повышение внутрисосудистого давления в артериях большого круга кровообращения. Возникает в результате усиления работы сердца, увеличения периферического сопротивления или сочетания этих факторов. По данным комитета экспертов ВОЗ, артериальная гипертензия встречается у 15-25% взрослого населения, частота ее увеличивается с возрастом и регистрируется более чем у 50% людей старше 65 лет.

Артериальная гипертензия длительное время протекает без явных клинических симптомов. Однако достаточно скоро она может привести к возникновению острых нарушений мозгового кровообращения (транзиторная ишемическая атака, ишемический или геморрагический инсульт) и развитию гипертрофии миокарда. Кроме того, артериальная гипертензия является фактором риска атеросклероза и возникновения инфаркта миокарда. По своему происхождению артериальная гипертензия бывает первичной и вторичной.

Первичная артериальная гипертензия (гипертоническая болезнь) - это стойкое повышение артериального давления, не связанное с органическим поражением органов и систем, регулирующих сосудистый тонус. Распространенным названием первичной артериальной гипертензии является термин «эссенциальная гипертония», что означает неясность ее этиологии. На долю гипертонической болезни приходится 90-95% общего числа артериальных гипертензий.

Вторичная артериальная гипертензия - это повышение артериального давления, представляющее собой лишь симптом другого диагностически подтвержденного заболевания (гломерулонефрит, стеноз почечных артерий, опухоль гипофиза или надпочечников и т.д.). В связи с этим вторичная гипертензия называется еще симптоматической. На долю подобного рода нарушений сосудистого тонуса приходится в среднем 5-10%. Различают эндокринную, нефрогенную, гемодинамическую, нейрогенную и лекарственную симптоматические гипертонии.

Симптоматические артериальные гипертензии

Нефрогенные артериальные гипертензии. Возникают при врожденных или приобретенных заболеваниях почек (аномалии развития, гломерулонефрит, пиелонефрит и др.), сопровождающихся расстройствами регионарного кровообращения (вазоренальная или реноваскулярная артериальная гипертензия) и поражением почечной паренхимы (ренопаренхиматозная или ренопривная артериальная гипертензия). Нарушения внутрипочечного кровотока вызывают ишемию почек, которая выступает в роли «пускового механизма», активирующего секрецию ренина в юкстагломерулярном аппарате (ЮГА). Следует отметить, что нарушение функции этой системы в большей степени характерно для вазоренальной (симптоматической) артериальной гипертензии, хотя и при эссенциальной гипертонии ренин-ангиотензин-альдостероновая система (РААС) активно вовлекается в патогенетическую цепь стойкого повышения артериального тонуса. Ренин поступает в кровь и вызывает энзиматическое расщепление плазменного белка ангиотензиногена, относящегося к а2-глобулинам. В результате этого образуется декапептид ангиотензин-I, который под влиянием ангиотензинпревращающего фермента (ангиотензинконвертаза) переходит в октапептид ангиотензин-II, представляющий собой один из самых сильных вазоконстрикторов. Надо особо отметить, что ангиотензин-II вызывает стойкое и длительное повышение артериального давления, что связано с его достаточно медленным ферментативным расщеплением.

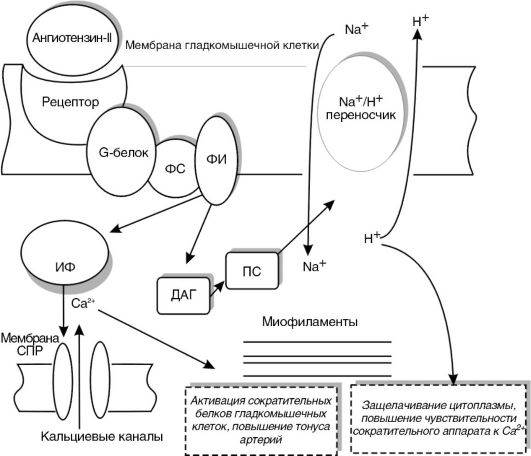

В настоящее время молекулярный механизм действия ангиотензина-II на сосудистую стенку хорошо изучен. Установлено, что он взаимодействует со специфическими рецепторами, рас-

Рис. 15-1. Вазоконстрикторный эффект ангиотензина-II. ФС - фосфолипаза С; ФИ - фосфоинозитол; ИФ - инозитолтрифосфат; ДАГ - диацилглицерол; ПС - протеинкиназа С; СПР - саркоплазматический ретикулум

положенными на сарколемме гладкомышечных клеток. Активация этих рецепторов вызывает цепочку событий, очень сходную с теми, которые наблюдаются в условиях активации а-адренорецепторов (рис. 15-1).

Однако ангиотензин-II не только повышает тонус артерий, но и оказывает митогенное действие, вызывая усиленную пролиферацию гладкомышечных клеток и утолщение сосудистой стенки. По этой причине ангиотензин-II называют еще ростовым фактором. Указанный эффект опосредуется через активацию протеинкиназы С, тирозинкиназы и вызываемое ими фосфорилирование регуляторных белков. Функциональные и морфологические изменения артерий, индуцированные ангиотензином-II и другими эндогенными биологически активными веществами, получили название ремоделирования сосудистой стенки.

В последние годы рецепторы ангиотензина-II были обнаружены в надпочечниках. Стимуляция этих рецепторов вызывает усиление секреции альдостерона, который индуцирует задержку Na+ и воды в организме. Такие изменения водного и солевого обмена ведут к увеличению объема циркулирующей крови и повышению артериального давления.

Таким образом, ангиотензиновое звено патогенеза артериальной гипертензии включает в себя три основных компонента: 1) повышение тонуса артерий; 2) ремоделирование сосудистой стенки; 3) усиление секреции альдостерона.

Следует отметить, что одностороннее нарушение почечного кровообращения, как правило, приводит лишь к преходящей гипертензии. Однако если при этом у экспериментального животного удалить вторую («нормальную») почку, развивается стойкое повышение артериального давления. Дело в том, что паренхиматозная ткань почек секретирует не только ренин, но и ряд веществ, которые препятствуют повышению артериального давления, в частности простагландины, способные оказывать прямое сосудорасширяющее действие, ангиотензиназу, расщепляющую ангиотензин-II, и др. В результате первоначальное повышение артериального давления, вызванное гипоксией одной почки и выбросом ренина, сменяется его нормализацией. Именно этим можно объяснить тот факт, что удаление обеих почек в эксперименте вызывает возникновение стойкой гипертензии, получившей название ренопривной.

Артериальные гипертензии эндокринного происхождения выявляются главным образом при следующих заболеваниях: феохромоцитоме, первичном альдостеронизме (синдром Конна), болезни и синдроме Иценко-Кушинга, тиреотоксикозе.

Феохромоцитома. Так называется опухоль мозгового вещества надпочечников, продуцирующая значительные количества катехоламинов (адреналин, норадреналин, дофамин), концентрация которых у больных с феохромоцитомой в крови и моче увеличивается в 10-100 раз. Избыточной секрецией катехоламинов определяется гипертензионный синдром при данном заболевании. При феохромоцитоме выделяют три варианта артериальной гипертензии: стабильную, пароксизмальную (кризовую) и смешанный тип с пароксизмами на фоне стабильного повышения артериального давления. Первичный альдостеронизм (синдром Конна). Морфологическим субстратом данного заболевания чаще всего являются солитарные или (реже) множественные аденомы и идиопатическая гиперплазия клубочковой зоны коры надпочечников, секретирующие альдостерон. В настоящее время идентифицированы уже три гена, регулирующих секрецию альдостерона. Мутация любого из них ведет к гиперальдостеронизму (так называемый семейный, или первичный, гиперальдостеронизм) и артериальной гипертензии. Основные симптомы болезни определяются гиперпродукцией альдостерона - минералокортикоиды способствуют реабсорбции в почках гидратированных ионов натрия, что ведет к задержке в организме воды и увеличению объема циркулирующей крови, а следовательно, к подъему артериального давления и формированию артериальной гипертензии.

Болезнь и синдром Иценко-Кушинга. Приводят к повышению в крови уровня глюкокортикоидов, которые при данной патологии играют решающую роль в формировании артериальной гипертензии. Первичное или вторичное (под влиянием АКТГ) повышение секреции глюкокортикоидов вызывает увеличение плотности адренорецепторов, локализованных в сердце и сосудах, а также повышение их чувствительности к катехоламинам; стимуляцию продукции ангиотензиногена в печени. Вслед за повышением адренореактивности сердца и сосудов отмечается увеличение тонуса сосудов и сердечного выброса. Результатом этих гемодинамических эффектов является повышение артериального давления.

Гипертиреоз. Возникает при гиперфункции щитовидной железы, в результате чего повышается уровень тироксина и трийодтиронина в крови. При этом подъем артериального давления происходит вследствие сочетанного возрастания периферического сопротивления артерий и увеличения минутного объема сердца. Последний эффект обусловлен тироксинзависимой тахикардией. Гемодинамические гипертензии. Возникают в результате изменений в сердце или крупных сосудах. Чаще развивается систолическая гипертензия с увеличением пульсового давления. В одних случаях (коарктация аорты, неспецифический аортоартериит) гипертензия является региональной, в других (при вовлечении в патологический процесс барорецепторных зон эндотелия сосудов) - носит системный характер.

Коарктация аорты - врожденное сегментарное сужение нисходящей части грудной аорты, создающее два режима кровообра-

щения в большом круге: гипертензию верхней половины туловища и гипотензию нижней. У мужчин встречается в 4 раза чаще, чем у женщин. Неспецифический аортоартериит представляет собой системное сосудистое заболевание аутоиммунного генеза, приводящее к повышению ригидности аорты и магистральных артерий, а также к их стенозированию. Одним из клинических проявлений этого заболевания служит артериальная гипертензия, вызванная повышением периферического сосудистого сопротивления. Это патогенетическое звено играет важную роль также при потере эластичности сосудистой стенки у пациентов с распространенным атеросклерозом аорты и магистральных артерий.

Нейрогенные гипертензии. Развиваются при опухолях, ушибах и сотрясениях головного мозга, менингитах, менингоэнцефалитах, ишемии головного мозга, вызванной атеросклерозом ветвей брахиоцефальных артерий или сдавлением позвоночных артерий, которые связаны с остеохондрозом шейно-грудного отдела позвоночника. Патогенез подобных гипертоний обусловлен изменением тонуса высших вегетативных центров, регулирующих уровень артериального давления.

Лекарственные гипертензии. Многие лекарственные препараты, воздействуя на разные звенья регуляции артериального давления, могут вызывать его повышение. Следует прежде всего обратить внимание на глюкокортикоидные гормоны, широко применяемые в терапии различных системных заболеваний. Гипертоническая болезнь

Этиология гипертонической болезни. Первостепенное значение в возникновении гипертензии имеет длительное психоэмоциональное перенапряжение. Об этом свидетельствуют частые случаи развития первичной гипертензии у лиц, переживших ленинградскую блокаду, а также у людей «стрессовых» профессий. Особую роль играют отрицательные эмоции. В отличие от представителей животного мира современный цивилизованный человек часто не имеет возможности «погасить» свое эмоциональное возбуждение двигательной активностью. Это способствует длительному сохранению в коре головного мозга очага застойного возбуждения и развитию артериальной гипертензии. На этом основании Г.Ф. Ланг и А.Л. Мясников назвали гипертоническую болезнь болезнью неотреагированных эмоций.

Гипертоническая болезнь - это «болезнь осени жизни человека, которая лишает его возможности дожить до зимы». Так писал академик А.А. Богомолец, подчеркивая тем самым предрасполагающую роль возраста в ее происхождении. Однако нередко первичная гипертензия развивается и в молодом возрасте (ювенильная форма гипертензии). Важно при этом отметить, что до 40 лет мужчины болеют чаще, чем женщины, а после 40 лет соотношение приобретает противоположный характер.

Важная роль в этиологии первичной гипертензии отводится наследственности. На роль генетических факторов указывают и факты высокой конкордантности по гипертонической болезни у однояйцевых близнецов, а также существование линий крыс, предрасположенных к развитию гипертензии (SHR - spontaneously hypertensive rats). Из 9 уже известных кандидатных генов артериальной гипертензии в последнее время особое внимание привлекает ген эндотелиальной NO-синтазы.

Успешное экспериментальное моделирование «солевой гипертензии» говорит в пользу этиологической роли избыточного потребления соли. Однако правильнее, видимо, считать этот фактор не столько главной причиной, сколько фактором риска. Считают даже, что длительное потребление более 5 г соли в день способствует развитию гипертензии только у лиц, имеющих наследственное предрасположение к ней. Патогенез гипертонической болезни. Несмотря на то что эссенциальная и вторичная артериальные гипертензии существенно различаются по этиологическим факторам, механизмы их развития имеют много общего. Согласно концепции, разработанной Г.Ф. Лангом и А.Л. Мясниковым, «нервное перенапряжение при гипертонической болезни реализуется в расстройстве трофики определенных мозговых структур, управляющих артериальным давлением», прежде всего тех областей коры больших полушарий и подкорковых центров (гиппокамп, миндалевидное тело), экспериментальное раздражение которых вызывает повышение артериального давления. Так, было установлено, что ишемия головного мозга, вызванная у кролика перевязкой сонных артерий, способствует возникновению артериальной гипертензии. У высокоорганизованных животных (собаки, обезьяны) удалось получить рефлексогенную гипертензию путем «сшибки» пищевого и оборонительного рефлексов. В этом случае гипертензия явилась следствием невроза. Непосредственный механизм повышения артериального давления

связан с возникновением очага застойного возбуждения (патологической доминанты, по терминологии А.А. Ухтомского) вегетативных центров головного мозга, в первую очередь сосудодвигательного центра. Вазомоторные импульсы, возникающие в ядрах гипоталамуса, поступают в ядра продолговатого мозга, откуда по симпатическим путям передаются на сосуды резистивного типа, вызывая повышение их тонуса.

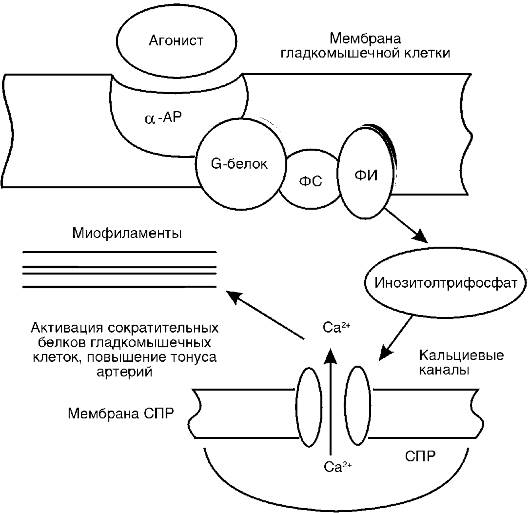

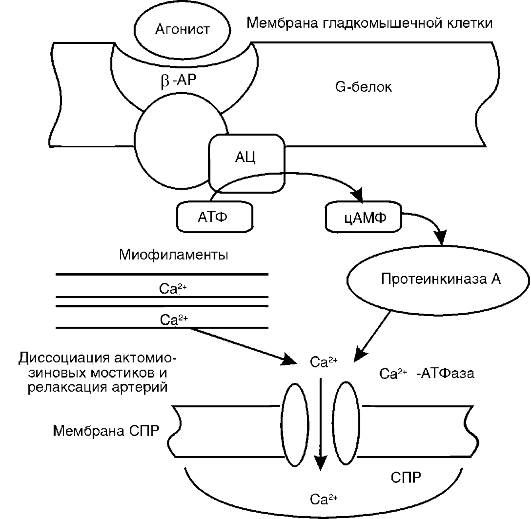

Важную роль в патогенезе гипертонической болезни играет «растормаживание» сосудодвигательного центра, расположенного в продолговатом мозге. В норме его активность рефлекторно подавляется импульсами, поступающими от синокаротидной зоны и рецепторов дуги аорты. При гипертонической болезни активность этого центра очень часто повышена. Другим слагаемым гипертензивного эффекта, наблюдаемого при возбуждении высших вегетативных центров головного мозга, является выброс катехоламинов (адреналина и норадреналина) из мозгового вещества надпочечников в кровоток. Развитие гипертензии при этом наблюдается тогда, когда а-адренергические эффекты этих гормонов суммарно превышают присущее им влияние на β-адренергические рецепторы (рис. 15-2, 15-3).

Рассмотренные процессы формируются на первой стадии гипертонической болезни, которая называется транзиторной (преходящей) и клинически характеризуется непродолжительными эпизодами повышения артериального давления.

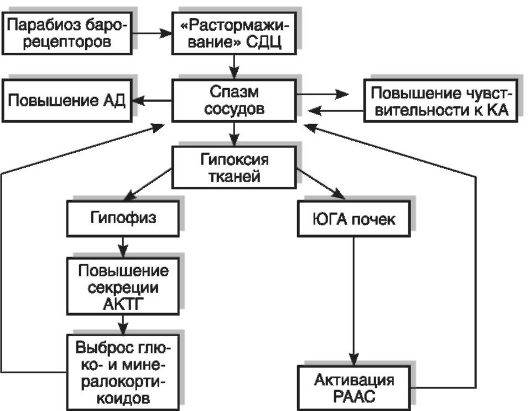

В дальнейшем снижается лабильность и появляется инертность нервных структур, составляющих сосудодвигательный центр, и развивается вторая стадия болезни - стабильная. В этой стадии поддержание высокого уровня артериального давления является длительным. Стимулирующим влиянием на сосудодвигательный центр во второй стадии гипертонической болезни обладают не только специфические раздражители, но и «посторонние», исходящие из соседних структур импульсы, даже подпорогового уровня. В происхождении стабильного повышения тонуса сосудов имеют значение формирующиеся в этой стадии «порочные круги»: почечный (с участием ЮГА), барорецепторный, гипофизарнонадпочечниковый и сосудистый (повышение чувствительности стенки сосудов к катехоламинам). В результате повышения артериального давления развивается парабиоз барорецепторов сосудов и выпадает их тормозной контроль над нейронами сосудодвигательного центра (рис. 15-4). В итоге тонус сосудов повышается

Рис. 15-2. Роль альфа-адренорецепторов в регуляции тонуса артерий: α-AP - α-адренорецептор; ФС - фосфолипаза С; ФИ - фосфоинозитол; СПР - саркоплазматический ретикулум  еще сильнее. Спазм сосудов приводит к гипоксии юкстагломерулярного аппарата почек и активации РААС. В свою очередь, ишемическая стимуляция аденогипофиза реализуется в секреции АКТГ и, следовательно, повышении содержания в крови гормонов коры надпочеников (минерало- и кортикостероидов). Поэтому высокий тонус сосудов поддерживается продолжительное время. В механизме гипертонии также играет роль повышение чувствительности стенки сосудов к катехоламинам, и даже небольшие дозы адреналина оказывают выраженный вазоконстрикторный эффект.

еще сильнее. Спазм сосудов приводит к гипоксии юкстагломерулярного аппарата почек и активации РААС. В свою очередь, ишемическая стимуляция аденогипофиза реализуется в секреции АКТГ и, следовательно, повышении содержания в крови гормонов коры надпочеников (минерало- и кортикостероидов). Поэтому высокий тонус сосудов поддерживается продолжительное время. В механизме гипертонии также играет роль повышение чувствительности стенки сосудов к катехоламинам, и даже небольшие дозы адреналина оказывают выраженный вазоконстрикторный эффект.

Таким образом, определяющую роль в патогенезе артериальной гипертензии играют изменения нейрогуморальной регуляции сосудистого тонуса. Конечным звеном этого патологического процесса является изменение функциональной активности ионотранспортирующих систем плазматической мембраны, что ведет к перегруз-

Рис. 15-3. Роль бета-адренорецепторов в регуляции тонуса артерий: β-АР - β-адренорецептор; СПР - саркоплазматический ретикулум; АЦ - аденилатциклаза

ке клеток ионами кальция и патологическому повышению тонуса кровеносных сосудов. Такая концепция патогенеза артериальной гипертензии была выдвинута Ю.В. Постновым и С.Н. Орловым, которые назвали ее мембранной концепцией.

Третья стадия гипертонической болезни - стадия органных изменений. В начале этой стадии можно обнаружить гипертрофию левого желудочка. В дальнейшем развивается кардиосклероз и присоединяется сердечная недостаточность. Со стороны внутренних органов отмечаются ишемические повреждения, которые индуцированы морфологическими изменениями стенки сосудов (гиалиноз, склероз, атеросклероз). Наиболее характерным является повреждение паренхимы почек с развитием хронической почечной недостаточности, задержкой жидкости в организме и прогрессированием артериальной гипертензии.

Рис. 15-4. «Порочные круги» в патогенезе гипертонической болезни: АД - артериальное давление; АКТГ - адренокортикотропный гормон; КА - катехоламины; СДЦ - сосудодвигательный центр; РААС - ренинангиотензин-альдостероновая система; ЮГА - юкстагломерулярный аппарат

Рис. 15-4. «Порочные круги» в патогенезе гипертонической болезни: АД - артериальное давление; АКТГ - адренокортикотропный гормон; КА - катехоламины; СДЦ - сосудодвигательный центр; РААС - ренинангиотензин-альдостероновая система; ЮГА - юкстагломерулярный аппарат

Артериальная гипертензия независимо от причин, ее обусловивших, протекает длительно и имеет тенденцию к неуклонному прогрессированию. Однако относительно «спокойное» развитие заболевания может осложняться возникновением так называемых гипертензивных (гипертонических) кризов.

Гипертензивный криз представляет собой внезапное повышение артериального давления, сопровождаемое появлением или усугублением уже имеющейся церебральной и/или кардиальной симптоматики. Систолическое артериальное давление при этом очень быстро может повыситься до 190-270 мм рт.ст., а диастолическое - до 120-160 мм рт.ст. Прямой зависимости между уровнем артериального давления и выраженностью симптоматики криза не наблюдается. Тяжесть криза определяется не столько величиной подъема артериального давления, сколько степенью развившейся дисфункции жизненно важных органов - головного мозга и сердца. Гипертензивный криз относится к разряду ургентных (неотложных) ситуаций, поскольку механизмы адаптации сердечнососудистой системы могут при этом оказаться несостоятельными

по причине быстрого развития гипертензии. Криз, как правило, проявляется сильнейшими головными болями, тошнотой, рвотой и может закончиться гибелью пациента от инфаркта миокарда или мозгового инсульта, поэтому требует экстренного медикаментозного вмешательства, направленного на нормализацию артериального давления.

15.2.2. Легочная гипертензия

Легочная гипертензия, или артериальная гипертензия малого круга кровообращения, - это патологическое состояние, характеризующееся повышением систолического, диастолического и среднего давления в легочной артерии. В малом круге кровообращения, как и в большом, артериальное давление может повышаться при усилении работы сердца (увеличение минутного объема правого желудочка) и/или росте сопротивления легочных сосудов. Однако артерии малого круга кровообращения обладают большой растяжимостью, и для заметного повышения артериального давления необходимо увеличение минутного объема кровообращения как минимум в 3 раза или уменьшение емкости сосудов малого круга кровообращения примерно на 2/3. Различают первичную легочную гипертензию, которая развивается при заболеваниях кардиоваскулярной системы (артериит, митральный стеноз), вызывающих рост сосудистого сопротивления в малом круге, и вторичную легочную гипертензию, которая связана с уменьшением емкости сосудистого русла малого круга кровообращения и наблюдается при тромбоэмболии легочной артерии, заболеваниях легких, резекции легочной ткани, пневмотораксе и т.п.

Примером первичной легочной гипертензии может служить повышение артериального давления в сосудах малого круга при митральном стенозе и дефектах перегородок сердца. Основным звеном патогенеза легочной гипертензии при митральном стенозе является нарушение тока крови из левого предсердия в левый желудочек, что приводит к застою крови в системе легочных вен с последующим повышением артериального давления в артериях малого круга кровообращения согласно рефлексу Китаева (см. ниже). Артериальная легочная гипертензия при дефекте межпредсердной или межжелудочковой перегородки связана с шунтированием крови слева направо и гиперволемией малого круга кровообращения.

В случае вторичной легочной гипертензии, которая наиболее часто развивается при бронхолегочных заболеваниях, повышение давления в артериях малого круга обусловлено уменьшением объема кровяного русла у пациентов с пневмосклерозом и эмфиземой легких. Иногда артериальная легочная гипертензия возникает при острых легочных заболеваниях, например при тяжелом, затянувшемся приступе бронхиальной астмы.

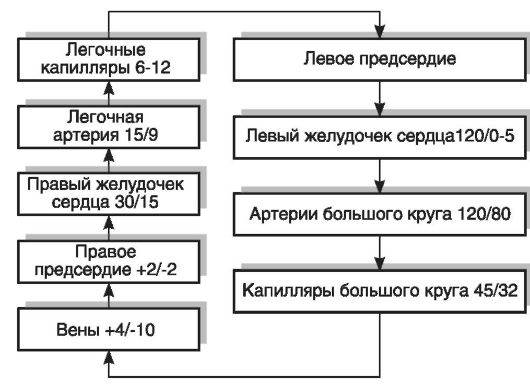

При хронических заболеваниях легких, митральном стенозе и некоторых других заболеваниях давление в легочной артерии нередко оказывается повышенным в 4-6 и даже в 9 раз по сравнению с нормой (рис. 15-5).

Выраженность гипертензии малого круга зависит от действия двух факторов, первым из которых является механическое препятствие кровотоку, например стеноз митрального клапана, сдавление или окклюзия артериол, а вторым - рефлекторное сужение резистивных сосудов малого круга. Устранение митрального порока с помощью методов реконструктивной кардиохирургии во многих случаях сравнительно быстро приводит к обратному развитию легочной гипертензии. При этом у ряда больных давление в truncus pulmonalis снижается в течение нескольких месяцев после операции с 120-125 до 20-25 мм рт.ст.  Рис. 15-5. Уровень давления крови в отделах большого и малого круга кровообращения (мм рт.ст.; систолическое/диастолическое)

Рис. 15-5. Уровень давления крови в отделах большого и малого круга кровообращения (мм рт.ст.; систолическое/диастолическое)

Легочная гипертензия приводит к перегрузке повышенным давлением правых отделов сердца с развитием «легочного сердца» (см. раздел 15.3.2.).

15.2.3. Сосудистая недостаточность

Классификация гипотоний. Выделяют две группы гипотоний: острую сосудистую недостаточность и хроническую недостаточность тонуса сосудов.

Острая сосудистая недостаточность - это патологическое состояние, основным звеном которого является уменьшение объема циркулирующей крови, приводящее к снижению артериального и венозного давления. Проявлениями этого процесса служат шок (см. раздел 4.3), коллапс и обморок.

Коллапс - вид острой сосудистой недостаточности, характеризующийся резким понижением артериального и венозного давления и снижением массы циркулирующей крови в сосудистой системе. По этиологии различают следующие виды коллапса:

1. Токсико-инфекционный. Развивается при кишечных инфекциях (дизентерия, сальмонеллез и др.), возбудители которых выделяют эндотоксин, высвобождающийся при гибели микробных тел. При интенсивной антибактериальной терапии может возникнуть одномоментная гибель огромного количества микробов. Высвобождающиеся при этом большие дозы эндотоксина вызывают поражение нервно-мышечного аппарата стенки сосудов с последующей их атонией, что и приводит в конечном итоге к состоянию коллапса.

2. Постгеморрагический. Возникает при острой массивной кровопотере и связан с быстрым уменьшением объема циркулирующей крови и снижением тонуса сосудов.

3. Панкреатический. Может наступить при тяжелой травме живота, сопровождающейся размозжением ткани поджелудочной железы и поступлением в кровь панкреатического сока. Установлено, что трипсин, действуя на гладкую мускулатуру сосудистой стенки, вызывает резкое снижение ее тонуса, что приводит к развитию коллапса. 4. Аноксический. Возникает при быстром снижении парциального давления кислорода во вдыхаемом воздухе. Развивающаяся в этом случае гипоксия вызывает снижение тонуса гладкой мускулатуры сосудистой стенки, что приводит, в свою очередь, к резкому расширению сосудов.

5. Ортостатический. Возникает у больных после длительного (многодневного) постельного режима при резком переходе из горизонтального положения в вертикальное.

Патогенез различных видов коллапса во многом идентичен (рис. 15-6). В развитии этого вида острой сосудистой недостаточности важную роль играет снижение тонуса емкостных сосудов (преимущественно мелких вен), в которых обычно сосредоточена основная масса (75-80%) крови. Такая ситуация может возникнуть вследствие прямого действия различных токсинов на гладкую мускулатуру сосудов или явиться результатом снижения тонической активности симпатоадреналовой системы в сочетании с ваготонией. Депонированная кровь не участвует в циркуляции, что приводит к снижению объема циркулирующей крови. Итогом этих

Рис. 15-6. Схема патогенеза коллапса: САС - симпатоадреналовая система; РЗ - рефлексогенные зоны; АД - артериальное давление; ОЦК - объем циркулирующей крови, УО - ударный объем; МОС - минутный объем сердца

изменений является уменьшение венозного притока крови к сердцу и вторичное снижение сердечного выброса, в результате чего патологический процесс усугубляется. В дальнейшем при прогрессировании сосудистой недостаточности развивается гипоксия тканей, нарушаются окислительно-восстановительные процессы и возникает ацидоз. Сознание может быть сохранено.

Обморок - острая сосудистая недостаточность, проявляющаяся кратковременной потерей сознания. Возникает даже у абсолютно здоровых людей при эмоциональном возбуждении (страх, боль и пр.), когда имеет место остро возникающее повышение тонуса блуждающих нервов, а также при недостаточности барорецептивного рефлекса, обеспечивающего адаптивные реакции системы кровообращения.  Выделяют следующие виды обмороков:

Выделяют следующие виды обмороков:

1. Вазовагальный - развивается при отсутствии свежего воздуха (в душном помещении), эмоциональном возбуждении в результате резкого снижения тонуса сосудов и падения артериального давления. Проявления характеризуются потерей сознания из-за снижения мозгового кровотока.

2. Ортостатический - возникает при резкой перемене положения тела из горизонтального в вертикальное или при продолжительном неподвижном пребывании в вертикальном положении (на посту).

3. Синокаротидньгй - вызывается поворотом головы, застегиванием пуговицы тугого воротничка или при пальпации шеи (особенно у пожилых людей). Патогенез объясняется гиперчувствительностью каротидного синуса, стенозом сонной и позвоночной артерий.

4. Перераспределительный - развивается при внезапном расширении вен брюшной полости в результате резкого падения внутрибрюшного давления (например, после быстрой эвакуации асцитической жидкости). При данном виде обморока скорость перераспределения большой массы крови в венозное русло брюшной полости превышает скорость развития адаптационной тонической реакции вен.

5. Кашлевой - индуцируется приступом кашля, что сопровождается повышением внутригрудного давления и снижением возврата венозной крови к сердцу.

6. Кардиогенный - связан с нарушениями сердечного ритма и эффективности сердечного выброса на фоне пороков и др. патологии сердца.

7. Метаболический - вызывается гипервентиляцией. В патогенезе данного вида обморока играют роль обусловленное гипокапнией сужение просвета сосудов мозга и ишемия ЦНС.

Хроническая сосудистая недостаточность классифицируется следующим образом:

1) физиологическая гипотония, которая рассматривается как вариант конституциональной нормы, может развиваться у спортсменов и в процессе акклиматизации к условиям высокогорья; 2) патологическая гипотония. К этой группе относятся: а) первичная гипотония, являющаяся самостоятельным заболеванием (нейроциркуляторная дистония гипотонического типа, гипотоническая болезнь и другие синонимы); б) вторичная, или симптоматическая, гипотония, которая развивается при заболеваниях пищеварительной системы, длительном голодании, анемиях, гипофункции коры надпочечников и др.

В этиологии первичной хронической гипотонии играют роль психоэмоциональное напряжение и черепно-мозговые травмы. Способствуют и предрасполагают к ее развитию нарушение режима дня, питания, конфликтные ситуации, перенесенные инфекционные заболевания, пол, возраст (чаще регистрируется у женщин 30-40 лет). Основное звено патогенеза нейроциркуляторной дистонии гипотонического типа - нарушение корковой нейродинамики с ослаблением процессов возбуждения и преобладанием тормозных механизмов в ЦНС. В итоге развивается дисфункция коры и высших подкорковых нервных центров, регулирующих сосудистый тонус со снижением тонуса резистивных сосудов и стойким падением общего периферического сопротивления.

| <== предыдущая лекция | | | следующая лекция ==> |

| Основные выводы и результаты | | | Тормозные системы для спуска пострадавшего подручными средствами. Переработанный и дополненный материал. |

Дата добавления: 2015-07-18; просмотров: 5810;