Классификация сетей

Морфология: самка Ancylostoma duodenalе имеет в длину 10—18 мм, а самец — 8—10 мм. Головной конец загнут на спинную сторону.

Строение: На головном конце находится воронкообразная ротовая капсула окруженная четырьмя тонкими — кутикулярными зубцами, с помощью которых паразит прикрепляется к слизистой оболочке тонкого кишечника. Задний конец тела самца имеет копулятивную сумку, напоминающую по форме колокол, состоящую из двух больших боковых лопастей и маленькой средней.

Морфология анкилостомид.А, Б, В, Ж – схемы, Г, Д, Е, З – микрофотографии, А, Г – половозрелые формы, Б, Д – ротовая капсула некатора, В, Е - ротовая капсула анкилостомы, Ж, З – яйцо. 1 – ротовая капсула, 2 – семенник, половая сумка, 4 – спикулы.

Пути заражения: грязные руки, через кожу ног при хождении босиком.

Способы заражения:

1. алиментарный;

2. перкутантный.

3. Трансплацентарный.

Локализация: тонкий кишечник. Питается кровью - каждая анкилостома поглощает за сутки от 0,36 до 0,7 мл крови.

Цикл развития: Ancylostoma duodenale — геогельминт. Паразитирует только у человека. Вместе с испражнениями яйца гельминта выделяются наружу и при оптимальных условиях (28—30°С) из яйца выходит неинвазионная (рабдитная) личинка, которая после двух линек превращается в инвазионную (филяриевидную) личинку, способную вызвать заболевание. Заражение может происходить двумя путями : 1) алиментарно, когда личинки через рот с водой и продуктами питания попадают в двенадцатиперстную кишку, где прикрепляется к слизистой оболочке острыми кутикулярными зубами. (миграции не происходит); 2) перкутантно (с миграцией) — личинки активно внедряются через кожу в венозное русло, попадают через правую половину сердца в лёгкие, затем бронхи, трахею, глотку, вместе со слюной заглатываются и проникают в тонкий кишечник, где превращаются в половозрелую стадию.

3) доказана возможность внутриутробного заражения гематогенным путем через плаценту или при проникновении личинок из брюшной полости в стенки матки и плаценту.

Весь цикл развития от заражения до начала яйцекладки продолжается 1-2 месяца. Яйца в фекалиях обнаруживаются через 6-8 недель. Одна самка анкилостомы выделяет в сутки до 20 000 яиц (некатора – около 9 000). Длительность паразитирования в организме достигает 5-15 лет.

Название болезни: анкилостомоз.

Симптомы:

а) анемия;

б) рвота;

в) понос;

г) геофагия (стремление есть землю).

Д) при перкутантном заражении - болезненность в месте проникновения личинок, зуд, эритема с красными папулами.

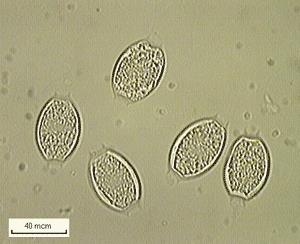

Лабораторная диагностика: обнаружение яиц и личинок гельминта в фекалиях. Яйца овальные, с тупыми концами, покрыты тонкой, прозрачной оболочкой (60 х 40 мкм).

В крови эозинофилия, гипохромная анемия.

Профилактика:

Общественная:

а)санитарно-просветительная работа;

б) охрана окружающей среды от загрязнения фекалиями;

в) своевременное выявление и лечение больных.

Личная:

а) соблюдение правил личной гигиены;

б) в очагах анкилостомоза, не ходить босиком по земле.

Географическое распространение: заболевание распространено в странах с тропическим климатом, часто болеют шахтеры, землекопы, огородники.

НЕКАТОР (Necator amencanus)

Морфология: размер самки 8-13 мм, самца 5-10 мм. У самца на хвостовом конце колоколовидное расширение кутикулы.

Строение: головной конец имеет ротовую капсулу, в которой есть две режущие пластинки.

Название болезни: некатороз - очень похоже по течению на анкилостомоз.

УГРИЦА КИШЕЧНАЯ (Strongyloides stercoralis)

Морфология:очень мелкая, прозрачная нитевидной формы нематода. Самка имеет длину 2 — 3 мм, самец — 0,7 мм, у самцов задний конец заострён и загнут на брюшную сторону.

Строение: развиты все системы. Принципиального отличия от представителей класса нет.

Пути заражения: грязные руки, овощи и фрукты, при хождении босиком в местах распространения.

Способы заражения: алиментарный, перкутантный, аутоинвазия и аутореинвазия.

Локализация: тонкий кишечник, двенадцатиперстная кишка.

Цикл развития:Strongiloides stercoralis — геогельминт. Половозрелые самки, паразитируя в тонком кишечнике человека, откладывают 50 яиц в сутки, из которых выходят рабдитовидные личинки и вместе с фекалиями выделяются наружу. Во внешней среде развитие личинок происходит двумя путями: I) при наличии благоприятных для их развития условий превращаются в свободноживущих особей; 2) при неблагоприятных условиях они сразу же переходят в инвазионные филяриевидные личинки, которые могут активно проникать через кожу в организм человека. При этом личинки совершают миграцию по кровеносному руслу в лёгкие, пробуравливают стенку альвеол, по бронхам и трахее попадают в глотку, заглатываются и в тонком кишечнике превращаются в половозрелые формы. Оплодотворение может происходить в легких и в кишечнике. Яйца накапливаются в слизистой тонкого кишечника и из них выходят рабдитные личинки, которые !) в одном случае с фекалиями выходят в окружающую среду и в почве превращаются в поколение свободно живущих форм, которые откладывают яйца из которых выходят рабдитные личинки, превращающиеся за тем в филяревидных инвазивных личинок, часть которых перкутантно заражающих человека, а часть образует новое поколение свободно живущих форм. !) в другом случае рабдитная личинка превращается в филяревидную, которые активно проникают через кожу и заражают человека. и !) в третьем случае рабдитные личинки из тонкого кишечника попадают в толстый, где превращаются в филяревидные и проникают через слизистую или перианальную кожу в кровь, повторяя цикл.

Название болезни: стронгилоидоз.

Симптомы:

а) повышение температуры тела, кожный зуд, крапивница, эозинофильные инфильтраты в лёгких, - в ранней фазе;

б) слабость, головные боли, поносы, боли в области живота, печени и жёлчного пузыря, отмечается похудение, - в кишечной фазе;

в) кровоизлияние в ткани желудочно-кишечного тракта, нервные расстройства, анемия, кахексия, высокий процент летальности, - при интенсивной инвазии.

Осложнения:перфорация кишечника с перитонитом, некротический панкреатит.

Лабораторная диагностика:

а) обнаружение яиц и личинок в тёплых фекалиях;

б) обнаружение яиц и личинок в дуоденальном содержимом;

в) обнаружение личинок и половозрелых форм в мокроте;

г) кровь на эозинофилию.

Профилактика:такая же, как и при анкилостомидозах.

Географическое распространение: особенно широко в странах тропической и субтропической зоны с влажным климатом (Юго-Восточная Азия, Восточная и Южная Африка, Южная Америка), но встречается и в районах умеренного климата (Северная Америка, Европа).

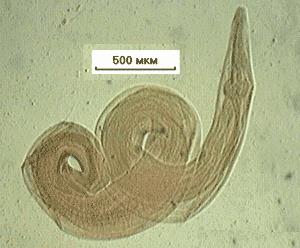

ТРИХИНЕЛЛА (Trichinella spiralis)

Морфология: это мелкая живородящая нематода. Длина тела самки — 3-4 мм, самца — 1,5-2 мм.

Строение: на переднем конце тела имеется ротовое отверстие, которое ведёт в ротовую капсулу, снабжённую стилетом.

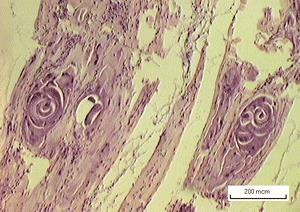

У самок имеется непарная половая трубка.Личинки свернуты спиралью и покрыты соединительнотканной капсулой размером 0,4 х 0,25 мм.

Морфология Trichinella spiralis.А – половозрелые формы (схема), Б – личинка, покрытая капсулой (схема), В – инкапсулированная личинка (7х40), Г – самец (7х40), Д - декапсулированные личинки (7х8). 1 – пищевод, 2 – матка, 3 – яичник, 4 – семенник, 5 – мышечное волокно, 6 – личинка, 7 – капсула.

Пути заражения: употребление зараженного трихинеллёзного мяса.

Способ заражения: алиментарный.

Локазизация:

а) половозрелая форма – тонкий кишечник;

б) личинки в мышцах.

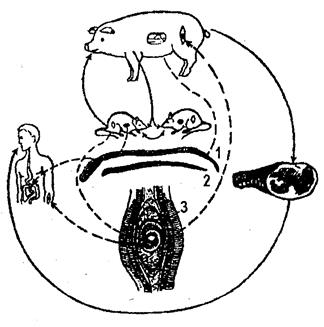

Цикл развития: Trichinella spiralis — биогельминт высокой специализации. Паразитирует у человека и всеядных животных - свиньи, грызуны, медведи, кабаны и т.д., которые одновременно служат и окончательными и промежуточными хозяевами. Человек заражается гельминтозом при поедании мяса с живыми личинками трихинелл. В желудке хозяина личинки освобождаются от своей известковой капсулы, внедряются в ворсинки тонкой кишки и уже через 46 часов становятся половозрелыми. После оплодотворения самцы погибают, а самки внедряются в слизистую тонкого кишечника и откладывают личинок в течение 30-45 суток (до 2000 каждая), которые затем с током крови и лимфы разносятся по телу но задерживаются только в скелетной мускулатуре, чаще всего в межреберных, жевательных и дельтовидных мышцах. Через 15 сутокличинки сварачиваются в спираль Вокруг спирально закрученной личинки в течение 2-3 недель образуется соединительнотканная капсула, которая через год обизвествляется. В капсуле личинки сохраняют жизнеспособность до 20-25-и лет. Для превращения личинок в половозрелую форму они должны попасть в кишечник другого хозяина. Человек для них является биологическим тупиком. При трихинеллезе у больного повышается температура тела, возникают боли в мышцах, появляется аллергическая сыпь.

|

Название болезни: трихинеллез, является природно-очаговым заболеванем.

Симптомы:

а) повышение температуры тела;

б) отёчность лица и век иногда и тела;

в) боль в мышцах;

г) аллергические высыпания;

д) в крови часто высокая эозинофилия.

Лабораторная диагностика:

а) иммунологические реакции;

б) биопсия мышц;

в) серологические реакции;

г) микроскопические исследования остатков подозрительного мяса с целью выявления личинок трихинеллы.

Профилактика:

Общественная:

а) санитарно-ветеринарный контроль на бойнях и рынках;

б) стойловый режим содержания свиней;

в) санитарно-просветительная работа, особенно среди охотников;

г) борьба с бродячими кошками и собаками;

д) борьба с грызунами.

личная — не употреблять мясо, не прошедшее ветеринарный контроль.

Географическое распространение: Белоруссия, Краснодарский край, Украина.

РИШТА (Dracunculus medinensis)

Морфология: крупная живородящая нематода нитевидной формы; самка достигает в длину от 30 до 150 см при толщине 1-1,7 мм; длина самца 12-30 см, толщина — 0,4 мм.

Строение: имеет общие закономерности строения круглых гельминтов. Живородящая. Наружное половое отверстие отсутствует, личинки выходят через разрывы матки и кутикулы на переднем конце тела.

Пути заражения: проглатывание рачков-циклопов, содержащих личинок, при употребление сырой воды.

Способ заражения: алиментарный.

Локализация: двенадцатипёрстная кишка, подкожная клетчатка человека, низших приматов, крупного рогатого скота, лошади, собаки.

Цикл развития:происходит со сменой хозяев. Dracunculus medinensis — биогельминт. Окончательные хозяева — человек, собака, волк и др., промежуточные — разные виды рачков циклопов. Человек заражается дракункулезом при питье воды, содержащей циклопов с личинками гельминта. В желудке у человека циклопы погибают, а инвазионные личинки через стенку желудочно-кишечного тракта попадают в кровяное русло, по которому они переносятся в подкожную клетчатку. Примерно через 3 -10 мес. происходит оплодотворение самки. Когда личинки созревают, самка головным концом подходит к поверхности кожи, где формируется пузырь диаметром 2-7 см, заполненный жидкостью. Через некоторое время он вскрывается. При попадании воды на ранку, ришта высовывает передний конец и "отрождает" до 3 млн. личинок, а сама подвергается рассасыванию. В воде личинки сохраняют активность на протяжении 3-6 дней. Там их проглатывают циклопы, в организме которых они превращаются в микрофилярий и из пищеварительной системы проникают в полость тела. А потом попадают в организм окончательных хозяев.

Название болезни: дракункулез.

Симптомы: У больного под кожей на нижних конечностях можно хорошо различить участок тела гельминта в виде небольшого валика или шнура, поэтому специальных лабораторных методов диагностики при дракункулезе обычно не требуется.

Профилактика:

Общественная:

а)лечение больных;

б) строительство водопроводов;

в) борьба с рачками.

личная — заключается в запрещении питья нефильтрованной или некипяченой воды.

Географическое распространение: большинство стран Африки, юг Азии, Южная Америка, Средняя Азия, Ближний Восток.

Власоглав человека самец

Власоглав человека самка

Яйцо власоглава человека

Яйцо аскариды человека

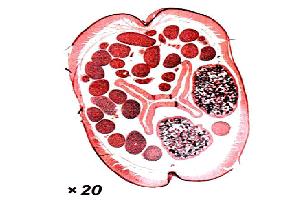

Аскарида свиная поперечный срез

Трихинелла (личиночная форма)

Острица самка

Острица самец

Яйцо Острицы

\

Микрофиллярии

Классификация сетей

Существует множество способов классификации сетей. Основным критерием классификации принято считать способ администрирования. То есть в зависимости от того, как организована сеть и как она управляется, её можно отнести к локальной, распределённой, городской или глобальной сети. Управляет сетью или её сегментом сетевой администратор. В случае сложных сетей их права и обязанности строго распределены, ведётся документация и журналирование действий команды администраторов.

Компьютеры могут соединяться между собой, используя различные среды доступа: медные проводники (витая пара), оптические проводники (оптические кабели) и через радиоканал (беспроводные технологии). Проводные, оптические связи устанавливаются через Ethernet, беспроводные – через Wi-Fi, Bluetooth, GPRS и прочие средства. Отдельная локальная вычислительная сеть может иметь связь с другими локальными сетями через шлюзы, а также быть частью глобальной вычислительной сети (например, Интернет) или иметь подключение к ней [1].

Чаще всего локальные сети построены на технологиях Ethernet или Wi-Fi. Следует отметить, что ранее использовались протоколы Frame Relay, Token ring, которые на сегодняшний день встречаются всё реже, их можно увидеть лишь в специализированных лабораториях, учебных заведениях и службах. Для построения простой локальной сети используются маршрутизаторы, коммутаторы, точки беспроводного доступа, беспроводные маршрутизаторы, модемы и сетевые адаптеры. Реже используются преобразователи (конвертеры) среды, усилители сигнала (повторители разного рода) и специальные антенны.

Маршрутизация в локальных сетях используется примитивная, если она вообще необходима. Чаще всего это статическая либо динамическая маршрутизация (основанная на протоколе RIP).

Иногда в локальной сети организуются рабочие группы – формальное объединение нескольких компьютеров в группу с единым названием.

Несовместимость устройств, использующих разные протоколы, взаимодействия существенно сдерживало продвижение телекоммуникационных систем на мировой рынок. Одним из путей разрешения этой проблемы мог стать переход на единый, общий для всех стек протоколов взаимодействия.

В полной мере осуществить эту идею не удалось, однако усилия разработчиков под эгидой ISO привели к созданию модели модели взаимодействия открытых систем. На рисунке 1 изображена классификация сетей.

Рисунок 1 – Классификация сетей

В зависимости от территориального расположения абонентских систем вычислительные сети можно разделить на три основных класса:

– глобальные сети;

– региональные сети;

– локальные сети.

Глобальная вычислительная сеть объединяет абонентов, расположенных в различных странах, на различных континентах. Взаимодействие между абонентами такой сети может осуществляться на базе телефонных линий связи, радиосвязи и систем спутниковой связи. Глобальные вычислительные сети позволят решить проблему объединения информационных ресурсов всего человечества и организации доступа к этим ресурсам.

Региональная вычислительная сеть связывает абонентов, расположенных на значительном расстоянии друг от друга. Она может включать абонентов внутри большого города, экономического региона, отдельной страны. Обычно расстояние между абонентами региональной вычислительной сети составляет десятки – сотни километров.

Локальная вычислительная сеть объединяет абонентов, расположенных в пределах небольшой территории. В настоящее время не существует четких ограничений на территориальный разброс абонентов локальной вычислительной сети. Обычно такая сеть привязана к конкретному месту. К классу локальных вычислительных сетей относятся сети отдельных предприятий, фирм, банков, офисов и т.д. Протяженность такой сети можно ограничить пределами 2 – 2,5 км.

Объединение глобальных, региональных и локальных вычислительных сетей позволяет создавать многосетевые иерархии. Они обеспечивают мощные, экономически целесообразные средства обработки огромных информационных массивов и доступ к неограниченным информационным ресурсам. Локальные вычислительные сети могут входить как компоненты в состав региональной сети, региональные сети – объединяться в составе глобальной сети и, наконец, глобальные сети могут также образовывать сложные структуры.

Для организации взаимодействия абонентов необходима физическая передающая среда. На базе физической передающей среды строится коммуникационная сеть, которая обеспечивает передачу информации между абонентскими системами[2].

Такой подход позволяет рассматривать любую компьютерную сеть как совокупность абонентских систем и коммуникационной сети. По среде передачи сети можно классифицировать:

– проводные сети (каналы, построенные с использованием медных или оптических кабелей);

– беспроводные сети (каналы, в которых используются беспроводные каналы связи, СВЧ, инфракрасные или лазерные каналы).

Так же для организации взаимодействия сети классифицируются по способу коммуникации:

– сети с коммутацией каналов;

– сети с коммутацией пакетов (Дейтаграммные сети; сети, основанные на логических соединениях; сети, основанные на виртуальных каналах).

Для построения сети используются различные топологии, такие как:

– полносвязная топология;

– дерево;

– звезда;

– кольцо;

– смешанная топология.

По функциональному предназначению сети делятся на:

– транспортные;

– распределительные;

– сети доступа.

Дата добавления: 2015-04-03; просмотров: 2235;