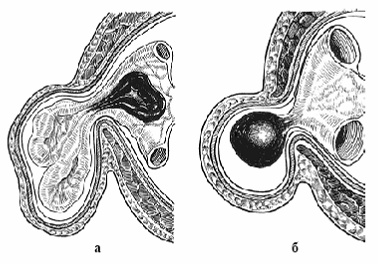

Составные части грыжи. 1 – грыжевые ворота; 2 – грыжевое содержимое; 3 – грыжевой мешок.

К множественным травмам относят повреждения двух или более анатомо-функциональных образований опорно-двигательного аппарата в пределах одного или нескольких сегментов, к сочетанным — повреждения внутренних органов и опорно-двигательного аппарата, повреждения внутренних органов и опорно-двигательного аппарата с доминирующей травмой внутренних органов или опорно-двигательного аппарата.

При множественной и сочетанной травме курс ЛФК условно подразделяют на 3 периода:

· реанимационный;

· период сращения тканей (консолидации);

· период остаточных патологических проявлений.

ЛФК при множественной травме в первом периоде (2—4, реже 7 дней), характеризующемся выраженными сдвигами в организме, нарушениями жизненно важных функций, направлена на стимуляцию экстракардиальных факторов кровообращения, улучшение микроциркуляции на периферии, восстановление устойчивости гемодинамики, профилактику гипостатических и инфекционных осложнений со стороны легких, предупреждение атрофии мышц и контрактур суставов, а также на снижение стрессового воздействия острой адинамии. При этом учитывают метод ортопедического лечения (гипсовые повязки, скелетное вытяжение, остео-синтез). В этом периоде на фоне реанимационных мероприятий каждые 2—3 ч проводят ручной или аппаратный вибрационный массаж грудной клетки (вначале нижних отделов, затем — средних, верхних и боковых). Во время прерывания массажа (1—2 раза), а также по его окончании больной выполняет статические дыхательные упражнения с толчкообразным выдохом, способствующие отхождению мокроты. До и после массажа используют статические дыхательные упражнения (полное, грудное, брюшное) с большой амплитудой вдоха и выдоха. Длительность процедур 7—10 мин.

Применяют также лечение положением, повороты на бок. Пассивно поднимают вначале руки, затем ноги и удерживают их в течение 3—30 мин в возвышенном положении специальными шинами, приспособлениями. По мере улучшения общего состояния больного назначают лечебный массаж (все приемы) мышц туловища и здоровых конечностей, для травмированных же — поглаживание, растирание и легкую поверхностную вибрацию, а также ритмическое изометрическое напряжение мышц поврежденных сегментов (по 2—3 с) с использованием УФО, которое потенци-Рует действие физических упражнений.

Подбор и дозировка средств ЛФК в реанимационном периоде зависят от локализации, характера повреждения, состояния пострадавшего. Второй период курса ЛФК (с момента стабилизации жизненно важных функций до сращения тканей) предусматривает повышение общего тонуса организма и деятельности всех органов и систем, улучшение трофики, нормализацию процессов регенерации поврежденных анатомо-функциональных единиц, предупреждение мышечных атрофии и контрактур суставов, сохранение (восстановление) опорно-двигательного стереотипа. Необходимо как можно активнее расширять двигательный режим, переводя больного из положения лежа в положение сидя, затем — стоя, и рекомендовать приемы, способствующие взаимодавлению костных отломков по плоскости излома (дозированная нагрузка на конечность с помощью различных приспособлений, ранняя дозированная ходьба и др.).

Регламентация режимов зависит от избранных методов лечения. Так, раннеотсроченный внутрикостный металлоостеосинтез трубчатых костей массивными металлическими стержнями, особенно с рассверливанием костномозгового канала, а также устойчивый внеочаговый компрессионно-дистракционный остеосинтез исключают применение внешней (гипсовой) иммобилизации, позволяют выполнять активные движения и в соседних с поврежденным сегментом суставах, а также раньше нагружать конечность по оси, что особенно важно при переломах костей обеих нижних конечностей.

При политравме, особенно у больных, длительно находящихся на постельном режиме, за 2—3 дня до подъема с постели применяют орто- и антиортостатическую тренировку, которая осуществляется на функциональной кровати или специальном поворотном столе с площадкой для опоры ног. После такой тренировки больному разрешают вставать и ходить.

Из форм ЛФК используют гигиеническую гимнастику, лечебную гимнастику, самостоятельные занятия. Выбор исходных положений определяется локализацией, числом поврежденных сегментов, характером и особенностью травмы, а также методом лечения. В занятия включают упражнения для всех мышечных групп конечностей и туловища, всех суставов здоровых конечностей и суставов, свободных от иммобилизации поврежденных конечностей. Назначают активные, с дополнительным усилием упражнения по мере увеличения функциональных возможностей организма.

Для травмированных конечностей упражнения выполняют вначале с помощью инструктора ЛФК или различных приспособлений (скользящие поверхности, специальные подставки, лямки, блоки, противовесы, амортизаторы). Используют простые упражнения, а также на координацию и равновесие. Для травмированных конечностей применяют изометрическое напряжение мышц вначале по 2—3 с, затем по 5—7 с. Назначают идеомоторные упражнения, подбирая при этом наиболее простые движения с прочным динамическим стереотипом. Если симметричная конечность не повреждена, то эти движения выполняют фактически, чередуя или одновременно с идеомоторными (повторяя 10—12 раз). Применяют различные варианты ходьбы. Все упражнения чередуют с дыхательными.

При осложнении множественной травмы бронхитом или пневмонией используют дренирующие исходные положения, вибрационный массаж грудной клетки, дыхание с толчкообразным выдохом. Двигательный режим должен быть максимально насыщен средствами ЛФК. Кроме лечебной гимнастики, назначают массаж мышц туловища и конечностей, трудотерапию, механотерапию для суставов конечностей, а также самостоятельные занятия (изометрическое напряжение мышц, идеомоторные упражнения, аутогенная тренировка, ходьба, самомассаж ручной или с помощью массажных щеток, каталок).

Электростимуляция мышц, тепловые и другие физиотерапевтические процедуры при этом усиливают эффект применения физических упражнений. После выполнения отсроченного остеосин-теза различных сегментов (во втором периоде) общая нагрузка первые 5—7 дней после операции должна быть незначительной, с преобладанием числа дыхательных упражнений (полное, грудное, брюшное, с толчкообразным выдохом). В третьем периоде курса ЛФК (окончание формирования и начало перестройки костной мозоли сегментов) снижены функциональные резервы организма в целом, функции опорно-двигательного аппарата; в суставах травмированных конечностей отмечаются контрактуры, скелетная мускулатура ослаблена. Лечебная гимнастика предусматривает общетренирующие воздействия (тренировка скелетной мускулатуры, восстановление полного объема движений в суставах, стереотипов правильной осанки и ходьбы, а также двигательных навыков бытового и производственного характера).

Из форм ЛФК в этом периоде используют утреннюю гигиеническую гимнастику, лечебную гимнастику, самостоятельные занятия, трудо- и механотерапию. Исходные положения разнообразны и направлены на постепенное повышение статической нагрузки на травмированные сегменты и органы. В занятия включают активные движения для всех суставов (больше для травмированных конечностей) вокруг всех осей движения.

При переломах нижних конечностей обязательно назначают упражнения в равновесии, на координацию, простую и сложную ходьбу с полной опорой на ноги; при переломах верхних конечностей — упражнения в смешанных упорах, смешанных висах, в метании, сложные в координационном отношении упражнения на «бытовом» столе и щите. Специальные упражнения для конечностей чередуют с упражнениями в активном расслаблении мышц и самомассажем для повышения эластичности мягких тканей суставов, уменьшения ригидности сухожильно-мышечного аппарата и ускорения восстановительных процессов. Все упражнения чередуют с дыхательными.

Лечебная гимнастика дополняется механотерапией и самостоятельными занятиями каждые 2—3 ч, в которые включают специальные упражнения для поврежденных конечностей, самомассаж ручной или с помощью приспособлений, длительные прогулки. Самостоятельные занятия 1—2 раза в день могут проводиться в воде (ванна, бассейн с водой, температура которой 36—38 °С). Широко применяют трудотерапию. Среди сочетанных травм доминируют повреждения черепа, груди, живота.

Составные части грыжи. 1 – грыжевые ворота; 2 – грыжевое содержимое; 3 – грыжевой мешок.

От грыж необходимо отмечать эвентрацию органов брюшной полости (выпадение непокрытых брюшиной органов через дефекты брюшной стенки) и пролапс (выпячивание органа через естественные отверстия, например, выпадение прямой кишки, влагалища).

Классификация грыж по локализации.

I.Наружные (паховые, бедренные, пупочные, белой линии живота, полулунной линии, мечевидного отростка).

II.Внутренние (внедряющиеся в recessus intersigmoideus, recessus ileocecalis, foramen Vinslovi, foramen esofaqeus, надпузырные, в области тазовой брюшины, выходящие в foramen obturatorium).

Классификация по времени и механизму образования.

1.Врожденные

2.Приобретенные

Классификация по клиническому течению

1.Неосложненные (вправимые, свободные)

2.Осложненные

а) невправимые

б) с копростазом

в) с явлениями воспаления

г) ущемленные

д) с повреждением грыжевого мешка

Этиология.

Причиной врожденных паховых грыж является нарушение облитерации вагинального отростка брюшины.

Местные причины образования приобретенных грыж характеризуются особенностями анатомического строения в области грыжевых ворот. Это наличие «слабых» мест брюшной стенки (паховый канал, бедренное и пупочное кольца, белая линия живота, спигелева линия и др.).

Предрасполагающими общими факторами являются пол, возраст, особенности телосложения.

К производящим факторам относятся факторы, вызывающие повышение внутрибрюшного давления (кашель, запоры, затруднение мочеиспускания, подъем тяжестей).

Факторы, определяющие внутрибрюшное давление:

1.Напряжение мышц передней брюшной стенки.

2.Давление диафрагмы.

3.Степень переполнения желудка и кишечника.

4.Положение тела.

Причины вентральных грыж:

1.Нагноение раны

2.Шов передней брюшной стенки рассасывающимися нитями

3.Раннее вставание, физические нагрузки

4.Факторы, повышающие внутрибрюшное давление

5.Кахексия, нарушения белкового обмена, ожирение.

Патогенез Приобретенные грыжи развиваются стадийно, постепенно. При приобретенных паховых грыжах различают следующие стадии:

1.Начинающаяся грыжа – в этой стадии формируется грыжевой мешок.

2.Неполная грыжа – грыжевой мешок занимает паховый канал, но из наружного отверстия он не выходит.

3.Полная грыжа – грыжевой мешок выходит в подкожную клетчатку.

4.Паховомошоночная грыжа – грыжевой мешок спускается в мошонку.

5.Грыжа огромных размеров.

Для грыж, не имеющих отношение к паховой области, 4-ой стадией является грыжа огромных размеров. У детей с врожденной паховой грыжей характерно отсутствие стадийности. Грыжа может быть паховомошоночной сразу после рождения.

Клиника.

Основные симптомы свободных грыж брюшной стенки:

1.Наличие исчезающей в горизонтальном положении припухлости на брюшной стенке.

2.Наличие дефекта (отверстия или канала в брюшной стенке, определяемого пальцем после вправления грыжи).

3.Наличие кашлевого толчка, определяемого пальцем при исследовании грыжевых ворот.

4.Наличие органов брюшной полости в грыжевом мешке.

Осложнения грыж

1.Ущемление

2.Невправление

3.Воспаление

4.Копростаз.

Ущемление – остро возникающее осложнение грыж, при котором органы брюшной полости, выходя в подкожную клетчатку, передавливаются грыжевыми воротами (с нарушением в них кровообращения и иннервации).

По механизму возникновения различают 2 типа ущемления:

1.Эластическое – когда под влиянием резкого повышения внутрибрюшного давления через брюшные ворота выходят органы брюшной полости, объем которых больше грыжевого мешка. Последующее сокращение грыжевых ворот приводит к сдавливанию содержимого грыжевого мешка. Это чаще бывает при небольших грыжевых воротах.

2.Каловое – происходит из-за переполнения петель кишки в грыжевом мешке каловыми массами. Приводящий отдел кишки при этом растягивается и сдавливает в грыжевых воротах отводящую петлю (и ее сосуды, нервы). Этот вид ущемления встречается при больших дефектах брюшной стенки.

По форме различаются 3 типа ущемления:

1.Антероградное – нарушение кровообращения и иннервации в грыжевом содержимом.

2.Пристеночное (рихтеровское) – когда ущемляется часть кишки, пассаж при этом не нарушается, клиника не выражена, а через 2-4 дня после ущемления развивается перитонит.

3.Ретроградное ущемление – (грыжа Майдля). В этом случае содержимое грыжевого мешка представляет собой участок брыжейки петли кишки, находящейся в брюшной полости, которая может подвергаться некрозу. При этом развивается клиника тяжелого перитонита и механической кишечной непроходимости.

Дата добавления: 2015-02-19; просмотров: 1253;