Электропроводки в лотках и коробах

В помещениях, где допускается открытая прокладка кабелей и проводов, использование сварных и перфорированных лотков позволяет значительно сократить трудоемкие операции по креплению проводок и обойтись без дефицитных труб.

Лотки серии НЛ для электропроводок выпускают секциями длиной 2 м двух типов — сварные и перфорированные.

Лотки устанавливают на высоте не менее 2 м от уровня пола или площадки обслуживания; в помещениях, обслуживаемых специально обученным персоналом, высота расположения лотков не нормируется.

Кабели и провода крепят на всех поворотах и ответвлениях; на прямых участках не более чем через 3 м при горизонтальной прокладке и через 0,5 м при вертикальной. Для крепления кабелей и проводов на лотках применяют различные изделия заводского изготовления (скобы, полоски с пряжками, пластмассовую ленту с кнопками и др.). Кабели и провода перед прокладкой в лотках раскатывают на полу вдоль трассы лотков. Применяют также способ прокладки кабелей на лотках по роликам с резиновыми валиками, устанавливаемыми вдоль лотков и в местах поворотов трассы и переходов с одной полки на другую. Лотки соединяют между собой с помощью накладок, обеспечивающих непрерывность электрической цепи заземления.

Монтаж и эксплуатация выключателей, разъединителей, отделителей.

Монтаж выключателей, разъединителей, короткозамыкателей и отделителей

Выключатели.

1. доставка в собранном и отрегулированном виде;

2. после установки на фундамент – осмотр, проверка изоляции, замена масла, испытание действия выключателя с приводом;

3. маслонаполненные вводы, как только они прибыли на место монтажа необходимо немедленно поставить в вертикальное положение;

4. установка вводов, регулировка нажима контактов и другие операции.

5. проверка крепления баковых выключателей к фундаменту

Разъединители. Перед монтажом разъединители подвергают в мастерских (МЭЗ) осмотру и ревизии.

Проверяют состояние фарфоровых деталей (отсутствие трещин, сколов, повреждений глазури, прочность армировки, исправность контактной системы, наличие ржавчины).

Разъединители на месте установки закрепляют совместно с приводом и тягами управления. Ножи разъединителей должны быть расположены без перекосов соосно с неподвижными контактами.

Проверяют контактное давление, измеряя с помощью динамометра усилие вытягивания ножа из неподвижного контакта и доводят его до нормативов, указанных в заводской инструкции. Проверяют одновременность замыкания контактов ножами.

Токоведущие шины подсоединяют к контактам разъединителей с учетом возможных деформаций ошиновки от изменений температуры, при которых изгибающие усилия передаются на изоляторы.

Разъединители наружной установки типа РЛНД-35 поступают с завода отдельными полюсами в собранном виде. Полюсы разъединителей соединяют тягами из стальных труб; на валу ведущего полюса закрепляют сваркой (или на штифте) трубу для соединения с приводом.

Монтаж короткозамыкателей и отделителей во многом аналогичен монтажу разъединителей наружной установки и выполняется с соблюдением заводских инструкций.

Перед монтажом все детали КЗ осматривают и очищают. Руководствуясь инструкцией завода-поставщика, детали КЗ предварительно собирают на стеллажах у фундамента. Полностью собранный КЗ поднимают на фундаментную стойку и закрепляют на ней. Далее производят регулировку и смазку всех шарнирных соединений КЗ согласно-инструкции. Затем устанавливают трансформаторы тока, через которые пропускают шину заземления.

Эксплуатация разъединителей, отделителей, короткозамыкателей. Ремонт разъединителей, отделителей:

1) чистка изоляторов и др. деталей от пыли и осадков;

2) проверяется целостность фарфоровых изоляторов и тяг, отсутствие трещин, сколов, повреждений глазури;

3) проверяется прочность креплений фарфоровых изоляторов. подтягиваются болтовые соединения рамы, изоляторов:

4) проверяется контакт соединения, при необходимости контакты защищаются от наплывов и обгаров и подтягиваются;

5) проверяется совместная работа выключателей и привода. регулировкой добиваются отсутствия люфта;

6) смазка трущихся частей привода и выключателя

Текущий ремонт 1 раз в 6-12 месяцев, капитальный не реже 1 раза в 2-3 года.

Эксплуатация выключателей

Текущий ремонт выключателей состоит из:

1) осмотра (проверка уровня масла, состояние, контакт, соединений, крепление выключателя, состояние привода и приводы механизма).

2) очистка от пыли и грязи выключателя и привода;

3) смазка и регулировка шарнирных соединений привода;

4) ремонт и подтяжка соединений выключателя и ошиновки;

5) ремонт заземл. проводки и подтяжка конт. соед-ий;

6) проверка и ремонт цепей вторич. коммутаций:

7) окраска металлоконструкций и металл, частей выключателя;

Периодичность тек. ремонтов зависит от загрязнения изоляции и устан-ся рук-вом эн. службы и лежит в пределах 1 раз в 6-12 месяцев.

Капитальный ремонт масл. выключателей произ-ся один раз в 1-3 года. Выкл-ли, отключившие 4 к.з. выв-ся в ремонт.Объём кап. ремонта. Вакуум, и элегаз. вык-ли эксп-ся без капт. ремонта 25-30 лет.

1) отсоединения ошиновки, слив масла, разработка выкл-ля:

2) ремонт изоляторов, выводов, внутрибоковой изоляции;

3) ремонт и регул-ка. контактов;

4) ремонт дугогасить. уст-ва и приводного мех-ма;

5) сборк выкл-ля, заливка масла, регулировка;

6) профил. испытания, приемка, присоед-е ошин-ки;

Как определяются параметры схемы замещения воздушной линии?

В большинстве случаев можно полагать, что параметры линии электропередачи (активное и реактивное сопротивления, активная и емкостная проводимости) равномерно распределены по ее длине. Для линии сравнительно небольшой длины распределенность параметров можно не учитывать' и использовать сосредоточенные параметры: активное и реактивное сопротивления линии гл и хК, активную и емкостную проводимости линии gл и bл.

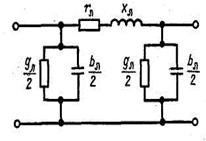

Воздушные линии электропередачинапряжением 110 кВ и выше длиной до 300—400 км обычно представляются П-образной схемой замещения (рис. 2.1).

| Активное сопротивление определяется по формуле rЛ = r0l. где r0 — удельное сопротивление, Ом/км, при температуре провода +20 °С; l — длина линии, км. Активное сопротивление проводов и кабелей при частоте 50 Гц обычно примерно равно омическому сопротивлению. При этом не учитывается явление поверхностного эффекта. |

|

Удельное сопротивление r0 для сталеалюминевых и других проводов из цветных металлов определяется по таблицам в зависимости от поперечного сечения. Для стальных проводов нельзя пренебрегать поверхностным эффектом, для них г0 зависит от сечения и протекающего тока и также находится по таблицам. При температуре провода, отличной от 20 °С, сопротивление линии уточняется по соответствующим формулам.

Реактивное сопротивление определяется следующим образом:

xЛ = x0l

где х0 — удельное реактивное сопротивление, Ом/км.

Удельные индуктивные сопротивления фаз воздушной линии в общем случае различны. При расчетах симметричных режимов используют средние значения х0:

x0 = 0,144lg(DСР/rПР) + 0,0157

где rпр — радиус провода, см; Dcp — среднегеометрическое расстояние между фазами, см, определяемое следующим выражением:

DСР = 3√ Dab Dbc Dca

где Dab, Dbc, Dca — расстояние между проводами соответственно фаз а, Ь, с.

В линиях электропередачи при U > 330 кВ провод каждой фазы расщепляется на несколько проводов. Это соответствует увеличению эквивалентного радиуса

rЭК = Nф√ rпрaСРNф-1

где rЭК — эквивалентный радиус провода, см; аср — среднегеометрическое расстояние между проводами одной фазы, см; nф — число проводов в одной фазе.

Для линии с расщепленными проводами последнее слагаемое в уменьшается в nф раз, т. е. имеет вид 0,0157/ nф. Удельное активное сопротивление фазы линии с расщепленными проводами определяется так:

r0 = r0 ПР/ nф

где r0ПР — удельное сопротивление провода данного сечения, определенное по справочным таблицам.

Для сталеалюминиевых проводов Хо определяется по справочным таблицам в зависимости от сечения, для стальных— в зависимости от сечения и тока.

Активная проводимость линии соответствует двум видам потерь активной мощности: от тока утечки через изоляторы и на корону.

Токи утечки через изоляторы малы, и потерями мощности в изоляторах можно пренебречь. В воздушных линиях напряжением 110 кВ и выше при определенных условиях напряженность электрического поля на поверхности провода возрастает и становится больше критической. Воздух вокруг провода интенсивно ионизируется, образуя свечение — корону. Короне соответствуют потери активной мощности. Наиболее радикальным средством снижения потерь мощности на корону является увеличение диаметра провода. В связи с этим задаются наименьшие допустимые сечения по короне: на 110 кВ - 70 мм2; 150 кВ - 120 мм2; 220 кВ - 240 мм2.

При расчете установившихся режимов сетей до 220 кВ активная проводимость практически не учитывается. В сетях с Uном≥330 кВ при определении потерь мощности, при расчете оптимальных режимов необходимо учитывать потери на корону. Обычно при этом учитываются различные виды зависимости потерь на корону от напряжения.

Емкостная проводимость линии ЬЛ обусловлена емкостями между проводами разных фаз и емкостью провод — земля и определяется следующим образом:

b= b0 * l

где b0 — удельная емкостная проводимость, См/км, которая может быть определена по справочным таблицам или по следующей формуле:

b0 = 7,58 / (lgDСР/rПР) × 10-6

Для большинства расчетов в сетях 110 - 220 кВ линия электропередачи обычно представляется более простой схемой замещения (рис. 2.3). В этой схеме вместо емкостной проводимости (рис. 2.3, а) учитывается реактивная мощность, генерируемая емкостью линий. Половина емкостной мощности линии, Мвар, равна

QС = 3 IС UФ=3 UФ21/2b0l = 1/2U2bЛ

где UФ и U—фазное и междуфазное напряжение, кВ; IС — емкостный ток на землю,IС=UФbЛ/2.

Из (2.8) следует, что мощность Qc, генерируемая линией, сильно зависит от напряжения. Чем выше напряжение, тем больше емкостная мощность.

Для воздушных линий напряжением 35 кВ и ниже емкостную мощность можно не учитывать (рис. 2.3, в). Для линий Uном ≥ 330кВ при длине более 300 - 400 км для определения параметров П-образной схемы замещения учитывают равномерное распределение сопротивлений и проводимостей вдоль линии.

Сопротивления прямой, обратной и нулевой последовательности воздушные линии и кабели.

R1 и R2 проводов и кабелей одинаковы, R0 отличается в большую сторону в 3-5 раз, чем больше элементов тем больше.

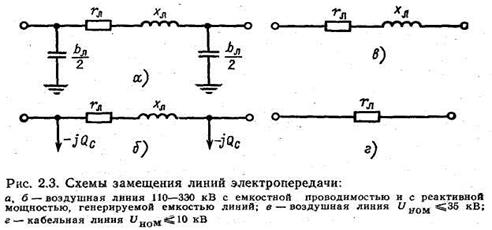

Ток нулевой последовательности воздушной линии протекает через землю и по заземленным цепям, расположенным параллельно данной линии (защитные тросы, рельсовые пути вдоль линий и т.п.).

Главную трудность представляет достоверное определение сопротивления нулевой последовательности воздушной линии с учетом распределения тока в земле.

В симметричных трехфазных системах прямой и обратной последовательностей взаимоиндукция фазы, принятой за основную, с соседними фазами уменьшает индуктивное сопротивление линии. В системе нулевой последовательности взаимоиндукция, наоборот, приводит к увеличению магнитного потока фазы. Поэтому сопротивление нулевой последовательности много больше сопротивления прямой последовательности (x0 > х1 = х2).

| При наличии хорошо проводящего заземленного троса на линии сопротивление Хо уменьшается за счет взаимоиндукции трос - провод, т.к. ток в тросе направлен встречно токам в проводе (рис.6.4). Влияние стального троса меньше из-за большого удельного сопротивления стали. Сопротивление нулевой последовательности двухцепной воздушной линии тем больше, чем больше параллельных цепей линии, т.к. при одинаковом направлении токов нулевой последовательности взаимоиндукция |

|

параллельных цепей повышает их общее сопротивление.

Расчетное выражение для определения сопротивления нулевой последовательности одноцепной линии без троса имеет вид

хо= 0,435 lg D3/RСP,

где DЗ - глубина возврата тока через землю, м;

RСP - средний геометрический радиус трех проводов, м.

Одноцепная ВЛ с одним тросом определяется по аналогичной формуле с учетом троса:

x0Т = x0 – x0П-Т – x0Т

где х0П-Т - сопротивление взаимоиндукции между проводами линии и тросом, x0Т - сопротивление нулевой последовательности троса. Сопротивление нулевой последовательности кабельных линий зависит от типа кабеля, способа его прокладки, параметров оболочек кабеля и характера его заземления, параметров заземлителей.

В ориентировочных расчетах для трехжильных кабелей обычно принимают

хо = (3,5...4,6)х1, го~ 10r1,

При расчетах сетей с изолированными нейтралями требуется знать также емкостное сопротивление нулевой последовательности кабелей. Эти данные указываются заводом-изготовителем или находятся расчетным или экспериментальным путем.

Дата добавления: 2015-03-19; просмотров: 1646;