Салические минералы

Салические минералы характеризуются бесцветностью и отсутствием плеохроизма. Их показатели преломления лежат в пределах I и IV групп таблицы В.Н. Лодочникова. Они часто близки к показателю преломления канадского бальзама и потому слабо проявляют оптические эффекты рельефа, шагреневой поверхности, отражения характера спайности и трещиноватости. В основной своей массе они выглядят светлыми, прозрачными. Индивиды, замещенные вторичными минералами приобретают сероватые и буроватые окраски. Фельдшпатоид - лейцит имеет резко выраженный отрицательный рельеф (I группа по п) и резко выраженную шагреневую поверхность, которые четко выделяют его на фоне других салических минералов.

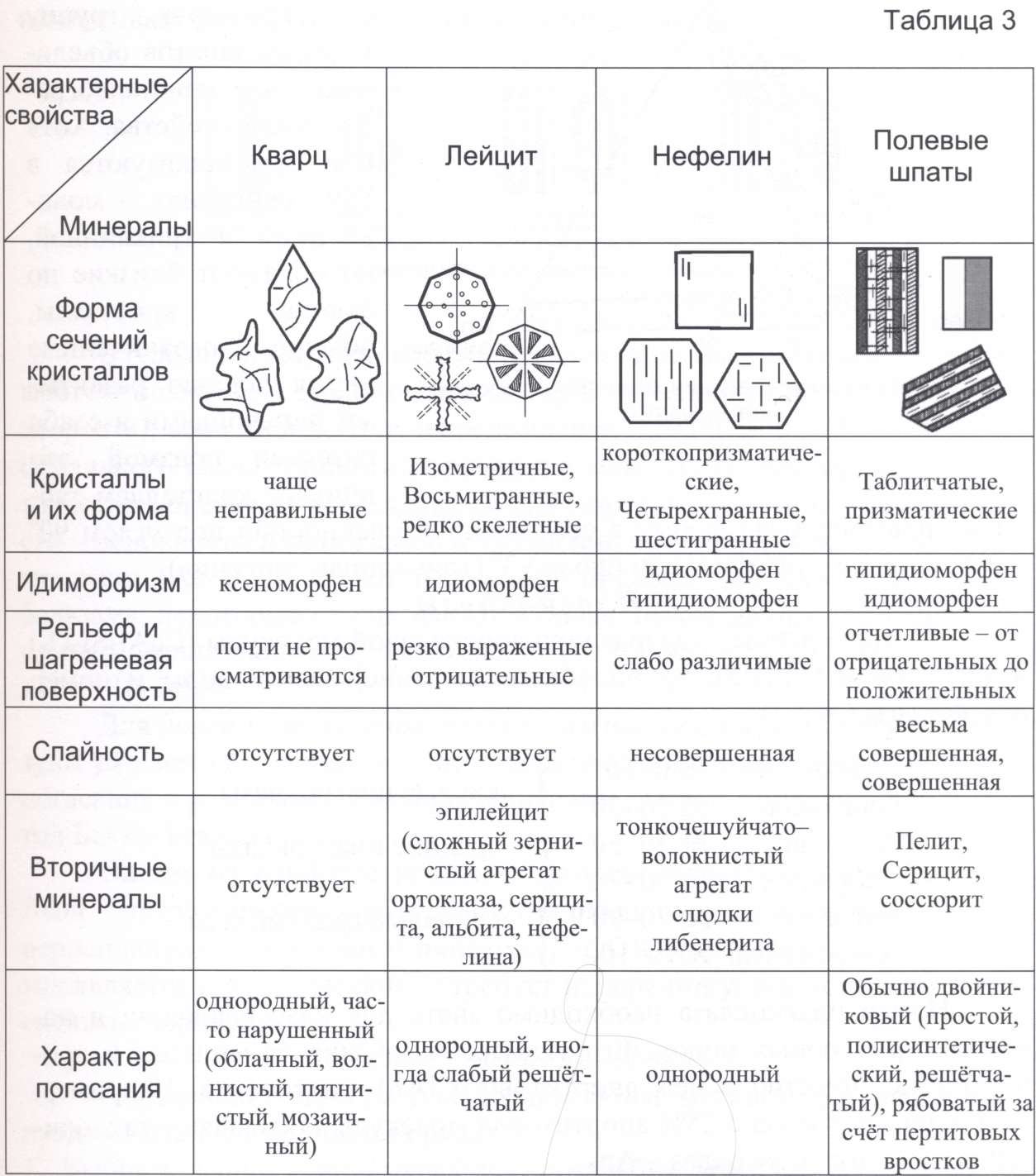

Салические минералы при просмотре с одним поляризатором в потоке параллельных лучей света (увеличение 20х, прикрытая диафрагма и приспущенный конденсор) обнаруживают разные формы и степень идиоморфизма сечений кристаллов, различную отчетливость проявления спайности, рельефа, шагреневой поверхности и дисперсионного эффекта В.Н.Лодочникова, а также различия в продуктах замещения последующими процессами.

В скрещенных николях салические минералы имеют интерференцион-ные окраски I порядка. Двупреломления меняются от 0 (лейцит) до 0,013 (анортит), возрастая в ряду: псевдолейцит - 0-0,003, нефелин - 0,003-0,005, ортоклаз - 0,006, микроклин - 0,007, кварц - 0,009, альбит-анортит - 0,007- 0,013. В скрещенных николях хорошим диагностическим признаком является характер погасания салических минералов. У кварца - часто нарушенное погасание (облачное, волнистое, мозаичное и др.), у псевдолейцита и микроклина - решетчатое двойниковое, у плагиоклазов - двойниковое полисинтетическое, иногда сложное; у ортоклаза - простое двойниковое, часто нарушенное пертитовыми вростками альбита (таблица8).

Полевые шпаты среди салических минералов играют в породах наибольшую роль. Они очень важны для систематики и диагностики пород, т.к. составляют более 60% в составе земной коры. Полевые шпаты представлены двумя изоморфными рядами: щелочными полевыми шпатами (альбит NaAlSi308 – ортоклаз KAlSi308) и плагиоклазами (альбит NaAlSi308 – анортит CaAl2Si208). Альбит является крайним членом обоих рядов (рис.3).

Полевые шпаты кристаллизуются в моноклинной и триклинной сингониях, но образуют близкие по формам кристаллы, обычно огранены двумя хорошо развитыми пинакоидами и менее развитой ромбической призмой. Облик кристаллов и зерен – таблитчатый, пластинчатый с совершенной спайностью под углом 90о в моноклинных кристаллах и под углом 93о в триклинных кристаллах.

Таблица 8. Характерные свойства минералов.

Плагиоклазы

По процентному содержанию анортитовой составляющей (CaAl2Si2O8) в альбитовой (NaAlSi3O8) определяются минеральные виды и номер плагиоклаза (рисунок 5):

| Кислые плагиоклазы | Альбит Ab | № 0-10 | An 0-10 |

| Олигоклаз Olg | № 10 -30 | An 10-30 | |

| Средние плагиоклазы | Андезин And | № 30-50 | An 30-50 |

| Основные плагиоклазы | Лабрадор Lab | № 50-70 | An 50-70 |

| Битовнит Bit | № 70-90 | An 70-90 | |

| Анортит An | № 90-100 | An 90-100 |

Рисунок 5. Классификация полевых шпатов по содержанию компонентов

Номер плагиоклаза необходимо знать для классификации и названии я горных пород. Номер указывает процентное содержание в нем анортитовго (An) компонента. Например, состав плагиоклаза с 25% анортитового компонента обозначают: олигоклаз № 25 или An25.

Содержание SiO2 в плагиоклазах изменяется от 43,3% в чистом анортите до 68,8% в чистом альбите. В соответствии с содержанием SiO2 лабродор, битовнит и анортит относят к основным плагиоклазам, андезин - к средним, а олигоклаз и альбит – к кислым.

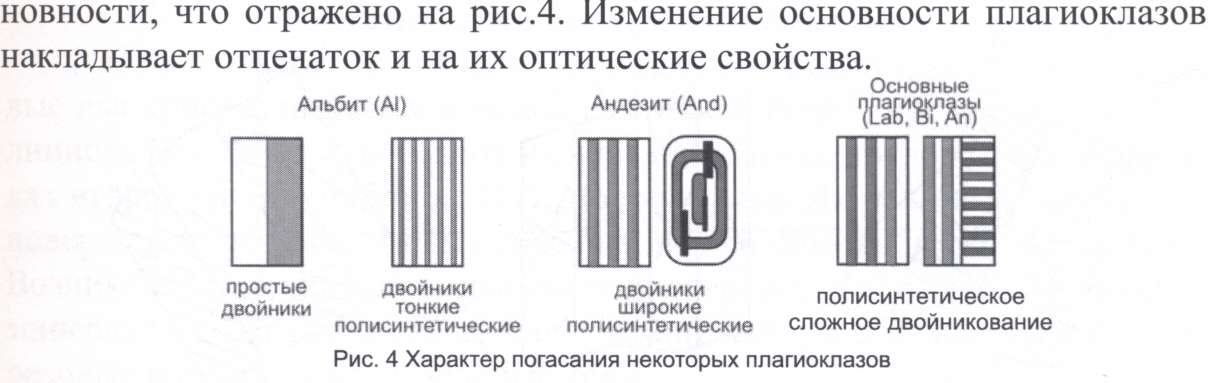

Плагиоклазы легко диагностируются по низкой интерференционной окраске I порядка – от серой (0,007) до желтовато-белой (0,013), по характерному полсинтетическому двойниковому погасанию. Он несколько меняется у плагиоклазов разной основности (рисунок 6).

Рисунок 6. Характер погасания плагиоклазов.

С увеличением основности плагиоклазов закономерно увеличиваются: показатели преломления (от 1,52 - у альбита до 1,58 - 1,59 - у анортита); сила двойного лучепреломления - (0,007 - 0,013); углы максимального симметричного погасания в зоне ^(010). Все указанные оптические константы можно использовать для уточнения их номера и определения степени кислотности - основности плагиоклазов. Так, кислые плагиоклазы (An 0-20) имеют показатели преломления ниже канадского бальзама, некоторые из них имеют и более низкое двупреломление: например, минимальное двупреломление (0,007) характерно для олигоклаза (An 10-30).

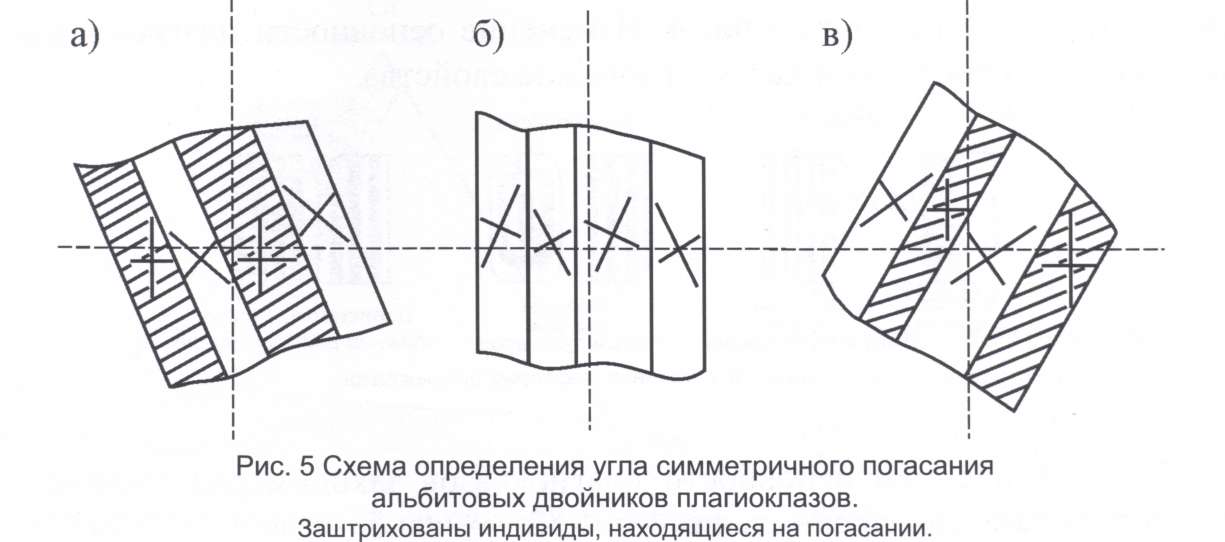

Для определения номера плагиоклазов используют простой метод измерения углов погасания в различных сечениях минерала - метод Мишель-Леви. По методу Мишель- Леви измеряют угла симметричного погасания минерала в зоне перпендикулярной второму пинакоиду (010) плагиоклазов. Метод статистический, он требует измерений углов погасания в нескольких зернах.

Определение номера плагиоклаза этим методом рекомендуется производить в следующем порядке:

1. Следует выбрать зерно, сдвойникованное по альбитовому закону перпендикулярное (010). Для такого зерна характерны четкие двойниковые швы и тонкие трещинки спайности. При положении двойникового шва параллельно нитям окуляра и под Ð 450 к ним происходит исчезновение двойниковой структуры, т.е. обе системы двойника приобретают одинаковую интерференционную окраску 8 раз при вращении на столика микроскопа на 360°.

2. В выбранном сечении поставить двойниковый шов параллельно вертикальной нити и взять отсчет по лимбу столика микроскопа (рисунок 7, 8).

3. Повернуть столик до погасания одной системы двойников (например, , как на рисунке 7,а. взять первой отсчет.

4. Разница первого и второго отсчетов покажет угол погасания Np':(010) одной системы двойников. Повернуть столик в противоположную сторону до погасания другой системы двойников (рис. 7,в). Взять отсчет. Разница первого и третьего отсчетов покажет угол погасания второй системы. Разница в полученных углах погасания не должна превышать 4-6°. Определить средний угол погасания в данном сечении.

|

Рисунок 7. Схема определения угла симметричного погасания

альбитовых двойников плагиоклаза по методу Мишель-Леви.

5. Аналогичным путем выбрать новые разрезы зерен и определить в них углы Np' : (010). Из всех средних углов взять максимальный и по соответствующей кривой диаграммы Фёдорова-Никитина определить состав плагиоклаза. Например, если были получены углы 18, 15, 16, 25, 19, 20°, то для определения номера плагиоклаза нужно взять угол 25°, как максимальный, отбросив все остальные.

6. Величину угла следует отложить на оси ординат диаграммы, затем провести горизонтальную линию до пересечения с кривой Фёдорова- Никитина и внизу прочитать № Р1. Для точного определения необходимо измерить как можно больше сечений, особенно если значения углов заметно различаются.

7. Если угол погасания минерала имеет величину 0°-18°, необходимо дополнительно определить показатель его преломления. В случае, если он ниже канадского бальзама, то его величину нужно отложить вниз от 0° на оси ординат диаграммы, если больше - вверх. Также следует провести горизонтальную линию до пересечения с кривой диаграммы Фёдорова-Никитина и под или над точкой пересечения, прочитать № Р1.

Щелочные полевые шпаты

К ним относятся моноклинные - ортоклаз, санидин и триклинные - микроклин, анортоклаз. Все минералы имеют низкий показатель преломления в пределах II-й группы таблицы В.Н. Лодочникова. Их рельеф и шагреневая поверхность, а также весьма совершенная спайность почти не заметны. Возникающий в параллельном свете дисперсионный эффект на границе минералов с окружающей средой окрашивает их в слабые желтовато- розовые или голубовато-зеленые тона.

Сила двойного лучепреломления у щелочных полевых шпатов обычно мала: у ортоклаза - 0,006, у микроклина - 0,007, у анортоклаза и санидина - до 0,009-0,011. Интерференционная их окраска тёмно-серая, серая (ортоклаз, микроклин), до белой, водяно-прозрачной - у санидина.

У ортоклаза обычно проявляются простая двойниковая структура, отличающая его от однородного нефелина и от плагиоклазов, имеющих, в основном, полисинтетические двойники. Легко диагностируется и микроклин: он сдвойникован по двум законам (альбитовому и микроклиновому), дающим неделимые структурные части, пересекающиеся между собой почти под прямым углом. В результате получается очень чёткая и своеобразная, так называемая «микроклиновая» решётка.

Щелочные полевые шпаты могут иметь упорядоченное и неупорядоченное распределение ионов Al и Si в кристаллической решётке. Наименее упорядоченным является санидин, наиболее - микроклин.

Микроскопическое изучение щелочных полевых шпатов показывает, что многие из них содержат примесь альбита в виде включений разных размеров, форм и количеств. Их называют пертитовыми вростками. Они возникают в процессе распада несовершенной изоморфной смеси калишпата на два крайних членов изоморфного ряда - ортоклаз и альбит. Когда альбита больше ортоклаза образуется так называмый «антипертит». Пертиты и антипертиты имеют структуру «ряби», перемежаемости ортоклаза с тёмно-серой интерференционной окраской (ng- nр=0,006) и альбита, имеющего более высокую (ng-np до 0,013) интерференционную окраску. Наличие пертитовых структур в щелочных полевых шпатах указывает на высокую щёлочность исходного субстрата.

Все полевые шпаты легко подвергаются вторичным изменениям - появлению каолинита и серицита, которые окрашивают минералы в буроватые и сероватые тона.

Систематизированные морфологические и оптические свойства салических минералов представлены в таблице 9-13.

Таблица 9. САЛИЧЕСКИЕ МИНЕРАЛЫ – лейцит

| Минерал – формула - сингония | Нефелин – K[AlSi2O6 - тетрагональная, псевдокубическая | |

| Свойства, наблюдаемые с поляризатором | Форма: кристалла, сечения | |

| Спайность | несовершенная | |

| Цвет, плеохроизм | бесцветные | |

| Показатели преломления, рельеф | I гр. n= 1,500; Резкий отрицательный | |

| Свойства, при николи + | Двупреломление - ng- np | 0,001 |

| Характер погасания, Угол погасания | | |

| Знак зоны | не характерен | |

| Осность, Ð2V, оптический знак | Одноосный, | |

| Продукты разложения | Каолинит, псевдолейцит (нефелин, альбит, ортоклаз) | |

| Диагностические признаки | Характерна форма огранки, низкие двупреломление ng- np и рельеф, несовершенная спайность, своеобразные продукты разложения, включения по периметру, решетчатое двойникование, ассоциация со щелочными темноцветными минералами. |

Таблица 10. САЛИЧЕСКИЕ МИНЕРАЛЫ – нефелин

| Минерал – формула - сингония | Нефелин - (Na,K)AlSiO4 - гексагональная | |

| Свойства, наблюдаемые с поляризатором | Форма: кристалла, сечения | |

| Спайность | несовершенная | |

| Цвет, плеохроизм | бесцветные | |

| Показатели преломления, рельеф | II гр. no= 1,532; ne ≥ 1,529; Слабый отрицательный | |

| Свойства, при николи + | Двупреломление - ng- np | 0,003-0,005 |

| Характер погасания, Угол погасания | | |

| Знак зоны | не характерен | |

| Осность, Ð2V, оптический знак | Одноосный, | |

| Продукты разложения | Серицит, содалит, канкринит, цеолит | |

| Диагностические признаки | Низкие двупреломление и рельеф. Отличие от ортоклаза: форма огранки, своеобразные продукты разложения, несовершенная спайность, ассоциация со щелочными темноцветными минералами. |

Таблица 11. САЛИЧЕСКИЕ МИНЕРАЛЫ – КАЛИШПАТы

| Минерал – формула - сингония | Ортоклаз – (K,Na)AlSi3O8 – моноклинная. Микроклин - (K,Na)AlSi3O8 – триклинная. | |

| Свойства, наблюдаемые с поляризатором | Форма: кристалла, сечения | |

| Спайность | По (001) и (010) под углом 900 совершенная. | |

| Цвет, плеохроизм | Бесцветные, буроватые при замещении | |

| Показатели преломления, рельеф | II гр. nр = 1,518; ng= 1,524; nр = 1,514; ng= 1,521;слабый отрицат. | |

| Свойства, при николи + | Двупреломление - ng- np | 0,006 – серая – 0,007 |

| Характер погасания, Угол погасания | | |

| Знак зоны | не характерен | |

| Осность, Ð2V, оптический знак | Двуосный, 2V= -700; 2V= -710 - 840 | |

| Продукты разложения | Пелит, каолинит, кальцит, эпидот | |

| Диагностические признаки | Для ортоклаза характерно простое двойникование. От нефелина он отличается весьма совершенной спайностью, двуосностью и, пелитизацией и пертитизацией, если она появляется. Для микроклина характерно решетчатое двойникование |

Таблица 12. САЛИЧЕСКИЕ МИНЕРАЛЫ – плагиоклазы (Pl)

| Минерал – формула - сингония | Альбит - an 0–10 - NaAlSi3O8 Олигоклаз - an 10 –30 Андезин - an 30 –50 Лабродор - an 50 –70 Битовнит - an 70 –90 Анортит - an 90 –100 - СaAl2Si2O8 | |

| Свойства, наблюдаемые с поляризатором | Форма: кристалла, сечения | |

| Спайность | По (001) и (010) под углом 860 совершенная | |

| Цвет, плеохроизм | Бесцветные, буроватые при разрушении Бесцветные, сероватые при разрушении | |

| Показатели преломления, рельеф | II гр. nр = 1,527; ng= 1,538; IIIгр. nр = 1,540; ng= 1,552-1,561; IVгр. nр = 1,577; ng= 1,590 | |

| Свойства, при николи + | Двупреломление - ng- np | Серые - 0,007 – желтовато-серые цвета |

| Характер погасания, Угол погасания | | |

| Знак зоны | Чаще отрицательный | |

| Осность, Ð2V, оптический знак | 2V≥780; 2V= 750 – 900; 2V= 770 - 900 | |

| Продукты разложения | Глинистое вещество, серицит, эпидот Кальцит, цоизит, эпидот на контакте | |

| Диагностические признаки | Обычно полисинтетическое двойникование. Между собой отличаются по n, ng-np, C:Np. От нефелина сов. спайностью, двуосностью. От ортоклаза по большому ng-np. |

Таблица 13. САЛИЧЕСКИЕ МИНЕРАЛЫ – КВАРЦ

| Минерал – формула - сингония | Кварц – SiO2: a-тригональная, b-гексагональная | |

| Свойства, наблюдаемые с поляризатором | Форма: кристалла, сечения | |

| Спайность | несовершенная | |

| Цвет, плеохроизм | бесцветные | |

| Показатели преломления, рельеф | III гр. ne ≥ 1,553; no= 1,544; слабый | |

| Свойства, при николи + | Двупреломление - ng- np | 0,009 |

| Характер погасания, Угол погасания | | |

| Знак зоны | + чаще не характерен | |

| Осность, Ð2V, оптический знак | Одноосный, + | |

| Продукты разложения | Нет, характерна прозрачность, чистота | |

| Диагностические признаки | Отсутствие продуктов разложения, часто нарушенное погасание, отсутствие спайности |

Дата добавления: 2014-12-15; просмотров: 5287;