Г) Врачевание души.

И наконец, пришло время упомянуть об одной из самых широких областей, где показана логотерапия. Если в узкой области показаний логотерапия была специфичной, если в широкой области показаний она была неспецифичной, но всё же ещё терапией, то теперь речь пойдёт уже не о терапии, скорее, здесь, в этой широчайшей области показаний логотерапия превращается в то, что мы называем врачеванием души. И в таком виде она прежде всего никоим образом не является прерогативой врачей какой-то одной специальности. Она нужна хирургу, по крайней мере, так же, как и невропатологу или психиатру; особенно хирургу, которому приходится иметь дело с неоперабельными больными или с такими, которых он не только может прооперировать, но ещё и обязан оперировать, например, в случае ампутаций. С проблематикой заботы о душе приходится сталкиваться и ортопеду, который имеет дело с врожденными, а не приобретёнными увечьями и вынужден общаться с людьми, имеющими ограниченные физические или умственные возможности. Не чужда эта проблематика и дерматологу, работающему с поражениями кожи, и гинекологу, которому приходится беседовать с бесплодными женщинами, а также терапевту, обязанному лечить неизлечимых больных, или гериатру, к которому обращаются немощные старики. Одним словом, не только врачи определённых специальностей, а абсолютно все врачи должны проявлять заботу о душе пациентов, особенно если к ним приходит пациент, столкнувшийся с необходимостью противостоять заболеванию, оказывающему влияние на судьбу. Невропатологам реже других приходится решать такую задачу; мы даже можем сказать, что то заболевание центральной нервной системы, которое даёт основную массу тяжёлой неврологической казуистики, множественный склероз, в 63,8 процента случаев вызывает эйфорию у страдающих им пациентов.

Необходимость и возможность врачевания души мы продемонстрируем на хирургическом примере. Одной из медсестёр моей клиники предстояла операция, однако в результате пробной лапаротомии выяснилось, что опухоль неоперабельна. Исполненная отчаяния, медсестра позволила мне побеседовать с нею. В разговоре она призналась, что расстроилась не столько из-за своей болезни, сколько из-за утраты трудоспособности: она любит свою работу больше всего на свете, но больше не сможет её выполнять. Что должен был я противопоставить этому отчаянию? Положение этой сестры было, действительно, безвыходным (через неделю она умерла). Я всё оке попытался ей разъяснить, что она работает восемь или, Бог знает, сколько часов в день, не веника тут сложность — вскоре её кто-нибудь сможет заменить, но так хотеть работать и, несмотря на невозможность это осуществить, не отчаяться — вот это было бы достижение, в этом нескоро кто-нибудь сможет сравняться с нею. Потом я спросил её, не совершила ли она какой-либо несправедливости в отношении тысяч тех больных, которым она, как медсестра, посвятила свою жизнь: «Не совершили ли Вы в отношении них какой-нибудь несправедливости, не получилось ли так, что вследствие Ваших действий жизнь кого-то из больных или немощных, неспособных работать людей, стала бессмысленной? Если сами Вы, попав в такую же ситуацию, исполнены отчаяния, — сказал я ей, — то не поступаете ли Вы так, как будто смысл человеческой жизни заключён лишь в там, сколько часов может человек работать. Не лишили ли Вы, тем самым, жизненных прав и оснований бытия всех больных и немощных. В действительности, у Вас сейчас есть единственный шанс: если Вы до сих пор по отношению ко всем людям, которые были доверены Вашему попечению, не могли сделать ничего, кроме исполнения своих служебных обязанностей, то теперь у Вас есть возможность сделать для них большее — стать образцом человечности».

Нескольких слов должно быть достаточно, чтобы показать: даже в таких случаях понятного и явно оправданного отчаяния депрессию можно лишить обоснованности. Нужно только знать, что, в конце концов, любое отчаяние основано на одном — на обожествлении, абсолютизации каких-то ценностей (в вышеприведённом примере идолизируется ценность трудоспособности)[129]. Саму психотерапию в таких случаях (меньше всего мы надеемся, что смогли это показать) нельзя назвать ни безнадёжной, ни неблагодарной. Можно было бы спросить, идёт ли здесь речь о врачебной помощи. Мы считаем, что именно о врачебной помощи в лучшем смысле этого слова. И не менее того, ибо как сказал Клэзи (Klaesi) в своей ректорской речи о враче, которому приходится иметь дело с неизлечимым больным: «Его высочайшая миссия начинается там, где кончается возможность излечения больного».

Забота врача о душе пациента предполагает помощь больному в том, чтобы он смог выстоять перед лицом фатально неизбежных страданий. Речь не идёт о восстановлении трудоспособности или способности наслаждаться жизнью (ибо обе эти способности в рассматриваемых случаях оказываются неотвратимо утраченными), речь идёт о формировании способности вынести страдания.

Стойкость в страдании представляет собой не что иное как способность воплотить то, что мы назвали позиционной ценностью. Не только созидание (соответствующее трудоспособности) может придавать смысл бытию (в этом случае мы говорим о реализации созидательной ценности) и не только переживание, противостояние и любовь (соответствующие способности к наслаждению) могут делать жизнь осмысленной (в этом случае мы говорим об эмоциональной ценности), но и страдание. И здесь речь идёт не просто о какой-либо возможности, но о возможности реализовать высочайшую ценность, о возможности осуществить глубочайший смысл. Можно придать своей жизни смысл, совершив деяние или создав произведение. Но можно придать жизни смысл, приняв в себя красоту, добро, истину или одного-единственного человека во всей полноте его существа, в своей неповторимости и единственности воспринять его как единственного и неповторимого, как Ты, то есть полюбить его. Но и тот человек, который находится в трудном положении, не позволяющем ему реализовать деятельностные ценности, всё-таки может придать своей жизни смысл через переживание, даже этот человек может наполнить свою жизнь смыслом — тем, как он относится к этой своей судьбе, этому своему тяжкому положению, как он принимает неизбежное страдание. Именно в этом ему дана последняя ценность. Ибо в настоящем, подлинном страдании, в недуге, определяющем судьбу, открывается человеку последняя, но величайшая возможность самореализации и осуществления смысла.

Жизнь имеет смысл до самого последнего вздоха, она сохраняет этот смысл до самого последнего вздоха, ибо всегда даёт возможность реализовать ценность именно в том, как человек относится к предназначенному судьбой страданию. И мы постигаем при этом мудрость слов, произнесённых когда-то Гёте: «Нет положения, которое нельзя было бы облагородить или достижением, или терпением». К этому мы должны добавить лишь то, что подлинное терпение, то есть истинное, настоящее страдание, назначенное судьбой и определяющее судьбу, само по себе является достижением, высочайшим достижением, которое может выпасть на долю человека. И там, где человек должен отказаться от реализации созидательных или эмоциональных ценностей, и там он способен что-то «осуществить».

Разумеется, вопрос о реализации позиционной ценности и придании жизни смысла через страдание встаёт только тогда и только там, где страдание, как говорится, является фатальным. Недопустимо, чтобы человек отказывался от оперативного лечения в случае операбельной опухоли, пусть он даже готов терпеть и говорит, что принимает свои страдания мужественно и покорно. Такое принятие страдания бессмысленно, потому что это страдание не является фатальным и неизбежным. Только тот, кому пришлось столкнуться с неоперабельной опухолью, может реализовать позиционную ценность в том, как он приемлет свою судьбу, и тем самым придать своему страданию смысл.

Давайте попытаемся ответить на вопрос, почему смысл, который открывается человеку в страдании, является самым глубоким из всех возможных. Позиционная ценность, как оказалось, отличается от созидательной и эмоциональной, поскольку смысл страдания превосходит по своей глобальности смысл работы и любви. Почему же это так? Давайте будем исходить из того, что homo sapiens делится на homo faber, который реализует смысл своего бытия в деятельности, homo amans[130], который наполняет свою жизнь смыслом, переживая, любя и надеясь, и homo patiens, призвание которого — страдать, и потому он реализует смысл через страдание.

Homo faber — тип людей, которых мы называем людьми успеха, они знают только две категории и только в них мыслят: успех и неудача. Между этими двумя крайностями движется их жизнь, согласуясь с этикой успеха. Homo patiens — совсем другой тип: успех и неудача больше не являются для этих людей главными категориями, скорее, главными для них становятся исполнение и отчаяние. Эта пара категорий образует перпендикуляр (рис. 14) к линии этики успеха, ибо исполнение и отчаяние принадлежат совсем другому измерению, поэтому homo patiens может осуществить себя, несмотря на достигшую максимума неуспешность, на полный крах.

Рис. 14.

Таким образом оказывается, что исполнение совместимо с неуспешностью, как и успех совместим с отчаянием. Это становится понятным, если учесть разницу в измерениях, где существуют обе пары категорий. Конечно, мы могли бы спроецировать успех homo patiens, которому удалось реализовать себя и обрести смысл в страдании, на линию этики успеха, тогда он должен быть, ввиду различия измерений, отображён точкой, то есть будет выглядеть как «ничто», если кому-то импонирует такой абсурд. Другими словами, в глазах homo faber триумф homo patiens должен быть глупостью и безумием.

Когда судьба требует от человека сначала отказаться от возможности реализовать свои созидательные ценности, а потом — от возможности осуществить смысл жизни в переживаниях, сострадании и любви, тогда у него остаётся лишь возможность предоставить себя этой судьбе, её принять. В этой ситуации нужно попытаться помочь человеку, который должен совершить соответствующий поворот от стоящих на первом плане возможностей, повседневного сознания и среднестатистического бытия — через умение придать своей жизни смысл — к необходимости осуществить смысл своего бытия через страдание.

Я хотел бы это пояснить на конкретном пример. Один пациент, страдавший опухолью спинного мозга, больше не мог работать по своей профессии (он был рекламным художником). Таким образом, возможность реализовать созидательные ценности отпала; в больнице он много читал, гораздо больше, чем когда-либо прежде. Он реализовал свои эмоциональные ценности, то есть теперь смыслом его жизни стало освоение культурных ценностей. Но, в конце концов, паралич зашёл так далеко, что он уже был не в состоянии держать в руках книгу и терпеть на голове наушники. Теперь и эмоциональные ценности стали для него нереализуемыми, он понимал, что конец уже близок. Но как относился он к своей судьбе? Он попросил дежурного врача не беспокоиться из-за него ночью: об этом была его единственная забота, и тем, что он в свои последние часы думал не о себе, а о другом человеке, — этим тихим героизмом он выполнил свою миссию, которая была гораздо значительнее всех рекламных рисунков, сделанных им раньше, когда он ещё был трудоспособен. В эту ночь он сделал потрясающую рекламу того, на что способен сам человек в таком положении.

Другой пример позволяет понять, как не только отказ от работы и от связанной с нею возможности наполнения жизни смыслом, но и отказ от любви может заставить человека использовать возможность наполнения жизни смыслом, заложенным в страдании.

К нам обратился один практикующий врач; за год до этого у него умерла горячо любимая жена, и он никак не мог оправиться от своей утраты. Мы спросили глубоко подавленного пациента, размышлял ли он над тем, что произошло бы, если он умер раньше своей жены. «Не могу себе даже вообразить, — отвечал он, — моя жена была бы в отчаянии». Теперь нам осталось только обратить его внимание на это: «Видите, случившееся избавило Вашу жену от страданий. Вы её избавили от этого, конечно, ценой того, что теперь сами должны её оплакивать». В мгновение ока страдание этого человека обрело смысл — смысл жертвы.

Всегда остаётся верным сказанное Полем Дюбуа: «Врач мог бы обойтись без всего этого, но он должен был бы осознать, что тогда ему лучше стать ветеринаром, ибо между ними всего лишь одно различие — в клиентуре».

Для homo patiens требуется medicus humanus, страдающему человеку нужен человеческий лекарь. Не человеческий, а просто образованный врач может, благодаря своим знаниям, ампутировать ногу; но одни лишь только знания не дают возможности предотвратить суицид того, кому ампутировали ногу, или того, кто её ампутировал, до или после ампутации. Нужно особо подчеркнуть, что подобное самоубийство было бы ничем не оправдано, ибо что это может быть за жизнь, если весь её смысл заключается и в том, чтобы ходить и стоять на двух ногах, и ограничивается этим? Хирургическое светило, первый среди хирургов, отрицающий необходимость врачевания души, не должен удивляться, если перед операцией он обнаружит пациента не на операционном столе, а на секционном — после суицида, у «последнего» хирурга, у патологоанатома, который имеет дело с пациентами после всех остальных врачей.

Не случайно основатель общественной больницы в Вене кайзер Иосиф Второй приказал прибить над её воротами доску с надписью «Saluti et solatio aegrorum»[131], которая прославляет не только исцеление, но и утешение больных. В рекомендациях Американской медицинской ассоциации прямо сказано, что последнее обязательно входит в сферу ответственности врача: «Врач должен также утешать душу. Это задача не только психиатров. Это задача любого практикующего врача».

Даже проявляя заботу о душе пациента, врач остаётся врачом; но его отношение к пациенту становится отношением человека к человеку. И тогда из образованного врача он превращается в человеческого врача. Врачевание души — испытание техники врача на человечность. Возможно, именно эта техника человечности поможет нам уберечься от бесчеловечности техники в том виде, как она проявляется в области технически оснащённой медицины и в экспериментах над пленными и заключёнными.

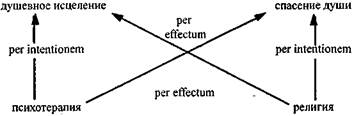

И если логотерапия далеко не во всех сферах показаний является легитимной заменой психотерапии, а скорее, лишь её дополнением, то врачевание души менее всего заменяет собой деятельность священника. Каковы взаимоотношения между медицинскими и церковными аспектами заботы о душе? Мы исходим из стоящих перед врачом и священником целей. Задача врачевания души, как и задача любой психотерапии, — душевное исцеление. В отличие от этого задача церковной заботы о душе, как и любой религии в целом, — спасение души. Действительно, у религии нет психотерапевтической мотивации, однако есть психогигиеническое действие. Религия даёт человеку ни с чем не сравнимую защищённость, укрепляет его дух и, таким образом, вносит бесценный вклад в обретение им душевного равновесия. С другой стороны, мы видим, как психотерапия, сама того не желая, в отдельных случаях даёт пациентам возможность найти дорогу к забытым источникам первоначальной веры, не per intentionem[132], но per effectum[133] (рис. 15).

Рис. 15.

Как видно, восстановление у пациентов способности веровать не является четвёртой (помимо трёх уже описанных задач по восстановлению способности пациента к труду, к удовольствиям и к страданию) задачей врача, а лишь возможным результатом психотерапии. Мы не считаем ни того, что «аналитик должен быть целителем и спасителем», ни того, что «психоаналитический процесс — это процесс спасения», или даже того, что «психология бессознательного предлагает свои услуги для пробуждения, как правило, отсутствующего у интеллектуалов понимания процесса спасения мира». Психотерапия в столь же малой степени находится на службе у религии, в сколь малой степени религия является средством для достижения психотерапевтических целей. С полным правом Й. Шультц однажды сказал, «конфессионально обусловленная научная терапия столь же маловероятна, как христианский или буддистский невроз навязчивых состояний».

Дата добавления: 2014-12-26; просмотров: 1016;