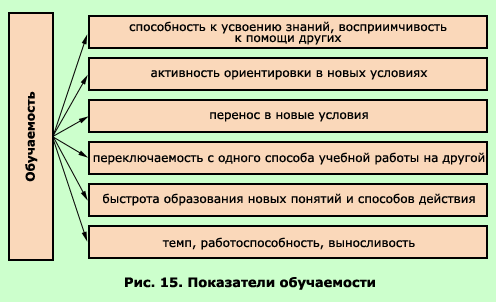

Показатели обучаемости

В психологии рассматриваются разные виды обучаемости .

Обычно различаются: а) обучаемость общая - способность усвоения любого материала;

б) обучаемость специальная - способность усвоения отдельных видов материала: различных сфер науки, искусства, направлений практической деятельности. Первая - показатель общей, вторая специальной одаренности индивида.

- В основе обучаемости лежат:

- уровень развития познавательных процессов субъекта - восприятия, воображения, памяти, мышления, внимания, речи;

- уровень развития его сфер - мотивационно-волевой и эмоциональной;

- развитие производных от них компонентов учебной деятельности - уяснение содержания учебного материала из прямых и косвенных объяснений, овладение материалом до степени активного применения.

Обучаемость определяется не только уровнем развития познания активного (тем, что субъект может познать и усвоить самостоятельно), но и уровнем познания "рецептивного" (тем, что субъект может познать и усвоить с помощью другого человека, владеющего знаниями и умениями). Поэтому обучаемость как способность к учению и усвоению отличается от способности к самостоятельному познанию и не может полностью оцениваться лишь показателями его развития. Максимальный уровень развития обучаемости определяется возможностями самостоятельного познания.

Обучаемость - это умственное развитие в динамике, поэтому ее наличие является надежным показателем поступательного характера развития. Такие проявления динамики умственного развития, как развиваемость, воспитуемость - имеют аналогичные признаки, например, откликаемость на воздействия извне, переключаемость (с одного плана мышления на другой, с одного способа социального поведения на другой). Выявляются обучаемость, развиваемость, воспитуемость лучше всего в индивидуальном обучающем и формирующем эксперименте, в постоянном сопоставлении с жизненными показателями в ходе лонгитюдного изучения. "Учесть динамику воспитуемости личности - значит проникнуть в сокровенный смысл ее бытия, а это главный психологический стержень воспитания".

Обучаемость в широком плане понимается как приспособляемость. Высказывается мысль, что обучаемость в биологическом смысле есть аспект биологической защиты: изменение среды до определенных пределов, не превышающих возможности функционирования системы, вызывает реакцию защитного типа, посредством которой проявляется и устанавливается свойство обучаемости. Обучаемость у человека является уже не единичным актом биологической защиты, а включает в себя социальный опыт предшествующих поколений.

Обучаемость - это "система, ансамбль интеллектуальных свойств личности, формирующихся качеств ее ума, от которых зависит продуктивность учебной деятельности - при наличии исходного минимума знаний, отношений к учению и других необходимых условии". Индивидуальное сочетание качеств ума определяет индивидуальные различия в обучаемости.

- О.М. Морозов называет ряд признаков обучаемости:

- быстрота формирования новых понятий, обобщений;

- гибкость мыслительных операций;

- способность решать задачи разными способами;

- память на общие понятия;

- обобщенные знания;

- интеллектуальная активность и др.

В целом, признаками обучаемости считаются:

- активность ориентировки в новых условиях;

- перенос известных способов решения задач в новые условия;

- быстрота образования новых понятий и способов деятельности;

- темп, экономичность (количество материала, на котором решается задача, число шагов), работоспособность, выносливость;

- и, главное, - восприимчивость к помощи другого человека, которая может быть измерена количеством дозированной помощи, необходимой ребенку для выполнения задания (см. рис. 15).

*******

Итак, проблема обучения и развития была и остается одной из стержневых проблем педагогической психологии. Ее решение служит фундаментом для дидактики и методики обучения и воспитания. На различных исторических этапах ее решение менялось, что обусловлено сменой методологических установок, появлением новых трактовок понимания сущности развития личности и самого процесса обучения, переосмыслением роли последнего в этом развитии. Л.С. Выготским были выделены три основные теории о соотношении обучения и развития.

Решение этой проблемы теснейшим образом связано с концепцией зоны ближайшего развития (ЗБР), автором которой является Л.С. Выготский. Зона ближайшего развития характеризует степень расхождения между уровнем актуального развития (УАР) и уровнем потенциальных возможностей. Основными "пластами" УАР, по А.К. Марковой, являются обученность, воспитанность, развитость, а ЗБР - обучаемость, развиваемость и воспитуемость.

В настоящее время проблема соотношения обучения и психического развития трансформировалась в проблему соотношения обучения и развития личности, определив новые ракурсы реформирования системы образования.

Резюме

- Проблема обучения и развития была и остается одной из стержневых в педагогической психологии. Ее решение служит фундаментом для дидактики и методики обучения и воспитания. На различных исторических этапах ее решение менялось, что обусловлено сменой методологических установок, появлением новых трактовок понимания сущности развития личности и самого процесса обучения, переосмыслением роли последнего в этом развитии

- В истории психолого-педагогический мысли можно выделить три точки зрения на вопрос о соотношении влияния генотипических и средовых факторов на развитие человека: биогенетическую, социогенетическую и персоногенетическую (Асмолов А.Г.).

- К началу 30-х гг. XX в. более или менее отчетливо выявились три основные теории о соотношении обучения и развития: между обучением и развитием отсутствует связь; обучение и развитие - тождественные процессы; между обучением и развитием существует тесная связь (Л.С. Выготский).

- Эти теории о соотношении обучения и развития, описанные Л.С. Выготским более семидесяти лет назад, в некоторой модификации существуют и в современной психологии, имея под собой соответствующее фактическое обоснование как экспериментального, так и практического характера.

- Интенсивные исследования отечественных психологов в 40-60-е гг. XX в. способствовали дальнейшей разработке проблемы соотношения обучения и развития. В ряде исследований было установлено: как влияет на интеллектуальное развитие поэтапное формирование умственных действий (П.Я. Гальперин, Н.Ф.Талызина); какое воздействие на интеллектуальное развитие оказывают разные методы обучения (Б.Г.Ананьев, А.А. Люблинская и др.); какую роль в этом развитии играет проблемное обучение (Т.В. Кудрявцев, А.М. Матюшкин).

- Решение проблемы соотношения обучения и развития теснейшим образом связано с концепцией зоны ближайшего развития (ЗБР), автором которой является Л.С. Выготский. Зона ближайшего развития - это расхождения между уровнем актуального развития (он определяется степенью трудности задач, решаемых ребенком самостоятельно) и уровнем потенциального развития (которого ребенок может достигнуть, решая задачи под руководством взрослого и в сотрудничестве со сверстниками).

- Основными "пластами" уровня актуального развития являются обученность, развитость и воспитанность, а зоны ближайшего развития - обучаемость, развиваемость, воспитуемость.

- Обучаемость в широком смысле слова - способность к усвоению знаний и способов действий, готовность к переходу на новые уровни обученности.

- Признаками обучаемости считаются: активность ориентировки в новых условиях; перенос известных способов решения задач в новые условия; быстрота образования новых понятий и способов деятельности; темп, экономичность (количество материала, на котором решается задача, число шагов), работоспособность, выносливость; и, главное, - восприимчивость к помощи другого человека, которая может быть измерена количеством дозированной помощи, необходимой ребенку для выполнения задания.

Словарь терминов

- Воспитанность

- Воспитуемость

- Задатки

- Зона ближайшего развития (ЗБР)

- Интеллект

- Мышление

- Научение

- Обучаемость

- Обучение

- Обученность

- Память

- Развиваемость

- Развитие

- Развитость

- Созревание

- Способности

- Становление

- Уровень актуального развития (УАР)

- Психическое развитие

- Развивающее обучение

- Учение

- Формирование

Вопросы для самопроверки

- Почему проблема соотношения обучения и развития считается центральной проблемой педагогической психологии?

- С чем связано смещение смысловых акцентов в проблеме соотношения обучения и развития в настоящее время?

- Назовите основные ориентации человекознания (по А.Г. Асмолову).

- Назовите основные подходы к решению проблемы соотношения обучения и развития.

- Какой точки зрения к соотношению обучения и развития придерживались А. Гезелл и З. Фрейд?

- В чем особенности точки зрения Э. Торндайка, У.Джемса в трактовке проблемы соотношения обучения и развития?

- Назовите основные направления разработки проблемы обучения и развития.

- Кто изучал влияние поэтапного формирования умственных действий на интеллектуальное развитие?

- Какое положение легло в основу концепции о соотношении обучения и умственного развития учащегося?

- Что такое зона ближайшего развития?

- Чем отличается уровень актуального развития от зоны ближайшего развития?

- Назовите основные показатели, "пласты" актуального развития учащегося.

- Что понимается под обученностью?

- Назовите основные показатели развитости (интеллектуальной).

- Чем отличается воспитанность от воспитуемости?

- Что понимается под обучаемостью?

- Назовите существенные качества познавательных процессов и личности, обеспечивающих возможности к обучению.

- Чем отличается общая обучаемость от специальной?

- Какие признаки обучаемости выделяет О.М. Морозов?

Список литературы

- Ананьев Б.Г. Избранные психологические труды: В 2 т. М., 2009.

- Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания. СПб., 2001.

- Выготский Л.С. Педагогическая психология. М., 2006.

- Гальперин П.Я. Методы обучения и умственное развитие ребенка. М., 2005.

- Гончарова Т.И. Уроки истории - уроки жизни // Педагогический поиск. М., 2007.

- Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения: Опыт теоретического и экспериментального психологического исследования. М., 2006.

- Занков Л.В. Избранные педагогические труды. М., 2005.

- Иванова А.Я. Обучаемость как принцип оценки умственного развития / Предисл. Б.В. Зейгарник. М., 2005.

- Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. 3-е изд. М., 2006.

- Эльконин Д.Б. Психология развития: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. М., 2001.

Дата добавления: 2017-02-20; просмотров: 2123;