ТЕМА 3. ТИПЫ ФОТОАППАРАТОВ

Краткая классификация фотоаппаратов.

1. По назначению:

а) общего назначения – применяются для выполнения общих фоторабот;

б) специальные фотоаппараты – предназначены для выполнения специальных фоторабот (аэрофотосъемка, космическая фотосъёмка);

в) для съёмки в различных спектральных зонах.

2. По форматам получаемых кадров:

а) микроформатные фотоаппараты (размер кадра 12х17 мм);

б) полуформатные (18х24мм);

в) малоформатные (24х36);

г) среднеформатные (45х60 мм, 60х60 мм, 60х70 мм, 60х90 мм);

д) крупноформатные (90х120 мм, 100х150 мм, 130х180 мм, 180х240 мм, 240х300 мм, 300х400 мм).

Данный признак приведен для плёночных фотоаппаратов. В цифровых фотоаппаратах размеры матриц имеют меньшие размеры. Крупноформатных цифровых фотоаппаратов в настоящее время не существует.

3. По технической оснащённости:

а) простой класс;

б) средний класс;

в) высокий класс.

|

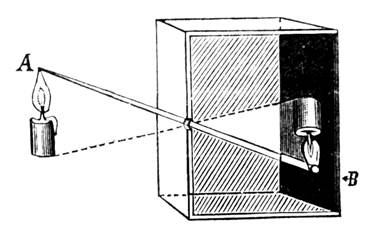

Ка́мера-обску́ра (лат. camera obscūra — тёмная комната) — простейший вид устройства, позволяющего получать оптическое изображение объектов. Представляет собой светонепроницаемый ящик с отверстием в одной из стенок и экраном (матовым стеклом или тонкой белой бумагой) на противоположной стенке (рис. 3.1., рис 3.2.).

Рис.3.1. Камера-обскура. Схема

Рис. 3.2. Камера-обскура. Внешний вид

|

Лучи света, проходя сквозь отверстие диаметром приблизительно 0,5–5 мм, создают перевёрнутое изображение на экране. На основе камеры-обскуры были сделаны некоторые фотокамеры.

Камера-обскура не обеспечивает высокой резкости изображения. До определенного предела резкость изображения может быть повышена путем уменьшения диаметра отверстия, но при слишком сильном уменьшении начинают сказываться эффекты дифракции и изображение становится ещё более расплывчатым. Обскура характеризуется бесконечно большой глубиной резко изображаемого пространства.

Моно́кль — простейший объектив, состоящий из одной вогнуто-выпуклой линзы, называемой мениском. Классическим, является объектив монокль, предложенный Уильямом Уолластоном (William Wollaston), в начале XIX века, в качестве объектива для камеры-обскуры. Представляет собой мениск, обращённый вогнутостью наружу (к предмету). Апертурная диафрагма расположена перед линзой. Изображение, даваемое моноклем, как правило, малоконтрастно, и имеет невысокую, убывающую к краям, резкость. Однако при значительном диафрагмировании резкость монокля заметно повышается. Применяется, преимущественно, как мягкорисующий объектив, для портретных съёмок, реже для фотографирования пейзажей.

Фотоаппарат с оптическим видоискателем - фотоаппарат, видоискатель которого представляет собой простую оптическую систему из двух линз, формирующую уменьшенное изображение, соответствующее угловому полю штатного объектива. Фотоаппараты с оптическим видоискателем подразделяются на шкальные, дальномерные и специальные (панорамные, стереоскопические и др.).

Панорамная камера - фотоаппарат, в котором фотоматериал изогнут по окружности, а объектив в момент съемки поворачивается вокруг центра этой окружности на угол больший 100 град. При этом экспонирование фотоматериала производится через прямоугольную щель, которая последовательно передвигается вместе с объективом, по мере поворота объектива.

Стереоскопическая камера - фотоаппарат, в котором фотоматериал фиксирует изображение стереопары с помощью двух идентичных объективов или аппаратов, размещенных на расстоянии стереобазиса друг от друга. При этом спаренные устройства затворов дают возможность одновременно и одинаково экспонировать оба снимка для получения идентичных по плотности и контрасту изображений стереопары.

Базис стереосъемки (стереобазис) - расстояние между точками съемки левого и правого кадра.

Стереопара - два изображения одной и той же сцены (объекта), снятые двумя идентичными фотокамерами с двух различных точек, разнесенных горизонтально на некоторое расстояние (базис стереосъемки).

|

Рис. 3.3. Фотоаппараты для стереосъемки

Зеркальный фотоаппарат (зеркальная камера, в просторечии зерка́лка) — фотоаппарат, использующий для выбора объекта съёмки видоискатель, в оптическую схему которого входит зеркало, перенаправляющее световой поток от объектива в окуляр или на матовое стекло.

Наиболее распространённый на сегодня тип — однообъективная зеркальная камера. Используется также англоязычный термин SLR-камера (англ. single-lens reflex camera). Значительно менее распространены TLR-камеры (twin-lens reflex camera).

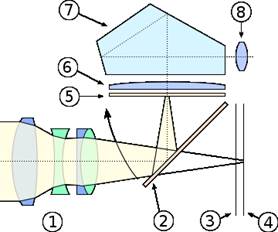

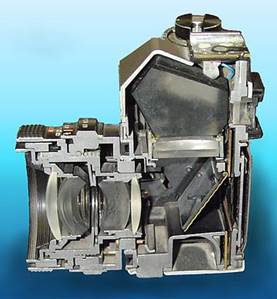

Конструкция однообъективной зеркальной камеры (рис. 3.4., рис. 3.5.). В процессе выбора объекта съёмки и наведения резкости фотограф наблюдает через окуляр видоискателя (8) реальное изображение, воспринимаемое объективом камеры (1) и проецируемое зеркалом (2) на

|

фокусировочный экран (5).

Рис. 3.4. Схема однообъективного зеркального фотоаппарата

|

Рис. 3.5. Однообъективный зеркальный фотоаппарат в разрезе

Соответствие границ изображения, наблюдаемого через видоискатель, тому, что проецируется на пленку или матрицу (поле зрения видоискателя) - является важной характеристикой качества зеркальной камеры. У хороших камер оно составляет 90-100 %. Меньшие показатели заставляют фотографа делать мысленную поправку, учитывая, что реально снятый кадр будет несколько больше того, что он видит в видоискателе.

Пентапризма (7) (придающая характерные очертания большинству зеркальных фотокамер), обеспечивает переворот изображения в естественное положение, соответствующее тому, что фотограф видит невооружённым глазом. Помимо матового стекла, часто используются и другие средства для улучшения точности наводки на резкость (клинья Додена, микропирамиды).

После окончания наводки при нажатии на спуск специальный механизм убирает зеркало (2) из оптического тракта камеры, затвор (3) открывается на время выдержки, и изображение проецируется на фотоплёнку или матрицу (4).

Шахтная схема. В ряде моделей камер, в первую очередь предназначенных для студийной съёмки и камерах среднего формата, пентапризма (7) отсутствует, и фотограф наблюдает перевёрнутое изображение непосредственно на матовом стекле (5) (иногда через дополнительную лупу) через светозащитный короб — шахту. Такая схема видоискателя называется шахтной и позволяет, в частности, обеспечить особенно точную наводку на резкость.

Достоинства и недостатки однообъективных зеркальных фотоаппаратов. Однообъективные зеркальные камеры избавлены от эффекта параллакса, позволяют наглядно оценить глубину резко изображаемого пространства, боке, эффекты от применения различных светофильтров и насадок и другие параметры изображения. Определение экспозиции по схеме TTL позволяет применять автоматику для вычисления и установки выдержки затвора вне зависимости от особенностей установленного объектива.

В то же время механизм подъёма зеркала удорожает камеру, снижает её надёжность, а также вызывает вибрацию и расфокусировку камеры в момент съёмки из-за необходимости крайне быстро перемещать массивное зеркало. В некоторых ранних моделях цифровых зеркальных камер с целью экономии и для устранения колебаний использовалось полупрозрачное неподвижное зеркало, однако такая схема заметно снижает светосилу оптической системы камеры.

Необходимость наличия места под поворотное зеркало вынуждает применять объективы с достаточно большим рабочим отрезком, что сужает разнообразие схем объективов для зеркальных камер.

Работа зеркального фотоаппарата более шумная (из-за хлопания зеркала, если не стоит специальный демпфер), чем у дальномерных аналогов. Это особенно важно при съёмке диких и пугливых животных и скрытной съемке.

Так же осложнено фотографирование зеркальным фотоаппаратом в сумерках и в неосвещённых помещениях (особенно при фотографировании зеркальными фотоаппаратами без прыгающей диафрагмы) из-за трудностей при наводке на резкость. В этом случае преимущество на стороне дальномерных фотоаппаратов со светлым видоискателем и контрастным пятном дальномера.

Двухобъективная зеркальная камера или TLR (twin-lens reflex camera) — разновидность зеркальных камер, у которой видоискатель использует отдельный объектив (рис. 3.4.). Оба объектива (съемочный и видоискателя) имеют идентичное фокусное расстояние и жестко связаны между собой зубчатой механической передачей. Как следствие, фокусировка происходит синхронно. Зеркало не перекрывает свет от основного (съемочного) объектива, и его убирание на время экспонирования не требуется. Ввиду этого, зеркало выполнено неподвижным. В сущности, такая камера незначительно отличается от камеры с рамочным видоискателем, однако, позволяет обеспечить более точную наводку на резкость и применять сменные объективы (по 2 в комплекте).

|

Рис. 3.4. Mamiya C330

1. Преимущества двухобъективной схемы по сравнению с однообъективной:

- возможность применения любого типа затвора, поскольку съемочный объектив не связан с видоискателем, а между фотоматериалом и объективом нет зеркала;

- меньший лаг, поскольку не требуется уборка зеркала;

- потенциально лучшие характеристики для скоростной серийной съемки (см. два предыдущих пункта);

- отсутствие вибраций при уборке зеркала (зеркало неподвижно);

- изображение в видоискателе не пропадает даже на время экспонирования, что даёт преимущества в том числе и на длительных выдержках (видоискатель не связан с затвором и съемочным объективом.);

- более дешёвая и надёжная конструкция (отсутствие механизма управления зеркалом).

2. Недостатки двухобъективной схемы по сравнению с однообъективной:

- параллакс — наблюдаемое фотографом в видоискателе изображение смещено относительно реально проецируемого на пленку. Причиной служит разнесение в пространстве основного объектива и объектива видоискателя;

- серьезные ограничения при использовании крупных объективов и бленд (близкое взаиморасположение пары объективов);

- сложности при использовании ориентированных светофильтров: поляризационные, градиентные и т. п;

- невозможность использования специальных объективов: tilt-, shift-объектив, и т. п.;

- при использовании сменных объективов (или светофильтров) необходима их пара, что вдвое поднимает цену смены оптики относительно прочих схем;

- невозможность оценить глубину резко изображаемого пространства и боке из-за отсутствия диафрагмы в объективе видоискателя (это ограничение не самой схемы, а скорее выпускаемых камер).

Дальномерный фотоаппарат — класс фотоаппаратов, использующий для наводки на резкость оптический дальномер (рис. 3.5.).

Для наводки на резкость дальномерного фотоаппарата следует вращать кольцо расстояний объектива до совмещения раздвоенного изображения в окне видоискателя. Ранние модели дальномерных фотоаппаратов имели раздельные окуляры видоискателя и дальномера; затем дальномер совместили с видоискателем. После дальномеры соединили с фокусирующим механизмом камеры, так что наводка на резкость осуществлялась одновременно с совмещением изображений в дальномере (рис. 3.6.).

Преимуществадальномерных фотоаппаратов перед зеркальными:

- меньше сотрясение камеры при съемке благодаря отсутствию механизма подъёма зеркала (меньшая вероятность «шевелёнки»);

- меньше шума при срабатывании затвора;

- короче время от нажатия на спуск до открытия затвора, так как не тратится время на подъём зеркала (больше возможности съемки быстротекущих событий);

- видоискатель остается открытым в момент снимка — есть возможность обнаружить брак и немедленно переснять, особенно при съемке со вспышкой;

- в некоторых дальномерных камерах поле зрения видоискателя шире чем у объектива, что способствует более точному и удобному кадрированию;

- объектив может занимать все пространство камеры до затвора (большая свобода при конструировании объектива, возможность создания более качественных и светосильных объективов при той же цене);

|

- компактность камеры, возможность применения складного объектива.

Рис. 3.5. Фотоаппарат дальномерный ФЭД-3

|

Рис. 3.6. Часть изображения в видоискателе дальномерной камеры. Слева — несфокусированное изображение, справа — сфокусированное

Недостаткидальномерных фотоаппаратов:

- затруднена работа с длиннофокусными объективами, так как не хватает точности дальномера (чем больше база дальномера, тем он точнее);

- затруднена макросъемка в связи с параллаксом и малой глубиной резкости. При стационарной установке — преодолевается предварительной наводкой по матовому стеклу, для оперативной работы — непреодолимо, если камера не имеет компенсации параллакса;

- при отсутствии TTL-экспонометра возможна типичная ошибка — съемка при закрытой крышке объектива;

- для сменных объективов существенно отличающихся от штатного (обычно 50 мм для малоформатных камер), требуются сменные видоискатели (при отсутствии рамок для разных объективов в видоискателе);

- с классическими механическими дальномерными фотоаппаратами стало возможно использовать зум-объективы только совсем недавно. На современных электронных камерах эта проблема уже решена;

- затруднена работа с фильтрами, так как фотограф не видит изображение сквозь объектив. Особенно неудобно в случае с поляризационными фильтрами.

Павильонные камеры (ФКП)- это камеры, которыми пользуются фотографы-профессионалы (рис. 3.7, рис. 3.8.). Достаточно большой формат, а также высокое качество получаемых при этом негативов и диапозитивов позволяют в большинстве случаев ограничиться небольшим увеличением при изготовлении окончательного отпечатка. Все павильонные камеры имеют одинаковую конструкцию и различаются только форматом кадра и типом объектива. Корпус камеры состоит из передней стенки и задней откидной стенки с направляющими, по которым перемещается кассетная часть, приспособленная для установки рамки с матовым стеклом или кассеты со светочувствительным фотоматериалом. Объективная доска и кассетная часть соединяются между собой складным мехом. На объективной доске крепятся сменные объективы, каждый из которых снабжен своим центральным затвором. На задней стенке имеется матовое стекло, по которому производится наводка на резкость. Изображение объекта получается перевернутым. Когда все необходимые приготовления для съемки закончены, матовое стекло заменяют светонепроницаемой кассетой, заряженной фотопленкой или фотопластинкой. Кассета имеет крышку, которая на время съемки выдвигается, и таким образом осуществляется экспонирование светочувствительного материала.

Конструкцией павильонных камер предусмотрена возможность перемещения объектива в вертикальной плоскости (вверх и вниз) и изменения положения кассетной части относительно вертикальной плоскости. Это позволяет фотографу устранять искажения геометрии объекта, в частности перспективные искажения, например «сходящиеся вертикали» («падающие здания»), а также добиваться получения специальных эффектов.

|

Рис. 3.7. ФКП 18х24. Общий вид

Рис. 3.8. ФКП 13х18. Вид спереди и сзади

Аппараты мгновенного или одноступенного фотографического процесса.

С 1948 г. фирма Polaroid производит аппараты, которые сразу после съёмки выдают готовый снимок. Для этого фирма выпускает специальные аппараты и специальные кассеты к ним. Кассета содержит фотографический материал или комбинацию из фотографических материалов и реактивов, дающих в результате позитивный снимок на бумажной подложке. Одноступенный процесс также применяла фирма Kodak. В СССР выпускались фотокомплекты, действующие по этому принципу и получившие название «Момент» (фотоаппарат назывался «Фотон»). Среди зарубежных технологий наиболее широко известны процессы Polaroid SX-70 (рис. 3.9.), Kodak PR-10.

Неустранимые недостатки одноступенного процесса:

1. единственность экземпляра снимка (в отличие от традиционного сочетания негативного и позитивного процесса) и фиксированный, заданный фотоаппаратом, формат отпечатка;

2. низкая сохранность отпечатка, так как его эмульсионный слой после завершения полусухого процесса проявления сохраняет в себе неизрасходованные вещества. В традиционных процессах проявления и печати неизрасходованные вещества и продукты реакций удаляются фиксированием и промывкой.

|

Рис. 3.9. Фотоаппарат Polaroid SX-70

ТЕМА 4. ФОТОПЛЁНКИ

Фотоплёнка — фотоматериал на гибкой прозрачной основе (в отличие от жёстких фотопластинок на стеклянной основе и фотобумаги на непрозрачной основе), представляющий собой лист пластика (лавсан, нитрат или ацетат целлюлозы), на который нанесена фотоэмульсия, содержащая зерна галогенидов серебра, определяющие светочувствительность, контраст и оптическое разрешение фотоплёнки. После воздействия света (или других форм электромагнитного излучения, например рентгеновского) на фотоплёнке формируется скрытое изображение. С помощью химических реакций получают видимое изображение.

Фотоплёнка состоит из нескольких слоёв.

1.Защитный слой – представляет собой слой желатина, предохраняющий эмульсию от механических повреждений.

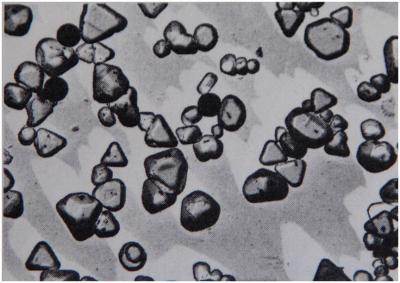

2.Фотоэмульсионный слой или светочувствительный слой — взвесь (суспензия) светочувствительных микрокристаллов (зёрен) галогенида серебра в твёрдом растворе защитного коллоида, чаще всего фотографической желатины (рис. 4.1.). Фотографическая эмульсия при температуре выше 40°С представляет собой вязкую жидкость, которая с понижением температуры превращается в студень. Она наносится на стекло, целлулоидную пленку и бумагу в виде тонкого слоя, который после высушивания образует светочувствительный слой фотоматериала.

|

Рис. 4.1. Светочувствительные зерна галогенидов серебра фотопленки

3.Подслой. Этим слоем покрывают подложку фотоплёнки перед тем, как нанести светочувствительную эмульсию. Предназначен для обеспечения необходимой прочности сцепления эмульсии с подложкой. Состоит из задубленой желатины и имеет толщину около 1 мкм. Прозрачен, бесцветен и химически инертен по отношению ко всем компонентам светочувствительного слоя. На негативных плёнках его иногда делают окрашенным, тем самым заставляя его исполнять роль противоореольного слоя.

4.Подложка — основа фотоматериала, служащая носителем эмульсионных слоёв. На раннем этапе развития фототехники и кинематографа подложка киноплёнки изготавливалась из горючей нитроцеллюлозы, обладавшей наилучшими прочностными характеристиками из тогда существовавших прозрачных гибких пластиков.

Сейчас в кино- и фотоплёнке применяется прозрачный негорючий материал — триацетат целлюлозы толщиной 0,12-0,15 мм, а также более прочный негорючий материал полиэтилентерефталат (лавсан), толщиной около 0,06 мм. Подложка чёрно-белых негативных плёнок обычно дополнительно окрашивается в серый или фиолетовый цвет для уменьшения ореолов отражения.

5.Противоскручивающий слой. Также называется контрслой — наносится на обратную сторону подложки, состоит из желатины. Препятствует скручиванию плёнки при сушке. Может быть окрашен, и тем самым выполнять одновременно роль противоореольного слоя.

6.Противоореольный слой. Противоореольный слой фотоматериала предназначен для устранения связанных с отражением и преломлением света в подложке фотоплёнки ореолов вокруг изображения ярких предметов и при съёмке против света. Состоит из желатины с добавлением веществ, поглощающих свет (красители, серое коллоидное серебро). В процессе фотохимической обработки противоореольные слои обесцвечиваются.

Цветные фотоплёнки и фотобумаги обычно имеют слои с коллоидным серебром. У фотоплёнок противоореольный и противоскручивающий слой совмещены и наносятся на обратную сторону подложки.

Дополнительно противоореольную функцию может исполнять окрашенная подложка плёнки и дополнительный мелкозернистый низкочувствительный слой, наносимый под основным высокочувствительным в чёрно-белой фотоэмульсии.

Фотоплёнка делится на три большие группы.

1. Негативная. На плёнке этого типа изображение инвертировано, то есть наиболее светлым участкам сцены соответствуют наиболее тёмные участки негатива, на цветной плёнке инвертированы также цвета. Окончательное изображение получается на фотобумаге при печати.

2. Обращаемая, или слайдовая. Эта плёнка не предназначена для последующей фотопечати, изображение просматривается напрямую на проекторе или через лупу. Слайдовая плёнка также широко применялась в полиграфии благодаря меньшим потерям цветопередачи. Обращаемая фотоплёнка также бывает чёрно-белой, однако эта разновидность не получила широкого распространения.

3. Позитивная. Позволяет создавать диафильмы и слайды путём контактной или проекционной печати с негатива. Обладает низкой чувствительностью, но также и низкой зернистостью и высокой разрешающей способностью. Широко применяется в кино для создания фильмокопий, но в фотографии используется редко.

Обращаемая и позитивная плёнки предназначены для получения конечного изображения, в отличие от негативной, изображение на которой — лишь промежуточная стадия фотографического процесса. Поэтому обращаемая и позитивная плёнки по сравнению с негативной обычно характеризуются меньшей плотностью вуали, отсутствием маскирующих слоёв и особым устройством или полным отсутствием противоореольного слоя.

В отдельных случаях для получения специальных эффектов может также использоваться кросспроцесс, когда негативная плёнка обрабатывается как обращаемая или наоборот.

Фотоплёнка бывает чёрно-белой или цветной:

В чёрно-белой фотоплёнке обычно есть один слой серебряных солей. При попадании света и дальнейшей химической обработке соли серебра превращаются в металлическое серебро — на плёнке образуются тёмные области, соответствующие светлым областям на отпечатке.

Существует специальная монохромная плёнка. Она обрабатывается по классическому цветному процессу, но формирует чёрно-белое изображение, а не цветное.

Цветная плёнка использует как минимум три слоя. Окрашивающие, адсорбирующие вещества, взаимодействуя с кристаллами серебряных солей, делают кристаллы чувствительными к различным участками спектра. Этот способ изменения спектральной чувствительности называется сенсибилизацией. Чувствительный только к синему, обычно несенсибилизированный, слой расположен сверху. Так как все остальные слои, помимо «своих» диапазонов спектра, чувствительны и к синему, их отделяет жёлтый светофильтрующий слой. Далее идут зелёный и красный. В процессе экспонирования в кристаллах галогенидов серебра образуются скопления атомов металлического серебра, точно так же, как у чёрно-белой плёнки. Впоследствии это металлическое серебро служит для проявления цветных красителей (пропорционально количеству серебра), далее снова превращается в соли и вымывается в процессе отбелки и фиксирования, так что изображение в цветной плёнке формируется цветными красителями. Современные фотоплёнки, такие как Kodacolor II, имеют до 12 слоёв эмульсии и содержат более чем 20 различных веществ в каждом слое.

Существуют фотоплёнки дляспециального применения. Например, чувствительные в невидимом для глаза ультрафиолетовом или инфракрасном диапазоне. Плёнки, чувствительные к рентгеновскому излучению, применяются в медицине. Для нужд микрофильмирования применяются специальные сверхконтрастные плёнки.

Размеры фотопленки.

Перфорированная (шириной 16 и 35 мм), неперфорированная рулонная (шириной 61,5 мм), плоская (листовая различной ширины).

Наиболее распространена фотоплёнка шириной 35 мм (по формату совпадает с киноплёнкой той же ширины). Формат кадра 24×36 мм; встречаются также форматы 18×24 мм, 24×24 мм, 24×30 мм и др.

Неперфорированная фотоплёнка шириной 61,5 мм («средний формат») используется в профессиональной фотосъёмке. Формат кадра может быть 4,5×6 см, 6×6 см, 6×7 см, 6×8 см, и 6×9 см.

Advanced Photo System — фотоплёнка шириной 24 мм.

Листовая фотоплёнка выпускается в виде листов формата 9×12 см, 13×18 см, 18×24 см и др. Применяется в фотокамерах большого формата.

Светочувствительность фотоматериала — это способность фотографического материала образовывать изображение под действием электромагнитного излучения, в частности света, а также числовая величина, количественно характеризующая эту способность. Используется для определения правильной экспозиции. Важным условием определения светочувствительности является стандартизация условий экспонирования и обработки фотоматериала. Применяется также и в цифровой фотографии, причём шкалы числовых значений общие для цифровой и плёночной фотографии. Отличия только в выбранном критерии.

Измеряется в относительных единицах: DIN, ISO, ГОСТ и др. Например, чувствительность в единицах ISO: 32, 64, 100, 200, 400, 800 и т. д.

Светочувствительность плёнки описывает количество света, необходимое для создания на плёнке полноценного изображения. Определение светочувствительности плёнки в настоящее время проводится по американскому стандарту ASA (например - 200 ASA) и по немецкому DIN (соответственно - 24/10° DIN, упрощённо - 24° DIN). В международный стандарт ISO, принятый для маркировки чувствительности плёнок, обе эти цифры входят вместе (ISO 200/24°), но зачастую эту запись используется в сокращенном виде - просто «ISO 200». Чем больше светочувствительность, тем при меньшем уровне освещённости плёнки на ней будет создаваться изображение соответствующей плотности. Уменьшение вдвое количества света, падающего на поверхность эмульсионного слоя плёнки, требует компенсации за счёт увеличения чувствительности плёнки в два раза (удвоения значения чувствительности для линейной системы ASA или на три единицы для логарифмической системы DIN).

Чувствительность фотоплёнки определяется свойствами фотоэмульсионного слоя. Большая чувствительность позволяет снимать при меньших выдержках, однако имеет и свои недостатки: повышается зернистость изображения. Иногда возможно применение push и pull обработки, когда фотоплёнка проявляется при специальных условиях, которые искусственно «задним числом» соответственно повышают или понижают чувствительность плёнки.

Фотографическая широта - способность чувствительного материала воспринимать свет разных яркостей. Выражается диапазоном яркостей поступающего на материал света, который этот материал способен одномоментно воспринять без серьёзных искажений.

В теории экспозиции часто используют понятия фотографической широты и динамического диапазона. Первое связывают с фотоплёнкой, второе - с матрицей цифрового аппарата. С практической точки зрения речь идёт об одном и том же.

Динамический диапазон - способность чувствительного материала к реакции на принимаемый свет. Выражается разницей между состоянием чувствительного материала при его максимально возможной реакции, и его состоянием без засветки.

Зернистость фотопленки проявляется в том, что изображение на отпечатках имеет гранулярную текстуру. Чем выше чувствительность пленки, тем больше размеры зерна, из которого состоит изображение. Особенно хорошо их видно на фотографиях с большим увеличением. Поэтому для таких фотографий лучше использовать фотопленки с низкой чувствительностью. Также увеличенное зерно может появиться на пленках в результате их неправильного хранения, большого промежутка времени между экспонированием и проявлением, неправильной экспозиции во время съемки.

Разрешающая способность плёнки характеризуется максимальным количеством линий, проведённых рядом друг с другом, при котором ещё возможно различить соседние линии. Эта характеристика зависит от контрастности как тест-объекта, так и самой плёнки. Тестирование, как правило, проводится для контрастного (1:1000) и малоконтрастного (1:6) объектов, а полученные результаты указываются через дробь.

Разрешающая способность и относительная зернистость характеризуют способность плёнки давать резкое и чёткое изображение. Чем больше у плёнки показатель относительной зернистости (обозначается как О.Е.З. или RMS), тем легче на снимках обратить внимание на то, что изображение состоит из отдельных цветных точек.

Контрастность фотопленки (коэффициент контрастности).

Контраст — в сенситометрии и фотометрии — разница в характеристиках различных участков изображения, а также способность фотографического материала или оптической системы воспроизводить эту разницу.

Контрастность (также, в различных контекстах употребляется и само слово контраст и коэффициент контраста) — степень контраста, чаще всего выражается безразмерной величиной, отношением или логарифмом отношений.

Если ее коэффициент контрастности равен единице, то имеется полное соответствие контраста оптического изображения объекта и контраста негативного изображения. Когда он больше единицы, то негативное изображение обладает большим контрастом, чем оптическое изображение. Например, при коэффициенте контрастности фотопленки, равном 2, контраст негативного изображения будет в два раза больше, чем оптического. Когда коэффициент контрастности фотопленки меньше единицы, контраст негативного изображения будет меньше, чем оптического. Например, когда он равен 0,5, контраст негативного изображения в два раза меньше, чем оптического.

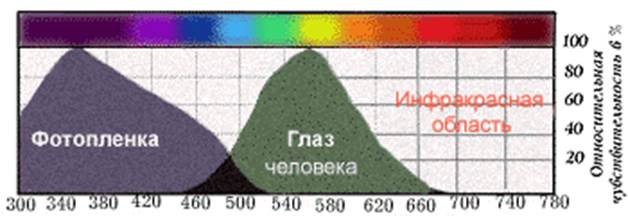

Тип сенсибилизации фотоплёнки. Чувствительность фотоматериалов к различным цветовым составляющим света отличается от чувствительности человеческого глаза. В результате этого, изображение на фотографии не полностью совпадает с видимым человеческим глазом изображением. Световой диапазон, воспринимаемый человеческим глазом, находится в пределах длин волн от 440 нм до 700 нм, при этом чувствительность глаза наибольшая при 550 нм (желто-зеленый цвет) и уменьшается в стороны синего и красного цвета. Чувствительность фотоэмульсии из бромистого серебра имеет максимальную чувствительность при 350 нм (невидимая глазу ультрафиолетовая область) и практически сходит на нет к 500 нм - светло-голубому цвету (рис. 4.2.).

|

Рис. 4.2. Чувствительность фотоплёнки и глаза человека к различным цветовым составляющим света

Для увеличения чувствительности эмульсии к желто-красному диапазону производится сенсибилизация фотоэмульсии (повышение чувствительности путем добавления незначительного количества особых красителей). Фотопленки, как правило, подразделяются на ортохроматические (с пониженной чувствительностью к желтым и красным цветам) и изопанхроматические (с достаточно равномерной чувствительностью от красного до синего). Однако чувствительность даже изопанхроматических пленок не точно соответствует чувствительности глаза и с целью введения определенной коррекции используются светофильтры, подавляющие нежелательные составляющие света.

Дата добавления: 2016-03-22; просмотров: 2318;