Брестская и Бобруйская крепости

Одна из самых главных человеческих потребностей – потребность в безопасности. Люди всегда стремились защититься от разнообразных внешних угроз – будь то стихийные бедствия или нашествия врагов. Во втором случае для этих целей строились укрепленные сооружения из дерева, земли, камня, кирпича… Самые известные постройки такого рода в Беларуси – Брестская и Бобруйская крепости.

О мужестве защитников Брестской крепости слагали поэмы и снимали фильмы, история их подвига обрастала легендами, но ни одна легенда не смогла затмить исторической правды – настолько невероятной она была. Старинный город Брест, изведавший немало осад и сражений, в числе первых принял на себя внезапный удар вооруженных сил нацистской Германии рано утром 22 июня 1941 года. Кстати, вопреки общепринятым представлениям, штурм Брестской крепости осуществляли не немецкие, а австрийские части Вермахта.

И пока высокопоставленные обитатели Кремля, отказываясь верить в нападение вчерашнего союзника, раздумывали о стратегии дальнейших действий, группа солдат и командиров из состава брестского гарнизона встала на пути агрессоров[7]. Они же, оказавшись заложниками большой политики, в послевоенные годы долго оставались ненужными коммунистической пропаганде. В частности, одного из самых известных защитников Брестской крепости, майора Петра Гаврилова (1900–1979), попавшего в плен тяжело раненным, после освобождения исключили из партии за …утрату партбилета!

А рожденные по указке сверху многочисленные мифы о Великой Отечественной войне должны были скрывать главную причину трагедии Красной Армии – ее неподготовленность к отражению агрессии извне. Она создавалась исключительно для вторжения в Западную Европу, при этом предполагалось, что вторжение будет осуществлено «могучим ударом, малой кровью!».

Героические действия защитников Брестской крепости в июне – июле 1941 года невозможно описать в нескольких абзацах. Многие интересные факты, связанные с событиями лета 1941 года, остаются малоизвестными большинству обывателей.

Так, даже через два месяца после вторжения защитники крепости небольшими группами или в одиночку нападали на вражеские патрули. Некоторые из них принимали поистине мистические образы в рассказах солдат Вермахта, как, например, «фрау мит пистоле» (женщина с пистолетом) – мрачная женщина с закопченным лицом, в изодранной одежде, с волосами, свалявшимися в колтун. Она скрывалась в развалинах и тоннелях, внезапно стреляя оттуда по ночам в дежурных солдат и почти не промахиваясь. Все попытки поймать или убить её остались тщетными. Кудлатую даму считали призраком из подземного мира, духом мести и смерти. Впрочем, не исключено, что это была вполне реальная, движимая отчаянием жена какого‑нибудь командира, потерявшая в первые дни войны свою семью.

* * *

Город над Бугом, именуемый когда‑то Берестьем, имел собственный деревянный замок уже в конце X века. Места слияния рек издавна считались сакральными (обладающими магической силой), поэтому существует легенда, что древние волхвы указали именно на это место для создания нового поселения.

Первоначально Берестье входило в состав Пинско‑Туровского княжества, затем, в XIV–XVI веках, принадлежало Великому Княжеству Литовскому. В 1795 году, переименованный в Брест‑Литовск, город вошел в состав Российской империи.

В первой половине XIX века, когда царизм уделял особое внимание вопросам удержания в своих руках земель бывшего ВКЛ, российские власти построили здесь мощную крепость. Вопреки распространенным мифам, она вовсе не была пограничной. Граница так называемого Западного края с Царством Польским проходила тогда в 70 километрах западнее Бреста. Да и само Царство Польское тоже являлось частью Империи. Главным предназначением Брестской крепости, равно как и Бобруйской, являлся контроль над землями Беларуси, захваченными Россией в ходе «разделов Речи Посполитой» в 1772, 1793 и 1795 годах. В этих крепостях находились сильные гарнизоны, артиллерия, склады оружия, боеприпасов и различного военного снаряжения.

Как бы там ни было с назначением, 1 июня 1836 года в торжественной обстановке был заложен первый камень будущего «сердца» крепости – Цитадели. В основание казармы заложили памятную бронзовую доску и шкатулку с монетами. Спустя 117 лет, в 1953 году, их нашли при разборке завалов в крепости.

Кстати, именно в период строительства, с 1836 по 1842 год, были уничтожены почти все исторические постройки древнего Берестья, а в двух километрах восточнее вырос новый город. Вот так по воле российского самодержца Николая I, прозванного за крутой нрав «Николаем Палкиным», были утрачены важные памятники древности.

Некоторую часть наследия прошлого удалось восстановить благодаря кропотливой работе археологов. Сегодня на территории крепости (на Госпитальном острове) существует археологический музей «Берестье», где можно своими глазами увидеть берестейское городище XI–XIII веков. Музей впечатляет и размерами, и содержанием: со смотровой площадки открывается прекрасный вид на огромный павильон, где на глубине четырех метров представлены откопанные остатки двух улиц древнего города с мостовыми и тремя десятками различных строений.

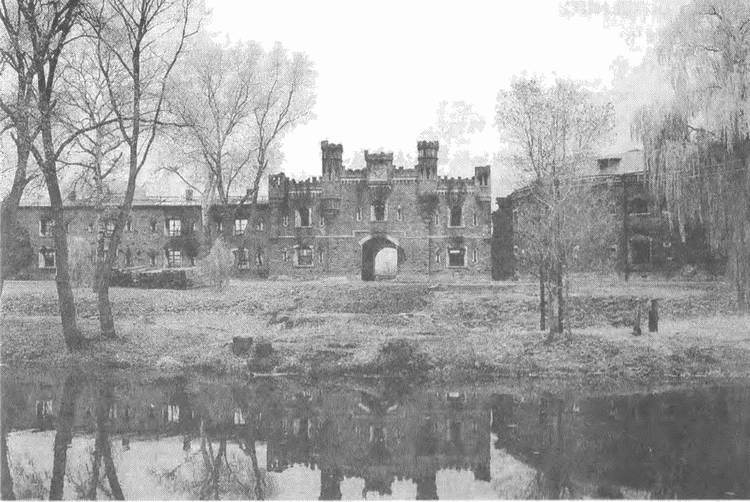

Сама же крепость расположилась на острове, омываемом двумя рукавами реки Мухавец и Бугом, а её центральное укрепление состояло из Цитадели – многоугольной сомкнутой двухэтажной казармы протяженностью 1,8 км (!). Толщина внешней стены достигала двух метров, в ней были устроены многочисленные бойницы и амбразуры. С запада, севера и юга Цитадель прикрывали три отдельных укрепления (так называемых предмостных) – соответственно Тереспольское, Кобринское и Волынское. Все предмостные укрепления защищал десятиметровый земляной вал (с кирпичными казематами внутри), а перед ним находились специально прорытые и заполненные водой рвы.

Фактически весь объект был разделен на три острова и береговую часть, общей площадью около 4 кв. км. Коммуникации обеспечивали 9 больших и малых мостов, переброшенных через реки и каналы. Цитадель имела около 500 казематов, способных вместить 12‑тысячный гарнизон с припасами и амуницией, необходимыми для многомесячной обороны. Внешняя оборонительная линия крепости составляла протяженность 6,4 км. Этот комплекс соединил в себе военную мощь и черты архитектурного ансамбля. Например, канатный мост, перекинутый через Буг и соединявший Цитадель с Тереспольским укреплением, был самым совершенным во всей Российской империи.

Вид на Брестскую крепость

Но вскоре грянула промышленная революция, и чисто военное значение Брест‑Литовской твердыни стало быстро ослабевать. Уже к началу 80‑х годов XIX века специалисты понимали, что для сохранения боевого потенциала крепости необходимо существенно ее перестроить. Но, во‑первых, на это требовалось много денег, а во‑вторых, особой нужды в такой перестройке не было. Политическая ситуация в Северо‑Западном крае после подавления восстания 1863–64 гг., отмены крепостного права и широкомасштабной русификации перестала служить источником головной боли для Санкт‑Петербурга.

Лишь в 1909 году было принято решение о модернизации всего оборонительного комплекса путем возведения пояса бетонных фортов и долговременных батарей на удалении 6–7 км от Цитадели.

План предусматривал ассигнования в размере 2 млн. рублей ежегодно в течение 10 лет. Но работы начались только в 1912 году.

Объемы работ впечатляли – укрепления требовали 30 тысяч кубометров бетона, на приготовление которого ушло столько же щебня и 8000 тонн лучшего цемента. Стройматериалы доставляли подрядчики по договорам с инженерным управлением крепости. На самых ответственных участках работ трудились особые бригады специалистов, называемых «голлендорами» (бытовало убеждение, что они потомки голландцев). Голлендоры отсыпали валы с помощью легких повозок, кузов которых составляли три широкие доски – днище и боковины. Самой же высокооплачиваемой была команда тачечников – в неё собрали людей огромной выносливости и силы, способных работать по 10 часов в день. И немудрено, ведь каждая тачка, кроме собственного веса, вмещала 200 литров свежего бетона. Несмотря на все старания, до весны 1915 года, когда российская армия под ударами немцев ушла из Бреста, строительство нового кольца укреплений не было завершено.

После подписания в 1918 году соглашения, известного под названием Брестский мир, в крепости хозяйствовали немцы, затем Красная Армия, после ее разгрома под Варшавой в августе 1920 года – поляки. Последние использовали крепостные постройки как казармы, военные склады и тюрьму для политзаключённых.

На сегодняшний день из восьми ворот крепости сохранились пять – Холмские (на юге цитадели), Тереспольские (на юго‑западе), Северные, или Александровские (на севере Кобринского укрепления), Северо‑западные (на северо‑западе Кобринского укрепления) и Южные (на юге Волынского укрепления, на Госпитальном острове). Кстати, некоторые жители Госпитального острова по ночам слышат звуки, похожие на громыхание цепи. Оказалось, существует предание о том, что в стены давно исчезнувшего мужского монастыря заживо замуровали четверых монахов, скованных одной цепью. За какие прегрешения их постигла столь печальная участь – не известно.

На территории крепости создан всемирно известный мемориальный комплекс, включающий в себя главный монумент «Мужество», штык‑обелиск, скульптурную композицию «Жажда», площадь церемониалов, три ряда мемориальных плит с захоронениями погибших солдат, руины и уцелевшие сооружения крепости, музей обороны и многое другое.

Помимо крепости, отдельного внимания заслуживают находящиеся по соседству фортификационные сооружения, из которых в туристических целях используется только пятый форт, расположенный в районе Волынка. На самом деле это малая часть всего того, что хранят от непосвящённого взгляда окрестности Бреста.

К примеру, в форте «А», построенном в 1912–1915 гг., рядом с деревней Козловичи, размещён биологический заказник Барбастелла, территорию которого облюбовали летучие мыши. В оборонительных сооружениях сформировался пещерный микроклимат: высокая влажность – до 95 процентов, и плюсовая температура I–5 градусов, благоприятная для зимовки рукокрылых. Зимующая в фортах Брестской крепости популяция летучих мышей является самой многочисленной в Беларуси, а также одной из крупнейших в Европе. Доминирующим видом является широкоушка европейская. Этот вид летучих мышей относится к категории особо уязвимых и охраняется как на территории Беларуси, так и в других странах, внесён в Красный список международного союза охраны природы ЮНЕСКО. Обрели здесь место для зимовки и занесённые в Красную книгу Беларуси кожанок северный, ночница наттерера, а также новые для республики виды – ушан серый и нетопырь пигмей, которые в последние годы перебрались сюда с территории Польши. В последние годы из новых видов на зимовке здесь замечен двухцветный кожан. Весной, после зимовки в более теплых странах Европы, сюда возвращаются нетопырь карлик, лесной нетопырь, ночница водяная. Виды, которые водятся в Беларуси, питаются исключительно насекомыми. Так, одна мышь за вечер может съесть до 50 мух и 500 комаров. Кроме того, летучие мыши являются индикаторами окружающей среды. Они селятся только в экологически благополучных местах.

Главная проблема заказника – защита рукокрылых зверюшек от вандалов, неоднократно жестоко уничтожавших часть местной популяции. Несмотря на то что для мышей строят специальные домики, а окна сооружения закрывают прочными решетками, обезопасить безобидных обитателей форта от их главного врага – человека по‑прежнему сложно. Так что и теперь комплекс Брестской крепости нуждается в защитниках, хотя уже совсем другого рода…

* * *

С животными, правда, абсолютно иного характера, связывается в сознании многих современников другой город, обладающий своей крепостью. В эпоху новейшей истории провинциальный Бобруйск настигла внезапная слава. Случилось это после распространения виртуального мема «В Бобруйск, животное!». О каком конкретно животном в данном случае шла речь, непонятно. Вполне возможно, что имелось в виду «животное общественное», согласно терминологии Аристотеля. Тем не менее местные жители успешно подхватили волну конъюнктурного интереса, спровоцированного Интернет‑пользователями, и радостно принимают организованные группы и туристов‑одиночек из России, желающих самолично увидеть, что же диковинного есть в Бобруйске.

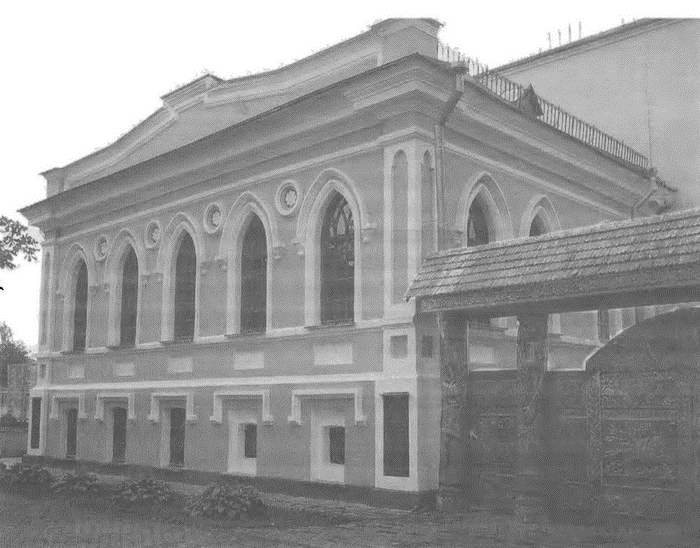

Часть Бобруйской крепости в наши дни

Между прочим, предпосылки к туристическому наплыву заложил знаменитый литературный тандем Илья Ильф – Евгений Петров, описавший в романе «Золотой телёнок» (1931 г.) следующую ситуацию:

«Никому не нужны были видавшие виды Москва, Ленинград и Харьков. Очень плохой репутацией пользовались также далекие, погруженные в пески восточные области. Их обвиняли в незнакомстве с личностью лейтенанта Шмидта. – Нашли дураков! – визгливо кричал Паниковский. – Вы мне дайте Среднерусскую возвышенность, тогда я подпишу конвенцию. – Как? Всю возвышенность? – заявил Балаганов. – А не дать ли тебе еще Мелитополь впридачу? Или Бобруйск? При слове «Бобруйск» собрание болезненно застонало. Все соглашались ехать в Бобруйск хоть сейчас. Бобруйск считался прекрасным, высококультурным местом».

В благодарность за этот призыв бобруйчане увековечили образ Шуры Балаганова в виде соответствующей скульптуры. Немало здесь памятников и бобрам, по всей видимости, давших название городу, впервые упомянутому в летописи под 1387 годом. Однако главной достопримечательностью является Бобруйская крепость, построенная по указу императора Александра I от 10 августа 1810 года.

Появилось это сооружение в историческом центре города, при слиянии рек Березина и Бобруйка, на месте древнего замка. Военные снесли здесь все постройки, включая церкви, замок XIV века и дворец XVII века, здание ратуши, торговые ряды, мельницу.

Строительство вели в основном крепостные крестьяне из Минской, Черниговской и Могилёвской губерний, из каждой пригнали сюда до 500 подвод. Различные регионы империи поставляли стройматериалы. Например, выход через восточные ворота был сооружён из каменных плит, доставленных с Кавказа. На одной из этих плит весом около 2 тонн можно прочесть надпись: «…Кавказа… доставлено сие на землю белорусов… апрель, 27 дня 1811 г.». Материалы привозили также из Карелии, Украины, Урала. И это в условиях отсутствия железных дорог. Много мужиков погибло на этой «стройке века». Фактически цитадель поднималась на костях…

К началу войны 1812 года успели возвести на правом берегу Березины 5 бастионов, казармы, здание госпиталя, превратили в арсенал бывший иезуитский монастырь, насыпали валы, выкопали рвы. Крепость получила на вооружение 330 орудий различных калибров. Стены бастионов имели толщину от 7 до 10 кирпичей, и были непробиваемые для тогдашних пушек.

На территории крепости, общей площадью 120 гектаров, были ботанический сад, бульвар, общественный сквер. В городском саду часто играл военный оркестр, офицеры устраивали в Бобруйске званые вечера, куда приглашали знатных горожан.

Войска Великой армии Наполеона впервые появились в окрестностях Бобруйска в конце июля 1812 года. Однако блокаду Бобруйска они начали только с 4 сентября. В основном, крепость осаждали польские части, воевавшие на стороне французов. Их было до 12 тысяч человек при 12 пушках. При таком соотношении сил и артиллерии нечего было даже думать о штурме крепости. Тем более что русские к обороне подготовились основательно: боеприпасов должно было хватить на год, продовольствия – на 6 месяцев. Это для 7 тысяч солдат и офицеров, находившихся внутри крепостных стен. Поэтому уже 12 октября польский генерал Ян Домбровский приказал своим подчинённым уйти.

Блокада Бобруйска продолжалась всего 39 дней и обошлась без активных боевых действий сторон. Тем не менее, российские историки любят говорить и писать – вопреки фактам – о «четырёхмесячной героической обороне Бобруйской крепости», считая ее началом 27 июля, а окончанием – 28 ноября (в тот день из окрестностей Бобруйска ушли полевые заставы поляков, наблюдавшие за перемещениями российских войск).

В 1817 году император Александр I посетил крепость и приказал построить нагорное укрепление, чтобы в случае боевых действий не дать неприятелю воспользоваться господствующей высотой для размещения своей артиллерии. Новое сооружение назвали в честь прусского короля Фридриха Вильгельма. Это был мощный форт, состоявший из высоких валов и глубоких рвов, земляных и кирпичных огневых сооружений. Так, возле самой реки разместился пятиугольный земляной вал (люнет) с казематами внутри. В тыльной части укрепления соорудили каменную стену с двумя рядами бойниц и въездными воротами.

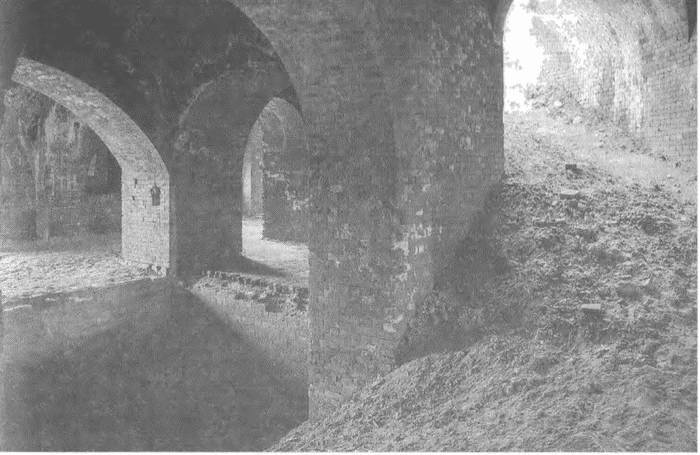

Подземелья Бобруйской крепости

Однако по своему прямому назначению форт никогда не использовался – всю свою историю он служил тюрьмой. Уже в 1826 году в казематах форта «Фридрих Вильгельм» содержались политические арестанты. Первыми узниками стали члены тайных обществ филаретов и филоматов – студенты и преподаватели Виленской академии и Свислочской гимназии. После подавления восстания декабристов в Петербурге в Бобруйскую крепость отправили 16 осуждённых заговорщиков. Условия пребывания здесь были крайне тяжёлыми, поэтому не зря А.И. Герцен писал: «Пусть Сибирь, пусть что угодно, только не эта страшная тюрьма на Березине».

Отголоски правдивых историй и слухов о жестоком обращении с заключёнными в Бобруйске дошли до писателя Валентина Пикуля и вдохновили его на создание рассказа «Бобруйский мешок». В рассказе идёт речь о яйцевидной камере, где «всё и всюду было овальное, даже койка и столик изгибались, повторяя кривизну камеры». Существование такой камеры вызывает большие сомнения, тем не менее, это одна из самых популярных легенд о Бобруйской крепости. Если «каменный мешок» действительно существовал, то не иначе как в форте «Фридрих Вильгельм», который до наших дней не сохранился.

В 1886 году цитадель превратили в крепость‑склад, а в 1897 вообще списали со счетов как стратегический объект, там расположился дисциплинарный батальон. А в период Второй мировой войны нацисты устроили здесь «лагерь смерти».

В послевоенные годы вопрос о дальнейшем использовании крепости долго не могли решить. Было очевидно, что в XX веке прежняя цитадель не могла служить полноценным оборонительным сооружением. В 1967 году в город приехал новый командующий Белорусским военным округом генерал Иван Третьяк. Он приказал разрушить и разобрать крепость. Но крепчайшая кладка и мощный фундамент выдержали взрывы зарядов тротила.

Перед тем, как Бобруйской крепости был присвоен статус охраняемого государством памятника архитектуры, она успела побывать складом, местом молодёжной тусовки, даже жильём для бомжей…

В перспективе цитадель ожидает реконструкция. В одном из бастионов планируется разместить филиал городского краеведческого музея, в другом будет строиться Ледовый дворец, рассчитанный на 7 тысяч мест и ориентированный на проведение соревнований международного уровня. Пока же здесь периодически наводят порядок волонтёры, а художники и керамисты организуют пленэры. Словно магнит, посетителей притягивают сюда живописные окрестности с богатой историей и длинные подземные лабиринты крепости, таящие в себе много загадок.

Глава 15.

ПРОМЕНАД ВДОЛЬ ПРИТОКОВ ДНЕПРА:

Усадьбы и дворцы

В первой половине XIX столетия в северной части Беларуси были записаны версии оригинального предания, описывающего космогонический процесс сотворения всего сущего. Особый интерес представляет вариант предания, опубликованный в рижской газете «Голос белоруса» в 1920‑е годы. В нём метафорически поясняется, каким образом в междуречье Двины и Днепра поселились племена белорусов, а сами реки, соответственно, стали «матерью и отцом городов белорусских».

Согласно преданию, когда мир только начинался, то ничего нигде не было. Везде стояла мёртвая вода, а среди воды торчал то ли камень, то ли ещё что. Однажды бог грома и молнии Перун разыгрался и давай швырять стрелы в этот камень. От его стрел выскочили три искорки: белая, желтая и красная. Упали те искорки на воду; от этого вся вода замутилась, и мир замутился, как тучи. Но через некоторое время, когда всё просветлело, ясно стало – где вода, где земля. А чуть позже завелась всякая жизнь – и в воде, и на земле. Леса и травы, звери и рыбы, а потом и первый человек завелся, имя которому было князь Бай. У Бая были две собаки – Ставры и Гавры. С ними князь ходил на охоту. Когда он умер, собаки достались его сыну Белополю. По завету отца тот отпустил на волю собак, поймав предварительно двух птиц: одну с Балтийского моря, другую с Черного. Птицы полетели каждая в свою сторону, собаки побежали за ними, а вслед потекли две крупнейшие реки Восточной Европы, две главные водные артерии Беларуси – Двина и Днепр.

Ландшафты вдоль притоков Днепра чрезвычайно живописны, богаты историей и самобытными памятниками архитектуры. Да и сам «батька» Днепр величествен и прекрасен, особенно в период разлива. Это можно, к примеру, увидеть, проезжая весной через Жлобин – старинный город, окрестности которого представители рода человеческого облюбовали ещё в бронзовом веке. Увы, несмотря на весьма солидный возраст города, памятников седой старины в нём не сохранилось, а основные ассоциации преимущественно связаны с известными далеко за пределами страны рынком мягкой игрушки и градообразующим предприятием «Белорусский металлургический завод».

Зато в находящемся в двух десятках километров от Жлобина местечке Красный Берег автобусы с туристами – не редкость. Причины тому – старинная усадьба Готовского и скорбный мемориал детям – жертвам войны, фигурирующий под неофициальным названием «Детская Хатынь».

Располагается Красный Берег вблизи одного из притоков Днепра – речки Добосна. В отличие от множества посёлков с искусственной советской топонимикой (наподобие Красный Коммунар), название Красный Берег является историческим и, по мнению краеведов, происходит от необыкновенной красоты яблоневого сада, произраставшего некогда здесь на берегу. Сейчас на его месте высажены молодые деревья.

Но если красоту прежнего сада можно лишь представлять в воображении, то красоту построенной в конце XIX века усадьбы генерал‑лейтенанта инженерии Михаила Готовского можно оценить воочию. О строительстве здания в документах сказано:

«За 400 привезенных из Бобруйска кирпичей помещик Поплевский, начавший строительство особняка в живописном местечке Красный Берег, платил крестьянам, говорят, по 5 копеек. И желающих заработать (за несколько поездок можно было купить корову) хватало с избытком. Известь для кладки гасилась предварительно в специальной яме целый год. Воздвигли настоящий памятник архитектуры – двухэтажный особняк из 36 комнат, отделка которых не повторяется. Стройка была завершена в 1893 году. Здание не пострадало во время войны, потому что в нем располагались госпитали – красноармейский, а затем и немецкий».

Так выглядела усадьба Готовского в старину

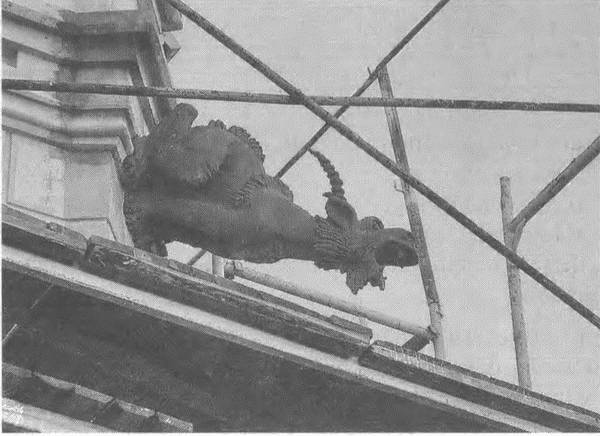

Вот такие химеры украшают усадьбу Готовского

Хозяин поместья, генерал Готовский, не снискал боевой славы – по данным энциклопедий, до выхода в отставку в 1876 году он занимал пост инспектора работ инженерного управления Кавказского военного округа. Позже он подарил имение своей дочери в качестве приданого, а она, в свою очередь, оформила его на мужа – Викентия Козел‑Поклевского, принадлежавшего к одной из ветвей старинного шляхетского рода Козел‑Поклевских, берущего начало с 1415 года. При большевиках усадебно‑парковый комплекс был национализирован, ныне на его территории располагается аграрный колледж.

В архитектуре усадьбы превалирует модерн, а также прослеживаются черты неоренессанса и неоготики. Мансардные крыши, остроугольные щипцы и слуховые окна, эркеры и шатры башен подчеркивают силуэтную выразительность. Особый вид зданию придаёт необычное сочетание оштукатуренных побеленных и краснокирпичных стен, серебристых чешуйчатых шатров и декоративных элементов из камня‑песчаника.

Как утверждают историки, во дворце были готические, ренессансные, романские залы и даже помещение в арабском стиле. О готике напоминают стрельчатые оконные проёмы, химеры на водостоках и массивная неоготическая въездная брама. Усадьба гармонично сочетает рококо, маньеризм, ампир и французский классицизм – всего до десяти различных стилей, что делает её настоящей энциклопедией по истории оформления интерьера. «Изюминка» здания – бальный зал, полностью соответствующий эпохе Людовика XVI. Такой эффект обеспечивали камины, орнамент на стенах, богатая лепнина, стилизованная резьба, специально подобранная мебель, светильники, венецианский хрусталь, французский фарфор и английский фаянс.

Въездные ворота (брама) к Краснобережской усадьбе

Интерьер усадьбы Готовского

Ранее в усадьбе была собрана большая коллекция живописи с произведениями Ивана Айвазовского (1817–1900), Генриха Семирадского (1843–1902), Гавриила Кондратенко (1854–1924) и ряда других художников, сейчас здесь черпают вдохновение наставники будущих аграриев.

* * *

Совсем иные ощущения охватывают при посещении расположенного рядом мемориального комплекса «Детям – жертвам Великой Отечественной войны». Идею краснобережской композиции выносил и воплотил тот же автор, который участвовал во второй половине 1960‑х годов и в создании мемориального комплекса на месте сожженной Хатыни, – архитектор Леонид Левин.

Ключевой элемент композиции – хрупкая бронзовая девочка‑подросток с поднятыми над головой скрещивающимися руками. Она как бы защищается от некоего неотвратимого ужаса, но уже осознает, что нет даже мизерной надежды на спасение. По ступенькам посетители попадают на площадь Солнца, где стоят витражи, выполненные по сохранившимся рисункам детей из концлагерей. От площади идут восемь лучей: один – чёрный, остальные – золотистые. Последние пронизывают путь к детским мечтам, чёрный же ведет в искажённую войной реальность… На нём в три ряда стоят выполненные из бетона белые школьные парты, символизирующие большой школьный класс. Понятно, что за эти парты дети никогда не сядут… Вернее, приезжающие сюда школьники и взрослые за них садятся (это не возбраняется) – но лишь для того, чтобы глубже вообразить всю трагедию случившегося здесь.

В краснобережский лагерь смерти узников свозили из нескольких районов тогдашней БССР. Отбирали детей в возрасте от 8 до 14 лет. Фигурка девочки в начале мемориала не случайна: большинство попадавших сюда – именно девочки. У них чаще всего встречались первая группа крови и положительный резус‑фактор. Тети и дяди в белых халатах вели себя с жертвами без особой строгости, но кровь забирали у них до последней капли. А тем, кто еще подавал признаки жизни после такой процедуры, губы смазывали смертельным ядом. Иным детям «везло» больше – их отправляли донорами в Германию и там забирали у них кровь для раненых офицеров и солдат Вермахта. По архивным сведениям, из этого лагеря нацисты вывезли около двух тысяч детей, в том числе 15 юных жертв были из самого Красного Берега.

* * *

В ста километрах от Красного Берега расположен областной центр – город Гомель, в котором тоже есть на что посмотреть кроме живописного вида на реку Сож – приток Днепра.

Главная гомельская достопримечательность – дворец Румянцевых‑Паскевичей, построенный в конце XVIII века. Перед тем как белорусские земли оказались в составе Российской империи, местный деревянный замок был вотчиной канцлера ВКЛ, князя Михаила Чарторыйского. Будучи патриотом, он отказался присягнуть новой власти, тем самым лишив себя всего имущества, в том числе замка. Нового хозяина Гомелю долго ждать не пришлось. Императрица Екатерина II подарила город прославленному полководцу, генералу‑фельдмаршалу Петру Румянцеву‑Задунайскому, Последний решил, что с политической и военной точки зрения деревянный замок на берегу Сожа утратил свое значение и приказал его снести. Так закончилась история Гомельского замка и началась история Гомельского дворца.

Надо отметить, что, желая укрепить «русское начало» в присоединённых белорусских землях (никогда здесь не существовавшее), российская императрица широко использовала практику дарения военначальникам и своим фаворитам местных городов и местечек. Так, генерал А.В. Суворов получил в подарок за штурм Варшавы большое имение в пригороде Кобрина, светлейший князь Григорий Потёмкин – город Кричев, граф Семён Зорич – город Шклов и т.д. При этом Екатерина II поощряла своих сановников на создание в этих имениях дворцово‑парковых ансамблей с целью распространения в крае имперской идеологии. Именно это стало причиной передачи П. Румянцеву‑Задунайскому дополнительно ещё и 100 тысяч рублей на строительство в Гомеле роскошной резиденции.

В 1785 году состоялась закладка фундамента главного дворцового корпуса, строительство которого было завершено в начале 1790‑х годов. В результате на естественной возвышенности на берегу Сожа появилось компактное двухэтажное здание на высоком цоколе, с кубоподобным бельведером в центре, накрытым большим куполом. Внешний декор дворца был выполнен в стиле раннего классицизма. Главным украшением фасадов являлись портики коринфского ордера – четырёхколонный парадный и шестиколонный парковый. По всему периметру здания прямоугольные оконные проёмы, размещённые в два ряда, чередовались с пилястрами, что придавало дворцу величественную монументальность.

Внутренняя планировка тоже имела центричный характер. При этом более высокий первый этаж полностью занимали парадные помещения, второй – жилые комнаты, а цокольный использовался для хозяйственных нужд и размещения прислуги. Входя в здание, посетители попадали в просторный вестибюль, который вёл в главный квадратный парадный зал дворца, дополненный со всех сторон широкими нишами и обрамлённый рядами высоких коринфских колонн, поддерживающих открытые галереи второго этажа. Освещался главный парадный зал большими окнами бельведера, а его высота в те времена достигала 25 метров. По бокам от этого зала находились ещё четыре обширные парадные гостиные, что позволяло Румянцевым устраивать поистине роскошные приёмы для десятков, а в исключительных случаях – и сотен знатных гостей. Интерьеры первого этажа дворца поражали самую избалованную публику: тематические и орнаментальные росписи, покрывавшие все внутреннее пространство стен, изящная лепнина, выполненная в технике имитации под белый мрамор, картины, бронзовые ажурные люстры и разнообразные предметы искусства лучших европейских мастеров.

В 1796 году Гомель в очередной раз сменил хозяина. После смерти Петра Румянцева‑Задунайского во дворец вселился его сын – член Государственного совета, сенатор, будущий министр иностранных дел Российской империи Николай Румянцев. Считая Гомель своей главной резиденцией, он, по признанию современников, превратил его из относительно небольшого местечка в красивый европейский городок с каменными административными, общественными, жилыми и культовыми сооружениями.

Наибольшее внимание сенатор уделил дальнейшему обустройству своего дворца. Для продолжения работ был выписан из Англии известный архитектор Дж. Кларк, который в начале XIX века осуществил достройку Гомельского дворца. По желанию хозяина, по бокам главного корпуса возвели прямоугольные двухэтажные флигеля (первый этаж занимали хозяйственные помещения, второй – гостиные и кабинеты). Необходимость перестройки объяснялась потребностью в новых помещениях для размещения постоянно увеличивающихся собраний искусства и библиотеки.

Николай Румянцев был одним из самых известных коллекционеров своего времени, который, по сути, опустошил значительную часть архивов местных католических и униатских монастырей, а также участвовал после изгнания войск Наполеона в расхищении магнатских музеев и картинных галерей. Все эти несметные сокровища после смерти сенатора в 1826 году вывезли в Москву, где книжные и архивные фонды стали основой для создания знаменитой Румянцевской библиотеки (потом она называлась Ленинской, сейчас стала Национальной), а многочисленные коллекции живописи, скульптуры, этнографии, археологии, нумизматики стали основой для создания других российских музеев. Белорусам следует знать, что самое ценное в этих музеях – раритеты, украденные русскими завоевателями в Беларуси.

Следующим хозяином Гомеля стал второй сын Петра Румянцева‑Задунайского – известный дипломат и государственный деятель Сергей Румянцев. Однако он предпочитал жить в Петербурге и не дорожил отцовской резиденцией в провинции. Уже в 1828 году он заложил Гомель в Государственный заёмный банк, а в 1834 году вообще передал его государству.

Гомельский дворец на старой фотографии

С разрешения императора Николая I город Гомель купил за 800 тысяч рублей довольно известный российский генерал‑фельдмаршал князь Иван Паскевич‑Эриванский. Этот полководец вошёл в историю рядом побед над войсками Османской империи, в ходе которых был, кстати, завоёван Азербайджан, а также жестоким подавлением национально‑освободительного восстания 1830–1831 годов в Польше. Иван Паскевич для своей главной резиденции выбрал Гомельский дворец, который по этой причине подвергся очередной перестройке.

Необходимо было увеличить общее число помещений и хотя бы частично избавиться от казарменной сухости утратившего к тому времени популярность классицизма. В итоге был избран компромиссный вариант, благодаря которому дворец в Гомеле обрёл черты уникального памятника архитектуры. Главный корпус практически не изменился внешне – лишь несколько подкорректировали вид парадного портика и бельведера, украсили крышу скульптурами и привезёнными из Польши чугунными балюстрадами, достроили полуциркульную веранду со стороны парка. А вот боковые флигеля подверглись существенной реконструкции. Северный полностью утратил классические черты и стал трёхэтажным. Южный же разобрали до основания, и на его месте воздвигли оригинально декорированную 4‑ярусную башню‑павильон в неоренессансном стиле, с часами‑курантами. Этот элемент дворца нарушал общую симметрию и классическую строгость резиденции, но зато полностью соответствовал моде царившего тогда романтизма. Огромный же флаг, поднятый над башней, извещал горожан о присутствии в резиденции генерал‑фельдмаршала.

Серьёзной переработке подверглись внутренние интерьеры. Здесь всеми работами руководил специально приглашённый из Италии скульптор и декоратор Винценто Винценти. К середине 1850‑х годов дворец обрёл новое лепное убранство парадных и жилых помещений (в том числе маски и гирлянды), появились чудесные оконные витражи, был заменён паркет, поставлены новые камины из искусственного мрамора, комнаты украсили многочисленные статуи и другие художественные шедевры российских и европейских мастеров. В башне расположилась картинная галерея, а также богатейшая коллекция ваз, подаренных генерал‑фельдмаршалу российским императором Николаем I и прусским королём Фридрихом‑Вильгельмом IV.

В 1856 году Иван Паскевич умер. Большая часть его имущества перешла к сыну Фёдору, осуществившему небольшой «косметический» ремонт комплекса. В дальнейшем дворец практически не претерпел никаких изменений. Однако в 1870–1889 гг. в парке появилось новое оригинальное сооружение – часовня в псевдорусском стиле, которая стала семейным склепом рода Паскевичей.

В 1903 году, после смерти князя Фёдора Паскевича, Гомельский дворец перешёл в собственность его вдовы Ирины Паскевич (урожденной графини Воронцовой‑Дашковой). Именно она первая стала придавать разнообразным семейным коллекциям вид публичного музея. Проведённая при ней систематизация собраний показала, что общее число накопленных предметов искусства перевалило за три тысячи. Наибольшую художественную ценность имели коллекция англо‑французских стеклянных изделий, собрания саксонского, китайского и русского фарфора, персидских, немецких, турецких и бухарских ковров и гобеленов. Множество редких и затейливых вещиц находилось в коллекции мелкой пластики. Высоко ценились нумизматическая коллекция, собрание археологических древностей и богатейшая библиотека.

Сегодня в отреставрированных помещениях дворца действуют музейные экспозиции, работают выставочный и концертный залы, проводятся разнообразные торжественные мероприятия.

А отъехав от Гомеля всего семь километров на юго‑восток до посёлка Кореневка, можно посетить имение под названием «Охотничий домик князя Паскевича». В 1834 году Кореневка стала владением Ивана Паскевича, после чего на южной окраине посёлка было построено кирпичное здание, которое вначале использовалось как винокуренный завод. Однако в 60‑е годы XIX века сооружение превратилось в красно‑белую усадьбу с живописным парком, прудом и столетними дубами вокруг него. Владельцы усадьбы нередко приезжали сюда поохотиться.

Охотничий домик в Кореневке

Сегодня на месте некогда процветавшего поместья находится Кореневская экспериментальная лесная база Института леса Национальной академии наук Республики Беларусь, где круглогодично выращивают и поставляют в торговую сеть грибы вешенки. Сама усадьба пережила реконструкцию и теперь на первом этаже здесь разместились служебные помещения и кабинеты, а второй этаж переоборудован в конференц‑зал.

* * *

В поисках подлинных свидетельств старины следует заглянуть и в городок Ветка, точнее в Ветковский музей народного творчества, находящийся не где‑нибудь, а на Красной площади! Такое наименование, вероятно, связано с тем, что город основали в конце XVII века староверы, бежавшие из Московии от преследований патриарха Никона.

Именно здесь сформировался центр старообрядчества, преследуемого на территории России светскими и церковными властями. А название города краеведы связывают с тем фактом, что русло реки Сож здесь разветвляется подобно ветке дерева.

В истории города немало трагических событий. В частности, в Ветку дважды (в 1735 и 1764 гг.) вторгались царские войска для «выгона» староверов назад, в Россию (тем самым грубо нарушая суверенитет BKJI как составной части Речи Посполитой). А в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года городок подвергся сильному радиоактивному загрязнению и значительная часть жителей покинула его.

Знаменитый Ветковский музей народного творчества, несмотря на своё периферийное местоположение, пользуется большой популярностью у посетителей. Он был открыт в 1978 году по инициативе и на основе личной коллекции местного жителя, выходца из старообрядческого рода Фёдора Шклярова, который тогда и не предполагал, что со временем фонды музея разрастутся до 10 тысяч экспонатов.

Бывший купеческий дом стал музеем народного творчества в Ветке

Музей использует здание бывшего райкома партии (для хранилища экспонатов), а также дом купца Грошикова – памятник архитектуры XIX века. Здесь хранятся уникальные старопечатные книги: издания Яна Фёдоровича (более известного как Иван Фёдоров) и Петра Мстиславца, Андроника Тимофеева Невежи и Василия Гарабурды. Гордостью музея является первая книга, вышедшая на территории Украины, львовский «Апостол», изданный в 1574 году. Помимо этого можно увидеть книги из Кремлёвских соборов с записями и комментариями царей, представителей духовенства и учёных.

Неизменный интерес вызывают витиеватые узоры резных деревянных изделий, старообрядческие иконы, археологические находки, собрания служебных рисунков иконописцев XVIII–XX веков, коллекции артефактов, созданных при помощи техники шитья бисером, ритуальные ручники и предметы традиционного регионального убранства. В одном из залов расположена экспозиция восстановленного купеческого быта и представлена коллекция самоваров. Кроме того, туристы могут полюбоваться рушниками и национальной одеждой белорусов, а также узнать о священном значении наносимых узоров и связанных с ними таинственных историях.

Столь богатое разнообразие культурно‑исторических объектов южного региона белорусского Поднепровья подводит к мысли о том, что поговорка «жители Гомелыцины – это белорусы со знаком качества» вполне справедлива.

Глава 16.

ДВОРЦОВЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК МОГИЛЁВЩИНЫ:

Дата добавления: 2016-02-02; просмотров: 1774;