Оса‑блестянка

Жаркий летний день. У бревенчатой стены дома летают разнообразные дикие пчелы и осы. Старые бревна испещрены разнокалиберными отверстиями, прогрызенными в древесине личинками усачей, златок, точильщиков, – почти готовыми норками для одиночных перепончатокрылых.

Вот пчела подлетает к круглой дырочке, скрывается в ней на несколько секунд, выползает и снова улетает за цветочной пыльцой и нектаром. Трудиться приходится усердно, отдыхать некогда: в отличие от общественных пчел она одна‑одинешенька заботится о помещении, о корме для личинок, об охране потомства от врагов.

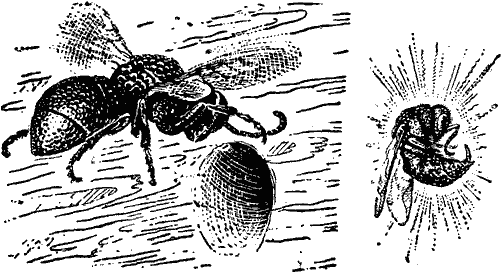

Однако что это? Несколько минут назад я видел, как из этого отверстия вылетела пчела, и вот сейчас оттуда показывается чья‑то другая изумрудно‑зеленая головка. Это оса‑блестянка, или по‑латыни хризида, – красивейшее насекомое среди перепончатокрылых. Но что она делает в чужом гнезде?

Блестянка успела в отсутствие хозяйки подсунуть свое яичко в чужую ячейку, ни дать ни взять как кукушка кладет свои яйца в гнезда других птиц. Повадки хризид, паразитирующих в гнездах одиночных ос, описаны в книге знаменитого французского энтомолога Жана Анри Фабра «Жизнь насекомых» (М., Учпедгиз, 1963). Тонкие наблюдения за блестянками проведены и в нашей стране энтомологом С.И. Малышевым.

Я жду, когда блестянка вылезет из чужого гнезда, совершив злодейство. Улучив момент, хватаю преступницу у выхода. С перепугу она свертывается в тугой комочек (на брюшке у нее выемка, куда подгибается голова) и кажется мертвой. Будто драгоценный камешек лежит у меня на ладони – коварные блестянки изумительно окрашены. Твердый покров их изумрудно‑зеленого или сверкающего синего металлического цвета сплошь усеян глубокими круглыми ямками. Брюшко хризиды более гладкое и часто отливает рубиново‑красным, золотым или пурпуровым цветом. Встречаются виды, окрашенные куда более сложно и тонко. Словами этого не опишешь, а когда разглядываешь осу‑блестянку в микроскоп или лупу, невольно думаешь: зачем ей такая роскошь. Уж не для того ли, чтобы блеском своего наряда ослепить своих дальних родственниц, скромных тружениц‑пчелок, дабы тут же их безнаказанно обманывать? Вероятно, причина есть – в природе все целесообразно. Сами насекомые в красоте ничего не смыслят, но роскошный наряд блестянки имеет, по‑видимому, определенное назначение. Но какое – пока для нас тайна.

Мною зарисовано немало интересных и красивых перепончатокрылых: и желтых ос, и стройных наездников, и больших мохнатых шмелей, и крошечных орехотворок, но лучшим украшением этой «галереи» остаются все‑таки разбойницы‑блестянки. И очень хочется, чтобы эти маленькие носители красоты (красоты уникальной и волнующей) жили на нашей планете всегда.

Писать золотых ос хризид красками очень трудно: у красок явно не хватает силы. Притом чистоту цвета нужно постоянно сочетать со скрупулезной проработкой всех ямочек на покровах, без которых пропадает половина прелести. Мелкие же детали, изображенные в подробностях на картине или цветном рисунке, глушат общий чистый цвет. Пробовал применять флуоресцентные (отсвечивающие) краски – те самые, которыми сейчас красят речные бакены, некоторые сигналы и применяют в ярких рекламах. Блики стали более звонкими, но все равно получается что‑то не то. Короче говоря, осы‑блестянки для меня пока что недосягаемая вершина.

Я рисую тараканов

Как‑то один знакомый художник спросил меня: «Ты еще не бросил рисовать своих тараканов?» – «Нет, – говорю, – не бросил. И почему вы считаете, что это так уж плохо – рисовать насекомых. Какая, собственно, разница – крупное или мелкое животное». – «Зверей, – ответил мой собеседник, – знают все. А зачем всем знать, как выглядят под микроскопом всякие там букашки и инфузории? Это занятие биологов, а не художников. Кому, к примеру, нужен портрет комара?»

А ведь дело вовсе не в размерах животного и степени их известности. Важно, как художник сумеет показать своих героев и натурщиков, чем привлекают его самого эти существа, хорошо ли знает он их жизнь, строение и повадки.

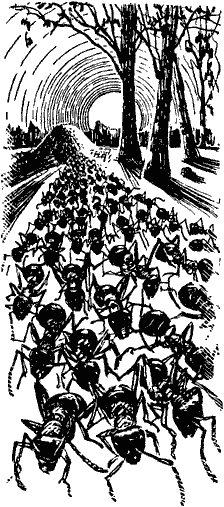

Мне на иллюстрирование попала популярная книга о насекомых, и, на мое счастье, книга эта была о моих давних друзьях и питомцах – о муравьях. Встал вопрос: какими изображать их? Симметричными, со строго расправленными лапками, со скрупулезной передачей всех особенностей, как обычно делают в учебниках и научных книгах. Или же примерно условными, стилизованными, лихими, лишь бы украсить и заполнить страницу. Книга научно‑художественная. Поскольку она научная, значит, нужно выполнять первое условие. Но она в то же время и художественная. Следовательно, нужно иметь в виду и второе. А оба условия вроде бы в изображении животных исключают друг друга. В общем, задача была нелегкой.

В моей домашней лаборатории, кроме кузнечичьих и сверчиных клеток, жучиных и гусеничных жилищ, появились искусственные муравейники, сначала один, потом несколько. Вооружившись оптикой, планшетом с бумагой и терпением, я подолгу наблюдал за повадками своих питомцев, за их жизнью, за позами, принимаемыми во время работы, еды, умывания, «разговора», ухода за потомством. Это был особенный мир – таинственный, своеобразный, словно я бродил по иной планете среди ее обитателей, подвижных, изящных, обладающих необыкновенно выразительной внешностью, поражающих совершенством строения и какой‑то осмысленностью действий.

Но как передать все это на рисунках? Работающие насекомые всегда в движении, и я успевал схватить позу или действие лишь в быстрых, схематических набросках, иногда состоящих из двух‑трех линий. Эти наброски после основательного пополнения знаний по анатомии, морфологии, систематике муравьев, дополнительных наблюдений их в природе и послужили основным исходным материалом для иллюстраций, на которых требовалось изобразить героев живыми и умными, ввести элемент сказочности, таинственности и даже легкого юмора, притом не нарушая научной достоверности. Некоторые рисунки из моего «муравьиного» цикла вы найдете на этих страницах.

Отправляясь в очередную экскурсию на природу, я беру с собой принадлежности для рисования, и всякий раз в блокноте появляются новые наброски.

Иногда натурщики мои исправно позируют и после смерти: разыскав нужное насекомое в коллекции и расправив его (чтобы не сломались сухие конечности), с помощью булавок, пластилина и различных приспособлений придаешь ему нужную позу – бегущего, летящего, падающего. Но для этого все равно необходимо хорошо знать повадки и биологию своего героя.

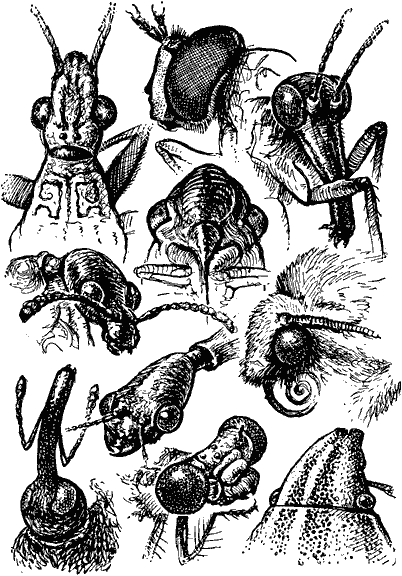

Высочайшее наслаждение доставляет мне разглядывать в слабый бинокулярный микроскоп живых насекомых. Сверкающие полированным металлом чеканные доспехи жуков, мохнатые шубы шмелей и гусениц, замысловатые ткани узоров на крыльях бабочек, тончайшие переливы радуги на крылышках наездников, какие‑то неземные сочетания форм и красок, невиданная игра света – все это не дает оторваться от окуляра.

А каких только физиономий не бывает у насекомых! Какое разнообразие характеров и выражений!

...Вот в поле зрения появились длинное буроватое туловище, спинка, разрисованная узором, напоминающим греческий меандр, и вдруг – высокая странная голова с глазами навыкате, с блестящим полуоткрытым ртом. Это маленький травяной клопик из семейства набидовых. А это совсем человеческое лицо. Наверное, нежный светло‑желтый хитин на голове мухи‑сирфиды случайно помялся в коллекции, так что сбоку стал напоминать профиль человека. Просматриваю еще несколько сирфид того же вида, поворачивая их по очереди на бок, и что же вы думаете – все мухи «на одно лицо» Высокий лоб, красивый прямой нос, губы, подбородок – идеально правильные черты женского лица.

Фантастическая физиономия с длинным угрюмым хоботом принадлежит скорпионовой мухе – древнему реликтовому насекомому, дожившему до наших дней. Приглядитесь, чуточку воображения, и на вас повеет далеким прошлым, запечатленным не то в этих больших странных глазах, не то во всем облике древнего жителя Земли.

Особенно выразительно выглядят те насекомые, у которых голова сочленена с переднегрудью очень подвижно. У верблюдки шея вставлена в просторную трубку: чтобы высмотреть жертву, расправиться с ней, хищнице‑верблюдке надо часто вертеть головой.

У жука‑трубковерта голова сочленена с туловищем настоящим шаровым шарниром, но это устройство предназначено для более мирных целей. Жук скручивает из березовых листьев плотные бочоночки очень хитрой конструкции, орудуя лапками, а главное челюстями. Чтобы перехватить, загнуть, надрезать тугой лист, сложить его вдвое, скрепить края будущего жилища личинки, жуку нужно как следует поломать голову в буквальном смысле, то есть необходима свобода движений в шейном суставе.

Еще несколько портретов: необычайно длинноногий слоник с идеально круглой головой; стрекоза‑стрелка, громадные глаза которой охватывают сразу весь мир; глуповатая рожица травяной цикадки; высокий островерхий шлем клопа‑черепашки с рядами прочеканенных мелких ямок.

А кто это – угрюмый, набычившийся, обросший длинной густой шерстью? Какой‑нибудь неведомый житель подземного царства или мохнатый шмель? Вовсе нет, это голова самой что ни на есть обыкновенной бабочки‑совки, из тех, что стаями кружатся у фонарей теплыми летними вечерами.

...Где‑то вдалеке колышется в летнем мареве лиловая полоска леса, к которому лежит сегодня мой путь. Жарко. Пушистый чернозем, нагретый солнцем, мягко пружинит под ногами: дорога идет через пашню. Справа и слева до самого горизонта разлились темным океаном вспаханные поля – пары, по океану бегут волны горячего марева, струятся, перекатываются вдалеке, и если не смотреть под ноги, то кажется, что медленно плывешь к далекому лесистому островку.

Но как не смотреть вниз, когда через каждые десять‑двадцать шагов передо мной вспархивает какое‑то насекомое, быстро отлетает вперед и там, едва заметное, пикирует в горячую дорожную пыль. Ускоряю шаги – длиннее и чаще перелеты, осторожное насекомое никак не хочет подпустить меня ближе. Делаю короткую остановку, надеваю на объективы бинокля самодельные приставки из очковых стекол (приспособление для разглядывания близких и мелких объектов) и шагаю вперед; надо еще раз спугнуть таинственного летуна и заметить место, где он сядет. Маленькая серая тень вильнула в воздухе, упала на дорогу и замерла.

Тихонько подвигаюсь вперед. Шаг, еще шаг. Навожу бинокль. В поле зрения комочки земли, прошлогодние соломинки; несколько муравьев перебегают дорогу; жучок‑песочник, серый и корявый сверху, похожий на комок чернозема, торопится куда‑то по своим делам.

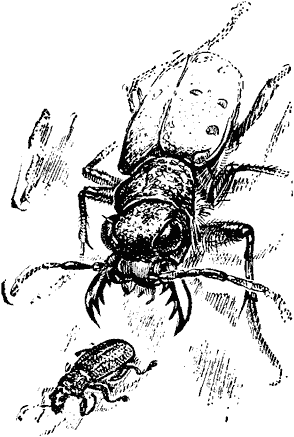

И вдруг вижу: красивый жук, матово‑зеленый, стройный, высоко подняв туловище на длинных ногах, сделал короткую перебежку, резко повернулся в мою сторону и уставил на меня огромные выпуклые глаза, отражающие солнце каким‑то особенным, искристым блеском. Зубастые челюсти‑жвалы (они вовсе не портили изысканную внешность красавца) вдруг заходили туда‑сюда, словно половинки ножниц. Жук снова повернулся боком, заметив что‑то вблизи себя, и на его брюшке вспыхнуло отражение солнца, неожиданно рубиново‑красное.

Да ведь это же скакун – представитель подсемейства Цицинделин (из семейства жужелиц), обитающего главным образом в тропиках и на юге нашей страны! Не такой, значит, у нас в Омской области и север. Но, что это... Кажется, сейчас произойдет нечто интересное: маленький буроватый долгоносик шустро семенит по дороге в трех‑четырех сантиметрах от скакуна. Секунда – и зеленоватый «леопард» метнулся к жертве, тронул ее усиками, занес над нею ослепительно белые жвалы с ужасающими острыми зубцами... Нажать бы гашетку кинокамеры, чтобы застрекотала пленка. Какие уникальные кадры удалось бы получить! Но в руках у меня обыкновенный полевой бинокль с самодельными приставками из очковых стекол. Надо хорошенько запомнить эту редкостную сцену, и я мысленно делаю подробный набросок с натуры, стараясь запечатлеть в памяти все увиденное. А через минуту, когда зубастый охотник покончил с жертвой и улетел, достал блокнот и зарисовал то, что удалось запомнить.

Но ведь нужно нарисовать скакуна и вблизи, через микроскоп. Эх, и трудно это было – выслеживать прыткого хищника! Подкрадываешься к нему не дыша, но в самый последний миг, когда уже занесен сачок, глазастый скакун мгновенно расправлял крылья, срывался с места и, как бы дразня тебя, садился неподалеку и обязательно на виду. И все это, как правило, на убийственной жаре.

Зато после, дома, не оторвать глаз от окуляра: матово‑зеленый панцирь со светлыми бляшками, челюсти‑жвалы, свободные от зубцов, плоскости которых залиты белой эмалью; блестящий низ, отливающий то изумрудами, то рубинами, то синевой полированного кобальта и указывающий на принадлежность к экзотическому семейству.

Я вспоминаю слова того знакомого, который доказывал мне, что изображениям насекомых место только в специальных книгах. Теперь, когда прошли годы и позади несколько иллюстрированных книг, я с ним не согласен. И еще думаю вот о чем: сколько еще людей находится в плену неверных убеждений и представлений, появляющихся как неизбежное следствие отрыва от природы, когда перестают ее замечать и уважать!

Дата добавления: 2016-01-26; просмотров: 1119;