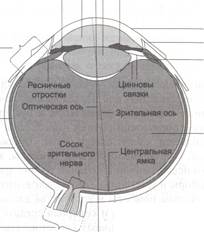

Глаз как оптический прибор

Анатомически глазное яблоко человека представляет собой почти правильную сферу диаметром около 25 мм. Большая часть (примерно 4/5) стенки глазного яблока образована тремя оболочками:

склерой, сосудистой оболочкой и сетчаткой. В передней части глазного яблока склера переходит в роговицу, а сосудистая оболочка и сетчатка отсутствуют. Во внутренней части глазного яблока находятся водянистая влага, хрусталик и стекловидное тело.

- Роговица - прозрачная оболочка передней стенки глаза. Лимб - граница между прозрачной роговицей и непрозрачной склерой.

- Склера - наружная непрозрачная оболочка глазного яблока.

- В сосудистой оболочке выделяют три части: собственно сосудистую оболочку, ресничное (цилиарное) тело и радужную оболочку. Собственно сосудистая оболочка покрывает изнутри примерно 2/3 склеры. В области угла глаза сосудистая оболочка утолщается, образуя цилиарное тело. Цилиарное тело участвует в аккомодации зрения, регулируя форму хрусталика. Радужная оболочка расположена между роговицей и хрусталиком, разделяет переднюю и заднюю камеры глаза, в центре её находится отверстие - зрачок. Количество и тип пигмента в радужной оболочке определяют цвет глаз. В состав радужки входят суживающая и расширяющая зрачок мышцы.

- Сетчатка (сетчатая оболочка) - внутренняя оболочка глазного яблока - имеет зрительный отдел, по зубчатому краю переходящий слепой отдел, покрывающий сзади цилиарное тело и радужку у заднего края оптической оси глаза сетчатка имеет округлое жёлтое пятно диаметром около 2 мм. Центральная ямка - углубление в средней части жёлтого пятна, место наилучшего восприятия. Зрительный нерв выходит из сетчатки рядом с жёлтым пятном. Здесь образуется диск зрительного нерва (слепое пятно). В центре диска имеется углубление, в котором видны питающие сетчатку сосуды, выходящие из зрительного нерва.

- На сетчатке происходит формирование изображения и преобразование его в нервный сигнал. Фоторецепторные клетки - палочки и колбочки. Колбочки концентрируются в области жёлтого пятна. Глазное яблоко организовано таким образом, что на колбочки падает центральная часть светового пятна от визуализируемого объекта. По периферии от жёлтого пятна расположены палочки. Центральное зрение, острота зрения (способность к различению мелких деталей видимых предметов), а также цветовосприятие реализуются колбочками. Периферическое зрение, а также ночное зрение и восприятие подвижных объектов - функции палочек.

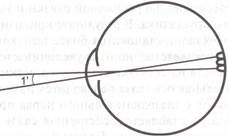

Рис.2. Механизм изменения остроты зрения.

|

· Остроту зрения измеряют в десятичных дробях, например 0,1, 0,2, 1,0, 1,2 и т.д. За нормальную остроту зрения (1,0) принимают различительную способность глаза, при которой две точки видны как раздельные, если угол между лучами, идущими от них в глаз, равен l'. Если угол между минимально различимыми точками составляет 2', острота зрения равна 0,5, если 10' - 0,1 и т.д. Таким образом, острота зрения равна обратной величине предельного угла различения, выраженной в минутах.

· Острота зрения - основная функция глаза, на которую ориентируются при подборе очков.

· Внутренняя часть глазного яблока заполнена прозрачными внутриглазными средами: сегмент между роговицей и радужкой (передняя камера) заполнен водянистой влагой. Непосредственно за радужкой находится эластичное плотное чечевицеобразное образование - хрусталик. Он прикреплён к ресничному телу ресничной (цинновой) связкой. Часть глазного яблока за хрусталиком заполнена студнеобразной массой - стекловидным телом. Роговица, водянистая влага, хрусталик и стекловидное тело служат преломляющими свет средами. Вместе они образуют оптическую систему глаза.

Приближенно можно считать, что преломляющие поверхности роговицы и хрусталика сферичны, и их оптические оси совпадают, т.е. глаз - центрированная система.

- Величины характеристик, описывающих глаз, варьируют. Например, преломляющая сила роговицы колеблется в пределах 3846 дптр, хрусталика - 15-23 дптр, общая преломляющая сила глаза - 52-71 дптр, а длина оси глаза - 19-30 мм.

Как и технические оптические камеры, глаз снабжён устройством для наведения объектива на объект (глазодвигательным аппаратом) и регулирования резкости изображений предметов, находящихся на разном расстоянии (аппаратом аккомодации).

- Глазодвигательный аппарат включает наружные мышцы глаза, благодаря согласованной работе которых глазное яблоко постоянно совершает поисковые движения. При появлении в поле зрения нового объекта глазное яблоко совершает поворот, таким образом, чтобы изображение этого объекта попало на центральную ямку. Линию, соединяющую центральную ямку с рассматриваемым объектом, называют зрительной линией. Как правило, она не совпадает с оптической осью глаза - линией, проходящей через центры преломляющих поверхностей хрусталика и роговицы. Угол между зрительной линией и оптической осью называют углом у. Если угол у достаточно велик, может возникать впечатление кажущегося косоглазия. Этот угол следует учитывать при определении расстояния между центрами очковых линз. Он может вызывать дополнительный астигматизм глаза, не выявляемый объективными методами.

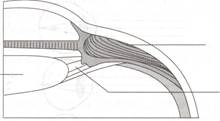

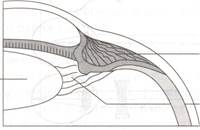

- Аккомодацию осуществляет согласованная работа ресничной мышцы, ресничной связки и хрусталика.

- Если визуализируемый объект находится ближе точки, на которую сфокусирован глаз, этот объект проецируется на сетчатке нечётко, контуры его размыты. При поступлении сигналов от такого изображения в головной мозг возбуждение передаётся по глазодвигательному нерву на ресничную мышцу. Сокращение мышц приводит к расслаблению ресничной связки и уменьшению натяжения капсулы хрусталика. В результате кривизна хрусталика увеличивается (хрусталик становится более выпуклым), преломляющая сила глаза соответственно тоже увеличивается, и изображение близкого предмета на сетчатке становится чётким.

- Когда же зрительная ось глаза переводится на далёкий объект, передача импульсов с глазодвигательного нерва прекращается, ресничная мышца расслабляется, ресничная связка натягивается, и хрусталик становится плоским. Преломляющая сила глаза уменьшается, и он опять фокусируется на бесконечность.

Преломляющее действие линзы характеризуется её фокусным расстоянием (f). Для удобства используют величину, обратную фокусному расстоянию (D): D = 1/ f

Величину D называют оптической силой (или рефракцией линзы) и выражают в диоптриях. За одну диоптрию принята рефракция линзы, имеющей фокусное расстояние 1 м.

- В клинической практике главной оптической характеристикой глаза является положение главного фокуса относительно сетчатки - клиническая рефракция глаза.

- Гиперметропическая (дальнозоркая) рефракция, Н (Hyperтetropia),

- Фокусная точка находится за сетчаткой.

- Эмметропическая (соразмерная) рефракция, Еm (Eттetropia), Фокусная точка находится на сетчатке. Эмметропия обеспечивает нормальное зрение.

|

- Миопическая (близорукая) рефракция, М (Myopia), - фокусная точка находится перед сетчаткой.

Цилиарная мышца

(расслаблена)

хрусталик (уплощенный)

|

покой

Хрусталик (шарообразный)

напряжение

Рис.3. Механизм аккомодации.

Дата добавления: 2015-10-19; просмотров: 1353;