КРАТКИЙ КУРС ЛЕКЦИЙ ПО ГЕОГРАФИИ

Линейные изоляторы предназначены для изоляции и крепления проводов на ВЛ и в распределительных устройствах электрических станций и подстанций. Изготовляются они из фарфора, закаленного стекла или полимерных материалов. По конструкции изоляторы разделяютна штыревые и подвесные.

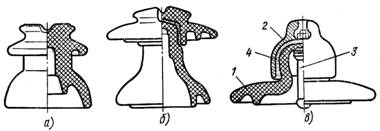

Штыревыеизоляторы применяются на ВЛ напряжением до 1 кВ и на ВЛ 6-35кВ. На номинальное напряжение 6-10 кВ и ниже изоляторы изготовляют одноэлементными (рис. 2.10, а), а на 20-35кВ - двухэлементными (рис.2.10, б). В условном обозначении изолятора буква и цифры обозначают: Ш - штыревой; Ф (С) - фарфоровый (стеклянный); цифра - номинальное напряжение, кВ; последняя буква А, Б, В - исполнение изолятора. Штыревые изоляторы крепятся на опорах при помощи крюков. Если требуется повышенная надежность, то на анкерные опоры устанавливают не один, а два и даже три штыревых изолятора.

| Рис. 2.10. Штыревые и подвесные изоляторы: а - штыревой 6-10 кВ; б - штыревой 20-35 кВ; в - подвесной тарельчатого типа |

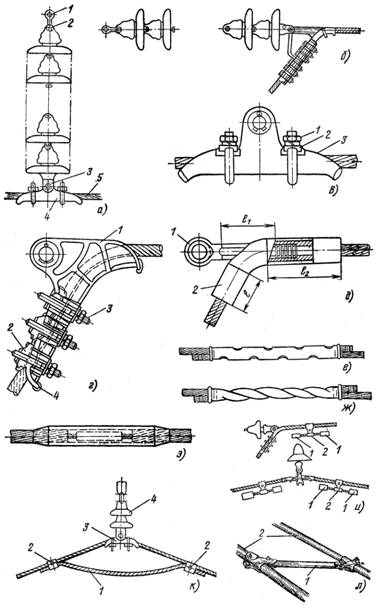

Подвесныеизоляторы тарельчатого типа наиболее распространены на ВЛ напряжением 35кВ и выше. Подвесные изоляторы (рис.2.10,в) состоят из фарфоровой или стеклянной изолирующей части 1 и металлических деталей - шапки 2 и стержня 3, соединяемых с изолирующей частью посредством цементной связки 4. На рис. 2.10,в показан фарфоровый изолятор нормального исполнения. Для ВЛ в районах с загрязненной атмосферой разработаны конструкции изоляторов грязестойкого исполнения с повышенными разрядными характеристиками и увеличенной длиной пути утечки. Подвесные изоляторы собирают в гирлянды (рис. 2.11, а, б), которые бывают поддерживающими и натяжными.Первые монтируют на промежуточных опорах, вторые - на анкерных. Число изоляторов в гирлянде зависит от напряжения линии. Например, в поддерживающих гирляндах ВЛ с металлическими и железобетонными опорами 35 кВ должно быть 3 изолятора; 110кВ – 6-8, 220 кВ – 10-14 и т. д

| Рис. 2.11. Поддерживающие и натяжные гирлянды изоляторов и линейная арматура: а - поддерживающая гирлянда изоляторов с глухим зажимом; б - натяжная гирлянда изоляторов с болтовым зажимом; в - глухой поддерживающий зажим; г - болтовой натяжной зажим; д - прессуемый натяжной зажим; е, ж - соединители овальные с обжатием и с закручиванием; з - соединитель прессуемый; и - подвеска гасителей вибрации у натяжных и поддерживаю- щих зажимов; к – демпфи- рующая петля; л – распорки |

Линейная арматура,применяемая для крепления проводов к изоляторам и изоляторов к опорам, делится, на следующие основные виды: зажимы, применяемые для закрепления проводов в гирляндах подвесных изоляторов; сцепную арматуру для подвески гирлянд на опорах и соединения многоцепных гирлянд друг с другом, а также соединители для соединения проводов и тросов в пролете.

Сцепная арматура включает скобы, серьги и ушки. Скоба предназначена для присоединения гирлянды к траверсе опоры или к закрепляемым на траверсе деталям. Поддерживающая гирлянда изоляторов (рис. 2.11, а) закрепляется на траверсе промежуточной опоры при помощи серьги 1. Серьга 1 с одной стороны соединяется со скобой или с деталью на траверсе, а с другой стороны вставляется в шапку верхнего изолятора 2. К нижнему изолятору гирлянды за ушко 3 прикреплен поддерживающий зажим 4, в котором помещен провод 5.

Зажимы для закрепления проводов и тросов в гирляндах подвесных изоляторов подразделяются на поддерживающие, подвешиваемые на промежуточных опорах, и натяжные, применяемые на опорах анкерного типа. По прочности закрепления провода поддерживающие зажимы подразделяются на глухие и с заделкой ограниченной прочности. Глухой зажим показан на рис.2.11,в. Нажимные болты 1 через плашку 2 прижимают провод к корпусу зажима («лодочке») 3 и удерживают его на месте при одностороннем тяжении. Глухие зажимы - основной тип зажимов, применяемых в настоящее время на ВЛ 35-500кВ.

Овальные соединители (рис. 2.11, е, ж) применяются для проводов сечением до 185 мм2 включительно. В них провода укладываются внахлест, после чего производится обжатие соединителя с помощью специальных клещей (рис. 2.11, е). Сталеалюминиевые провода сечением до 95 мм2 включительно закрепляются в соединителях методом скручивания (рис. 2.11, ж).

Прессуемые соединители используются для соединения проводов сечением 240 мм2 и более и стальных тросов всех сечений. Для сталеалюминиевых проводов эти зажимы состоят из двух трубок: одной - стальной, предназначенной для соединения внутренних стальныхжил, и другой - алюминиевой, накладываемой поверх первой и служащей для соединения наружных алюминиевых жил (рис. 2.11, з).

К проводам ВЛ вблизи от зажимов подвешиваются гасители вибрации с грузами или демпфирующие петли, применение которых уменьшает вибрацию и позволяет предотвратить излом проволок провода. Гаситель вибрации состоит из двух чугунных грузов 1, соединенных стальнымтросом 2 (рис. 2.11, и). Для алюминиевых и сталеалюминиевых проводов малых сечений защита от вибрации осуществляется с помощью демпфирующей петли 1 из провода той же марки. Петля прикрепляется к проводу болтовыми зажимами 2 по обе стороны поддерживающего зажима 3 у подвесной гирлянды изоляторов 4 (рис. 2.11, к).

На проводах ВЛ 330-750 кВ применяются распорки (1 - на рис. 2.11, л) для фиксации проводов расщепленной фазы относительно друг друга. Эти распорки обеспечивают требуемое расстояние между отдельными проводами фазы и предохраняют их от схлестывания, соударения и закручивания.

Заключение

Воздушные линии электропередачи (ВЛ) предназначены для передачи электроэнергии на расстояние по проводам. Основными конструктивными элементами ВЛ являются провода, тросы, опоры, изоляторы и линейная арматура. Провода служат для передачи электроэнергии. В верхней части опор над проводами для защиты ВЛ от грозовых перенапряжений монтируют грозозащитные тросы.

Опоры поддерживают провода и тросы на определенной высоте над уровнем земли или воды. Изоляторы изолируют провода от опоры. С помощью линейной арматуры провода закрепляются на изоляторах, а изоляторы на опорах.

Наибольшее распространение получили одно- и двухцепные ВЛ. Одна цепь трехфазной ВЛ состоит из проводов разных фаз. Две цепи могут располагаться на одних и тех же опорах.

Список литературы:

- Воздушные линии электропередачи: Учеб. пособие для ПТУ. / Магидин Ф. А.; Под ред. А. Н. Трифонова. — М.: Высшая школа, 1991

- Мельников Н. А. Электрические сети и системы. — М.: Энергия, 1969

- Крюков К. П., Новгородцев Б. П. Конструкции и механический расчет линий электропередачи. — 2-е изд., перераб. и доп. — Л.: Энергия, Ленингр. отд-ние, 1979

КРАТКИЙ КУРС ЛЕКЦИЙ ПО ГЕОГРАФИИ

1. Современная политическая карта мира: многообразие стран современного мира, их основные типы.

2. Научно-техническая революция: характерные черты и составные части.

1.Современная политическая карта мира: многообразие стран современного мира, их основные типы.

Политическая карта мира - географическая карта, на которой показаны государственные границы стран мира. В настоящее время в мире насчитывается более 200 стран и территорий, из которых более 180-ти - суверенные государства.

К сведению: суверенное государство - политически независимое государство, обладающее самостоятельностью во внутренних и внешних делах (название произошло от французского слова souverain - высший, верховный).

Указать точнее количество стран сложно, т.к. политическая карта постоянно изменяется.

С начала 90-х годов такие государства, как СССР и СФРЮ, перестали существовать, республики, входившие в их состав, приобрели статус независимых государств; две страны - ГДР и ФРГ объединились в одно государство; Чехословакия распалась на два государства - Чехия и Словакия и т.д.

Есть страны, провозгласившие себя независимыми, но не признанные таковыми мировым сообществом (Турецкая Республика Северного Кипра)

Есть страны, которые оккупированы другими государствами: Палестина - Израилем, Восточный Тимор - Индонезией, Западная Сахара - Марокко.

Но в последнее время существует ещё несколько официально признанных колоний: под управлением США - Восточная Самоа, Гуам и др.; под управлением Великобритании - Гибралтар, остров Святой Елены и т.д.

В официальный перечень стран по деколонизации не включены многие территории, т.к. по утверждению управляющих ими государств, они являются их «заморскими» департаментами.

Страны мира разнообразны по своим характеристикам, поэтому возникает необходимость в их группировке:

1) по величине территории:

- выделяют 7 самых больших стран: Россия, Канада, США, Китай, Австралия, Бразилия, Аргентина - каждая из них площадью свыше 3 млн. квадратных километров, эти страны в совокупности занимают половину всей суши;

- и совсем крошечные государства - Андорра, Лихтенштейн, Сингапур и т.д.

2) по численности населения:

- самые многочисленные: Китай, Индия, США, Россия, Индонезия, Бразилия, Пакистан - с числом жителей более 100 млн. каждая ;

- и небольшие по численности - Ватикан и многие другие.

3) по особенностям географического положения:

- а) приморские: Великобритания, Австралия, Норвегия и т.д.

- б) полуостровные: Индия, Греция, Италия.

- в) островные: Шри-Ланка, Исландия.

- г) страны-архипелаги: Филиппины, Япония.

- д) лишённые выхода к морю: Монголия, Чад.

4) по национальному составу населения:

- одно-национальные: Япония, Швеция;

- многонациональные: Россия, Индия и т.д.

5) по государственному строю:

- конституционные монархии (Великобритания, Япония);

- абсолютные монархии (Бруней, ОАЭ);

- республики (США, ФРГ).

6) по государственному устройству:

- унитарные (Франция, Венгрия);

- федеративные (Индия, Россия).

7) на основе социально-экономических признаков:

- до последнего времени выделялись страны: социалистические (СССР, Китай и др.); капиталистические (США, ФРГ и т.д.);

- развивающиеся (Индия, Аргентина и др.). Сейчас эта типология считается устаревшей.

8) по уровню социально-экономического развития:

а) развитые (учитывается высокий уровень экономического развития, экономический потенциал, доля страны в мировом хозяйстве, структура экономики и т.д.):

- страны «большой семёрки» (США, Япония, ФРГ, Франция, Великобритания, Италия, Канада);

- менее крупные страны (Швеция, Испания и т.д.);

- страны «переселенческого капитализма» (Канада, Австралия);

- СНГ (Россия, Украина и др.);

- новые индустриальные страны (Корея, Сингапур и др.).

б) развивающиеся (государства переходного типа, в которых общественно-экономические отношения находятся на стадии изменения):

- страны среднеразвитого капитализма (Бразилия, Мексика и т.д.);

- нефтеэкспортирующие страны (ОАЭ, Кувейт);

- страны, отстающие в своём развитии и наименее развитые (Афганистан, Кения).

Место любой страны в типологии непостоянно и может изменяться во времени, что обычно связано с внутренними и внешними экономическими отношениями государств.

2. Научно-техническая революция: характерные черты и составные части.

Научно-техническая революция (НТР) - это период времени, в течении которого происходит качественный скачок в развитии науки и техники, коренным образом преобразующий производительные силы общества.

Характерные черты НТР:

1) универсальность, всеохватность (преобразует все отрасли и сферы, характер труда, быт, культуру, психологию людей);

2) чрезвычайное ускорение научно-технических преобразований (резкое сокращение времени между научным открытием и его внедрением в производство, более быстрое обновление продукции);

3) повышение требований к уровню квалификации трудовых ресурсов (увеличение доли умственного труда, общая интеллектуализация);

4) ориентация на использование научно-технических достижений в военных целях (зарождение как военно-технической революции).

Характерные черты НТР проявляются во всех её составных частях:

1) в науке: рост расходов на НИОКР (-научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки), качественное улучшение системы образования, возрастание связей между наукой и производством, рост его наукоёмкости;

2) в технике и технологии:

- внедрение новых, преимущественно физико-химических технологических процессов;

- внедрение ЭВМ (США - 1-ое место по производству), роботов (Япония - 1-ое место по производству), ГПС (- гибкие производственные системы): соединение ЭВМ, системы роботов, современных станков, транспорто-загрузочных устройств - так называемых «безлюдных» заводов;

- развитие квантовой техники (лазеров, мазеров);

- производство новых средств связи (спутников и др.);

- интенсификация старых методов технологии.

3) в производстве:

- резкое усложнение структуры экономики (появление новых, высокотехнологических отраслей - аэрокосмическая и т.д.);

- рост наукоёмких производств (электротехника, приборостроение и т.д.);

- производство новых материалов (полупроводниковых, керамических; оптического волокна; применение металлов ХХ века - бериллия, лития, титана);

- развитие ядерной энергетики ;

- интенсификация сельского хозяйства и транспорта (увеличение урожайности, скорости транспорта и т.д.).

4) в управлении:

- появление кибернетики (- наука об управлении и информации);

- «информационный взрыв»;

- создание автоматизированных систем управления, вычислительных центров;

- подготовка менеджеров (руководителей современных производств).

Дата добавления: 2014-12-16; просмотров: 4721;