О.А.КУЗНЕЦОВ, Л.Н.ХРОМОВ

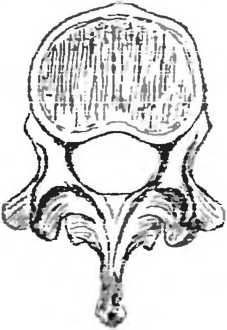

Верхние фасеты направлены назад и вверх.

Углы по отношению к вертикальному коронарному плану следующие: Сз, 30°; С4, 50°; С5, 69°; Сб, 55°; С7, 40°.

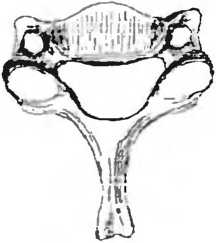

Рис. 157. Шейный позвонок. Слева: верхняя проекция; справа: боковая проекция

\ г

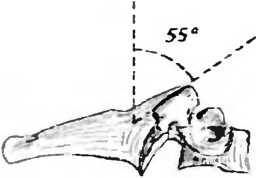

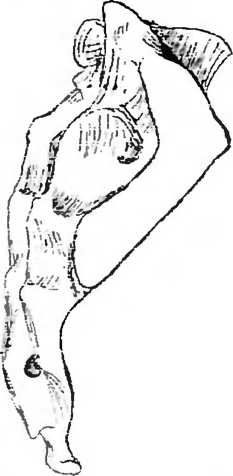

Рис. 158. Грудной позвонок. Слева: верхняя проекция; справа: боковая проекция

Tl—Tl2

Верхние фасеты направлены назад и слегка наружу, в верхнем грудном отделе они направлены слегка вверх. Если соединить суставные поверхности вместе, они формируют арку с центром перед телом позвонка.

Верхние и задние углы по отношению к коронарной плоскости следующие:

Ti, 60°; Т2,45°; Тз, 35°; Т4, 30°; Т5,25°; Те, 25°; Ту, 20°; Те, 5°; Т9, 0°;Тю, 0°; Тп, 5°; Ti2, 10°.

Наружные углы по отношению к вертикальной коронарной плоскости:

Ti, 5°; Т2,10°; Тз, 20°; Т4, 30°; Т5, 30°; Т6,20°; Ту, 20°; Т8,20°; T9, 15°; Тю, 10°; Тп, 0°; Т12 обращен внутрь под углом 50°.

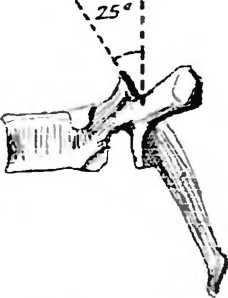

L1-L5

Верхние фасеты поясничных позвонков обращены назад и вовнутрь и почти вертикальны. Они выгнуты назад и при проекции суставных поверхностей друг на друга формируют арку, центр которой находится примерно в середине остистого отростка.

Верхние фасеты 1-3 вертикальные, a L4 и L5 направлены слегка вверх, L4 формирует угол 10°, L5 - угол 20° по отношению к вертикальной коронарной плоскости.

Рис. 159. Поясничный позвонок: верхняя проекция

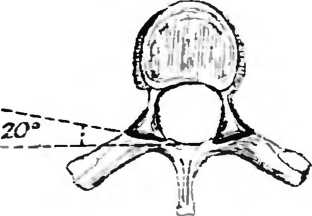

Пояснично-крестцовый сустав

Углы пояснично-крестцовых фасетных суставов варьируют и могут быть коронарными или почти сагиттальными. Dunning22 произвел блестящее изучение углов этих фасет в 330 крестцах и нашел, что они могут быть от 27° (почти сагиттальными) до 93° (почти коронарными). Углы 45°-60° считаются средними, они сформированы верхними поверхностями S i фасет по отношению к вертикальной сагиттальной плоскости. Эти фасеты выгнуты меньше, чем поясничные.

Рис. 160. Крестец: боковая проекция Крестцовые фасеты

Суставные поверхности крестцово-подвздошных суставов значительно варьируют по форме, их поверхность шероховатая, но шероховатость крестцовых фасет соответствует шероховатости подвздошных фасет. Их форма похожа на латинскую L, с более длинной горизонтальной и более короткой вертикальной стороной.

Мной было изучено 50 крестцов; 30 из них женских и 20 -мужских. В основном 64 % были вогнуто-выгнуты спереди назад, 20 % были выгнуты и 16 % вогнуты спереди назад. 92 % имели широкую сторону сверху, 8 % - снизу. Нас учили, что большинство крестцов имеет выступ в суставной поверхности на уровне S2. Я же находил это только в 4 % случаев. В то же время я часто находил глубокую шероховатую впадину на уровне S1-S2, назад от суставных поверхностей, где прикрепляется межостистая крестцово-подвздошная связка. Эти впадины были более выражены в женских крестцах, в большинстве мужских они находились выше уровня S1-S2, даже ближе к Si, чем к S2. 80 % крестцов имели шероховатые поверхности, 20 % -относительно гладкие. В одном случае поверхность была практически совсем гладкой. Влияние описанных черт на подвижность описывается ниже.

НОРМАЛЬНЫЕ ДВИЖЕНИЯ ПОЗВОНОЧНИКА

Различные ссылки о нормальных движениях позвоночника сделаны в основном тексте учебника по работам Halladay и Fryette, и этот раздел основан на их работах вместе с измерениями движений, взятых мною из большого количества мобильных рентгенограмм. Здесь приводятся только средние значения, так как вариации весьма значительны. Объем движений акробата значительно отличается от объема движений обычного взрослого, который мало или совсем не упражняется. Объем движений уменьшается по мере увеличения возраста, представленный здесь объем характерен для среднего молодого взрослого. Даже при сравнении одной возрастной группы следует учитывать конституциональный фактор. Некоторые люди имеют относительно длинные связки, в то время как у других они короткие. Таким образом, то, что считается гипомобильностью у одного больного, не обязательно является таковым у другого. Полезно просто обследовать метакарпо-фалангиальные суставы и локтевые суставы у каждого больного, чтобы иметь представление об эластичности этих связок. Если эти связки эластичны, то, вероятнее всего, эластичны и связки межпозвоночных суставов.

При обследовании сустава нам необходимо знать его уровень активных и пассивных движений. В целях проверки клинических данных подвижности используется рентгендиагнос-тика. Снимки, показывающие подвижность под нагрузкой, дают представление об уровне активных движений, снимки же, сделанные в положении лежа, дают представление об уровне пассивных движений в определенной области. Уровень пассивных движений имеет большое значение для проведения манипу-лятивного лечения, поэтому в практике снимки, измеряющие эту подвижность, используются чаше, чем снимки под нагрузкой.

Довольно просто получить рентгеновские снимки позвоночника в наклоне вперед и назад и даже в латерофлексии, но весьма сложно получить снимки, отображающие ротацию позвоночника, и в некоторых случаях они бесполезны с точки зрения измерений. Оценка ротации остается клинической прерогативой и не может быть удовлетворительно измерена радиологически.

Измерение углов движения

Все эти углы усредненные. Ошибки при их измерении на рентгенограмме велики из-за трудности точного расположения пациента. Сложность измерения на снимках заключается еще и в том, что тени близлежащих костей накладываются друг на друга. Несмотря на все это, ошибки можно сводить к минимуму: эти измерения являются лишь приблизительными, полагаться, конечно же, всегда следует больше на клиническую пальпацию. Так же как и при рентгенографии желудочно-кишечного тракта, снимки вспомогательны, основой диагноза является клиническая картина. Какими бы совершенными не были лабораторные инструменты и методы обследования, клиническая картина, без сомнения, всегда будет самым важным фактором в диагностике, и это, в частности, относится к мани-пулятивному лечению.

Уровни движений

Атланто-окцтиталъный сустав

Единственным движением, которое может быть в нем измерено на рентгенограммах, является наклон вперед и назад. Уровень равен 10°. Латерофлексия и ротация могут быть про-пальпированы, но это очень незначительные движения, которые происходят в самом конце, т. е. когда все шейные суставы достигли предела своего уровня движения.

Атланто-аксиалъный сустав

Основным движением здесь является ротация, это очень легко пропальпировать, но невозможно измерить. Наклон вперед и назад составляет 15°. Интересно заметить, что объем флексии и экстензии здесь больше, чем в атланто-окципиталь-ном суставе.

С>Сз

Наклон вперед и назад -10°. Латерофлексию измерить невозможно.

Сз С4

Наклон вперед и назад 15°. Латерофлексия - 9°.

С4-С5

Наклон вперед и назад - 17°. Латерофлексия - 8°.

Cj-Ce

Наклон вперед и назад 12°. Латерофлексия - 5°.

Сб-С?

Наклон вперед и назад - 12°. Латерофлексия - 8°.

С7-Т1

Наклон вперед и назад - 4°.

Латерофлексия - 8°.

ДВИЖЕНИЯ В ГРУДНОМ ОТДЕЛЕ

Наклон вперед и назад Латерофлексия

| 3° | Т12 | 3' |

| 3° | Т2-Т3 | 3' |

| 3° | Т3-Т4 | 2' |

| 2,5° | Т4-Т5 | 2' |

| 2,5° | т5 т6 | 2' |

| 2,1° | Т6-Т7 | Г |

| 2° | Т7-Т8 | 4' |

| 1° | Т8-Т9 | 5' |

| 1° | Т9-Т10 | 5' |

| 4° | Тю-Тп | 5' |

| 7° | Т11-Т12 | 6' |

| 9° | T12-L1 | 6' |

ДВИЖЕНИЯ В ПОЯСНИЧНОМ ОТДЕЛЕ

Наклон вперед и назад Латерофлексия

| 9° | Li-L2 | 6° |

| 11° | L2-L3 | 8° |

| 12° | L3-L4 | 10' |

| 12° | L4-L5 | 8° |

| 10° | L-S | 2° |

Комбинированные движения позвоночника

Несмотря на то что наклон вперед и назад происходит как простое движение, почти невозможно получить чистую латерофлексию или ротацию в любом отделе позвоночника. Это происходит потому, что после нескольких градусов чистой латерофлексии фасеты приходят в оппозицию и это приводит тела позвонков в ротацию. То же самое происходит при ротации. После нескольких градусов фасеты приводят тела в латерофлексию. Единственным исключением из этого правила является пояснично-грудной переход, где латерофлексия и ротация могут происходить в чистом виде, при условии, что позвоночник в начале движения слегка наклонен. Клиническая значимость этого явления описана в разделе техник учебника.

Направление ротации, которое происходит как вторичное движение при латерофлексии, зависит от области и изначального положения позвоночника, прямого наклона вперед или наклона назад.

Правилом является то, что в шейном отделе ротация тел позвонков происходит в том же направлении, что и латерофлексия. Это не зависит от изначального уровня наклона вперед или назад.

В грудном и поясничном отделах ротация и латерофлексия происходят в одну сторону, если изначальным положением позвоночника является наклон вперед. Если изначальное положение прямое или позвоночник наклонен назад, ротация и латерофлексия позвонков происходят в разные стороны.

Движения в крестцово-подвздошном суставе

Наибольшая подвижность в крестцово-подвздошном суставе наблюдается во время беременности, когда связки становятся более эластичными. Изучение движения таза во время беременности, проведенное James Young23, показало, что оно состоит из двух компонентов: ротационного и шарнирного, и во время первых шести или семи месяцев беременности ширина симфиза в лонном сочленении увеличивается в среднем на 5-9 мм. Такое увеличение ширины симфиза означает наличие горизонтального движения в крестцово-подвздошных суставах, при котором задние верхние подвздошные ости сближаются. Young показал на рентгенограммах, что в положении стоя, при переносе веса тела на одну ногу происходит движение симфиза вверх и вниз, на 2 мм в обоих направлениях. Это движение вызывает одновременную ротацию в крестцово-подвздошном суставе. Ось ротации скорее всего проходит в области задних крестцово-подвздошных связок на уровне Si S2, как мы уже отмечали на с. 287, нежели чем на уровне S2.

Расстояние от симфиза до крестцово-подвздошного сустава примерно в четыре раза больше, чем расстояние от задней верхней подвздошной ости до крестцово-подвздошного сустава. Если максимальное горизонтальное движение в симфизе равно 4 мм, то максимальное движение в верхних задних подвздошных остях 0,5 мм с обеих сторон. Этот достаточно небольшой объем движений тяжело определить клинически, но возможно пропальпировать чувствительными пальцами.

ВНЕШНИЕ АНАТОМИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ ПОЗВОНОЧНИКА

Для подробного механического диагноза необходимо определить уровень позвоночного сустава, чтобы произвести точную запись. Остистые отростки пальпируются легче, чем любые другие костные ориентиры. Таким образом, это лишь дело подсчета вверх или вниз вдоль позвоночника для определения пораженного сустава.

Наилучшими ориентирами здесь являются С2, Сь Тп и L5.

Задний бугорок атланта сложно пропальпировать. Но его поперечные отростки между ветвью нижней челюсти и сосцевидным отростком прощупать достаточно легко.

Т5, а на уровне Ts остистый отросток находится на половине расстояния между поперечными отростками T9 и Тю.

От уровня Ts остистые отростки быстро укорачиваются в длине и наклоне, таким образом, от уровня Тю до уровня L5 середина остистого отростка соответствует по горизонтали половине расстояния между поперечными отростками данного позвонка и поперечными отростками нижнего позвонка.

Достаточно точным методом определения остистого отростка Тп является следование вдоль линии последнего ребра. Обычно его легко пропальпировать, и, если пальпирующими пальцами двигаться вдоль двенадцатого ребра к центру, это приведет прямо к остистому отростку Тп.

Углы ребер очень важны при определении подвижности ребер и их положения. Их находят на одном горизонтальном уровне с поперечными отростками.

Что касается поясничных остистых отростков, ориентиром здесь являются ости таза. В учебниках по анатомии говорится, что ости таза находятся на одном уровне с остистым отростком L4, но в большинстве случаев это не так. Изучая уровни остей таза по рентгенограмме в прямом положении, мы находим, что в 60 % случаев ости находятся на уровне половины расстояния между остистыми отростками L4 и L5, и только в 22 % они находятся на уровне остистого отростка L4, оставшиеся - на уровне остистого отростка L5.

Конечно же, существует проблема аномалий в этой области, и аномалии здесь встречаются чаще, чем в других областях, таким образом, без наличия снимка нам следует полагаться на пальпацию движений в пояснично-крестцовом суставе. В очень редких случаях подвижность в этих суставах невозможно пропальпировать. Когда мы находим самый нижний подвижный сустав позвоночника, вышележащий позвонок является последним, будь он L4, L5 или Ьб.

Задние верхние подвздошные ости почти не используются при подсчете поясничных остистых отростков, они неизменно находятся на уровне тела S2. Сложность здесь заключается в том, что остистые отростки Si и S2 очень плохо определяются. При сравнении между собой уровней задних верхних подвздошных остей лучше всего не работать вокруг, прощупывая эти возвышенности, а двигаться снизу вверх, к нижнему краю задних верхних подвздошных остей. Таким образом, можно более надежно определить уровни при крестцово-подвздошных

Остистый отросток аксиса довольно большой, и это первая кость ниже затылочной, которая пальпируется. Поперечный отросток Сг обычно сложно прощупать, но его легко определить вертикально ниже поперечного отростка атланта в глубине грудино-ключично-сосцевидной мышцы.

Остистый отросток С7 является самым выступающим в шейном отделе, после С2, он прощупывается наиболее легко. Если при пальпации остистого отростка С7 голову наклонить назад, остистый отросток Сб утопает и еще хуже прощупывается. Этот тест подтвердит, что вы находитесь на уровне Сб -С7.

При подсчете остальных шейных позвонков шею легче наклонить вперед, одной рукой (желательно, чтобы пациент лежал на спине полностью расслабленный), а большим пальцем другой - пальпировать от уровня С2 или от уровня С7. Затем, передвигая пальцы вдоль остистых отростков, подсчитываем и определяем необходимый уровень. Верхушки остистых отростков находятся на уровне нижнего края суставных отростков одного уровня, т. е. на уровне апофизарных суставов. При продольной пальпации апофизарные суставы очень часто можно пальпировать, и, естественно, если имеются какие-либо позиционные нарушения, их пропальпировать еще легче. Поперечные отростки в шейном отделе расположены глубоко, и их головки покрыты соединениями с лестничными мышцами и спинальными нервами, что делает их пальпацию более сложной. Некоторая болезненность при пальпации не является патологией.

Остистый отросток Ti находится на том же горизонтальном уровне, что и его поперечный отросток и угол первого ребра.

По мере продвижения вниз у нас нет четких анатомических ориентиров. В основном мы можем грубо ориентироваться по лопаткам. В положении сидя или стоя, когда руки удобно свисают, ость лопатки находится на уровне остистого отростка Тз, а ее верхушка - на уровне Т7, но для точности необходимо произвести отсчет вниз от С7 или Ть Другим моментом, который стоит учитывать, является то, что остистые отростки в грудном отделе увеличивают свой угол до уровня Т7 или Тя. Таким образом, на уровне Тi поперечные и остистые отростки находятся на одном горизонтальном уровне, на уровне Т4 остистый отросток находится на уровне поперечного отростка и тазовых поражениях. Другие анатомические ориентиры и уровни, а также их описание можно найти в книгах по анатомии, и их полезно изучить, так как невозможно определиться с диагнозом и лечебными мероприятиями без понимания пальпируемых структур.

О.А.КУЗНЕЦОВ, Л.Н.ХРОМОВ

Дата добавления: 2014-12-22; просмотров: 886;